摘要:无论是谭华杰、李小明抑或是王健林,都将“75%的城市化率”作为我国房地产市场拐点的分界点来看待的。在他们看来,城镇化将是继续推动我国房地产发展,推动房价上涨的一个关键因素。这些人的一个基本假设是,随着时间的推移,未来一段时间,我国将会有80%左右的农村人口会进入城市。而这些城市新增人口,将是我国经济的主要推动因素。这一观点,在欧美乃至日韩,甚至印度都可能成立,独独在中国,可能不成立。原因就在于,目前的户籍制度和城乡二元体制,使得其中很多人注定只是“都市中非移民的打工者”,是“候鸟型工人”而已。他们中的绝大部分,会于年老时因为无法工作,也因为缺乏必要的公共服务和社会保障,不得不选择逆向流回农村。

作者:政经天一楼主韩和元

在第十六章我们提到,无论是谭华杰、李小明抑或是王健林,都将“75%的城市化率”作为我国房地产市场拐点的分界点来看待的。在他们看来,城镇化将是继续推动我国房地产发展,推动房价上涨的一个关键因素。事实上,持有这一观点的,除了他们三人外,还大有人在,譬如姜宗福。早于2010年3月18日,时任湖南省临湘市副市长的姜宗福发了一篇题为《房地产商“绑架”政府,当心经济“撕票”》的帖子炮轰房地产业。此贴一出,于当时可谓是一石激起千层浪。一时间,包括南方都市报和潇湘晨报诸多媒体,就此对其予以采访报道。在采访中这位颇具个性的市长,重述了他在帖子里阐述过的观点,其中一点就是当时高企的房价与城镇化有关。他说:“让农村人口加速转移到城市里面去,都到城市去抢房了,房价能不高吗?”[1]

说实在的,我们必须得承认,无论是谭华杰也好、王健林也好、李小明也好,甚而姜宗福也好,他们的话确有道理——中国发展很不平衡,尤其是城乡差距量大面广,差距就是潜力,未来几十年最大的发展潜力在城镇化。不难看出,中国的城镇化步伐还要加快,将来会有更多的村落被“消灭”,更多的农民进城变成市民。这也确实是未来解决中国房地产困局的关键所在。

只是现在的问题是,当前的房价真的是城镇化的结果?或者说,真的是“农民都到城市去抢房,将房价抢高的吗?”答案怕是否定的。

2016年2月2日,在国务院新闻办举行的国务院政策例行吹风会上,国家发改委副主任胡祖才介绍日前国务院审议通过的《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》有关情况时表示,2015年,我国城镇化率达到56.1%。他又表示,按照城镇化规划提出,“到2020年户籍人口城镇化率要达到45%,常住人口城镇化率60%左右,现在常住人口城镇化率已经56.1%了,完成目标不是很难,但是户籍人口城镇化率要达到45%的目标需要付出巨大的努力。”[2]胡祖才的数据也得到了中国社科院的有关数据的支持。

2013年7月30日,中国社会科学院城市发展与环境研究所和社会科学文献出版社联合发布《城市蓝皮书》。蓝皮书指出,目前中国农业转移人口市民化程度综合指数仅40%左右。2012年,全国按户籍人口计算的城镇化率仅有35.29%,若按城镇中农业转移人口市民化程度平均为40%推算,中国真实的完全城镇化率只有42.2%,比国家统计局公布的常住人口城镇化率低10.4个百分点。这表明,按照市民化的标准,目前中国城镇化率大约高估了10个百分点。

于我看来可能高估的不止10个百分点,而是15个点。原因很简单,按照市民化的标准来看,事实上整个农民工群体和蚁族群体基本可剔除。无可否认,虽然中国现在存在“农村哪里有劳动力,年轻劳动力都进城了”的客观事实,但我们也必须认识到的是,中国所采取的是城乡二元化户籍这种变相的城乡隔离制度。在这种制度的扭曲下,事实上,包括本地人和地方政府对这些外来务工人员是缺乏认同感的,政府在提供公共服务业时,往往也怠慢于他们——地方政府缺乏接纳外地人的内在动力。也正是基于此,决定了从农村或其他小城镇走出来进城的年轻劳动力,仅仅只是“都市中非移民的打工者”是“候鸟型工人”而已。这些外地务工者在城市里往往缺乏归属感,也正是因此,他们进入城区只是暂时性的,而且是出于经济原因。换言之,他们只是作为找工作的人,而不是作为移居者被允许进入的。所以我们可见当前已经高企的房价,与“都进城了的”农村年轻劳动力无关,这18年来中国房价的高企,那也仅仅只是原来的城镇居民内部交易形成的。[3]换言之就是,我们可以用城镇化率来展望未来的房地产市场,但不能以此来认定过去18年房地产市场的繁荣是城镇化的结果。因为,用周天勇教授的话来说就是,过去18年的所谓城镇化就是扭曲的城市化。

其实,除了谭华杰、王健林、李小明外,林毅夫也一直强调城市化对中国经济长期高增长还有推动力。事实上,他比王健林要乐观的多,在王健林看来,从2013年算起,中国最迟到2033年时,城镇化率就将达到75%。单林毅夫却用他的模型,测算是中国至少要到2049年,中国人均GDP水平达到4-5万美元的水平时,城市化率水平才达到75%。也正是因为中国还将继续城镇化,所以他认为中国经济还会以8%的速度,增长15到20年时间。

林教授之所以得出这一结论,他基于的另一个理由是,韩国、台湾、新加坡等东亚经济体利用后发优势,在人均收入和美国比较只有21%的时候,实现了20年7.6%到9.2%的增长速度。目前中国人均GDP只是美国的15%左右,故而他推定:中国应该还有国民经济长期高增长的潜力。

这些人的一个基本假设是,随着时间的推移,未来一段时间,我国将会有80%左右的农村人口会进入城市。而这些城市新增人口,将是我国经济的主要推动因素。这一观点,在欧美乃至日韩,甚至印度都可能成立,独独在中国,可能不成立。

原因就在于,目前的户籍制度和城乡二元体制,这是与美国、德国等西方国家,是与韩国、中国台湾、新加坡等东亚经济体,是与印度等南亚国家和地区,在制度上的根本差异所在。周天勇教授就认为,中国经济今天所面临的运行和结构问题,跟过去的这些体制和政策因素是有着密切联系,乃至有着因果关系。

我们知道,户籍制度作为人口居住地变更和移民管控的制度,天然地影响劳动力市场的流动性。1984年暂住证改革的经验告诉我们,劳动力市场的开放推动了中国城镇化的发展。改革开放的目的,在于建立健全社会主义市场经济体制,而市场经济体制的重要组成部分是劳动力市场的流动性。户籍制度对劳动力市场的影响包括劳动力市场的质量。户籍制度首先就制约了政府和劳动者对于劳动力本身的人力资本投资。我们知道,政府的教育财政支出是基于户籍的,对于非户籍人口不能提供均等化的教育。同时,企业由于顾虑到劳动者的流动性(由于缺乏户籍,缺乏必要的公共服务和社会保障,农民工群体缺乏归属感,必须会更倾向于在不同城市间流动),也不愿意对劳动者提供教育培训。户籍制度通过损害企业的职业培训,进而又影响到个人人力资本投资,正是这种排斥性的教育体制,影响了我们的劳动力的供给。[4]这也就解释了,我国的企业为什么那么难以找到合格的技工,解释了中国制造却制造不出一个让人满意的马桶。这事实上已经构成了我国经济转型升级的阻碍。这就使得农民工进入城市后,只能处于社会的底端,从事着最简单最无需技能的工种,这也就变相的剥夺了他们向上流动的机会,使的迁移流动人口难以市民化。

此外,户籍制度对资源配置和利益分配的强依附性,固化了社会分层。户籍制度改革过慢,实际上进一步强化了农业户籍和非农业户籍的城乡二元结构,以及城市内部形成本地人口和外来人口的二元结构,进而使的中国形成了典型的三元社会结构。同时,在不同地区间的户籍壁垒,也使得公共管理服务和社会分化,在空间上也表现为碎片化的趋势。在城乡差距、城市内部分配差距和地区间分配差距的背后,都能看到户籍制度所带来的不利影响。

首先表现在公共服务和社会保障上。城市人享受的公共服务,农村人口不享有。本地人享有的,外地人难以享有。这主要体现在医疗和子女教育方面。其次表现在阻碍人口的发展机会。户籍制度的排斥性,不仅造成居民生活福利的损害,更在于阻碍人口的发展机会。这主要体现在,户籍制度的限制带来了申请企业经营、个人信用和融资的困难。最近,最为典型的案例是,网约车司机的条件规定。以北京为例,北京交委发布的考取《网络预约出租汽车驾驶员证》的几个硬性条件:就包括一必须是北京市户籍,二必须取得北京市核发的相应准驾车型机动车驾驶证并具有3年以上驾驶经历。这等于是直接剥夺了,非北京户籍人口在北京从事网约车的机会,剥夺了他们分享新经济增长的权利。

这就是问题所在,户籍和城乡二元体制使得那些进入城市的农村人口,没有城市居民户口,又缺乏足够的技能,使得他们不仅在购车购房、子女教育等方面不能准入和受到歧视,就连职业选择也受到不能准入和歧视。下面的这个段子,所关涉的就是这个问题了。

记者采访农民工:假如日本再次侵略,你愿意上前线吗?

农民工反问道:

上前线有户籍限制吗?农村户口可以吗?是不是北京、上海户口的人优先上战场?

要暂住证吗?

要计划生育证明吗?

要上岗证、健康证吗?

需要有一年以上完税证明么?

我什么都没有,不是党员,不是干部,就是一农民,能上吗?

还有,牺牲了大家赔钱都一个价吗?

真打的时候,分单双号吗?冲锋前要摇号吗?

多久能摇上号?

可以站在城管和拆迁队的后面么?

此外,由于我国的土地制度和特殊的土地征用体制决定了,一方面在土地征用时,我国的农民不具有法律上的议价权。如此一来,与世界上许多国家和地区相比,在土地征用时,我国农民得到的只是很少的补偿,而得不到耕地、林地和宅地等土地财产性收益。又因为户籍制度,使得他们缺乏人力资本投入,缺乏技能,只能靠传统农业收入和打低端工种赚取微薄的工资收入。由国家统计局于2015年4月29日发布的《2014年全国农民工监测调查报告》显示,2014年中国农民工数量已经达到了近2.74亿人,这些农民工的人均月收入为2864元。其中,东部地区务工的农民工人均月收入2966元,中部地区务工的农民工人均月收入2761元,西部地区务工的农民工人均月收入2797元。这就使得大部分农民不可能具备在城镇购买住宅的支付能力。

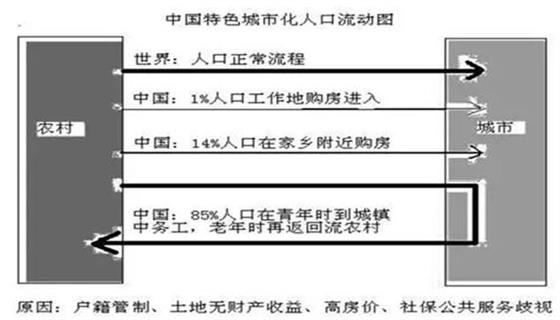

另一方面,由于土地财政和垄断买地,又使的房价奇高。以目前之房价而言,单靠农村农民和进城农民工那点微薄的工资性收入,他们是根本无力购买住房的。仍然是去年4月29日国家统计局发布的《2014年全国农民工监测调查报告》的数据,数据显示在务工地自购房的农民工只占1%。更重要的是,进城农民工在许多方面享受不到向城镇居民提供的公共服务和社会保障。这些都是农村人口最终定居性迁入城镇成为城市人口的多方面障碍。

正是这些制度因素,使得我国的人口流动是一个畸形和扭曲的流动。世界各国正常的人口流动遵循的一般是这样一种路径:年轻时从农村进入城镇,且在进入城镇后,这些人不独是人进,还包括就业也进城、居住也进城、教育进城、医疗和养老也进城。自然,其他的公共服务也会跟着进城。这些人中,绝大部分会成为永久工作、居住和生活在这些城镇中的市民。

但中国却是另一种流动路径:年富力强时从农村进入城镇,为城镇贡献自己的光和热来换取微薄的工资。等到年老自己的价值被城市榨干时,他又不得不拖着老迈的身体,从别人的城市折回自己那破败的家园。因为这其中很多人注定只是“都市中非移民的打工者”,是“候鸟型工人”而已。他们中的绝大部分(周天勇教授给出的数据是85%,见下图),会于年老时因为无法工作,也因为缺乏必要的公共服务和社会保障,不得不选择逆向流回农村。

逆向城镇化

数据来源:周天勇.人口生育和流动管制的经济后果【J】.党政视野,2015(9):3-14.

这种典型的逆向城镇化,对于我国经济的增长来讲,不是什么好事。它意味着的是,我们的经济失去了建设住宅、装修、购买家具电器、生活方式和水平升级等的需求拉动。而且老年后回农村的这部分人口,其边际消费率低,周天勇教授给出的数据是,“其消费水平是城市水平的25%到33%,”这也就意味着,我国为此将形成一个规模达2-3亿人口左右的巨额消费塌陷区。再加上从没有外出打工的年长农村老年居民,这一规模可能达到4至5亿人左右。由于财政支付能力的限制,这部分人口,不可能得到与城镇居民一样水平的养老国民待遇,又由于自己本身工资收入就低,子女教育和自身医疗支出几乎都得靠自己,结果自然是不可能有太多的积蓄,再加上缺乏足够的理财知识,最后可预见的是,他们的消费水平必然低下,最后沦为新的贫困人口。

综此可见,户籍制度已日益影响劳动力市场的流动,影响劳动力市场的质量和结构,导致了经济的下行,更阻碍了经济转型和升级。更重要的是,这种制度已成为中国城镇化发展的重要障碍。为此,户籍制度改革在当前具有突出的必要性。

[1]“真的公示官员财产会引起社会混乱”近日炮轰房价的临湘市副市长姜宗福对话本报记者[N].潇湘晨报,2010-4-22.B08.

[2]赵展慧.2015年我国城镇化率达到56.1%[N].人民日报,2016-01-31.

转引自央视网:http://news.cntv.cn/2016/01/31/ARTId9OddRLgesp2igMzBRJW160131.shtml

[3]韩和元.姜副市长骨子里的小农意识.光明日报-光明网,2010-04-23.

http://guancha.gmw.cn/content/2010-04/23/content_1101082.htm

[4]任远.中国户籍制度改革的现实困境和机制重构[J].南京社会科学,2016(8).

《不堪承受的中国房市之重》连载第四篇《怎么办》第三章:谋求改革红利:通过财税体制改革让户籍及城乡二元体制改革成为可能 第一节逆向城镇化——不堪承受的城乡二元之重

特别申明:近期有关房地产之内容系连载内容,系系列文章,不建议单篇割裂阅读,相关文章见(绿字部分均为超链接,可点击阅读原文):

不堪承受的高房价之重

1、前言:从人口红利大周期到人口赤字大周期的前夜——我理解中国房地产市场的框架

第一篇解码中国房市大涨之谜

6、【政府需要房地产】之房屋:收回货币稳定市场物价的另类“高价商品”

第二篇不堪承受的房价之重

11、高房价对创业的挤出效应

12、高房价对消费的挤出效应

13、高房价妨碍生产力的发展

14、高房价扭曲人们的价值观

15、高房价打击打击中产阶级

第三篇对中国楼市未来的研判

第四篇怎么办

21、新加坡的经验:住房问题不单是经济和民生问题,更是事关国家安全和稳定的政治问题

22、限购,不过是压弹簧而已

更多内容正于本公号(政经天一楼)持续更新中