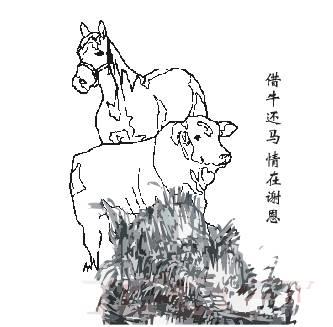

吾悟俗语(11):“借牛还马”的人情法则

文/周涧

“借牛还马”这句民间俗语讲的借人一头牛却以一匹马相还。这是中国人在人情交往的行为中奉行的“报大于施”的人情法则。

所谓“借”,是指在自己有难处的时候向别人求助。或借钱,或借用物品。“有借有还,再借不难”是中国社会约定俗成的一种信用理念。而“借牛还马”不仅只是“借”与“还”的信用关系,它更体现了中国人知恩图报的内心善念。借牛还马,情在谢恩。

中国古代农耕文明的地缘族亲文化孕育了“人情文化”,因此中国社会的人情观念极为普遍。这种人情观念反映在人与人交往中的施、报现象上,就形成了“情重于物”的处世意识。“借人一升,还人一斗”,既不欠人情又增添了谢意。受人一助,十倍相报。中国古人对信用的恪守和对情义的重视可见一斑。

无论是“借牛还马”还是“借升还斗”,其“报大于施”的溢余价值,并不是现代人理解的商业概念的所谓“利息”价值,而是中国人在几千年的文明延续中植根于心的文化概念的“信义”价值。与人交往,宁亏财物不亏情义,是中国社会普遍的处世心理。

中国人历来厚情重义,崇善尚德,“受人滴水之恩,当以涌泉相报”“你敬我一尺,我敬你一丈”都生动体现了世界东方独特的“人情文化”。

在中国,“报大于施”的人情法则还更多地体现在亲友间的礼尚往来方面。孩子满月、老人祝寿、婚嫁贺喜、生病探视……都少不了赠送钱物互表情意。上次你送我八百,这次我送你一千。不是为了显摆,而是为了表真诚。“省喝省吃,不省情礼。”古往今来,宁愿自己省吃俭用却在礼节上“不输面子”的人情观念,在中国老百姓的心里已经根深蒂固。这种经久不衰的“人情文化”,折射出的是中国人的人性的纯朴厚道。

如果缺少了这样的“报大于施”的人情文化,中国就不叫中国 了。