玄奘西行求法:“无遮大会”让他名扬天竺

近日,少林寺举办了首届“无遮大会”,全球身怀绝技的高手齐聚嵩山,进行了一场被称为“世界武林大会”的对决。这次活动让一个并不常见的术语“无遮大会”进入了大众的视野,或许不少人会疑惑“无遮”是什么意思?而在此前的中国佛教语境中,说到“无遮大会”,大多即联想到玄奘大师在印度留学归国前“一战成名”的曲女城辩论大会。

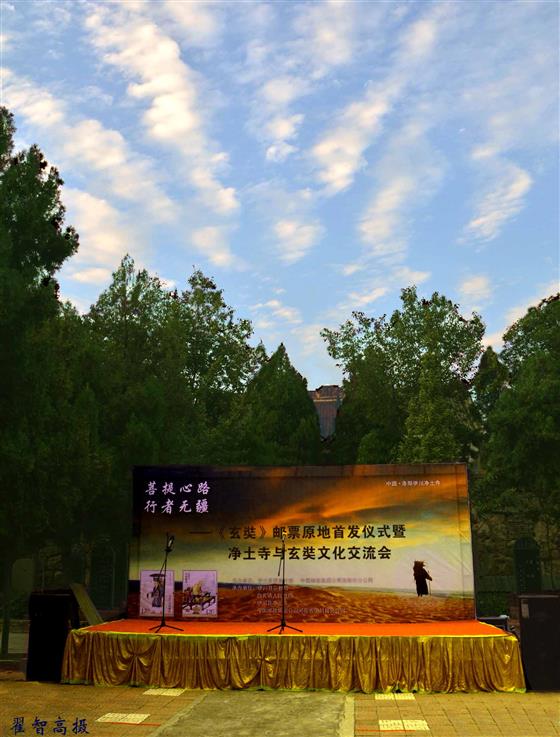

2016 9 4中国邮政 玄奘特种邮票在洛阳净土寺首发

发言正在进行中,一只金色蝴蝶飘然而至,落在大会主持人(左一)的大拇指上,发言即将结束时,金色蝴蝶飞起来绕会场上空一周,然后飞跃净土寺大殿飞走了。观者纷纷议论,这金色蝴蝶莫非是身披袈裟的玄奘使者前来助兴!

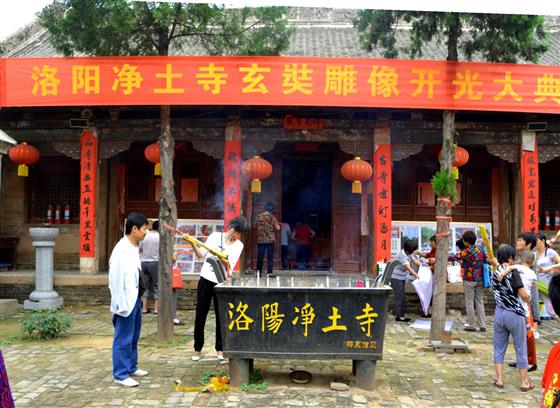

2017年6月12日农历五月十八日洛阳净土寺玄奘西行求法石像揭像典礼,翟智高摄

玄奘西行求法石雕像揭像盛典刚结束,忽然一只精美的金蝉,落在佛堂的嘉宾面前,大家惊喜万分。此时是农历五月中旬,大自然的蝉还不到出现的季节。看来传说玄奘法师是金蝉子转世之说不是虚的。

玄奘

玄奘 玄奘,中国最广为人知的佛学家、翻译家、旅行家,《西游记》中“唐僧取经”故事的原型。历史上的玄奘并非西行至天竺、取得真经后即返中土,而是在那烂陀寺等地勤学佛法十余年,更在回国前两年(641或642年)于曲女城附近举办的一次辩论大会上,舌战群雄,大获全胜,赢得了“大乘天”与“解脱天”的最高称号,后载誉归国。可以说,玄奘是中国历史上第一位在异国他乡求学成功、却放弃当地礼遇厚待而毅然回国、最后在祖国取得了更伟大的成就的“海归”留学生。

玄奘留学的目的地堪称当时的“世界顶级大学”——那烂陀寺,他选择的主要导师是“世界著名学者”、那烂陀寺住持(校长)戒贤论师(戒贤的老师是护法论师,著名的《成唯识论》即以护法的解释为标准,兼收其他十家注释加以糅合编译而成)。

当玄奘在那烂陀寺学习至第八、九年的时候,有一位名为般若毱多的南印度婆罗门写了一篇题为《破大乘论》的长文,共七百颂,宣扬正量部的教义,受到诸多小乘佛教论师的推崇。不久,就有小乘论师把这部论著献给了当时印度最大的统治者戒日王,并请求国王下令大乘佛教与之论辩高下。崇文尚学的戒日王于是修书给那烂陀寺,要求住持戒贤派法师应战辩论。戒贤先后问了海慧、智光、师子光、玄奘四人,但海慧等三师因顾虑到若战败则那烂陀寺名声扫地,故颇为犹豫。玄奘则以“若其有负,自是支那国僧,无关此事”为理由,一人应王命。

玄奘并没有直接“出战”般若毱多,而是先去乌茶国访得般若毱多所著之《破大乘论》文本,读后有数处疑惑。玄奘不耻下问,向曾论败于他并沦为奴的婆罗门请教,找出了《破大乘论》的错谬要害,撰写了一千六百颂的《制恶见论》,以代舌辩。

戒日王大为欣赏《制恶见论》,特地为玄奘在曲女城举办了一场辩论大会来弘扬大乘佛教的义理,尤其是护法-戒贤一系的瑜伽行派唯识学说,同时破除小乘佛教与外道的各种异见。辩论大会完胜后,戒日王邀请玄奘观摩了在距离曲女城不远处的钵罗耶伽国大施场举行的第六次“无遮大会”——持续了七十五日的大布施活动。 资料图

资料图

这则故事出自《大唐大慈恩寺三藏法师传》(简称《慈恩传》)。一般来说,研究玄奘大师的生平与西行经历的文献资料主要有:(1)玄奘述、辩机撰文《大唐西域记》(简称《西域记》),完成于646年;(2)冥祥著《大唐故三藏玄奘法师行状》(简称《行状》),完成于664年;(3)慧立原本、彦悰撰定《慈恩传》,完成于约688年;(4)靖迈(约600-700)著《古今译经图纪》(简称《图纪》);(5)道宣(596-667)著《续高僧传·玄奘传》(简称《玄奘传》);(6)刘轲著《大唐三藏大遍觉法师塔铭》(简称《塔铭》),完成于837年,汇集“三藏遗文传记”而成。其中,最具史料价值的文献当属玄奘口述的《西域记》;而关于大师回国前辩论并扬名全印度一事,则以前述《慈恩传》所叙最为详实生动,后世的流传亦多依此阐发甚至演义。

《西域记》中,关于玄奘在印度赢得大辩论一事的记载相当隐晦,只是在描述应戒日王之邀参加曲女城法会时提到:“馔食已讫,集诸异学,商确微言,抑扬至理。”其中的“馔食”指的就是法会中的僧俗大众接受戒日王的饮食布施——吃完饭后,持不同观点的学者聚集在一起开会研讨“微言”与“至理”。用词之谦逊以至于看不出玄奘大败印度诸论师这一关键情节。《西域记》同卷还记载了戒日王有每五年举办一次“无遮大会”、每一年举办一次“辩论法会”的定例:“五岁一设无遮大会,倾竭府库,惠施群有,唯留兵器,不充檀舍。岁一集会诸国沙门,于三七日中,以四事供养,庄严法座,广饰义筵,令相摧论,校其优劣,褒贬淑慝,黜陟幽明。”

一般认为“无遮大会”的对应梵文是pañca-vārṣika(-maha),音译“般遮(阇)于瑟”,意译“五岁筵”,即字面意思:每五年举行一次的集会。据《大智度论》所传,佛灭后百年,阿育王(约前304年-前232年)始创“五岁筵”之风。后来的帝王或诸侯效仿之,每五年一次,以盛筵等种种供养布施僧俗大众。因不分贤圣道俗与贵贱上下,平等施与、无限制、无遮止,故称为“无遮”。会期最长可达三个月,一度盛行于印度和西域等地。梁武帝曾于公元529年10月,在同泰寺举行四部无遮大会,召集僧俗五万人。日本推古天皇在公元597年11月,为了庆祝法兴寺落成,举办了无遮大会。

吕澂先生在发表于1964年的《玄奘与印度佛学》一文中指出:据《西域记》卷五,此会(女曲城法会)是一年一度专门讨论佛学的集会,其年恰逢五年一度的无遮大会会期,于是两会就合并举行了,唐人因此称它为“九旬(九十日,十日为一旬)大施”,也称其第一阶段为“十八日无遮大会”。也就是说,戒日王为了广积福德,每五年举行一次这种传统的“无遮大会”来布施各派僧俗、鳏寡孤独;而以敦促学术研究为目的、甚至宣扬或贬抑某派教义的“辩论会”则每年举办一次。这里的“十八日”与《西域记》中“二十一日(三七日)”有三天之差,不知这三天时间是以“吃饭”为主还是以“辩论”为主。

那么,后人关于玄奘在曲女城“无遮大会”上舌战群雄、名震全印度的印象从何而来?这恐怕得归功于大弟子基师(632-682)的笔法。与《西域记》的“低调”形成鲜明对比的是,基师在《成唯识论述记》中强调“(十八日)无遮大会”是戒日王专门为了玄奘“论战”以般若毱多为代表的印度各派而开设的。基师的另一代表作《因明入正理论疏》亦有详述:“大师周游西域,学满将还。时戒日王,王五印度,为设十八日无遮大会,令大师立义。遍诸天竺,简选贤良,皆集会所,遣外道小乘,竞申论诘。大师立量,时人无敢对扬。”此后,“无遮大会”就成了玄奘打遍印度无敌手的著名历史事件。

日本的法相宗学僧藏俊(1104-1180)最早对基师所述之“十八日无遮大会”产生过怀疑,他曾在《因明大疏抄》中指出这一说法与《慈恩传》等有所出入。值得一提的是,《行状》《玄奘传》的叙述与《慈恩传》大同小异,都认为戒日王先为玄奘在曲女城开办了辩论会,获胜后邀请玄奘至钵罗耶伽国大施场观摩“无遮大会”。

《图纪》提供了另一种略有不同的版本:戒日王并没有专门为玄奘召开辩论大会,而是趁着每五年举行一次的“无遮大会”召集群贤,让玄奘以所著《制恶见论》和《会宗论》立论,历时十八日无人能破。《会宗论》,一作《会中论》,现已不存,据《慈恩传》所载:“(玄奘)法师为和会二宗(中观与瑜伽行),言不相违背,乃着《会宗论》三千颂。论成,呈戒贤及大众,无不称善,并共宣行。”玄奘造论融合中观派与瑜伽行派的这一说法颇耐寻味,让人想到八世纪的那烂陀寺学者寂护论师及其弟子莲花戒在西藏弘传之“瑜伽行中观派”。

虽然以“吃饭”为主的“无遮大会”和以“论道”为主的“辩论法会”是两种不同的集会,但在玄奘参加的当年,两会都于曲女城附近举行,且会期相近或部分重合。不管戒日王的这次“无遮大会”之“辩论专场”是否专门为这位大唐来的留学生所设,玄奘显然不仅无负于那烂陀寺当时的声望,更在日后成就了他于中土东瀛等外国地区的盛名。

附录,玄奘法师净土寺出家、西行求法的史料

玄奘幼年随二哥到洛阳净土寺,13岁剃度出家。隋唐之交,战争频仍,古都洛阳,毁于战乱。在远离都市的伊川净土寺修行的玄奘法师,亦不能免于战乱的袭扰,他离开净土寺,孤身一人西行求法去了。

《旧唐书·方伎传·玄奘传》的记载:“僧玄奘,姓陈氏,洛州偃师人。大业末出家,博涉经论。尝谓翻译者多有讹谬,故就西域,广求异本以参验之。贞观初,随商人往游西域。玄奘既辩博出群,所在必为讲释论难,蕃人远近咸尊伏之。在西域十七年,经百余国,悉解其国之语,仍采其山川谣俗,土地所有,撰《西域记》十二卷。贞观十九年,归至京师。太宗见之,大悦,与之谈论。于是诏将梵本六百五十七部于弘福寺翻译,仍敕右仆射房玄龄、太子左庶子许敬宗,广召硕学沙门五十余人,相助整比。 ”

唐 慧立《大唐大慈恩寺三藏法师传》记载:“法师讳玄奘,俗姓陈,陈留人也。汉太丘长仲弓之后。曾祖钦,后魏上党太守。祖康,以学优仕齐,任国子博士,食邑周南,子孙因家,又为缑氏人也。父慧,英洁有雅操,早通经术,形长八尺,美眉明目,褒衣博带,好儒者之容,时人方之郭有道。性恬简,无务荣进,加属隋政衰微,遂潜心坟典。州郡频贡孝廉及司隶辟命,并辞疾不就,识者嘉焉。有四男,法师即第四子也。幼而圭璋特达,聪悟不群。年八岁,父坐于几侧口授《孝经》。(袆)其第二兄长捷先出家,住东都净土寺。察法师堪传法教,因将诣道场,诵习经业。”

唐 道宣《续高僧传》卷四《大慈恩寺释玄奘传》记载:“兄素出家,即长捷法师也。容貌堂堂,仪局瑰秀。讲释经义,联班群伍。住东都净土寺。以奘少罹穷酷,携以将之,日授精理,旁兼巧论。”。

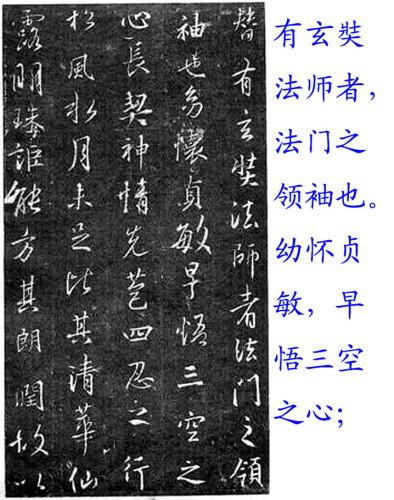

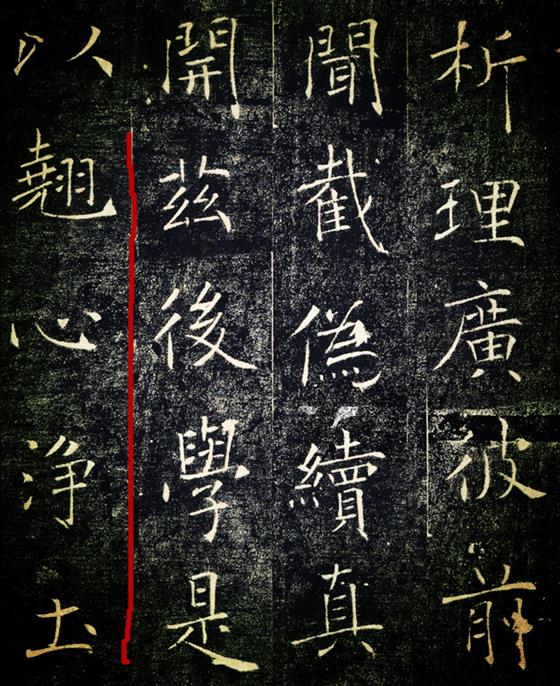

东都洛阳净土寺在伊阙南伊川白元鸾浴沟,距都城偏远,且沟深巌幽。幼小的陈袆(玄奘),9岁来到净土寺,时在 隋大业四年(公元608年),见于唐太宗李世民撰写的《大唐三藏圣教序》:“玄奘法师者。法门之领袖也。幼怀贞敏。早悟三空之心。长契神情。先苞四忍之行。松风水月。未是比其清华。仙露明珠。讵能方其朗润。故以智通无累。神测未形。超六尘而迥出只千古而无对。凝心内境。悲正法之陵迟。栖虑玄门。慨深文之讹谬。思欲分条。抒理广彼前闻。截伪存真。开兹后学。是以翘心净土。”

资料图

资料图 这则故事出自《大唐大慈恩寺三藏法师传》(简称《慈恩传》)。一般来说,研究玄奘大师的生平与西行经历的文献资料主要有:(1)玄奘述、辩机撰文《大唐西域记》(简称《西域记》),完成于646年;(2)冥祥著《大唐故三藏玄奘法师行状》(简称《行状》),完成于664年;(3)慧立原本、彦悰撰定《慈恩传》,完成于约688年;(4)靖迈(约600-700)著《古今译经图纪》(简称《图纪》);(5)道宣(596-667)著《续高僧传·玄奘传》(简称《玄奘传》);(6)刘轲著《大唐三藏大遍觉法师塔铭》(简称《塔铭》),完成于837年,汇集“三藏遗文传记”而成。其中,最具史料价值的文献当属玄奘口述的《西域记》;而关于大师回国前辩论并扬名全印度一事,则以前述《慈恩传》所叙最为详实生动,后世的流传亦多依此阐发甚至演义。

《西域记》中,关于玄奘在印度赢得大辩论一事的记载相当隐晦,只是在描述应戒日王之邀参加曲女城法会时提到:“馔食已讫,集诸异学,商确微言,抑扬至理。”其中的“馔食”指的就是法会中的僧俗大众接受戒日王的饮食布施——吃完饭后,持不同观点的学者聚集在一起开会研讨“微言”与“至理”。用词之谦逊以至于看不出玄奘大败印度诸论师这一关键情节。《西域记》同卷还记载了戒日王有每五年举办一次“无遮大会”、每一年举办一次“辩论法会”的定例:“五岁一设无遮大会,倾竭府库,惠施群有,唯留兵器,不充檀舍。岁一集会诸国沙门,于三七日中,以四事供养,庄严法座,广饰义筵,令相摧论,校其优劣,褒贬淑慝,黜陟幽明。”

一般认为“无遮大会”的对应梵文是pañca-vārṣika(-maha),音译“般遮(阇)于瑟”,意译“五岁筵”,即字面意思:每五年举行一次的集会。据《大智度论》所传,佛灭后百年,阿育王(约前304年-前232年)始创“五岁筵”之风。后来的帝王或诸侯效仿之,每五年一次,以盛筵等种种供养布施僧俗大众。因不分贤圣道俗与贵贱上下,平等施与、无限制、无遮止,故称为“无遮”。会期最长可达三个月,一度盛行于印度和西域等地。梁武帝曾于公元529年10月,在同泰寺举行四部无遮大会,召集僧俗五万人。日本推古天皇在公元597年11月,为了庆祝法兴寺落成,举办了无遮大会。

吕澂先生在发表于1964年的《玄奘与印度佛学》一文中指出:据《西域记》卷五,此会(女曲城法会)是一年一度专门讨论佛学的集会,其年恰逢五年一度的无遮大会会期,于是两会就合并举行了,唐人因此称它为“九旬(九十日,十日为一旬)大施”,也称其第一阶段为“十八日无遮大会”。也就是说,戒日王为了广积福德,每五年举行一次这种传统的“无遮大会”来布施各派僧俗、鳏寡孤独;而以敦促学术研究为目的、甚至宣扬或贬抑某派教义的“辩论会”则每年举办一次。这里的“十八日”与《西域记》中“二十一日(三七日)”有三天之差,不知这三天时间是以“吃饭”为主还是以“辩论”为主。

那么,后人关于玄奘在曲女城“无遮大会”上舌战群雄、名震全印度的印象从何而来?这恐怕得归功于大弟子基师(632-682)的笔法。与《西域记》的“低调”形成鲜明对比的是,基师在《成唯识论述记》中强调“(十八日)无遮大会”是戒日王专门为了玄奘“论战”以般若毱多为代表的印度各派而开设的。基师的另一代表作《因明入正理论疏》亦有详述:“大师周游西域,学满将还。时戒日王,王五印度,为设十八日无遮大会,令大师立义。遍诸天竺,简选贤良,皆集会所,遣外道小乘,竞申论诘。大师立量,时人无敢对扬。”此后,“无遮大会”就成了玄奘打遍印度无敌手的著名历史事件。

日本的法相宗学僧藏俊(1104-1180)最早对基师所述之“十八日无遮大会”产生过怀疑,他曾在《因明大疏抄》中指出这一说法与《慈恩传》等有所出入。值得一提的是,《行状》《玄奘传》的叙述与《慈恩传》大同小异,都认为戒日王先为玄奘在曲女城开办了辩论会,获胜后邀请玄奘至钵罗耶伽国大施场观摩“无遮大会”。

《图纪》提供了另一种略有不同的版本:戒日王并没有专门为玄奘召开辩论大会,而是趁着每五年举行一次的“无遮大会”召集群贤,让玄奘以所著《制恶见论》和《会宗论》立论,历时十八日无人能破。《会宗论》,一作《会中论》,现已不存,据《慈恩传》所载:“(玄奘)法师为和会二宗(中观与瑜伽行),言不相违背,乃着《会宗论》三千颂。论成,呈戒贤及大众,无不称善,并共宣行。”玄奘造论融合中观派与瑜伽行派的这一说法颇耐寻味,让人想到八世纪的那烂陀寺学者寂护论师及其弟子莲花戒在西藏弘传之“瑜伽行中观派”。

虽然以“吃饭”为主的“无遮大会”和以“论道”为主的“辩论法会”是两种不同的集会,但在玄奘参加的当年,两会都于曲女城附近举行,且会期相近或部分重合。不管戒日王的这次“无遮大会”之“辩论专场”是否专门为这位大唐来的留学生所设,玄奘显然不仅无负于那烂陀寺当时的声望,更在日后成就了他于中土东瀛等外国地区的盛名。

附录,玄奘法师净土寺出家、西行求法的史料

玄奘幼年随二哥到洛阳净土寺,13岁剃度出家。隋唐之交,战争频仍,古都洛阳,毁于战乱。在远离都市的伊川净土寺修行的玄奘法师,亦不能免于战乱的袭扰,他离开净土寺,孤身一人西行求法去了。

《旧唐书·方伎传·玄奘传》的记载:“僧玄奘,姓陈氏,洛州偃师人。大业末出家,博涉经论。尝谓翻译者多有讹谬,故就西域,广求异本以参验之。贞观初,随商人往游西域。玄奘既辩博出群,所在必为讲释论难,蕃人远近咸尊伏之。在西域十七年,经百余国,悉解其国之语,仍采其山川谣俗,土地所有,撰《西域记》十二卷。贞观十九年,归至京师。太宗见之,大悦,与之谈论。于是诏将梵本六百五十七部于弘福寺翻译,仍敕右仆射房玄龄、太子左庶子许敬宗,广召硕学沙门五十余人,相助整比。 ”

唐 慧立《大唐大慈恩寺三藏法师传》记载:“法师讳玄奘,俗姓陈,陈留人也。汉太丘长仲弓之后。曾祖钦,后魏上党太守。祖康,以学优仕齐,任国子博士,食邑周南,子孙因家,又为缑氏人也。父慧,英洁有雅操,早通经术,形长八尺,美眉明目,褒衣博带,好儒者之容,时人方之郭有道。性恬简,无务荣进,加属隋政衰微,遂潜心坟典。州郡频贡孝廉及司隶辟命,并辞疾不就,识者嘉焉。有四男,法师即第四子也。幼而圭璋特达,聪悟不群。年八岁,父坐于几侧口授《孝经》。(袆)其第二兄长捷先出家,住东都净土寺。察法师堪传法教,因将诣道场,诵习经业。”

唐 道宣《续高僧传》卷四《大慈恩寺释玄奘传》记载:“兄素出家,即长捷法师也。容貌堂堂,仪局瑰秀。讲释经义,联班群伍。住东都净土寺。以奘少罹穷酷,携以将之,日授精理,旁兼巧论。”。

东都洛阳净土寺在伊阙南伊川白元鸾浴沟,距都城偏远,且沟深巌幽。幼小的陈袆(玄奘),9岁来到净土寺,时在 隋大业四年(公元608年),见于唐太宗李世民撰写的《大唐三藏圣教序》:“玄奘法师者。法门之领袖也。幼怀贞敏。早悟三空之心。长契神情。先苞四忍之行。松风水月。未是比其清华。仙露明珠。讵能方其朗润。故以智通无累。神测未形。超六尘而迥出只千古而无对。凝心内境。悲正法之陵迟。栖虑玄门。慨深文之讹谬。思欲分条。抒理广彼前闻。截伪存真。开兹后学。是以翘心净土。”

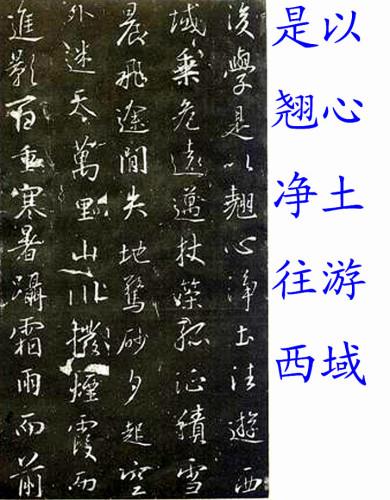

玄奘翘心净土出家净土禅寺。

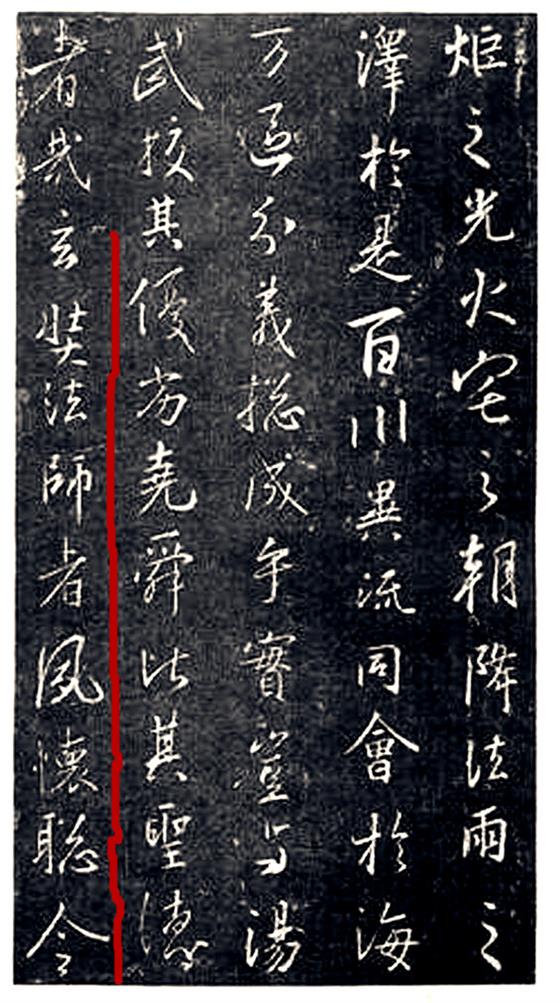

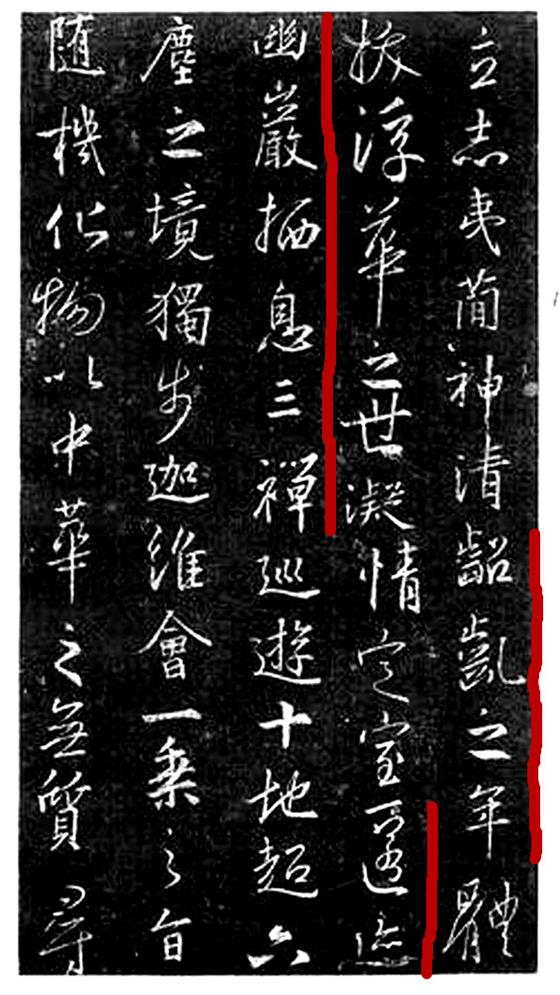

唐高宗李治在《大唐三藏圣教序》写到,“玄奘法师者。夙怀聪令。立志夷简。神清龆龀之年。体拔浮华之世。凝情定室。匿迹幽巖。栖息三禅。巡游十地,超六尘之境。独步迦维。会一乘之旨。随机化物。以中华之无质。寻印度之真文。远涉恒河。终期满字。频登雪岭。更获半珠。问道法还。十有七载。备通释典。利物为心。”

玄奘龆龀之年,匿迹幽巖。栖息三禅”。龆龀之年[tiáo chèn]指年龄在七八岁的儿童。 唐 白居易 《欢儿戏》诗:“齠齓七八岁,綺紈三四儿。” 匿迹幽巖。栖息三禅。9岁的小陈袆,随二哥到藏于幽深山沟里的净土寺中修行。表明幼年出家的净土寺不在都城内,而是藏于鸾浴沟山坳里。

净土寺出土石刻《赠昭然心然净土寺上人》,描写净土寺的环境:“绝顶皆岩石,崎岖一路通。断岩流碧水,古木惹秋风。丈室三乘透,法神五蕴空。道林棲隐处,清静与君同。”印证净土寺是“匿迹幽巖”。由净土寺主持如琛法师赠国家邮政局。

中国佛教协会副会长 少林寺方丈释永信登上净土寺大殿

释永信在净土寺大殿后察看原来净土寺寺院遗址

隋开皇二十年(600年),陈袆诞生, 隋大业四年(公元608年),9岁的陈袆随二哥长捷离开偃师缑氏陈家河,来到洛阳伊阙龙门南的东都净土道场(洛阳净土寺),隋大业八年(公元612年),13岁的陈袆在净土寺剃度出家,法名玄奘。

玄奘(陈袆)13岁时在净土寺剃度出家,载于《大唐大慈恩寺三藏法师传》:“有敕于洛阳度二七僧,时业优者数百,法师以幼少不预取限,立于公门之侧。时使人大理卿郑善果有知士之鉴,见而奇之,问曰:“子为谁家?”答以氏族。又问:“求度耶?”答曰:“然。但以习近业微,不蒙比预。”又问:“出家意何所为?”答:“意欲远绍如来,近光遗法。”果深嘉其志,又贤其器貌,故特而取之。因谓官僚曰:“诵业易成,风骨难得。若度此子,必为释门伟器”。既得出家与兄同止,时(净土)寺有景法师讲《涅槃经》,执卷伏膺,遂忘寝食。又学严法师《摄大乘论》,爱好逾剧。一闻将尽,再览之后,无复所遗。众咸惊异,乃令升座覆述,抑扬剖畅,备尽师宗。美问芳声,从兹发矣。时年十三也”。时在大业八年(612年),隋炀帝征高丽,有敕度僧 ”。

玄奘离开净土寺的原因,是因为隋末战乱。据《大唐大慈恩寺三藏法师传》记载:“其后隋氏失御,天下沸腾。帝城为桀、跖之窠,河、洛为豺狼之穴。衣冠殄丧,法众销亡,白骨交衢,烟火断绝。虽王、董僣逆之衅,刘、石乱华之灾,刳剒生灵,芟夷海内,未之有也。法师虽居童幼,而情达变通,乃启兄曰:“此虽父母之邑,而丧乱若兹,岂可守而死也!余闻唐帝驱晋阳之众,已据有长安,天下依归如适父母,愿与兄投也。”

玄奘离开净土寺的时间,有说在武德元年(618年),也有说在武德四年(621年)四月,分析如下:

据《资治通鉴》记载,隋大业12年(公元616年)隋炀帝去江都。隋恭帝义宁元年(丁丑,公元617年),卢明月转掠河南,至于淮北,众号四十万,自称无上王;帝命江都通守王世充讨之。世充与战于南阳,大破之,斩明月,余众皆散。七月,炀帝遣江都通守王世充将江、淮劲卒,将军王隆帅邛黄蛮,河北大使太常少卿韦霁、河南大使虎牙郎将王辩等各帅所领同赴东都,相知讨李密。王世充、韦霁、王辩及河内通守孟善谊、河阳郡尉独孤武都各帅所领会东都,唯王隆后期不至。己未,越王侗使虎贲郎将刘长恭等帅留守兵,庞玉等帅偃师兵,与世充等合十余万众,击李密于洛口,与密夹洛水相守。炀帝诏诸军皆受世充节度。此时东都米斗三钱,人饿死者什二三。密开洛口仓散米,无防守典当者,又无文券,取之者随意多少;或离仓之后,力不能致,委弃衢路,自仓城至郭门,米厚数寸,为车马所践;群盗来就食者并家属近百万口,无瓮盎,织荆筐淘米,洛水两岸十里之间,望之皆如白沙。密喜,谓贾闰甫曰:“此可谓足食矣!”闰甫对曰:“国以民为本,民以食为天。今民所以襁负如流而至者,以所天在此故也。而有司曾无爱吝,屑越如此,窃恐一旦米尽民散,明公孰与成大业哉!”

隋大业十四年(公元618年)五月,隋炀帝的右屯卫将军宇文化及在江都兵变,勒死了隋炀帝。然后立秦王杨浩为帝,自己做大丞相。随后领兵十万北上,但被李密打败,宇文化及败走魏县(今河北大名东),毒死杨浩,自己称帝,建立许国,第二年,过了皇帝瘾的宇文化及在聊城被窦建德杀死。

隋炀帝一死,李渊便甩开了隋恭帝,在618年(武德元年)逼杨侑禅位,称帝建立唐朝,改年号为武德,定都长安。唐高祖李渊称帝,国号唐,建元武德元年(618年)。有说“余闻唐帝驱晋阳之众,已据有长安,天下依归如适父母,愿与兄投也。”认为玄奘于此年与二哥长捷法师离开净土寺。

唐高祖李渊称帝的第二年,王世充在洛阳称帝,立国号为郑,企图与李唐王朝分庭抗争。李渊哪里容得自己的卧榻之旁还有人酣眠,立誓要铲除王世充。其时,王世充占居洛阳。

王世充败李密,王世充收李密美人珍宝及将卒十余万人还东都,陈于阙下。密奔长安归唐,谓其徒曰:“我拥众百万,一朝解甲归唐,山东连城数百,知我在此,遣使招之,亦当尽至;比于窦融,功亦不细,岂不以一台司见处乎!”己卯,至长安,李渊以密为光禄卿、上柱国,赐爵邢国公。李密骄贵日久,又自负归国之功,朝廷待之不副本望,郁郁不乐。密乃献策于李渊曰:“臣虚蒙荣宠,安坐京师,曾无报效;山东之众皆臣故时麾下,请往收而抚之。凭藉国威,取王世充如拾地芥耳!”上闻密故将士多不附世充,亦欲遣密往收之。群臣多谏曰:“李密狡猾好反,今遣之,如投鱼于泉,放虎于山,必不返矣!”上曰:“帝王自有天命,非小子所能取。借使叛去,如以蒿箭射蒿中耳!今使二贼交斗,吾可以坐收其弊。”

李密欲反,骗桃林县官曰:“奉诏暂还京师,家人请寄县舍。”乃简骁勇数十人,著妇人衣,戴羃,藏刀裙下,诈为妻妾,自帅之入县舍。须臾,变服突出,因据县城。驱掠徒众,直趣南山,乘险而东,遣人驰告故将伊州刺史襄城张善相,令以兵应接。

洛阳城外伊阙南秦郑古道有一处军事要塞,名为新城(今伊川县平等乡古城村,是秦楚古道上的军事要塞),亦称襄城,隋称伊州,守将杨相善。

唐右翊卫将军史万宝镇熊州,谓行军总管盛彦师曰:“李密,骁贼也,又辅以王伯当,今决策而叛,殆不可当也。”彦师笑曰:“请以数千之众邀之,必枭其首。”万宝曰:“公以何策能尔?”彦师曰:“兵法尚诈,不可为公言之。”即帅众逾熊耳山南,据要道,令弓弩夹路乘高,刀楯伏于溪谷,令之曰:“俟贼半渡,一时俱发。”众不解其意,或问曰:“闻李密欲向洛州,而公入山,何也?”彦师曰:“密声言向洛,实欲出人不意,走襄城,就张善相耳。若贼入谷口,我自后追之,山路险隘,无所施力,一夫殿后,必不能制。今吾先得入谷,擒之必矣。”

秦楚古道上的伊川宋店,旧称孔城,两山夹持,银河中流,势如险谷,是秦楚商家军旅必经之地,历来为兵家必争之要隘。

秦楚古道上的伊川宋店,旧称孔城,两山夹持,银河中流,势如险谷,是秦楚商家军旅必经之地,历来为兵家必争之要隘。

李密既渡陕,以为馀不足虑,遂拥众徐行,果逾山南秦楚古道出熊耳山。若待其过了宋店隘口,就属新城之境,隋称伊州,守将杨相善是李密任命的伊州总管,李密就很容易得脱了。

然而盛彦师就设伏兵于此,待李密与其众过银河出宋店谷口之际,伏兵从两侧山间呼啸杀出,密众首尾断绝,不得相救。遂斩密及伯当,俱传首长安。彦师以功赐爵葛国公,仍领熊州。

李密所置伊州刺史张善相投唐,李渊仍命其镇守伊州。王世充怒,数攻伊州,总管张善相拒之;粮尽,唐援兵不至,癸亥,城陷,善相骂世充极口而死。唐帝李渊闻,叹曰:“吾负善相,善相不负吾也!”赐其子爵襄城郡公。

李世民帅军攻王世充,遣行军总管史万宝自宜阳南出秦郑古道据龙门伊阙道,将军刘德威自太行东围河内断羊肠道,上谷公王君廓自洛口断其偃、巩洛水伊水饷道,怀州总管黄君汉自河阴攻回洛城;大军屯于北邙,连营以逼之。

世充隔水谓世民曰:“隋室倾覆,唐帝关中,郑帝河南,世充未尝西侵,王忽举兵东来,何也?”世民使宇文士及应之曰:“四海咸仰皇风,唯公独阻声教,为此而来!”世充曰:“相与息兵讲好,不亦善乎!”又应之曰:“奉诏取东都,不令讲好也!”至暮,各引兵还。

唐兵围洛阳,掘堑筑垒而守之。城中乏食,绢一匹直粟三升,布一匹直盐一升,服饰珍玩,贱如土芥。民食草根木叶皆尽,相与澄取浮泥,投米屑作饼食之,皆病,身肿脚弱,死者相枕倚于道。皇泰主之迁民入宫城也,凡三万家,至是无三千家。虽贵为公卿,糠核不充,尚书郎以下,亲自负戴,往往馁死。

世充将王德仁弃故洛阳城而遁,亚将赵季卿以城降。秦王世民囚窦建德、王琬、长孙安世、郭士衡等至洛阳城下,以示世充。世充与建德语而泣,仍遣安世等入城言败状。世充召诸将议突围,南走襄阳,诸将皆曰:“吾所恃者夏王,夏王今已为擒,虽得出,终必无成。”丙寅,世充素服帅其太子、郡臣、二千馀人诣军门降。世民礼接之。

武德四年(621年),王世充降唐,大批不愿降唐者纷纷削发假扮成和尚,躲入洛阳城中各个寺院道场。李渊令唐军废除洛阳城端门楼、乾阳门及阙楼。秦王世民观隋宫殿,叹曰:“逞侈心,穷人欲,无亡得乎!”命撤端门楼,焚乾阳殿,毁则天门及阙;废诸道场,城中僧尼,留有名德者各三十人,馀皆返初。

然而盛彦师就设伏兵于此,待李密与其众过银河出宋店谷口之际,伏兵从两侧山间呼啸杀出,密众首尾断绝,不得相救。遂斩密及伯当,俱传首长安。彦师以功赐爵葛国公,仍领熊州。

李密所置伊州刺史张善相投唐,李渊仍命其镇守伊州。王世充怒,数攻伊州,总管张善相拒之;粮尽,唐援兵不至,癸亥,城陷,善相骂世充极口而死。唐帝李渊闻,叹曰:“吾负善相,善相不负吾也!”赐其子爵襄城郡公。

李世民帅军攻王世充,遣行军总管史万宝自宜阳南出秦郑古道据龙门伊阙道,将军刘德威自太行东围河内断羊肠道,上谷公王君廓自洛口断其偃、巩洛水伊水饷道,怀州总管黄君汉自河阴攻回洛城;大军屯于北邙,连营以逼之。

世充隔水谓世民曰:“隋室倾覆,唐帝关中,郑帝河南,世充未尝西侵,王忽举兵东来,何也?”世民使宇文士及应之曰:“四海咸仰皇风,唯公独阻声教,为此而来!”世充曰:“相与息兵讲好,不亦善乎!”又应之曰:“奉诏取东都,不令讲好也!”至暮,各引兵还。

唐兵围洛阳,掘堑筑垒而守之。城中乏食,绢一匹直粟三升,布一匹直盐一升,服饰珍玩,贱如土芥。民食草根木叶皆尽,相与澄取浮泥,投米屑作饼食之,皆病,身肿脚弱,死者相枕倚于道。皇泰主之迁民入宫城也,凡三万家,至是无三千家。虽贵为公卿,糠核不充,尚书郎以下,亲自负戴,往往馁死。

世充将王德仁弃故洛阳城而遁,亚将赵季卿以城降。秦王世民囚窦建德、王琬、长孙安世、郭士衡等至洛阳城下,以示世充。世充与建德语而泣,仍遣安世等入城言败状。世充召诸将议突围,南走襄阳,诸将皆曰:“吾所恃者夏王,夏王今已为擒,虽得出,终必无成。”丙寅,世充素服帅其太子、郡臣、二千馀人诣军门降。世民礼接之。

武德四年(621年),王世充降唐,大批不愿降唐者纷纷削发假扮成和尚,躲入洛阳城中各个寺院道场。李渊令唐军废除洛阳城端门楼、乾阳门及阙楼。秦王世民观隋宫殿,叹曰:“逞侈心,穷人欲,无亡得乎!”命撤端门楼,焚乾阳殿,毁则天门及阙;废诸道场,城中僧尼,留有名德者各三十人,馀皆返初。

净土寺位于洛阳城外,受到洛城战乱袭扰稍轻,玄奘西行求法,当在唐控制河洛,秦楚、秦郑古道恢复通行后,给玄奘西行求法提供了条件。

玄奘决心求取真经,从净土寺出发,遍访各地高僧,然各地僧院,对佛理各有说法,互有抵牾。玄奘遂下定决心,到佛教发源地求去真经。但李世民此时刚经历“玄武门政变”,尚无暇顾及玄奘西行的请求。边关也是封闭,没有通关关碟,玄奘就出不了长安。也是上天眷顾玄奘,贞观元年(627年)八月,河南与关中地区“天降雹灾,朝廷诏令,灾民可随丰就食”,玄奘乘此机会,随灾民一道混出关卡,踏上西行求法的艰难路程。

玄奘撰写的奏章「请御制三藏圣教序表」一文中说﹕“奘以贞观元年往游西域﹐求如来之秘藏﹐寻释迦之遗旨﹐总获六百五十七部”。由上述可证,玄奘在贞观元年西行是可信的,

李世民撰写的《大唐三藏圣教序》)记载: “玄奘法师者,法门之领袖也。幼怀贞敏,早悟三空之心。翘心净土,往游西域,乘危远迈,杖策孤征。”明白无误说明玄奘是从净土寺迈出西行求法,杖策孤征,独步迦维的第一步,西行求法去了。