矢志岐黄终无悔;信有古方奏新功

——张炳秀老中医的从医心路

陶国水

张炳秀(1946—),主任中医师,兼职教授,安徽省“首届国医名师”。历任安徽省卫生厅“首届跨世纪学术和技术带头人培养对象(268计划)”导师;第三、四批“全国老中医药专家学术经验继承工作”指导老师,安徽中医药大学硕士研究生导师(师承),南京中医药大学博士研究生导师(师承)。从事中医临床、教学、科研40余年。曾受业于新安医学名家,已故著名中医学家,中医教育家,全国温病学科和新安医学学科带头人王乐匋教授,深得王老学验精髓。对中医温热病治疗疗效显著;对风湿、类风湿性关节炎、强直性脊性炎等痹证研究颇深;对血液系统、肺系疾病及老年病有独到的临床经验。

笔者从2004年到2011年期间,有幸跟随张先生侍诊学习,获益良多。下文为笔者早年所撰写并发表于《上海中医药报》。

(笔者与张师同来访的芬兰瓦尔考斯卫生官员合影)

上个世纪60年代,没有任何家学渊源,既非科班,又非家传的她,初涉中医,和其他许多人一样,没有亲身体会,一片茫然;在机械地完成学习任务之外,所有对中医的认识,无外乎“古文的艰涩难懂”,背诵“方歌”、“药性”时感到的好奇。

就是发生在1968年夏天的一件事,让她切身感受到了中医药的神奇魅力。在谈及如何对中医药发生兴趣时,这位有着40多年丰富临床经验的老专家给我们娓娓道来:“1968年皖南地区发大水,我跟随安徽中医学院王乐匋教授到绩溪县茯苓公社巡回医疗。因王老是新安医学名家后裔,加之医术高明,为人随和,誉满新安。当地群众听说王老来了,奔走相告。各种急性热病,疑难杂证病号被纷纷从大山里抬出来,每天求诊的病人都排成了一条龙。一天晚上十点多,大山里一中年妇女高热不退,家人来请王老出诊,我们打着火把走了约40分钟山路才到达病人家。该妇女已高热不退一周,神志昏迷,口舌干燥如枯树皮,当地西医予补液等相关治疗就是高热不去。王老按脉察舌后,分析道,‘此暑邪由气及营,伤阴劫津,内扰神明之侯。防其阴涸而有内风痉厥之变。拟予生津达邪,透营转气,条以清心开窍之品’。第二天清晨,我又随老师去复诊,发现病人神志已清,高热也退。在皖南山区与王老朝夕相处的二十几天,虽说时间短暂,但王老辨证准确、用药精当,尤其是对急性热病的独到诊疗经验,对学生指导的循循善诱,让我切身体会到中医药的神奇魅力。也正是因为这次义诊的所见、所感,老先生一切为患者的‘大医’精神,使得我扎根大别山,矢志岐黄终无悔……”

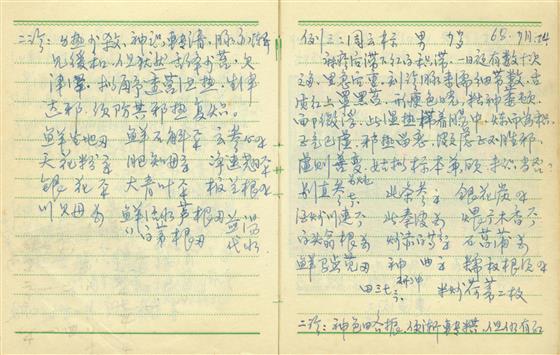

(1968年张师跟随王乐匋教授学习、抄方笔记)

兼收并蓄 、重视名师、民间独特经验

“玉札丹砂,赤箭青芝,牛溲马勃,败鼓之皮,俱收并蓄,待用无遗者,医师之良也”(唐韩愈《进学解》)。昌黎先生这段话,旨在说明,为良医者应旁征博取。张师在学医、从医过程中,始终坚持,勿拘门户,惟效是用,避免各承家技,始终顺旧。她认为“借鉴他人成功经验,可以节省自己摸索、总结的时间;可以避免走不必要的弯路。经验不分大小、多少,哪怕是一味药的独特用法,一首方的临床发挥,一种病的个中体会,于临床都有很重要的意义”。在这方面张师有很多现实的体会。如,早年在金寨县医院中医病房,从事中医临床工作期间她有幸得到当地名老中医指导,获治疗扁平疣和过敏性鼻炎祖传秘方,验之临床疗效显著。此外,治疗外感病时她还喜用花、叶之品。如,菊花、金银花、野菊花、连翘心,竹叶卷心,荷叶边等,用量一般都在3-5g左右。古人所谓“轻可去实”,药淡量小,贵取轻淡、灵动,是谓“四两而可拨千斤”。此乃张师早年随太老师王乐匋教授临证所得。

再有,张师在诊治妇科疾病时,运用的许多疗效显著的方剂,都来自于当年妇科大家徐志华老先生所教或在此基础上发挥,徐老为安徽中医妇科三大学术流派之一的庐江徐氏中医妇科世家,临床经验丰富,且善于总结,徐老曾将自己家传和个人经验方编成歌诀公诸于世。如 “先期饮”、“过期饮”、“二丹四物汤”、“痛经散”等,用之临床,屡验不爽。许多老一辈纯中医专家,他们饮誉一方,都有自己的绝活!将他们的经验,吸收、转化,具有重要意义。年轻中医们应充分认识到这些宝贵财富。

在那个盛行“一根针、一把草”的年代,中医药达到全民普及的高潮。她通过走访当地药农学到了许多教科书上没有的东西,如民间用小猪卵(即乳猪睾丸)治疗小儿哮喘,疗效显著。

此外,在临床上喜欢运用“药引”的习惯也是来自这一时期。清代医家尤在泾说:“药无引使,则不通病所”。张睿说:“汤之有引,如舟之有楫”。这些都是把使药理解为“引经”药。而吴鞠通在《医医病书》中说:“今人凡药铺中售,须病家自备者,皆曰引子”,将“药引”范围扩大。

张师对“药引”之用,取材广泛,讲究实用,且注重地域特色。一则以灵活处方用药,发挥特定疗效;二则以减少病家药资,也为两全其用。许多质地新鲜药物,如鲜白茅根,鲜侧柏叶、鲜石斛等,不易于药房储存,作为病家也可自备的,而临床又需要。如,对于血证病人,鲜茅根其效远在陈品之上。治疗痹证时,喜欢用油松节;油松节,为松树枝杆结节,善祛风通络,为治痹要药。《本草图经》谓:“气温性燥,如足膝筋骨,有风有湿,作痛作酸,痿弱无力者,用此立痊”。张师行医地处大别山区,多松树,需用松节大多以“引子”嘱病家自备。

其他专病专引还比如,白细胞减少用花生衣;血小板减少,用马兰头,地锦草等。

重视经典、 感悟经典、信有古方奏新功

常言道,“千方易得,一效难求”,好的临床疗效是医家、病家共同的心愿。有人认为,古今异病,不能用老黄历看问题,因有“古方不能治今病”的误区。以致,经典、经方离现代中医们“渐行渐远”。许多临床医师很少再去摸那些在他们看来已经“过时”、“老古董”、“没用处”的经典了。张师认为这是一种十分危险的认识,是“数典忘祖”。她曾多次在市中医学会年会上讲课时,重申“读经典、悟经典、用经典”的必要性。

张师于1982年调至六安地区中医院(现更名为六安市中医院)从事中医内科临床工作。并于1986年至1987年,担任“光明中医函授大学”教师,教授《伤寒论》、《金匮要略》。这一阶段的教学相长,对张师影响颇大。

在谈到这一阶段工作时,张师说,这使得她能够静下心来,重新将《伤寒论》、《金匮要略》两书全面系统的梳理一边,获益良多。如,张师在后来采用薏苡附子败酱散合桔梗汤加减治疗肺痈重症;运用桂枝加龙骨牡蛎汤治疗不寐;运用黄芪建中汤治疗十二指肠球部溃疡;葶苈大枣泻肺汤治疗急性心功能衰竭肺水肿等,都取得显著疗效。以后张师又在治疗肺痈基础上将两方加减拟成“清肺消瘀汤”治疗重症肺炎、球型肺炎、炎性假瘤;并进一步衍化为“扶正消瘀破癥汤”用于治疗肺部肿瘤,具有相当疗效。

此外,张师指导肿瘤内科医师运用小半夏汤合芍药甘草汤加味治疗化疗引起的迟发性呕吐,半夏泻心汤加味治疗化疗引起的药物性腹泻,以及在放化疗间歇期,介入围手术期的综合调理等,均来自多年对经典的一点摸索与体会。

现在我们欣喜地看到,张师的部分弟子、门人已经认识到经典的重要性、已经尝到了学经典、用经典的甜头,这是好事。张师言;“活到老学到老,还有三分没学好,如果身体允许,她将一如既往地坚持和他们一道不断重温经典”。

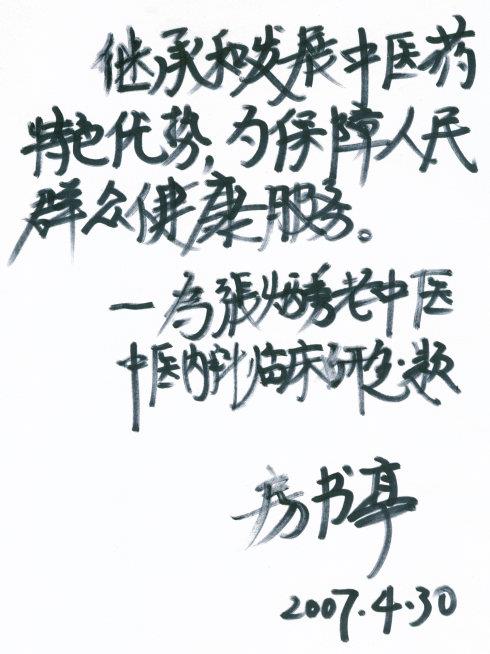

(原国家中医药管理局副局长房书亭为张师学术经验研究题词)

博览大书、精读、细读小书

书籍是我们学习进步的工具,中医古籍浩如烟海,而人的精力是有限的。怎样读书?读哪些书?这是一个重要的话题。张师一贯主张“博览大书、精读、细读、反复读小书”。对于大的类书她还是比较推荐读《医部全录》,陈梦雷主纂的《古今图书集成》为一重要类书,其中《医部全录》收集了中医史上几乎所有的重要医书。该书突出的特点在于,分门别类地进行整理,按照“医论”、“方剂”、“单方”、“针灸”、“导引”、“医案”等,便于阅读。另外对经典应先仔细品玩原文,再参照注家。

在医案上她比较喜欢《柳选四家医案》以及近现代大家的医案与用药经验集。如《朱良春用药经验集》,此书汇集了朱老许多独到、有实效、可以重复借鉴的用药经验。

此外,读书时要善于思考,善于创新、发展,不可拘泥于书,应吸收书中好的思路重在发挥。清·顾仪卿在《医中一得》中说“凡读古人书,应先胸中有识见,引申触类,融会贯通,当悟于书之外,勿泥于书之中,方为善读书人”。

张师在读叶天士《临证指南医案》时,注意到“中风”、“肝风”、“头风”、“眩晕”等病的论述。如,“高年水亏,是根本虚在下”(“肝风”某案),“老人厥中,是阳气不交于阴,乃下虚不纳”(“中风”金案);在风证的论述上提出“水亏”、“下虚”之因,并主张“清上实下”旨在存津补液,裨水盛阴充,诸风自息。此外,如,“宜柔忌刚、贵在生津清燥”;“药淡量小、贵在清轻取胜”等有关温热病的用药特色,与老年病中的体质辨证十分吻合,在相关疾病治疗法则上值得借鉴之处。所以她在诊疗老年病时常借鉴叶氏温热病用药经验。此外,如清代新安医家程国彭《杏轩医案》中重视脾肾,提倡“二脏安和,百骸皆治”等观点值得很好推敲。

在谈到细读小书时,要细到连名家的序言都要浏览。清人程应旄曾言:“古人作书大旨,多从序中提出,故善读书者,未读古人书,先读古人序,从序法中读及全书,则微旨大意,宛然在目。”

譬如,清代新安医家王勋撰有《慈航集三元普济方》一书。王勋又名王于圣,其曾经治疗著名诗人袁枚顽疾,袁枚在《慈航集三元普济方·序言》中说:“余新春患病,直至孟秋,千医不效,乃到扬州访王于圣,一治竟愈。再作《告存诗》,一以谢王君,一以慰天下人之爱之欲其生者。王子本为仙,称名不愧圣;仙力能回天,圣手能夺命。我年逾八旬,二百余日病;九死谋一生,求医乃越境。王君一见笑,道师肯听不?槟榔莱菔子,重用扫滞留;背城与一决,毋以衰老忧!” 这里实际记录了王勋为大诗人袁枚治病的经过。期间“槟榔莱菔子,重用扫滞留;背城与一决,毋以衰老忧”,很值得借鉴。她曾效仿此,治疗年近九十老妪,疗效显著。

(笔者整理张师学术经验获得省自然科学优秀学术论文)

博涉知病、多诊识脉、屡用达药

“博涉知病、多诊识脉、屡用达药”,这是《褚氏遗书》里面的一段话。可谓一语切中要害,对于医学这一门实践性、操作性很强的学科,重视实践的重要性不言而喻,有道是“熟读王叔和不如临证多”;一味纸上谈兵,往往会导致“心中了了,指下难明”,强调一定要高度重视临床实践,注重高临床中医素质的培养。只有在临床中才有真切的感受与体会,才能真正做到这八个字。这里也并不是意味一味强调标新立异;而是要求医者,不落窠臼,不呆板。达到这一境界,需要融会贯通是前提;精益其术是保障。

张师对药物相反问题有自己体会。在治疗危重病人时,主张有是证用是药,如,在治疗心系重疾时,不拘泥于十八反和十九畏,经常附子与半夏、栝楼同用等,疗效显著,屡奏奇功。

在谈到脉诊的重要性时,张师说,近些年,她突然对“脉诊”有所顿悟,尽管很多人笑话老中医“号脉”能号到什么名堂?不过是做个样子。但我觉得“脉诊”在中医辨证中,尤其在复杂疾病的辨证上,有时有关键的作用。曾治疗许案,反复腹泻,多医诊治,不见好转,观一派虚弱之象,惟有愁容满布,脉见弦象,乃虑肝强脾弱,以防风、白芍疏肝气,一剂而愈。

《尚书·周官》说“功崇惟志,业广惟勤”。正所谓“勤能补拙是良训”。临床诊疗是一个不断学习的过程,遇到解决不了的问题,你就得请教书本、请教老师,而且这样学的知识更牢固。临证学习,需见缝插针,他是一个漫长而延续的过程,处处可学,时时可学,要做一个学习的有心人。有许多可能平时容易忽略的问题,在不经意的闲聊或谈话中可能涉及,这就要求说者无心但听者应有意了,否则说就说了。此外,人的思想意识,有时会有瞬间的超长发挥,不放过任何一丝创新火花,要及时记录下来,不然有可能再也想不起来了。要做到“勤学,勤问,勤记,勤实践”。

而今张师虽已年过七旬,尽管每周有大量繁忙的诊务和会诊工作,但张师坦言,每当我和病人、学生们在一起的时候,十分快乐,都忘了自己是个老太太了,犹如又回到年轻时代。

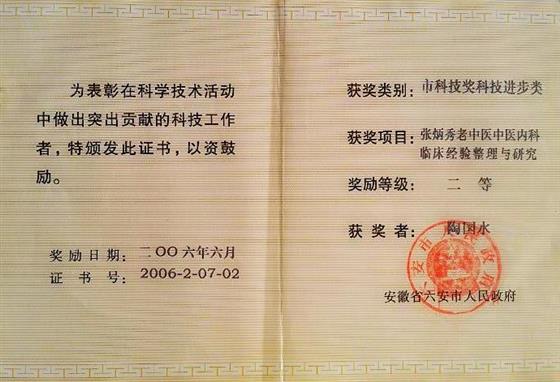

(笔者研究张师学术经验获得科技进步奖)

先学做人,在学为医,恪守大医精诚

清人赵学敏在《串雅内遍·绪论》中说“盖医学通乎性命,知医则知立命”。医学是一门神圣的事业,是关乎立命生存之事,不是每个人都可以胜任的。张师认为,“为医者首先要有一颗慈善的心,首先要学会做人。如果最起码的同情心都没有,我还是劝你不要为医,即便为医,也不会是个好医生、称职的医生。”所谓修身、树德乃为人之起码准则。

张师于临床总是以病人为中心,许多病号都成为她的朋友、甚至知己。她们有许多事情都喜欢向张师倾诉,张师总是不厌其烦的加以开导,能帮忙的不求任何回报予以帮忙。早年张师在病房时,病人可以说是随叫随到,有时为了一个重病人能看护整夜,当时有人曾戏说张师“医痴”。

记得本人在涉医之初,生活十分拮据,而平时又嗜书如命,张师知道我的情况,视我如己出,寒冬为我置衣御寒,逢节假日还为我加餐,购买新书……当年我能坚守大别山中医药这一方净土,很多都来自业师精神、物质上的支持与鼓励。

在当今社会,医患关系紧张,医疗纠纷可以说是困扰大部分医务工作者的困惑,而张师却能与自己的患者相处如此和谐,如此深得患者尊敬与信赖。张师认为,原因只有一个,即,寡欲清心,无有私念,视病人如亲人,视他病如己有之。严格遵照“大医精诚”。张师的为人原则就是,以最少的钱看最好的病。她总是说,我儿时丧母,从小过惯了清苦日子,平时除了运用传统的太极拳、太极剑养生保健外,无特殊嗜好,没有太多消费,工资对她来说已经绰绰有余了。

张师说,“1968年我跟随王乐匋教授到绩溪巡回医疗。病人十分多,从早上接诊一直要看到晚上掌灯时分,中午就是一盘素炒白菜,一碗酱油汤,觉得也很充实。生活上能吃饱穿暖就可以了,没有必要太铺张浪费。过分的铺张实际上是精神空虚的一种表现”。

在张师的诊室里,有我为张师书写的书法“大医精诚”。张师每每与病人说,这是我学生给我的“要求”,我也有压力呀!

振兴中医 需从我做起 从现在做起

在谈到中医的未来时张师仍是忧心忡忡。她说,目前中医界后继乏人、乏术;中医医院西医化,中医从业人员整体素质下降的现象已经是摆在我们面前,无须争论的事实。中医理论艰涩深奥,学习起来不可能一蹴而就。没有对中医事业真挚的爱心,没有吃苦耐劳的精神是不能成功的。尤其现在大环境以及经济利益的驱使,使一部分中医人员静不下心来学习。要想在中医学术上有所造诣,有所建树,成为一名德术双馨的名医,必须静下心来,耐的寂寞,耐的清贫,克服浮躁情绪,认真的学习中医之精髓,认真地作好临床工作,认真地做好中医科研工作。现在的中医界,需要大量的,热爱中医,运用中医,研究中医,宣传中医,振兴中医的“铁杆中医”。

年轻的同道们,让我们一起努力。