北京理工大学创立于1940年,是中国共产党创办的第一所理工科大学,是首批进入国家“211工程”和“985工程”建设学校,是首批“双一流”建设的大学。学校现有4个学部多个校区20个专业学院,在全国拥有多个科研院所和技术转移平台。学校现有外籍教师、高层次人才、A、B系列在职职工、博士后等各类人才队伍,人员数量庞大。

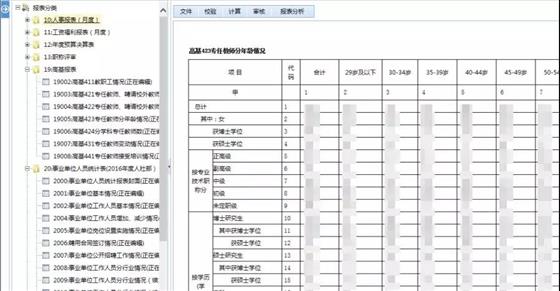

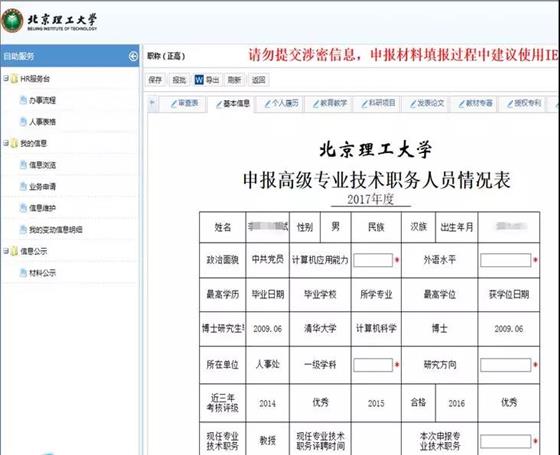

建设背景 习总书记在十九大报告中多次提到人才的重要性,人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动权的战略资源。在学校双一流建设的大背景下,如何让人才真正在学校落地生根,能引得进来且发展得好,是学校人力资源工作的重中之重。而系统建设之前,人员数据不准确,每次填报上级要求的报表,或为校领导提供学校人力资源状况辅助决策时,均需下发通知请各单位组织上报数据。人事业务涉及到的各类证明均在线下运行,导致学校职工花费大量的时间重复填表,不仅造成大量的资源浪费,而且管理人员被事务性工作束缚住手脚,只有极少的时间还要加班加点才能做少量的前瞻性工作。在如今互联网+时代,连购房、车辆摇号都实现了线上办理,而学校职工在校期间办理各类业务,还在沿用从七、八十年代开始的填表、签字盖章、各个部门到处跑的模式,根本谈不上“用户体验”一说。再往远看,对人员数据的深度运用,利用数据进行分析决策,对不同职工进行个性化职业生涯发展指导,也是学校人力资源管理工作迫切需要解决的问题。 人事系统初建 什么是人事系统?人事系统应该服务哪些业务,解决哪些学校现阶段面临的问题?未来人事系统应该做哪些布局?有些问题需要后来人来回答,有些问题需要在系统建设前就做好架构。从2016年9月起人事处开始搭建自己的人事系统,在搭建之初,我们定下了一些原则: 1.人事系统必须掌握学校职工的所有人事相关数据; 在上述原则下,我们开始对各个业务科室进行调研。对职工在招聘、入校、培训进修、职称申报与评审、学历学位变更、离职、退休等职业生命周期中所有业务涉及的表单进行字段整理,同时针对各业务科室数据上报需求,以及校内同级部门经常对人事部门提出的数据需求进行调研,将字段进行精炼。除国标外,我们还按照学校因特殊政策产生的特殊数据进行了代码项的增减。在整理完最终字段及相关代码后,我们要求各业务科室对字段进行认领,明确他们维护字段的权限。同时我们设计了数据展示规则,以及为方便数据采集,创建了便捷的导入导出功能,最大程度上方便系统管理者的需要。 2016年国务院机关事业单位进行工资改革,2017年北京市事业单位进行养老保险改革,实行社会统筹,建立职业年金制度,实行社会化管理服务,每一次改革都带来巨大的工作量。再加上内部绩效工资核算和发放还处在半自动化状态,内外因素触发了工资管理要进行变革以适应业务发展需要。希望通过信息手段的变革创新,实现精准、高效的工资作业,释放精力以从事绩效薪酬体系开发和研究等更有价值的工作。系统不负所望,目前已经实现包括薪酬变动、工资报表自动生成等业务的高效处理,初步达成了既定目标。 基础工作完成后,我们开始搭建业务平台,经过一番激烈讨论,我们最终认为:人事系统应该是管理者的工作平台。即便职工要查看个人信息,应该在全校的信息平台上进行查看,我们可以将个人数据对学校信息平台共享。至于办理业务,也应该让教职工直接去点击他要办理的业务,而不是先理解该业务从属的部门,还得理解每个不同部门系统的使用规则,因此我们下一步要做的就是根据业务量的大小、任务紧急情况逐步在学校公共平台上,上线碎片化的服务应用。 系统初步搭建完毕后,时值学校职称评审工作即将开展,涉及到学校数百位教师的职称晋升,教师们往常都需要打印数十份材料进行提交,人事干事都是用小推车运来运去,组织评审时几百斤的材料陈列在评审桌上,不便于阅读,体验也极差。于是我们选择职称评审作为我们建设的第一个服务应用,最终实现了职称评审的线上运行: 1.实现了各个环节业务分类流转办理,教职工职称报名、职称申报、在线审核、在线评审、在线认定等审批环节在线上完成,在业务结束时职工信息数据自动完成变更; 2.实现了评审费用的在线支付,学院第二轮推荐的人选,可以直接在系统里面进行评审费用的扫码支付,高效便捷; 3.实现对无资格人员的申报控制,系统可以线上完成有限申报次数的记录,实现零风险控制; 4.实现电子公示接受监督,系统能够在学院内部或全校范围内进行电子公示,并能够记录阅读次数,真实展现公平、公正、公开原则,实现民主监督。 一些校内可以流转的,并且内部承认的流程可以通过系统流程来实现,另外一些对外的诸如贷款用的收入证明、出国用的各类人事证明、用于申报项目的职称证明等必须形成纸质件并盖章,职工才能凭借相应的材料到外面机构办理相关业务。于是我们联合宏景软件预先制作了证明模板,关键数据通过系统实时取数,生成各类证明的pdf文件传送到自助终端打印机中,教职工只需通过刷校园卡、身份证即可通过身份识别,选取想要打印的人事证明,每一个被打印的证明项目都会以快照形式储存在系统数据库当中,确保可查。 这样一来,能在校内系统进行流转的流程尽可能在线上完成,需要纸质件的我们将他们推到自助打印机,信息化迈上了新的高度和思路。然而比较遗憾的是由于当时人脸识别技术识别率为97%,人事证明涉及到教职工的个人信息,为慎重起见,我们没有启用人脸识别功能,在职工人事服务体验上,我们还会结合更多的现代技术用于人事服务当中。 人才招聘也是重点工作之一,需要按照A、B系列分开招聘,其招聘要求的侧重点和招聘流程均不一样,相对应的海量简历需要根据A、B系列进行分类筛选和汇总分析,这些都是本次系统建设急需解决的问题。 通过与学校人才网站集成,完成了A、B系列招聘系统平台的搭建,应聘者选择任意一个系列,都能够直接跳转到相应的招聘通道,并在系统内分别设置了不同的简历筛选规则及招聘流程,对拟录用的人员信息可以直接与系统对接,避免了重复录入的麻烦。 另外,在学校人才网集成了高层次人才快速应聘通道,应聘者只需要填写简单的信息,上传附件后,高层次人才办公室就能够在系统里面进行查询、审核、汇总、分析等工作,既提高了高层次人员的应聘感受,也提高了该工作的效率。 除了业务上的功能实现,我们也在尝试利用人力资源工作框架,体现学校的人文关怀,比如利用系统内存储的职工生日等信息定时向教职工发送生日问候等等,今后在这个方面我们会进一步提高认识,促进学校人力资源工作的升级。 云平台应用 在职称评审业务中,不管是学院的初审会还是学校级别的终审会,以往通常采用手工制票、手工填票,会中汇总统计,一场会下来除了前面的专家查阅材料、填写纸质票,后期统计还需要等待1个小时,不仅花费了专家大量的时间和精力,而且极易出现差错。2017年,我们采用了宏景云平台参与到当年的职称评审工作中来,专家在审阅完材料后直接通过手机扫码对申报人员进行打分或排序,现场大屏幕实时展示投票全过程,投票完成后,直接生成统计结果,整个过程清晰可视,专家体验极佳。 云投票的应用大幅提升了我们在各类评审工作中的效率,同时在全校产生了广泛的影响,在各部门的强烈呼吁下,我们积极将这一新的应用成果对学校各单位进行分享。没想到的是,云平台的投票功能在各部门的应用过程中又一次升华,有些又反过来应用到人事工作当中,如各个学院、部门在招聘初面、民主投票、师德评议、党支部委员选拔、年终360考核等工作中的应用。今年宏景云平台又创造性的开发了同行评议模块,我们期待明年的职称评审工作能够全面应用,在外审以及校内评审会上,不论是查阅申报人资料还是最终的投票评审,以及最终的结果反馈,都能够全面电子化。值得一提的是,云平台的应用为我们提供了新的信息化思路,至此以后,除了对于教职工个人服务的线上人事应用流程和自助打印外,我们也为学校信息化工作贡献了在评审、选举、投票等方面的人事处方案。 接下来要做的事情 1.解决人员入校体验的问题:在人事信息化迈上新台阶的同时,人员入职还要靠入校转单的人工方式流转,一个新入职职工要正式取得工号,完成起薪,需要经历学校办公室、校医院、校团委、组织部、校工会、保密处、实验设备处、国资处、图书馆、人事服务中心等十几个部门。为解决现在入校时间过长,新入职职工入职体验差的问题,一套新的入职方案已经形成并结合人事系统进行实施。首先,招聘系统已经拥有了新入职职工的基本信息(包括照片,可以提前办理校园卡),再经过人事教育室对相关信息进行线上审核后,直接添加工号。对于调入人员等非应聘入校人员,同样要填写招聘系统,保持信息入口一致。在新进职工入职前,服务中心老师可以提前准备好报道用的各类必须材料,包括校园卡、教师手册等,新进职工到人事服务中心报到时,服务中心工作人员将他的人员状态由拟入校更改为在职,并将资料包交给新入职职工即完成了入职,12个小时内,全校数据中心及各个业务系统均拥有了该职工的信息,人事系统会对各入校转单上涉及的业务部门推送新入职人员信息,这样一来各业务系统就有了新入职人员的信息,工会、校医院等都可以根据人事系统推送的新入职职工信息为他们办理工会入会、医疗信息登记等,图书馆收到新入职的推送信息后,可立即将相应的人员列入权限白名单,保证新入职人员立即拥有出入图书馆及借阅权限。 2.信息化思维的升级,先做好流程再造,再将业务上线:前面提到的人事证明自助打印终端机的成功实现,若没有流程的升级再造是不可能达成的,过去教职工需要人事部门开具的人事证明均需要填写申请,由学院领导同意、签字盖章后拿到人事服务中心,中心工作人员手动开具相关证明,对于特殊的如收入证明,除了办理开具收入证明的申请外还需到财务处打印工资条,凭借财务盖章的工资条到服务中心手动开具。在执行自助打印项目时,我们首先将流程进行再造,去掉原有的学院审核等冗余环节,人员的基本信息在人事系统里本身就有,工资数据由薪酬福利室上传,基于流程的再造及信息的完善,教职工就具备了刷卡打印自己证明的条件。而在评审类等工作中,我们依然应该站在教职工这样的用户角度进行流程的简化再造,教职工只需提交一次材料,在政策要求的时间后拿到评审结果,这是信息化应该为教职工带来的便利。至于中间的环节,应该首先在线下进行精简。

2.为确保数据的时效性,业务数据一定要分类管理,业务科室对字段的维护管理权限应十分明晰;

3.建设字段及相关代码应充分考虑各类业务需要。