媒体之殇:用公信力进行诈骗(重庆时报的死亡之路)

题记:重庆时报曾像一颗明星一样升起在重庆的天空,如今,它却陨落了。

重庆时报关闭在即,老员工也各奔东西。

重庆时报没有被对手打败,却死于自己人手中,死于错位,死于涉嫌诈骗……

重庆时报的历程并非个案,只是其他媒体的类似历程还被掩盖着,还在苟活着……

涉嫌诈骗的,不止媒体,还有一些所谓的文交所,如广东文交所(深文所)……

祭我们终将逝去的初心(原标题)

原创: kkkers ;糠糠壳儿

一

我22岁参加工作,37岁离职单干。从30岁到37岁,我把这辈子可能是最华丽的7年,留给了重庆时报,一张神奇的报纸。

今天是12月14号。如果没有意外,再过十几天,到12月31号,这张报纸将会出版最后一期,结束它大约14年零4个月的生命;

然后,就像之前陆续停刊散伙的其他报纸一样,消失在历史的故纸堆里。

以后的人们在谈到它时,也会跟谈论那些死掉的、曾经也很牛掰的报纸一样,微微一叹,略表遗憾:

又一个互联网的牺牲品。又一个时代的终结。新陈代谢,该去去吧。

然而我刚才说过,这是一张神奇的报纸。“神奇”不光指过去,也指现在;不光指活法,也指死法。

南方都市报说自己“一出生就是参天大树”,这算什么。重庆时报不但能做到这一点,还能做到南都永远也不想做到的另一点:

死,也要死出独家新闻点。

二

如果要给重庆时报写一篇祭文,我已离职多年,并不是最合适的人。最有资格干这事的,应该是至今还留守在中富大厦6楼的那些老同事。

他们真的写了这么一篇文章,还用报社官方微信公众号里的某一个,公开发表了:

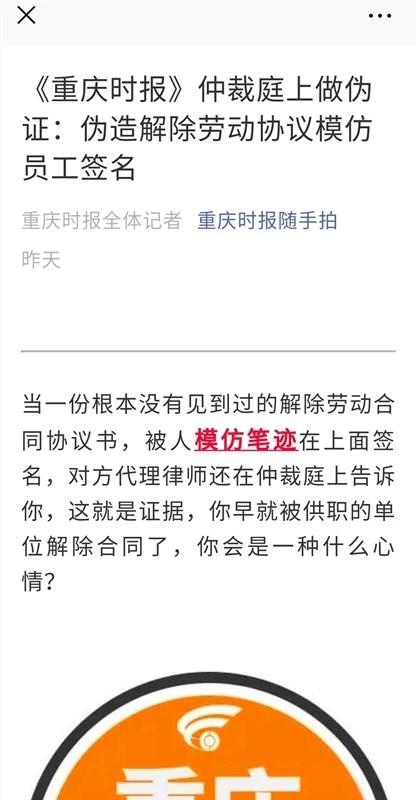

《重庆时报》仲裁庭上做伪证:伪造解除劳动协议模仿员工签名 。

你看,这也是时报的神奇之处。你以为在这落幕时分,留在舞台上的人们会来一番动情的告白,抒发各种美丽的伤感,然后互道珍重,各自散开,去寻找下一个舞台;

可他们却默默站成一排,突然亮出一幅白底黑字的标语,齐声喊:班主,还钱!

跟你手底下干了十几年,大大小小的堂会唱了四五千场,如今戏班子被隔壁抖音给灭了,你不得不关张、遣散,这大伙都能理解;

可是你不能不给遣散费啊。

就算不给,你也不能伪造大伙签名,硬说一年多前大伙就已经领了钱,画了押,有多远都已滚多远了啊。

如果真是这样的话,那为什么到今天大伙儿都还在台子上且演着呢?台柱子上还挂着戏班子的招牌呢?

你总不能说他们入戏太深,党性太强,不给钱也愿意为人民表演吧?

三

这种落幕法,真的很神奇。上面署名“重庆时报全体记者”里的很多老同事,都有这种感觉。

他们早就知道时报终有一天会死,却怎么也料不到会以这种某雷头方式去死;

他们早就知道即使坚守到最后一天、最后一个版面签发付印,讨要补偿也肯定不会很顺利;

却怎么也想不到东家——重庆时报社及其资方华商传媒集团——会拿出厚厚一摞他们签过字的解除劳动合同协议书,说他们早在2017年就已经拿了钱、走了路。

而这份并不存在于他们记忆中的协议书,以及那个并不出自于他们亲笔的签名,还被报社提交到了劳动争议仲裁庭,成了呈堂证供。

他们中的不少人,从2004年8月那个炎热夏天的歌乐山军训基地开始,就把自己的青春和命运交付给了重庆时报;

他们从一脸懵逼的大学生长成一身重负的中年人,最灿烂的人生都绽放在了重庆时报这个小圈子里,不知有汉,无论魏晋;

他们此生的平凡或荣耀,理想与信仰,都与重庆时报水乳交融,浑然一体。

他们本来真的想在2018年12月31号那天,来一篇温情的祭文,致我们终将逝去的青春。

可惜,一落笔就变成了檄文。

四

死,有很多种方式。

死在对手手上,那叫悲壮;死在时代手里,那叫悲伤;自己作死,那叫悲催;自己作死不算、临死前还要把残存队友一一搞死,那就叫悲愤。

重庆时报没有死在对手手上,非但没有,还在大约10年时间里,把对手搞得狼狈不堪;

它当然会死在时代手里,但这是大势所趋,无可避免,全世界现存的报纸都这样,早晚而已。只要自己不作死,2018年就多半不会是它的卒年。

可它偏偏就要自己作死,提前去领片场便当,殊不知片场里起码还有三五个群演比它更有资格;

它还偏偏要在临死前再搞自己人一下,亲痛仇快到令人发指。

五

这桩神奇的劳资纠纷案,只有两种可能:

第一,资方,也就是陕西华商传媒集团,确实不想给这帮遥远的老员工留下任何念想。放眼神州大地,纸媒的葬礼此起彼伏,满世界办报的华商自顾不暇,真有可能一点儿余粮也没了;

第二,华商确实把这笔遣散补偿款打到了重庆时报社账上,目前的说法从数百万到上千万不等,反正不是小数目。然后,钱没了。

至于被挪到哪儿了,谁挪的,想象空间很大。

重庆时报曾经的掌舵人,现在已经锒铛入狱。记得很久很久以前,在时报一度被竞争对手逼到绝境的时候,他曾不止一次说过这话:

船如果真要沉,最后下船的那个人是我。

如今船真的要沉了,坚守岗位的船员们才惊喜地发现,原来最后下船的不是船长,而是他们;

当他们准备弃船逃生的时候,别说救生筏,连救生圈都特么没人给留一个。

六

如果只是想帮曾经的老同事们喊一嗓子、以壮行色,那么这个帖子现在就可以收尾了。

然而写祭文,我是认真的。

如果不把这桩劳资纠纷案的原因和源头分析到位,我感觉对不起各位观众,也对不起我曾经如此看重的老东家,对不起它本该重于泰山,却终于一地鸡毛的死亡。

那么源头在哪里呢?

源头在2014年。因为在这一年,重庆时报干了一件大事:转型。

转什么型呢?做互联网金融。通俗点儿说,叫P2P。再通俗点儿说,放网贷。

七

其实源头还不在2014年。因为转型从2008年就开始了。

重庆时报创刊于2004年8月,华商集团累计投资1.8亿左右,在重庆惨烈的报业竞争环境里拼杀了4年多,到2008年才实现了扭亏,正是大干快上奔盈利的时候。

你不能不佩服重庆时报掌舵人的眼光。他在那时候就已经意识到媒体要往互联网转型。

恰好,杭州《都市快报》提供了一个学习的范本。这家报纸孵化出了一个本地生活类的网站,叫做“十九楼”。

那时候,没有微博,没有微信,没有公众号,没有APP,没有什么头部不头部,垄断不垄断。中国传统纸媒要转型,那是最好的时机。

于是重庆时报在2008年做了一个“橙网”,想复制十九楼的奇迹。

前后做了四五年,烧掉不止五六百万,橙网莫名其妙消失了,就像它莫名其妙的来。

而杭州十九楼,至今还活着呢。

八

从2008到2014,重庆时报的纸媒业务一路到达了巅峰——2014年营收3个多亿,利润差不多六七千万。

掌舵人多次说:我们是中国最后一张成功的省级都市报。

他是对的。不光指这句话,也包括他和全体员工为此做过的一切努力。他带着他们——当然也曾经包括我在内——创造了中国报业史上的一个神奇故事。

他的自信心因此到达了巅峰。

与此同时,他的危机感也日益加剧,总觉得报纸吃枣药丸,必须在它完掉以前,培育至少一个新的核心业务出来,牢牢攥在手里。

他还是对的。

于是分水岭出现了。从伟大到可笑,只有一步。从神奇到神经,差不多也是如此;

就像我们感叹拿破仑和希特勒为什么都喜欢在冬天进莫斯科而不是春天、要是春天的话他俩就成功了……

一样的道理——你的格局和眼光再正确,如果用愚蠢的方法去执行,结果一定是失败。

偏偏时报就采用了一种疯狂的试错方式,来执行正确的战略方向。

九

2008年以后的重庆时报,大概干过这么些与转型有关的事:

做橙网。结果你们都知道了。

做用户中心。这是一个始于2012年的新板块,融合了客服呼叫、品牌策划、活动执行、技术支持等部门,整合了大量线下服务供应商,在报纸上推出各种便民服务产品,例如洗空调、通下水道、家政服务什么的;

同时针对中老年和少儿群体,策划组织各种兴趣主题活动,逐渐形成忠实用户群体;

有了一老一小两大忠粉资源,就可以嫁接各种商业元素,从而打开两个几乎永不枯竭的市场。

这真是一个好点子。你看今天的大V大号们各种标题党各种煲鸡汤各种线下活动满场飞,辛苦得叫人心疼,不都是为了这样的愿景么?

记住那是2012年的上半年。这么前瞻、这么符合商业逻辑与互联网精神的好点子,重庆时报做了多久呢?

不到一年。

砍掉用户中心的理由很直接:养这么多人,快一年了都不赚钱,要你有什么用?

十

在砍掉用户中心前后,试错频率明显加快:

做物流配送。利用发行队伍“黄马甲”的资源,开始进攻水果生鲜行业,据说业务好的时候,报社底楼米满仓、果满筐,全员上阵发货,过得好充实。

然后大伙散了吧,水果不好玩。

做外卖。这又是一个超前的好点子。那会儿美团还很嫩,饿了么的创始人也还在玩票呢。报社餐厅的大厨们闲着也是闲着,报纸的版面空着也是空着,这不是现成的么。

于是送餐之旅悄悄地开始,眨眼又悄悄地结束。

做装修建材。699元/平米的整装价格,意不意外?惊不惊喜?鼎盛时期,据说时报的线下大平台里聚集了几十上百家装修企业,俨然复制了一个迷你版的红星美凯龙。

结果这么有前途的一份事业,还是没能做多久。

做旅行社。你看各大小区门外那些五六平米的小门脸房,隔三岔五推出针对夕阳红群体的各种超低价线路,就能脑补出时报旅游的商业模式了。

问题是你跟小门脸房们抢业务,能打得过人家不?

做社区便民超市。用版面去置换开发商的闲置小门面,卖报,卖日用品,收发快递,解决“最后一公里”。

想法很美好,开头还能争取到政府补贴。可是说到底,一群做报纸的人究竟会不会经营小超市?利润能否支撑巨大的投入?员工斗志拼不拼得过小区里那些真正靠个小店谋生的夫妻档?

最后还是一死而已。

十一

还有很多脑洞开得更大的新业务,没办法一一列举了。

据说登峰造极的2014、15年,就连采编部门也挂了新业务考核指标,要求发挥专长,去开辟新的经营增长点。

例如视觉美编部门,就利用画画和设计的专业优势,推出了一个在线帮人画美颜肖像画的业务,叫做“有个表情”,几十块钱画一个,不贵。

掌舵人鼓励甚至是催逼着部下前行、突围,只要能变现,无问西东。

在他的意识里,所谓转型,就是要把报纸的品牌、专业、资源一一拿出来跟市场对接,哪怕99个对不上也不怕,只要一个能成就行。

听起来,这是符合逻辑的。然而你不能细思,那样就会极恐:

为什么99个业务都搞砸了?因为里面没有一个是他和他的部下真正懂的。而前人早就用实践证明了一个真理——

人要创业,生行莫入,熟行莫出。

你偏不信,偏要去闯去试,全然忘记了时间。它像水一样流逝,带走了一个又一个生存的机会。

十二

就在掌舵人不顾一切试错的同时,他的朋友、重庆老乡,原上海《东方早报》老总邱兵,用一篇情怀喷射出了天际的《我心澎湃如昨》,拉开了从报纸向新闻客户端的转型序幕。

几年过去,澎湃新闻用专业的新闻态度和方法,获得了投资和江湖地位。转型成功的邱兵再次转型,做出了一个今天很多人都在看的“梨视频”。

邱兵还没有做梨视频的2014年,重庆时报掌舵人终于找到了他认为最好的一条转型之路。

我前面已经说过了,互联网金融,P2P,放网贷。

做这件事的逻辑是这样:

重庆时报十多年积累下来的最优质资产是什么呢?

毫无疑问,品牌,媒体公信力。

那做P2P最稀缺的资源是什么呢?

当然,公信力。

这就对了。用报纸品牌背书,就能比其他平台更容易获得社会投资。这么简单粗暴,那我们之前干那么多事、烧那么多钱,都是在干嘛呢?

十三

接下来发生的事,很多人都知道了。

重庆时报推出了一个叫做“爱达财富”的互金平台,承诺8-10%的年化收益,在它运营的3年多时间里,先后揽到了50多个亿的投资;

其中绝大部分都来自民间不特定对象群体。有攒了一辈子辛苦钱的老头老太太,有为孩子存了许多年学费的中年家庭;

有把双方家人亲友的钱全拿出来了的年轻夫妻,也有大批梦想着成为报社主人翁的内部员工。

爱达财富用时报的强大品牌,加上8-10个点这种既诱人又不太离谱的回报率,收钱收到手软;

而要兑现这么高的回报,它就必须用至少24%以上的高利息,不间断地把钱投出去,借出去。

那么投给谁,借给谁,他们的偿还能力和意愿,他们的征信记录,以及风险防范预案措施等等,就非常重要了。

直到2017年上半年,这个平台都还能正常运行,没有大问题。到下半年就不行了,放出去的钱越来越难收回来。

那为什么就收不回来了呢?

这个问题不难回答。因为今年的8-10月,重庆时报的掌舵人,重庆时报的副掌舵人,爱达财富的总经理,三个人都被批捕了。

十四

逮捕他们的理由,据说有两条:一是涉及3800多位投资者的7.33亿资金,被分散打到了全国各地多达19个自然人的账户上,其中最多的一个账户就接收了1个多亿;

然后就没有还款这一说了。

那么这些自然人账户与那三位之间的关系,就非常值得深究。这应该叫做涉嫌金融诈骗罪。

二是爱达财富公司账上的好几千万,也被打到了四五个公司账户上,而这几个公司,据说与那三位也有密切关联。这应该叫做涉嫌职务侵占罪。

三个老总被捕,重庆时报、爱达财富,以及所有关联公司的账户,全部被冻结。

我前边好像说过,2018年本来不应该是重庆时报的卒年?

对,是这样。如果爱达财富没有暴雷的话。

如果它没有暴雷,那该多好啊。因为在2017年末的报社内部会议上,掌舵人提出了一个过去传统报业想都不敢想的2018年目标:

实现营收破百亿。成为中国传统都市报转型为互联网金融企业的成功典范。

他将登上继《潇湘晨报》、《重庆时报》两大巅峰之后,人生中最高的一座山峰。

十五

到这里,我得把他的名字写出来了:柳祖源。

从个人情感来讲,我愿意相信他在P2P暴雷这件事上,没有诈骗的主观故意。因为这不符合他的调性。

然而我说了不算。他的清白,必须去接受法律的检验和裁决;他的担当,必须由那些被伤害的人们来评判。

我愿意在自己心里,储存这样一个形象:

一个新闻理想主义者。一个专业到令对手黯然失色的狠角色。他在重庆时报十多年新闻和经营实践中与专业相关的决策,几乎都是对的。

一个性格刚硬到冷酷的人。一个爱他的人爱到脑残、恨他的人恨到入骨的人。

一个倔强到以跟命运叫板为生的人。

如果没有前面发生的那些事,该有多好。那样我就看不到在他坚硬的眼神里,其实每天都在失掉初心。

十六

2008年一月初的某天夜里,天很冷。重庆南坪中富大厦6楼的编辑部里,灯火通明,记者编辑们在彻夜忙碌。

那是一个激情的场景,理想,追求,血性,拼劲,四处流淌。

楼下四小区的小酒馆里,友情在发酵,爱情在萌芽。除了工作,重庆时报还成了一群青年男女们美好的家,温暖而旖旎,孕育各种希望。

那天夜里,我和柳总坐在南坪转盘附近的一家茶楼里聊天。

他聊到了之前的两三年里,重庆时报不止一次被对手搞到命悬一线的经历;

其中最接近完蛋的一次,有下家开出百万年薪要他赶紧换船。但他说时报有两三千人,他要最后一个离船。

我好奇地问:您为什么还要勉强?

他抬头看着我,镜片后寒光闪闪,神态就像600年前出现在情郎与情敌结婚现场的敏敏特穆尔,正色道:

我偏要勉强。

十七

这是我迄今写得最长,最啰嗦的一个帖子。你们受累了。

最后分享一首歌,致那些曾经的同仁,致我的重庆时报;

致那些至今还挣扎在转型与存亡之路上的传统媒体朋友;

致我们如此努力、却终究在摧残与诱惑面前,难以安放的理想或初心。

当初的愿望实现了吗?

事到如今只好祭奠吗?

任岁月风干理想

再也找不回真的我

抬头仰望这漫天星河

那时候陪伴我的那颗

这里的故事,你是否还记得

(老男孩

筷子兄弟 - 父亲)

文/糠糠壳儿

图片来自网络

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/JbciqGMPtvxqmVTBJYHErA

精选留言:

颜琅 ~

除了报纸那一套,老柳并不懂太多的商业逻辑,他只是以为他懂而已。就拿爱达财富来说,合作的所有担保公司都是民营的(如何权威?)每一单业务,公开资料全都查的出疑问(如何风控?)当时已经暴雷问题又被迅速覆盖(2016年进金融办黑名单),还被南岸公安局查了关过门(谁去帮忙捞出来的?)2016年上半年我正在坐冷板凳,发挥了一下专业特长,把爱达财富的问题调查了一遍,劝了不少人退出爱达财富。恰好年中要降我的职并被羞辱了一下,忍毛线,本人又不是不能谋生,此时不走,还留着陪他过年吗?

雪琴 ~

2014年时报p2p开干,2015年7月我离开。从15年初我就惶惶不安,总感觉大厦将倾,原因无他,就是文中所说“为什么99个业务都搞砸了?因为里面没有一个是他和他的部下真正懂的。”而大家真正懂的新闻和内容,感觉已经被完全放弃。你能明显感觉到,周围的绝大多数同事,负面情绪都很高,真正做事的没多少,天天打鸡血的那些新业务,你却根本不知道也不懂他们到底要做什么。我想过时报终将有一天会倒下,但绝对没想过是以这种方式。这里作为我们大部分人人生中第一份工作,我们都在这里获得良多,有携手一生的爱人,也有相识相知的好友。所以自我离开,我不愿说老东家一句不好,近来很多负面也并不愿转载。因为那与我美好的记忆并不相符。但老东家,也再不是我们记忆中的那个东家了。感叹。

王奇 ~

几年前,我创建了一个重庆时报离职同事群——穿越时空。

虽然群里344号人像天女散花般分布在大江南北各行各业,大家谈得最多的是在南坪中富大厦那段或短或长的难忘岁月,都密切关注着重庆时报的各种转(zui)型(hou)尝(feng)试(狂)。大家都很牵挂TA。

这两天,陆陆续续有不少前同事进群,他们是在曾经的船长沉了后仍然坚守到最后的一批人,却没料想到还要因为几年前被冒名领走补偿金后,悲怆地与钟爱的重庆时报对簿公堂。

这样的结局几乎所有时报人都没有想到,的确太扎心了。

重庆时报即将在2018年12月31日退出历史舞台,前几天,大家还在群里呼吁让群主我来组织一次聚会。说实话,我都没有做肯定回复。年底事情多是一个很充分的理由,其实最担心的是,组织大家在一起,或痴或狂,抱头痛哭……然后在南坪六院对着马路对面的中富大厦深深鞠一躬,齐声大吼一声——感谢重庆时报,从此,不再相见!

郭泞菲 ~

他们中的不少人,从2004年8月那个炎热夏天的歌乐山军训基地开始,就把自己的青春和命运交付给了重庆时报;

他们从一脸懵逼的大学生长成一身重负的中年人,最灿烂的人生都绽放在了重庆时报这个小圈子里,不知有汉,无论魏晋;

他们此生的平凡或荣耀,理想与信仰,都与重庆时报水乳交融,浑然一体。

遥遥 ~

时报不仅仅是一家报纸,它是多少人青春的梦啊,想想那些被封杀突围的日子,没有被对手打败,却最终输给了自己。如今,伤的最重的,恰恰是对它最衷心的人。

唐微胖 ~

文章写的极好。仔细看完了,对时报没落的前因后果总算有个细致的了解。好多人在哀叹,但我觉得这就是市场法则对错误或者说愚蠢行为最好的回礼。糠糠壳儿,还记得08年我离开时报去成都商报,你在两路口奇香居喝茶挽留我的情形么?十年弹指,不生感慨。当时老柳骂我既要当婊子,又要立牌坊。说我是一个很现实的人,去了一个商业机构。现在回头看,时报在老柳经营下才变成了一个不折不扣的商业机构,而且做的很烂。没有对比就没有伤害,经历这十年,以前年轻时觉得老柳牛逼,现在觉得他其实他只是有个性而已,短板其实太多。

作者~

知我罪我,其惟春秋

薛颖 ~

看完竟以泪目…

这份存在了14年的报纸,改变了多少人的人生轨迹…

犹记得2004年那个夏天的尾巴,一群天津的同事,带着理想,带着倔强,来重庆驰援……然后,一些人就再也回不去家乡了……

简易 ~

那里,曾有着超前的办报理念;

那里,曾坚持向读者奉献最有价值的新闻与信息;

那里,曾获得过诸多的国内外大奖;

那里,曾是无数报纸争纷仿效的对象;

那里,曾有着为理想不分日夜奋力拼搏的团队;

那里,曾一次次被对手围剿而眉头不皱逆势突围;

那里,曾用专业的态度树起了媒体的公信大旗;

那里,曾奠定中国报业史上一个又一个神奇的丰碑;

然,

荣光即将逝去

辉煌已成历史

这是青春的留影

这是一个时代的结束

云游 ~

一字不落 看完

米土任运自成 ~

写得很好,有点难过,不过谁不是这样一边痛不欲生的泪流满面,一边来不及擦泪的往前拼命奔跑

波帆说车 ~

还记得那年为报社回款,我背着书包在4s店收别人的车款,硬生生报了14万现金到财务.....我的青春努力过,报社说转型的时候,我们当时还做了开车网,感叹决策效率过高,于是我自己出来转了。

晓燕 ~

庆幸的是,在改变之前离开。时报与船长,在我心里,依旧还是原来的样子。后来的部分,如戏。我默默地看,只有哀没有怨。也许这一切都是他的初心,在历史里留下一个惊叹的身影。英雄,还是枭雄,无所谓。成则为王,败,则为寇。他败,时报亡。

锄头雨 ~

感谢《重庆时报》曾经的陪伴,

锐意进取变成了躁动和冲动,

这,究竟是谁的错?

愿兄弟姐妹们安好,过了今天就是明天!

娜佳 ~

看到时报伪造解聘合同,我笑了。14年前,时报前身,也想不给分毫遣散费走人,还是员工齐心,争取到了合法权益。都是给读者维权的记者,最后一次维权竟然是为自己。天下xx一般x。

丁丁 ~

14年最宝贵的年华都留在了时报,为了最终这个结果吗?心寒,不忍,不甘……

大河奔流 ~

用法律的武器维权!!来自已停刊新疆都市报媒体人的声援!赔偿金是必须给的!

蒋小姐采蘼芜?? ~

美好的十年青春都留在了重庆时报,那几年每天下午五点开始到凌晨零点,中富大厦六楼是最热闹的,各个部门在玻璃房轮流开会,很多下属跟领导可以为工作争得面红耳赤甚至互相骂娘,但丢掉工作大家又是最好的朋友。我印象最深刻的是经常被罗总叫到他桌前一句句地教我改稿子,被骂过无数次我都没有气馁;我们每天都向竞争对手学习,同时也总结自己的不足,最后超越对手,那个时候的重庆时报是一个极具有学习氛围和人文关怀的上进组织,在那几年我也迅速成长。2014年的时报十周年庆,感觉就像濒临衰退的重庆时报的回光返照,惊艳四座,从此走上另一条路,从那以后再也回不去了……天下没有不散的宴席,祝愿大家一切安好!

^_^初见 ~

看哭了都我的青春。十二年。毕业、结婚、生孩子,从青春懵懂到中年妇女…哎,这个收场太难堪

华丽丽如偶 ~

第十三点那个爱达财富p2p,我同学前两年介绍我买过,我一直觉得一家状况不佳的报社搞金融不可靠,于是两个月后退出。现在同学损失了几十万元。

令箭荷花 ~

不愧是当过记者的,写得很好,很动情

秋千 ~

看完,早上干不下去活儿了。

辉姐(莉梅) ~

看得唏嘘不已,谢谢文笔极好的糠糠壳儿还原时报的真相。曾经差点成为时报员工一枚,差的临门一脚只因见了柳社长一面:当时被朋友推荐去家居行业,最后一关见他老人家,走进宽敞的办公室,我略略鞠躬,向他伸手,他坐在松软的沙发上没有起身,眼神疏离淡漠,没有一丝笑容,不痛不痒聊了几句,走出门下了决定,我和时报无缘。在我的人生观里,遵从上下级伦理关系,但不无法苟同做人没有最基本的尊重。还好,和时报擦肩而过。愿战斗在最后一线的新闻同仁们安好。

老赵的赵 ~

有时候我也在想,如果我现在还在报社,会是什么样的一个状态,什么样的一个心态,其他的不清楚

青色留底 ;

世间本就无常,何来初心。只因因果,入时报,以为志,实本就是寻一工作度日而以。如问口馋,喜美食,爱者多吃几顿,但现人家不开店了,你只是怀念一下而以,满街到处是饭店,是小吃。你说,你的初心是小店或是你好吃的嘴???其实是初心本就是一路行走,且行且珍惜而以。路过错过都是缘,无需去记或者是为祭什么!

北斗星地产机构 ~

《时报》在重庆被其它报媒围剿,拼杀突围的情形,和当年顺驰地产在中国地产被大佬级地产商围剿突围的情形十分相似,也许老柳和老孙的性格也有类似的地方;后面顺驰改变为融创,而孙入股乐视也有点和老柳的各种转型试错类似。

陈阳 ~

在时报转型项目“实况新闻”期间短暂在时报待过,非常荣幸能和时报这群有趣有灵魂的同事为伍。至今也以曾为时报人而自居,看见前辈细数时报过往,览此篇,情不自禁,令人唏嘘。预期感慨时代的不可逆转,也感慨大伙戮力同心却败于选错了方向。楼上有位同事感慨很认同:都是给读者维权的记者,最后一次维权竟然是为自己。虽然作为实况这边的编辑,也深深感慨,一些的不专业的领导,瞎j8指挥

张维 ~

青春,初心,可贵。可赞。亚克西。

立场不同,站的角度不同,看这事儿就不同。

04年重庆时报杀入重庆。逮住我们学校一个小小的劳资纠纷。连天小半版,要作死的感觉,就像他们那一段在重庆所有的高速路上程序所打的广告,两个年轻人,一副狰狞的面孔:“我要给你好看。” ;现而今,自己给自己好看。