附录一文:

当年刘郎今安在?

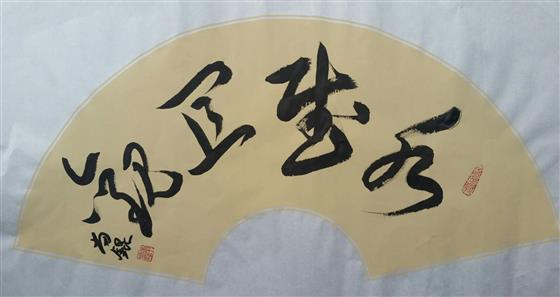

读刘禹锡,不能不读《陋室铭》,他的“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”的儒雅;他的“苔痕上阶绿,草色入帘青”的恬静;他的“谈笑有鸿儒,往来无白丁。”的乐观;他的“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”的惬意;他的”南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?”的自信。

他被誉为洛阳才子,他写诗歌的时候,像滔滔江水下笔如流,行云流水,留下了许多脍炙人口的诗歌名作,如《竹枝词》《杨柳枝词》《乌衣巷》《秋词》等,读来不能不为之倾倒,沉醉,击掌,赞叹!

《陋室铭》表达了作者不与世俗同流合污,洁身自好、不慕名利的生活态度。表达了作者高洁傲岸的节操,流露出作者安贫乐道的隐逸情趣。以山水起兴,水可以不在深,只要有了仙龙就可以出名,那么居处虽然简陋,却因主人的有“德”而“馨”,而声名远播,山水的平凡因仙龙而生灵秀,那么陋室当然也可借道德品质高尚之士播洒芬芳。此种借力打力之技,实为绝妙,也可谓作者匠心独具。特别是以仙龙点睛山水,构思奇妙。“斯是陋室,唯吾德馨”,由山水仙龙入题,作者笔锋一转,直接切入了主题,看引论铺下了基础。也点出了陋室不陋的原因,其原因是德馨二字。

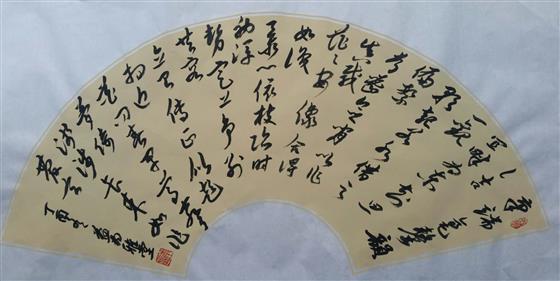

乌衣巷

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

这是一首怀古诗,是诗人站在朱雀桥上,凭吊东晋南京秦淮河上朱雀桥和南岸的乌衣巷的繁华鼎盛,但是转眼之间,现在的朱雀桥荒草丛生,各种荒凉数也数不清楚,并且感古伤今。这首诗其实一方面表现了今昔的沧桑巨变,另一方面更多的是隐含着对豪门王族的嘲讽与警告。全诗对仗工整,善于运用对比、反衬、以小写大的手法,虽然是简单的一首诗,但是却蕴含着大大的智慧。

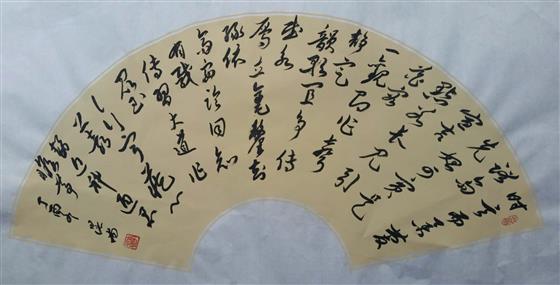

西塞山怀古

王濬楼船下益州,金陵王气黯然收。

千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。

人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。

今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋。

这首诗是刘禹锡在做夔州刺史前往和州做刺史,路径西塞山,看到了西塞山的景象,并且借景抒情,一方面感伤古代的凄凉,另一方面特意记下此事,表达自己的一些情感。刘禹锡主要通过这首诗讲述了在金陵城建立都城的几个年代的兴盛衰败,不仅希望有人能够有所关注,更希望相关人员能够吸取以往的经验教训。借古讽今,语言繁略得当,直白精简,表达了刘禹锡自己对国家的忠心。

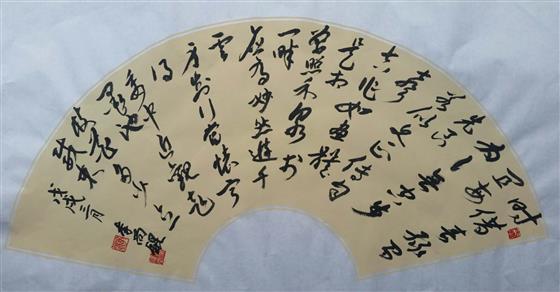

郊区玄都观里有个老道会种桃花,偌大庭院尽是桃花,很是壮观。于是刘禹锡看了如此壮丽的桃花,就写了《游玄都观》。

紫陌红尘拂面来,无人不道看花回。玄都观里桃千树,尽是刘郎去后栽。

刘禹锡的诗本来就有名,这下很快就流传开了。结果就有人向皇上进谗言,说这明是写桃花,其实是讽刺新提拔的权贵的。皇上不高兴了,就把刘禹锡发到外地去了。

十年后刘禹锡又被调回京城,恰好是春天,于是想起玄都观的桃花。

结果一看,很失望,种花的道士已经去世,庭院破败不堪,再也没有往日的繁盛了。刘禹锡又写了一首《游玄都观》。

百亩庭中尽是苔,桃花净尽菜花开。种花道士归何处?前度刘郎今又来。

这首诗传到皇帝耳朵里,又觉得刘禹锡在发牢骚,就又把他发到外地去了。

由于屡受贬谪,刘禹锡的身心受到严重的摧残和打击,但他的刚毅,他的豪猛,他的孤傲,他的高洁,他的诗文是一曲生命不屈的赞歌,是强者的心声。

时光已经过去了千年,许多往事已经随着时代的河流流逝,而当年的刘郎至今留在人们的记忆里,人们吟诵着刘郎的诗文,感受着刘郎的情怀,为刘郎那诗文点赞鼓掌!

当年刘郎今安在?