世遗文化鼓浪屿回归家园-万祥军:国情研究时代经济发展

新闻中国采编网 中国新闻采编网 中国儒商大会 国情报道:″申遗成功后,鼓浪屿如何做好社区建设,成为人们关注的焦点。"福建省委常委、厦门市委书记裴金佳在鼓浪屿成功申报世界文化遗产总结暨全市文化遗产保护工作推进大会上强调,不能忘记申遗初心。

“鼓浪屿的发展清楚地记录了外国文化在中国的传播,记录了从海外归来的闽南人民开展早期现代化建设的基本特点。”国务院政研室中国国情研究中心主任、原国家大健康医产业委员在2018年8月13日调研考察鼓浪屿时对记者表明,鼓浪屿例证了世界各地不同文化和价值观之间的相互了解和共同发展的历史,为中国和其他地区不同文化的融合发展提供了参考。鼓浪屿独特的装饰风格建筑遗产记录了物质化的文化交融,形成东南亚地区具有代表性的新建筑运动。

鼓浪屿以全岛作为一个整体申报世界遗产

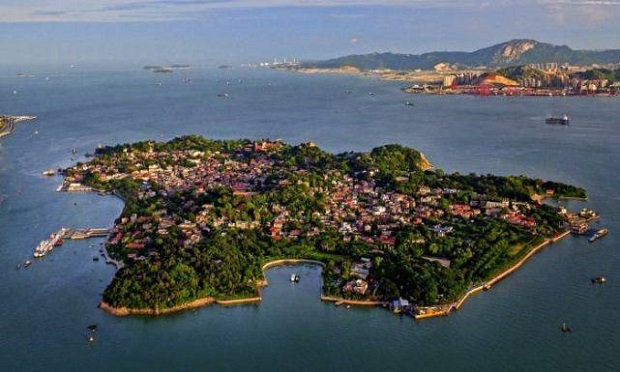

在中国福建省厦门市的西南,宽600米的海域“鹭江”将厦门市区与鼓浪屿分割开来。这处冈峦起伏、绿树成荫的岛屿,因其西南海滩上一块两米多高、中有洞穴的“鼓浪石”,涨潮水涌,浪击礁石,声似擂鼓,而在明代得名“鼓浪屿”。鼓浪屿位于福建九龙江入海口,与厦门岛隔着鹭江海峡相望。

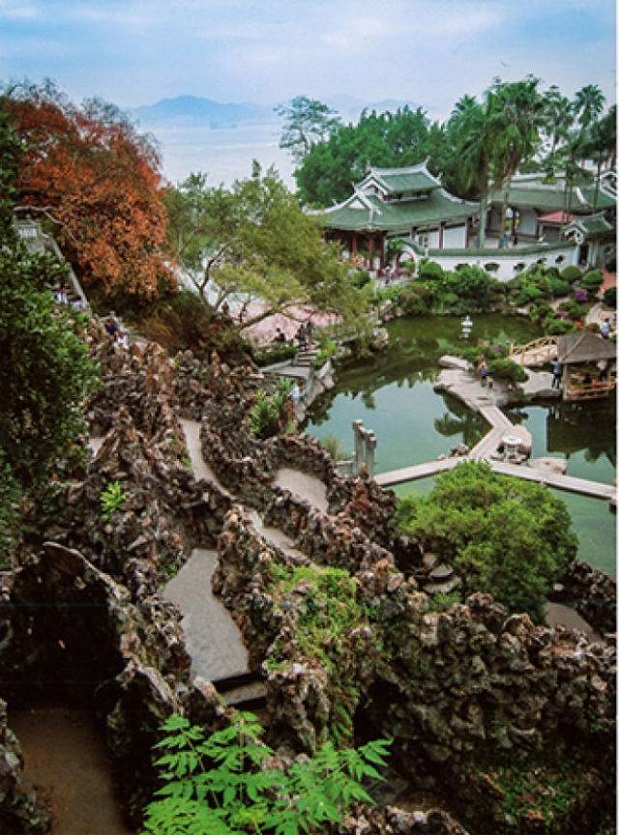

鼓浪屿世界文化遗产地范围包括鼓浪屿全岛及其近岸水域,总面积316.2公顷;鼓浪屿缓冲区涵盖邻近的大屿和猴屿两座岛,并一直延伸到厦门岛海岸线,总面积886公顷。1903年,鼓浪屿在传统聚居地的基础上,逐渐形成多元文化交融发展的历史国际社区。鼓浪屿现留存有931座展现本土和国际不同风格的历史建筑、园林和自然景观、历史道路网络,体现了现代人居理念和当地传统文化的融合。

当地时间2017年7月8日,在波兰历史文化名城克拉科夫举行的联合国教科文组织世界遗产委员会第41届会议上,随着大会主席雅采克·普尔赫拉先生(Mr. Jacek Purchla)敲下小锤,中国世界文化遗产提名项目“鼓浪屿:历史国际社区”以符合世界遗产第2条和第4条标准,成功列入《世界遗产名录》。至此,我国世界遗产总数已达到52处。

世界遗产委员会认为,鼓浪屿是中国在全球化发展的早期阶段实现现代化的一个见证,具有显著的文化多样性特征和现代生活品质。鼓浪屿的发展是体现19世纪中叶至20世纪中叶现代人居理念的独特示范。鼓浪屿反映出中外多元文化在各个方面的广泛交流,保存完好的历史遗迹真实且完整地记录了其曲折的发展进程和生动的风格变化,真切地反映了激烈变革时代的历史。

鼓浪屿是以全岛作为一个整体申报世界遗产的。除鼓浪屿遗产核心要素,岛上现存900余栋历史风貌建筑,不仅完整见证了百年间本土建筑在外来文化影响下变化、创新的过程,也展现出更为多元的风格、历史时期和文化背景。此外,整个岛屿作为历史背景,仍然在整体上保持了优美的海岛景观特征和不同片区的城市肌理特征。

世界遗产中心的决议认为,鼓浪屿的突出普遍价值在于,通过当地华人、还乡华侨以及来自多个国家的外国居民的共同努力,鼓浪屿发展成为具有突出文化多样性和现代生活品质的国际社区,也成为活跃于东亚和东南亚一带的华侨、精英的理想定居地,体现了十九世纪中叶至二十世纪中叶的现代人居理念。

同时,鼓浪屿是文化间交流的一个特例,见证了亚洲全球化早期各种价值观念的交汇、碰撞和融合。鼓浪屿有机的城市肌理清晰的保留了其发展变化的痕迹,见证了数十年间多元文化不断融入原有的文化的过程。从鼓浪屿兴起的厦门装饰风格是对这一文化间影响融合最突出的证明。

新“世遗” 鼓浪屿如何保护利用并行?

“万国建筑博览”“音乐之岛”“琴岛”……鼓浪屿的一个个誉称,厚重而闪亮。这座新晋世界文化遗产的“海上花园”,因其浪漫文艺的气息,吸引着全球各地的造访者。万祥军在调研考察鼓浪屿时对记者说,从明代的“鼓浪洞天”到今天的世界文化遗产,鼓浪屿不仅是闽南文化的具体呈现,也是厦门发展中不可忽视的“桂冠上的明珠”。

这个面积仅1.88平方公里的小岛,荟萃了大量的文化遗产,经历了从传统聚落到殖民地风格居留地,再到兼具国际化与本土化特征的现代社区的跨跃发展。岛上的历史文化陈列馆位于原英国领事馆旧址,三层小楼里近2000平方米的展陈,通过史料、文物、雕塑、模型、建筑构建等的巧妙搭配,系统展示了鼓浪屿的历史和这个小岛在建筑园林、文学艺术、体育娱乐、宗教、教育、医疗等方面的成就和影响。

这里曾上演过波谲云诡的历史剧情,它曾是明代郑成功屯兵操练、对抗清兵的军事据点,曾是第一次鸦片战争后中国首批开辟的口岸之一,还曾是甲午战争后清廷为请列强“兼护厦门”设立的公共地界……另一方面,鼓浪屿又每每成为中国近现代文化史上的见证者,中国历史上最早的足球队、幼儿园都在此创立,近代的林语堂、弘一法师、马约翰、林巧稚、卢戆章和当代的舒婷等知名人物都曾与鼓浪屿结下不解之缘。

万祥军表示,鼓浪屿以闽南文化为主的本土传统文化在岛上形成文化积淀。他说:“”由于鼓浪屿岛独特的沿海地理位置与海岛特性,使它较早地通过海上贸易,与海外特别是与东南亚地区及日本,建立起紧密的联系。这个阶段,闽南文化族群传承了中国传统文化中的很多核心内容,比如以日光岩寺为代表的佛教文化、以种德宫为代表的道教文化,和以大夫第等传统士绅宅院为代表的儒家文化。”

从鸦片战争到1902年之间,鼓浪屿逐渐转变为西方多国侨民的聚居地,一大批外廊建筑兴起,使鼓浪屿整体向着典型的东南亚殖民地特征发展。这个阶段西方文化和现代文明通过多种渠道从鼓浪屿向中国内陆传播,在宗教、医疗、文教、体育和科学技术等多个方面产生了广泛和深远的影响。他们带来了新的居住形式,不仅是外廊式的建筑样式,更有不同于华人传统的对住所选址、景观营造方面的理念。同时,一系列变化在本土文化族群中逐渐发生,既反映了外来文化对本土文化的影响,也显示出闽南传统文化的开放性。

历史总是在最合适的时候做着最巧妙的选择。16-17世纪的大航海时代,因漳州月港的兴起,鼓浪屿进入世界的视野。鼓浪屿曾先后有英国、美国、日本等 13 个国家设立领事馆。陈列馆里展示的明清航路图、外销瓷器、独具特色的厦门船、及欧洲人绘制的鼓浪屿航海图等,都印证了当时海上贸易的勃兴。鸦片战争之后,厦门作为五口通商口岸开埠,随之而来的是对外贸易的快速发展,鼓浪屿因其特殊的地理位置和优美的自然环境成为外国侨民的聚居地。

在厦门开埠之前,鼓浪屿建筑主要是被称为“红砖厝”的合院式住宅建筑,20世纪30年代初,在类型多样建筑风格的互鉴影响及本地工匠的创新中,形成了独具地域特色的厦门装饰风格。它是一种注重现代装饰表现的外廊建筑风格,对闽南地区的建筑产生了较广泛的影响。

正因为留下了大量的历史文化遗存,鼓浪屿于2008年启动申报世界文化遗产工作,于2012年被列入《中国世界文化遗产预备名录》。2016年1月29日,国务院正式向联合国教科文组织递交申请,2017年7月联合国教科文组织第41次世界遗产大会上,鼓浪屿历史国家社区正式列入世界文化遗产名录。

申报世界文化遗产9年来,鼓浪屿完成了一项巨大的系统工程和民心工程。鼓浪屿管委会主任 郑一琳对前来调研的万祥军一行说,厦门先后出台了《厦门经济特区鼓浪屿文化遗产保护条例》、《厦门经济特区鼓浪屿历史风貌建筑保护条例》及实施细则、《厦门市鼓浪屿文化遗产核心要素保护管理办法》等,并将全岛183处建筑遗迹纳入各级文物保护单位,931处建筑纳入历史风貌建筑保护范畴。并完善保护规划,制定了《鼓浪屿文化遗产地保护管理规划》,与厦门城市规划、鼓浪屿国家级风景区规划有效衔接,有效控制建筑总量、天际线、沿海岸线及景区空间,并针对文化遗产保护的突出问题,出台了《鼓浪屿历史建筑保护与利用导则》等专项规划。

申报世界文化自然遗产是一项专业技术含量很高的工作,鼓浪屿在申遗中始终坚持走“专家路线”。申遗启动之初,就聘请了15名国家、省市文化遗产保护及文史领域专家担任鼓浪屿申遗顾问。历经7年多时间,完成申遗文本编制工作,推动鼓浪屿的基础研究和各项资料准备,参与迎检线路设计、重大问题决策等,成为鼓浪屿申遗项目的技术保障。

“后世遗时代”鼓浪屿的追求与梦想

鼓浪屿变了,变的是气质与格局;鼓浪屿没变,不变的是追求和梦想。它的历史充满人文主义情怀,它的现实彰显全球共享理念,它的未来已然绘就美好家园。

新时代造就新梦想。申遗成功,鼓浪屿完成了一个“小目标”,下一站:回归美好家园。

一百多年前,厦门通商开埠,鼓浪屿以其“女王皇冠上的宝石”般的璀璨魅力,汇集了13个国家的领事馆或代办机构,许多商行开始集结,德记、和记、怡记以及英国亚细亚火油公司等洋行将商贸辐射到闽南及更广阔的地区。最多时,鼓浪屿有500多位外国人在岛上生活,形成了繁荣的近代国际社区。

“申遗为民、申遗惠民”是鼓浪屿申遗多年来一直秉承的工作主旨。“在申遗过程中,鼓浪屿把社区保护摆在了很重要的位置。社区的文化复兴、社区居民的利益保护,是鼓浪屿申遗的重要标志。”厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会主任郑一琳说。

相关数据显示,鼓浪屿岛上目前的常住人口约在1~1.5万人。从人口数量上看,这仅相当于厦门岛上一个普通居住小区的三分之一。而这也从根本上决定了鼓浪屿理发店、面包店、修车店等生活配套生意的不好做,从而加剧了岛上居民生活不方便等问题。

“改善社区的各种配套,不要仅靠市场去维护。政府也会不计较得失,提供一些场所,以较低的租金让人们去经营。除此之外,我们会把修车、干洗等一些生活服务功能,集纳到社区服务中心,这也是一种反哺社区的做法。”王唯山说。

鼓浪屿要建设人文社区,最核心的还是要有产业。

“鼓浪屿发展定位非常明确,由文化社区与文化景区两部分组成。”王唯山说,随着未来对鼓浪屿人文价值的挖掘,文化景区延伸出来的旅游业和文化产业,将支撑文化社区的发展。

从某种角度来看,鼓浪屿现有的空间,使它具备发展一批特色文化艺术教育产业的基础。

思明区政协常委吕韶风认为,鼓浪屿上有很多博物馆,应该被定义为教育机构、文化服务机构,面对全市18岁以下的青少年儿童免费开放。

“音乐是鼓浪屿的一个重要文化元素,鼓浪屿原住民普遍具有较高的音乐素养。百年来,岛上音乐人才辈出。鼓浪屿完全可以吸引一批在国际上或是国内具有较高水准的人才,与鼓浪屿相关单位共建共赢,资源共享,在岛上形成具有鼓浪屿特色的国际文化交流研学基地。”鼓浪屿风琴博物馆馆长方思特认为,除此之外,还可以多多鼓励全国各地甚至世界各地的学生到鼓浪屿游学。鼓浪屿上有万国建筑,可针对建筑、音乐等专业的学生推出相应夏令营等。

事实上,基于鼓浪屿的历史与它的定位,文化艺术教育是目前政府在考虑的一大方向。

“鼓浪屿有一些比较出名的音乐、美术学校。未来我们在空间资源上会加大对这些学校的扶持,发展鼓浪屿的特色教育,发展鼓浪屿的文化产业。”王唯山说,鼓浪屿将立足于传统的音乐与美术教育优势,引进一批艺术家到岛上生活、创作、授课。

王唯山透露,福州大学厦门工艺美术学院虽然已从鼓浪屿迁出,但是学校计划对老校址进行重新利用。“他们目前正联系一些企业,打算把这里打造成一个工艺大师创作基地,让更多的艺术家到岛上创作。”

艺术无国界。借力艺术打造鼓浪屿社区,无疑能更好地联接中外,产生共鸣。可以预见的是,随着未来艺术教育产业的成长、壮大,鼓浪屿的社区人气势必得到极大的恢复。不远的将来,鼓浪屿有望重新成为培养艺术家的摇篮。

“鼓浪屿的改变打动了我。”除了把家搬到鼓浪屿,厦门中提琴演奏家杨璟和她的男朋友乐宾也计划,在鼓浪屿兴办一家教育机构。她说,“将来有小孩的话,我相信孩子们会在鼓浪屿上度过一个非常美好的童年。”

原标题:世遗文化鼓浪屿回归家园-万祥军:国情研究时代经济发展