警惕收缩城市逆势扩张

文|陈柳钦

环境、社会、人口等全球问题最终都可归类于城市问题,收缩与扩张作为城市重构过程中的极化现象,正在影响未来社会的城市结构,而隐藏在城市极度扩张背后的一种特殊的城市形态—“收缩城市”正日益引起大众的关注。

“收缩城市”指的是城市人口、社会经济发展遇到问题,失去增长动能的综合表象。“收缩城市”是城市发展过程中出现的一个特殊阶段和形态,它是与城市增长、平稳发展和复兴相连的一个发展阶段。“收缩城市”可以说是一个新概念,却并不是一种新现象。事实上,上世纪80年代,很多发达国家就出现了这一现象。美国的东北部——五大湖一带聚集着底特律、扬斯敦、匹兹堡等以钢铁制造业为主的城市,这些城市在上世纪中叶前高速发展,工业化程度极高。但当美国完成以第三产业为主导的经济转型后,这些城市的工厂纷纷关门。闲置的机器上逐渐生出了铁锈,所以这一地区就被成为“铁锈地带”。“铁锈地带”的城市收缩比中国城市收缩的程度要高得多。

“收缩”和“扩张”,这本是一对悖论。但如果城市人口不增反降,而规划和建设用地却不断扩张,结果又会怎样?人口流失的“收缩城市”与其空间扩张的悖论,由此诞生。“收缩城市”,这个日益被业界、学界接受的事实,正在加速掀开中国快速城镇化进程的另一面。中国的城镇化进程为世界所瞩目。城市扩张有时,收缩亦有时。目前它已经来到了一个转折点。与美国、德国等国家相似,随着产业更迭、大城市集聚作用凸显,中国一度经历辉煌的城市也开始面对收缩的局面,而与人口减少和经济衰落相伴的,则是基础设施的荒弃、人口的老龄化,以及卖地造新城的冲动。国际上对“收缩城市”的认同标准是:人口规模超过1万人,连续两年人口流失,并且正在经历以某种结构性危机为特征的经济转型。在联合国有关收缩城市的研究报告中,60%的收缩城市在发展中国家,大部分位于中国和印度,中国有50个收缩城市,这些城市集中分布在东北地区、长三角地区和珠三角地区,绝大多数为地级市和县级市,属于资源型或产业结构单一型城市。当然,在中国,“收缩城市”的概念所指的并非美国式的“郊区化”,其体现形式为:赢家城市和输家城市的差异拉得更大,输家城市的数量也相对更多。中国处于快速城镇化进程之中,在一些城市的成长背后,另一些城市则显露出相反的趋势。虽然中国有“限制大城市人口,重点发展中小城市”这样的政策,但城市优劣之差仍在扩大,其集中体现在人力资源方面。相比之下,中国城市还在继续城镇化,并没有完成工业化。因此,我们可以看到中国的很多城市边缘发展停滞,但市中心还在建设,企图吸引更多人。

中国人已经被这三四十年的城市发育期的活力宠坏了,尤其是当了地方一把手的领导们,总想着明天的城市会更加美好。但是,城市的历史并不总是被增长所主宰。在人口峰值过去后人口收缩将是部分城市面临的一个不可避免的趋势。因为,城市是一个人工的生命体。城市有孕育期,有诞生期,有少儿期,有发育期,有青壮期,当然,城市也有她的衰落和萎缩期。可是,中国“收缩城市”的复杂性不同于美国、德国等国家所表现的人口规模持续减少和空间扩张相对停滞的基本特征,我们很多城市较为普遍地呈现出人口流失与空间扩张并存的悖论现象。在这些“收缩城市”中,地方人口的减少并未遏制城镇建设用地的进一步增加,反而从根本上加剧了土地资源浪费、生态环境恶化等问题,这成为快速城镇化进程中亟待克服的痼疾。

随着很多城市因为过去的过度发展、粗放发展显现出问题,人们关注的话题,不再是扩张,而是转型、品质提升。城市收缩并不都是坏事,城市收缩不足惧,但要警惕行政逆势扩张,要警惕那些为了抵抗收缩而产生的各种资源浪费。这就像人必然有一天进入衰老期的事实一样,城市进入衰落期的事实本身不可怕,比人衰老不可怕,可怕的是人对衰老的无知,尤其可怕的是:拒绝承认衰老的事实,拒绝学习衰老的知识,拒绝接受应对衰老的健康建议。欧美发达国家的经验表明,既然收缩是不可避免的,收缩未必意味着彻底的衰退。想通了收缩不等于萎缩,收缩也可以是城市内部再平衡的一部分,是一种辩证的思维方式,提醒我们对城市下一步发展有更多未雨绸缪、做更充分的准备。而不是心生抵触,拒绝接受“做加法”以外,还有“做减法以致动态平衡”这样一种城市发展的思维方式。

“收缩”和“扩张”,同时也是市场经济下的常态。因为劳动力可以自由流动,所以流出地的人口就会减少,而流入地的人口就会增加。随着技术进步等因素,以前不适合居住和生活的城市,现在成了宜居之地。相反,以前看起来条件不错的城市,现在则是没落了。同时,这也不只是在城市化过程才会出现的现象,即便城市化完成,不同城市之间还会出现此起彼伏的现象。既然收缩和扩张都是常态,那么对于相关的城市而言,最好是顺势而为,而不是要逆势扩张。那么,城市的转型之路该怎么走,如何实现可持续发展?我们目前急需做的就是:结合多源数据和多种技术手段加强对不同类型、不同规模、不同尺度的城市和区域收缩的全面深入研究;鉴别我国城市所处的不同的收缩类型、城市收缩的空间和时间尺度及其影响;科学合理地采取抵制或是接受收缩性措施,理性地具体分析城市是否可以避免人口收缩,从观念上转变,勇敢地面对城市收缩这一问题;积极地应对城市收缩的过程,采取科学的应对途径避免经济、人口、资金管理等许多问题的链式反应;积极探讨新的城镇增长模式,以控制增量、盘活存量作为城市空间发展的主要形式,促进城市可持续发展;采取精明收缩的城市规划策略和政策措施,将被动衰退转变为主动收缩,更关注提高居民的生活品质和城市的空间品质,使城市成为我们身边最真实最自然的存在;等等。

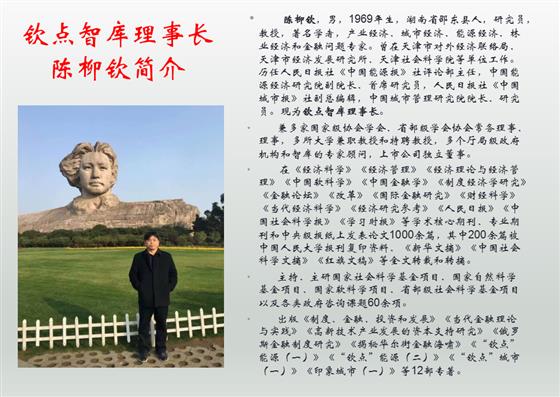

(作者系钦点智库创始人、理事长)