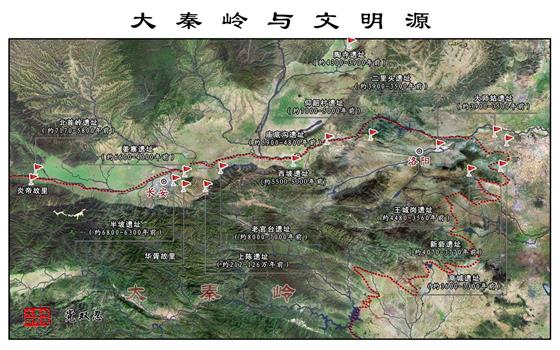

北秦岭,淮河流域的秦岭,洛河流域的秦岭,渭河流域的秦岭,从中原屋脊嵩山一直到渭河源头鸟鼠山,东西绵延逶迤两千里。

在中国地理版图上,北秦岭的面积不足全国的百分之一。然而,在这里,人们可以滔滔不绝,向世界倾述一半的中国故事。长久以来,在我的心里,大秦岭是中国地理版图的一部分,但不是普通的一部分,而是横亘于中国心脏地带的中央山脉,是经天纬地、恒久巍峨的中华芯脉;北秦岭是大秦岭的一部分,但也不是普通的一部分,而是无比尊贵的一部分,是中华民族神圣的地理标识、生态家园和精神殿堂。

在这个神圣的殿堂里,收藏着山之精华,水之魂魄,林之瑰宝,文之根脉。在这个神圣的殿堂里,聚集着黄河流域乃至整个中国北方,最为巍峨壮美的山峦,最为清澈甘甜的水源,最为葱笼苍翠的森林,最为多姿多彩的生态画卷,以及最为绵延流长的中华文脉。在这个神圣的殿堂里,高耸着秦岭主峰、姜望封神的太白山,重峦俯渭、物华天宝的太乙终南,经久传唱华夏典故的骏秀骊山,奇险震撼、华名天下的西岳华山,中原灯塔、东方王冠的中岳嵩山。

两百万年以前,上陈人就出现在这个神圣的殿堂里。在骊山与终南山夹角,古滋水(今灞河)上游河畔,上陈人开始学习打磨石器,并用打磨过的石器,艰难而勇敢的追求新生活。一百万年以前,在滋水岸边略微宽敞开阔的地带,栖息生活着公王岭直立人,他们学习用火技术,学习与剑齿虎、剑齿象、大角鹿、大熊猫共处一个栖息地的本领。已有的科学发现表明,这里是欧亚大陆最早的人类栖息地,是世界东方古老的中华伊甸园。

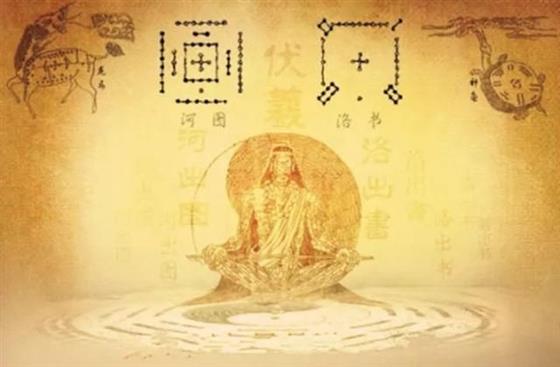

在中华伊甸园,华胥氏采摘花果,用心经营着华胥之国。华胥氏诞下伏羲、女娲,兄妹二人成婚,繁衍出自强不息的华夏民族。由此,华胥之国成为华夏母国,华胥氏成为华夏圣母。由华夏母国往西,逆流而上,在渭河上游的古成纪(今天水),被称为“羲皇故里”。由华夏母国往东,顺流而下,“河出图,洛出书,圣人则之。”据传,伏羲八卦,即源自于“河图”、“洛书”。“无端凿破乾坤秘,始自羲皇一画时。”中华文明由此发端,继往开来,奔腾不息。

相传,无比尊贵的炎黄二帝,皆是伏羲、女娲的直系子孙。《国语·晋语》载“炎帝以姜水成。”关中西府,秦岭北麓,常羊山下,姜水入渭处,乃是“炎帝故里”。神农氏以此地为根基,修火之利,教民稼耕,遍尝百草,始作衣裳,光耀四方。《史记索隐》载“黄帝都轩辕之丘。”古籍资料记载,“轩辕丘”在“中土”,并指向了秦岭伸进中原的嵩山之地,今日之新郑新密一带。秦岭华山一脉,在伸进河南灵宝后,称之为小秦岭。小秦岭的北麓,有一处神圣的遗址,即是“黄帝铸鼎塬”。“黄帝修真万国朝,鼎成龙驾上丹霄。”在中华文明探源工程六大遗址中,黄帝铸鼎塬聚落遗址群排在首位。

仰韶文化的光华,由北秦岭圣殿喷薄而出。先秦文献记载的中华民族创世纪的传说,多是公元前5000年至公元前3000年的2000年间,且在地理空间上集中于北秦岭圣殿。仰韶遗址坐落于渑池县仰韶乡仰韶村,这里是崤山与邙山西南麓过渡地带。在仰韶遗址的北面,有一山峰曰韶山。仰韶,即是仰望韶山的意思。华山山脉是秦岭主脉终南山向东北伸出一巨大支脉,由草链岭-少华山-太华山-小秦岭-崤山-邙山组成。华山山脉是渭河、洛水、黄河的分水岭,也是北秦岭的地理几何中心。全国仰韶文化遗址超过5000处,华山山脉是仰韶文化遗址的分布中心。华山,华胥、华夏、中华,一脉相承,一以贯之。

“中华文明探源工程”向世界展现了“早期中国”的社会图景。已经发布的研究成果表明,在距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域,率先出现了“文明起源”的迹象。距今5300年以来,神州大地普遍进入了“文明阶段”,好像是“满天的繁星”。距今3800年前后,北秦岭一带如同一轮红日,喷薄而出,表现出“成熟的文明形态”。由此,北秦岭在中华文明进程中,开始发挥引领者作用。

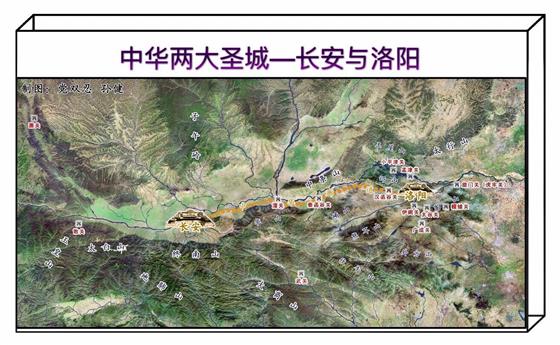

早在2000多年前,司马迁曾指出:“昔三代之居,皆在河洛之间。”夏商周断代工程公布的《夏商周年表》表明,夏朝开始于公元前2070年,至今4000余年;夏与商的分界是公元前1600年,至今3600余年;商与周的分界是“武王伐纣”之年,即公元前1046年,至今3000余年。在中华文明历史进程中,周秦汉唐,熠熠生辉。在伏羲“先天八卦”基础上,文王创制“后天八卦”,由此,“易”成为中华文明的总根脉。“华夏”一词,源自周代,也是“中华”一词的源头,由此我们感受自尊,打心眼里喜欢被称为华族、华人、华文。赳赳老秦,千古一帝,兼并六国,一统华夏,以至后世“百代皆行秦王政”。大秦帝国的威名远播,今日之china一词,源自于“秦”的读音。大汉帝国四百年,与罗马帝国相同时代。大汉帝国的靠山是大秦岭,罗马帝国的靠山是阿尔卑斯。在大汉与罗马,长安(洛阳)与罗马,大秦岭与阿尔卑斯之间,绘制出“一拱丝路的彩虹”。为此,我们倍感自豪,至今自称是“汉”,汉族,汉语,汉字,汉学,汉文化。大唐盛世,称雄世界,以至有“唐人”,“唐人街”。周秦汉唐,皆以北秦岭帝都。也就是说,在唐亡以前,中华民族以北秦岭为中心。因此,也可称之为“北秦岭时代”。假如历代帝王将他们的王冠或者是皇冠挂在山上,北秦岭一定是“挂满皇冠的山脉”。

在长达数千年时间里,北秦岭与黄河、渭河、洛河、淮河交融的地带,都是“中央之国”的中心所在。中华文明是“大河文明”,也是“大山文明”。长安与洛阳,是中国历史上的两大千年帝都,也是“北秦岭时代”的两大核心。长安在渭河流域,洛阳在洛河流域,渭河与洛河同是黄河的一级支流。就此而言,华夏文明是“黄河文明”。于是,人们常说,黄河是中华文明的摇篮。然而,长安与洛阳,不仅同属黄河流域,而且同属北秦岭。长安处在美丽的秦岭关中弯之中,此乃“天府之国”。洛阳地处伊洛河盆地的中央,四周被秦岭环抱。就此而言,华夏文明也可以称之为“北秦岭文明”。华山山脉提携着渭河、洛河、黄河,统领着长安与洛阳。于是乎,北秦岭时代,也可称之为“华山时代”。

每一个民族,都有着属于自己的独特的地理空间和独特的生态家园。每一个民族,也有着属于自己的独特的精神气质。独特的精神气质,也是独特的精神长相。独特的精神长相,源自于独特的地理空间和独特的生态家园。北秦岭,既是中华民族独特的地理空间,又是中华民族独特的生态家园,也是滋养中华民族精神长相的神圣殿堂。这里的华胥故里、伏羲故里、炎帝故里、黄帝故里……这里的华山、嵩山、骊山、终南山、太白山……这里的函谷关、楼观台、兵马俑、白马寺、大雁塔、龙门石窟、麦积山石窟……这里的长安、洛阳,都是中华民族精神长相的重要元素。

中华民族从秦岭走来,走进繁盛的新时代,走向辉煌灿烂的未来。秦岭不仅是中华民族的地理标识,也是中华民族的精神标识。保护秦岭,不仅是保护我们的生态家园,还是保护我们的精神标识,保护我们的精神长相。保护秦岭,就是保护我们的根脉,保护我们光明的未来。

大秦岭是中华芯脉,被尊称为中华父亲山。保护大秦岭,就是保护中华芯脉,就是保护中华父亲山。北秦岭是中华芯脉之心蕊,也是中华父亲山之脸面。保护大秦岭,关键是要保护好北秦岭。保护好北秦岭,就是保护好中华芯脉之心蕊,就是保护好中华父亲山之脸面。正如习近平总书记指出,“这样的自然生态美景,谁都不能破坏。”秦岭不是一城一地的秦岭,而是千秋万代中国人的秦岭。绝对不能以牺牲秦岭生态环境为代价,换取一时一地的经济社会发展。我们世世代代都是秦岭的子孙,只有保护的责任,没有破坏的权利。

2019年3月10日初稿,3月12日再次修订于磨香斋