文/周涧

近日,收到头条号“悟空问答”的一个“问题邀请”:古诗词中的清风明月、落花满径,怎样铺就共同的文化记忆?

回答这个话题,笔者不想就诗论诗,而思考的是与诗相关但又在诗外的“人与自然”另一个层面的问题。

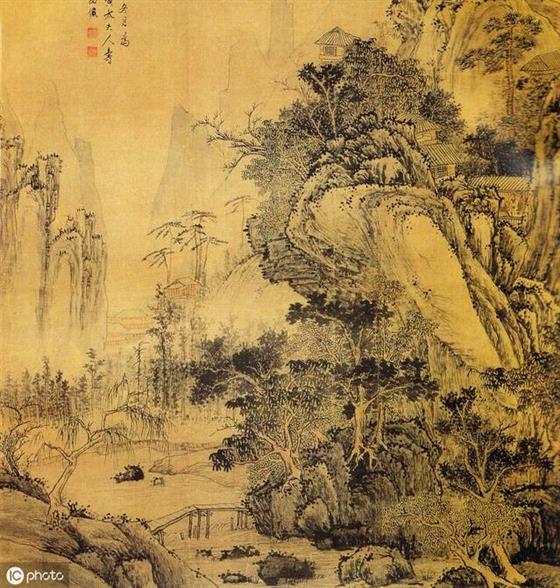

在我们的先祖时代,人与自然十分和谐亲近,因而“清风明月、落花满径”意象常入诗中。

宋代辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》“明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”

宋代许月卿《月色》“乐事赏心夜,清风明月梅。”

宋代晏殊《燕归梁》“双燕归飞绕画堂。似留恋虹梁。清风明月好时光。”

宋代黄庭坚《定风波·小院难图云雨期》“庭榭清风明月媚。”

唐代王维《鸟鸣涧》“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。”

唐代修睦《落花》“一片又一片,等闲苔面红。”

宋代罗大经《山静日长》“余家深山之中,每春夏之交,苍藓盈阶,落花满径,门无剥啄,松影参差,禽声上下。”

诗歌是物感与心境相交融而生发的一种韵律语言。古诗孕生于“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟”的农耕文明时代。在以上摘录的这些关于“清风”“明月”和“落花”的诗句里,铺就的是一种“新晴原野旷,极目无氛垢”的自然生态画景,同时也是一种“结庐在人境,而无车马喧”的娴静心境风情。

那个时代,风是清新的,月是清朗的,落花也是有情的。古人们虽然生活清贫、劳作辛苦,但心境是宁静的。

自然生态的秀美,加上处世心态的静适,自然就会有“开轩面场圃,把酒话桑麻”的乐观和“倚杖柴门外,临风听暮蝉”的悠闲。

当农耕时代的马车被工业时代的火车所替代,人们在风驰电掣般快速转换的空间里,所看到的风景,到处都是林立的高楼和正在施工的荒地。在现今越来越拥挤的城市空间里,我们所感受到的:风,裹伴着灰尘;月,笼罩着雾霾;落花,也被无数脚迹踏踩!古时原版的“清风明月、落花满径”的空灵意韵早已不属于我们的生活场景了。

虽然一些当代诗作依然还在将“清风明月、落花满径”作为意境表达,但现实中的今时风月不再如昨,今时落花也含怨伤感。

其实,古诗词中的“清风明月、落花满径”还铺就了一种更深层意义的文化记忆,这就是中华先人“尊重自然、顺应自然、天人合一”的生存理念和“亲近泥土、固本守真、友缘万物”的乡愁情愫。

当代人读古诗词,我们不妨在词义意蕴的品赏之外,再寻找一下其原生场景的形成之因。

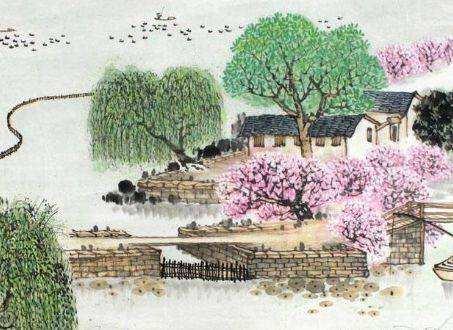

比如读宋代徐矶诗作《新凉》“水满田畴稻叶齐,日光穿树晓烟低。黄莺也爱新凉好,飞过青山影里啼。”稻田里水源充足,整齐的稻禾长势喜人。朝阳穿透树梢,晨雾在林间缭绕。黄莺鸟也喜欢早晨的清凉时光,展翅掠空而飞,在青山的影子里欢快的啼鸣。

好一幅秀丽山水田园风景!这是人与大自然和谐共绘的美妙画景。水沛日和收成好,人寿年丰家国安。

然而,在财利被奉为至上目标的当代社会,物欲横流,人心浮躁,以牺牲环境为代价攫取眼前近利。开山填湖、破坏植被、圈占良田、排污堆废、滥施药肥、滥捕生物……

当下的田园,虽然也会有“新晴原野旷”的景象,但难有“极目无氛垢”的纯净。当下的乡间,虽然也有连年“稻花香里说丰年”的欣悦,却难有“听取蛙声一片”的别趣。

自然生态不良,人类何以安康?!

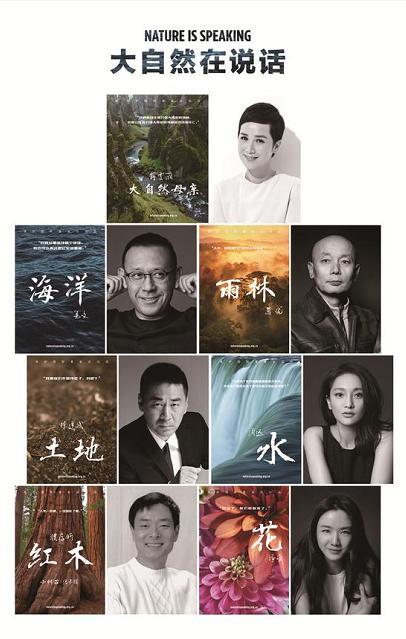

3月初,笔者看到一则由著名影视演员蒋雯丽、姜文、葛优、陈建斌、周迅、濮存昕、汤唯配音的8分钟短片《大自然在说话》,非常震撼。短片反复强调一个警言:“大自然不需要人类,人类需要大自然”!

是的,寰宇浩渺,人类只是其一微尘,但是妄自尊大的人类俨然以天地间的主宰自居,肆无忌惮地向大自然索取一切。总有一天,大自然一定会用自然的方式来惩罚贪欲无禁的人类,或许就在我们的有生之年,或许就在我们的下一代!

笔者认为,在“清风明月、落花满径”的意韵中多一分乡愁情怀的联想,应该是多一分对农耕文明的敬重。

国人品读中华古诗词,在欣赏美雅文辞和澄明灵性的同时,如果还能触动内心深处的那一分对远逝乡愁的忧虑,把欲望收敛一些,把逐利的脚步放缓一些,让浮躁的灵魂安宁一些,重拾对大自然的敬畏之心,处事以珍爱和保护生态资源为底线,或许还能找回离我们渐行渐远的乡愁记忆。

而唯有乡愁依伴的家园,才是真正意义上的幸福家园。