王先琳:文明社会的道德缺失不能寄希望于自由主义

当今社会,出现了很多道德缺失的问题,与文明和谐社会格格不入。于是,一些崇尚自由主义的人士,捡起了自由主义这根稻草,奢望用自由主义来解决中国文明社会的道德缺失问题。那么,自由主义能不能解决中国社会的道德缺失呢?要弄清这一问题,先要了解自由主义的本质。

自由主义在本质上是政治哲学,是一套国家学说,而不是道德哲学。自由主义的核心是强调自主,强调个人的自由选择。至于个人选择何种生活方式,自由主义基本没有涉及。换句话说,自由主义没有提供任何能让个人安身立命的价值资源。或者,借用罗尔斯的概念,政治自由主义的核心是一套关于社会基本结构的理论,即关于政治制度、社会制度、经济制度的理论,而不是一套完备性的哲学学说。这一特征既是自由主义在现代社会中的价值所在,也是自由主义常常受到保守主义、社群主义等学派诟病的原因之一。

欧洲自由主义的兴起与宗教改革所造成的宗教分裂与纷争有关。西方是一个宗教社会,基督教是一神教,不信我教的就是非真理,所以宗教迫害在西方历史上一直绵延不绝。特别是在新教改革之后,由于大家对宗教的不同理解,发生了旷日持久的宗教战争。不同宗教纷争的核心就是对至善的理解不同,或者说,对good life(良善生活)的理解不同。

为了应对这种多元价值观的社会,自由主义便把信仰的事情,把追求良善生活的任务交给个人,政治就不再过多处理宗教问题,而致力于为追求不同良善生活的个人提供一个政治的与法律的框架。

其实,不仅在近代欧洲,在许多国家,现代社会都会展示出文化与价值多元主义的现象。譬如,一个国家可能同时存在基督徒、伊斯兰教徒,或者受儒家伦理影响的人。这些不同文化与宗教背景的人对良善生活有不同的理解。

面对现代社会的这种状况,如果一套政治哲学将追求至善作为自己的目标,就可能以政治和法律的方式强制性地推行某些社会道德规范,禁止任何违反道德规范的行为。譬如,有的社会曾对通奸、同性恋、饮酒等行为施以法律制裁,便是以法律的方式强制推行当时社会公认的道德规范的行为。以强制性的方式推行某种道德规范往往会对社会非主流的群体造成压迫。

自由主义解决这一问题的做法是,它认识到在什么是美好生活这一问题上,人们存在分歧,而且,考虑到现代社会的多元主义文化特征,这些分歧不可能消除。承认多元化的永久性是自由主义政治的核心观点。

正是基于这种理念,自由主义有一个所谓“中立国家”的理论,即国家不应该寻求推动某种形式的美好生活。自由主义关于个人自由、法治、有限政府等理论都与这一观念有关。譬如,英国著名自由主义理论家约翰·密尔在阐述个人自由理论时,曾提出一条著名的原则,一个人的行为如果没有对他人造成伤害,他就有自由行为的权利,而不论社会对他的行为是否认可。

当然,我们也应该看到,尽管承认价值多元主义是自由主义的基本特征,自由主义也不会完全否认所有价值观。其中,最重要的是,自由主义将个人自主、个人自由作为其基本关怀,它会强调个人的权利、个人的尊严,强调尊重所有个人的价值与尊严,尊重他人的平等权利。不过,我们也应该看到,这些价值观并不是关于美好生活的道德理念,而是为了保障自由主义政治秩序所必须具备的公共价值。

对中国来说,历史上和现实中的政权都不可能完全把自己和道德问题、善的问题完全分开。因为欧洲分开以后还有宗教,宗教之间的冲突、三农问题还得靠宗教来解决。但中国政治如果不去关注善的问题,就没有人去关注了。自由主义对邪恶的注意不够,将来有潜在的危险。而儒家关注人生的根本问题,它应该是以一种柔性的方式,比如像传统中国的政权,把这些东西转化为一种兴趣,一种教材——《三字经》、《千字文》、地方戏。差不多所有的戏文里面都包含着某种道德说教,而不是像欧洲历史上一样,不信就惩罚你。

自由主义或许对于一个国家的公德建设,或者说公共价值的建设有所裨益,但对于私德的建设,恐怕需要寻求其他资源。

先谈公德。如上所述,自由主义强调个人自由与自主,它必然要求所有个人都应该尊重他人的平等权利,尊重他人的个人选择。如果对他人的某些行为难以接受甚至反感,应该用说服的方法、理性辩论的方法规劝他人,而不是用语言暴力或其他暴力的方式强迫他人接受自己的主张。自由主义诉诸理性,宽容不同的生活方式和观念。这些自由主义的理念和传统儒家的理念有诸多契合之处。这些理念对于我们现在建设一个文明和谐的社会也有借鉴意义。譬如,如果打开我们的网络,阅读以各种方式出现的意见表达,我们会发现很强的戾气。我曾经想过,如果用大数据的方式分析我们网络语言的变化,或许会发现语言暴力日甚一日。一些人对不同意见的人随意谩骂,威胁,这种威胁有时甚至从虚拟空间扩展至现实社会,对不同意见者拳脚相加。在这样一种环境下,倡导一种尊重他人、尊重不同意见的公共价值观,会对我们的道德建设有益。

说到私德,自由主义基本上没有资源。自由主义的核心是强调自主,强调个人的自由选择。至于个人选择何种生活方式,自由主义基本没有涉及。换句话说,自由主义没有提供任何能让个人安身立命的价值资源。一个人生在这个世界,应该过一种什么样的生活?人生的意义何在?个人应该具备何种品格理想?如何处理友谊、家庭、邻里关系等等。这些涉及人生观的问题在不同的大文明中是由宗教或类似宗教的大文化来回答的。以中国传统为例,韦伯在《儒教与道教》中将传统中国文化称作宗教,视其具有和宗教同等的功能。韦伯有一个很重要的观点,人是理性的动物,人和动物的最大不同在于人追求正当性,追求人生的意义。传统儒家学说应该说在很大程度上提供了一套关于人生意义、关于正当性的答案。

只有大文明才能有一套比较完整的伦理价值观。如果借用德国著名存在主义哲学家雅斯贝斯的观点来说,只有经过轴心时期文明革命的大文化,才可能包含这种价值观。至少在私德这方面,传统文化有丰富的资源,值得挖掘发扬。正是在这个意义上,儒家传统和自由主义并不相悖,特别是儒家传统中关于个人伦理的成分和自由主义主义作为社会基本制度的理论不仅不矛盾,而且可以互补。

当然,弘扬私德的主要途径应该是通过教育、文化传播等非政治的方式,如倡导社会主义核心价值观,而不是通过政治的强制方式。当今一些所谓新儒家目睹现在社会道德中存在的问题,希望通过弘扬儒家文化、恢复传统礼仪等方式倡导儒家伦理道德。

我十分希望看到一个父慈子孝、兄友弟恭、夫妇和顺的社会,希望看到人人树立为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平的抱负。但这些都只应通过非政治,即非强制的方式实现。

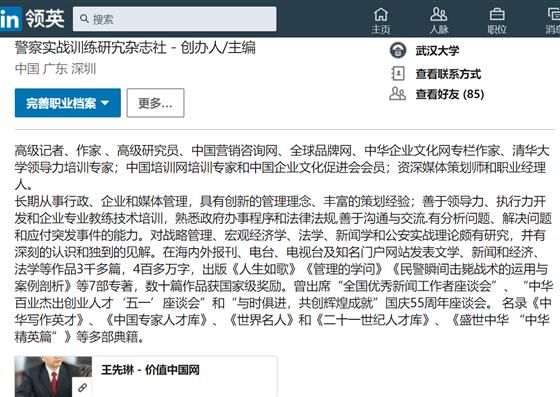

作者简介:王先琳:高级记者、高级研究员、教授、中华企业文化网专栏作家、企业文化大学堂领衔专家、中国营销咨询网专栏作家、全球品牌网专栏作家、清华大学领导力培训导师、中国讲师网资深管理专家、中国培训网培训专家、资深培训导师、策划师和企业品牌战略规划与推广专家;著有《管理的学问》、《人生如歌》、《品绩力就是生产力》、《新闻之后闻》、《品绩教练模式》、《民警瞬间击毙战术的运用与案例剖析》《品绩产生奇迹》等多部专著。 [email protected]