一代帝师醒世铭

杨村河从曾家园门前流过。蔡律摄

杨村河中的古榕树,扎根河底,岿然不动,见证曾家园的变迁。蔡律摄

柳江古镇杨村河畔 蔡律摄

”瓦屋峨眉意朦胧,青沙薄雾锁柳江“,背靠峨眉、瓦屋仙山,位于成都、乐山、雅安三角地带的柳江古镇,建于南宋绍兴十年(公元1140年),距今已有879年历史。柳江古镇四周环山,杨村河、花溪河穿镇而过,两条河汇集合流处形成一个河中小岛(心洲岛)。岛上绿树掩映,富有诗情画意。柳江镇一年四季雨雾朦胧,素有“烟雨柳江”之称。我曾参访“芳园筑向帝城西“的恭王府,恭王府前半部是富丽堂皇的府邸,后半部为幽深秀丽的古典园林,总占地面积将近六万平方米。其府邸建筑庄重肃穆,尚朴去华,明廊通脊,气宇轩昂,仅次于帝王居住的宫室,充分体现了皇室辉煌富贵的风范和民间清致素雅的风韵。恭王府之所以闻名天下,与它的主人有很大的关系,是清代规模最大的一座王府,曾先后作为和珅、永璘的宅邸,恭王府历经了清王朝由鼎盛而至衰亡的历史进程,承载了极其丰富的历史文化信息,故有了“一座恭王府,半部清代史”的说法。而在柳江古镇,曾家园是蕴含柳江古镇文化精神代表性景点,如果柳江是一条龙,那么,曾家园就是这条龙的眼睛。因其前依花溪碧水——杨村河,后靠苍翠青山——老君顶,所以有“半潭秋水一房山”的美名。

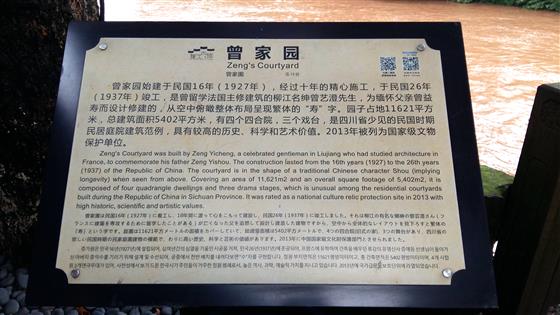

曾家园简介 蔡律摄

曾家园简介 蔡律摄

曾家园平面布置图 蔡律摄

位于洪雅县城西南35公里的花溪河支流柳江两岸柳江古镇,有川西风情的吊脚楼、访古寻悠的水码头、亲水临河的古栈道、百年民居汇聚的老街,还有圣母山碑林、世界第一大睡观音、108棵千年古树等特色景观,然而最有代表性的景观就是中西合壁的曾家园。

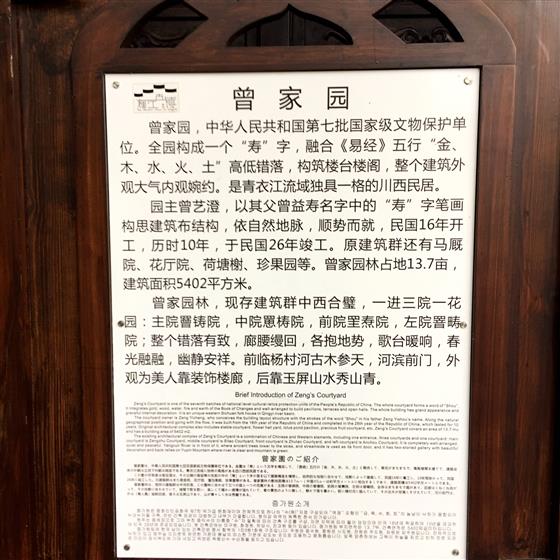

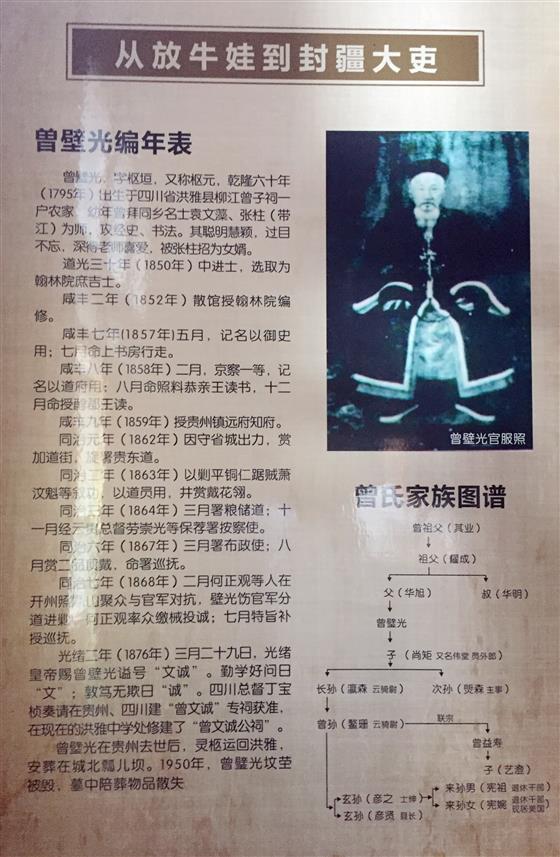

从放牛娃到封疆大吏 蔡律摄

更因为,走出了一个令古镇生辉的乡贤曾璧光,《清史稿》四百二十卷《曾璧光》中说∶“咸丰二年(1852年)授翰林院编修,命在上书房行走。咸丰七年(1857年)八月奉诏照料恭亲王奕訢读书,十二月又奉诏作醇郡王奕譞的侍读。” “上书房”是王子皇孙们读书之处,“上书房行走”就是“照料王子皇孙们读书”的代名词。曾璧光后出任贵州巡抚,官拜二品,谥号“文诚”,赐封“太子太保”,民间有“天子门生,门生天子”之说和“帝师”之誉。

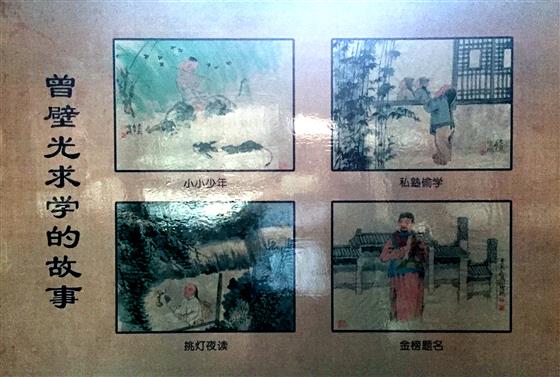

曾璧光求学的故事 蔡律摄

“振起精神,读破满天星斗;生成鳞甲,冲开万丈云霄”。这是曾璧光的座右铭。史料载,曾壁光生于乾隆60年,少孤,母亲为佣,年幼家贫,放牛为生,常于张带江书院侧听,能背其学文。后拜同乡名士袁文藻、张家的张带江为师,因天资聪颖,过目不忘,深受老师喜爱,被张带江招为女婿。于道光30年考取进士,咸丰5年命上书房行走,咸丰7年5月为恭亲王伴读,7月授光绪父亲醇郡王读,完成了从放牛娃到封疆大吏的完美蜕变。

曾壁光历任陕西、山东、山西、浙江学政,多次担任乡试、武科主考官,门生满天下,首辅大臣李鸿章、李鸿藻、闽浙总督李鹤年、状元章鋆都是他的门生。曾璧光因有恩师罗文俊,和诸多权倾一世的同门师兄弟,对他以后的宦海升迁起了一定作用。

咸丰九年(1859年)授贵州镇远府知府。同治六年(1867年)赏二品顶戴,命署贵州巡抚。在同治六年至光绪元年担任贵州纤抚期间,他以长期卓越的军事生涯,处变不惊的外交手腕,饱满旺盛的工作热情,以及超群不凡的预见能力,带领军队取得了平叛的胜利,战后发展经济使贵州百姓渡过经济难关,赢得了贵州百姓的尊敬和热爱。

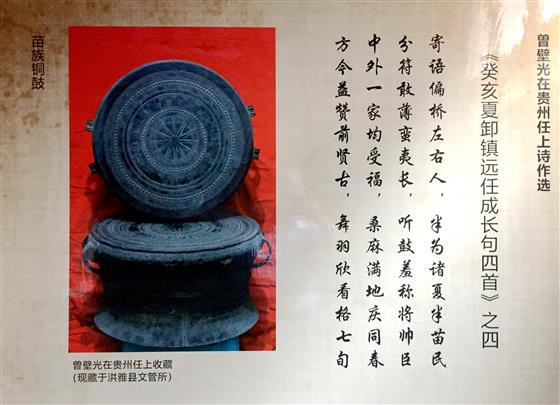

曾璧光诗作《癸亥夏卸镇远任成长句四首》 蔡律摄

曾璧光生逢晚清大乱之际,危难之机受命管辖西南贵州,他以自己的勤勉和智慧“引得春风度黔山”,为近代贵州的发展做出了贡献, 曾璧光从不歧视少数民族,视汉、苗为一家,希望各族团结,共享桑麻。在他同治二年(1863年)所作的《癸亥夏卸镇远任成长句四首》明确表述∶

寄语偏桥左右人,半为诸夏半苗民。

分符敢薄蛮夷长,听鼓休称将帅臣。

中外一家均受福,桑麻满地庆同春。

方今益赞犹前古,舞羽欣看格七旬。

曾璧光看到贵州矿藏丰富,膏滋绣壤,认定有发展前途。他希望通过发展生产,减轻百姓税赋的富民政策,促使贵州的繁荣富庶。同治三年(1864年),他在《甲子春铜江留别成长句四章》中坦述了此抱负∶

厚生利用本相成,赋则还须税敛平。

客向榴关成逆旅,乡从桃映课春耕。

万山厂列丹砂裕,六洞膏滋绣壤明。

他日要观繁庶象,不徒云彩与江声。

曾璧光是晚清名臣,他兼收儒释道多元理论之精髓,形成自己独特的思维方式和行为风格。他将忠君、爱国和为民的传统理念融为一体,不以朋党论是非,惟念社稷民生;勇于忠言直谏,强调匡扶处于危难的社会和拯救不平的乱世。终身为实现自己的政治抱负不轻言放弃而九死无悔。同时又是与西南地区社会演变关系最为密切的人物之一。曾璧光平息了祸害贵州、殃及川、滇百姓多年的战乱,恢复了黔域的安定,对促进贵州经济、文化的繁荣和发展,对改善贵州各族人民的生活做出不可磨灭的贡献;他诚以待人,赏罚分明,清正廉明的品德为后人景仰;其潇洒飘逸的书法作品仍是家乡文物中的瑰宝。

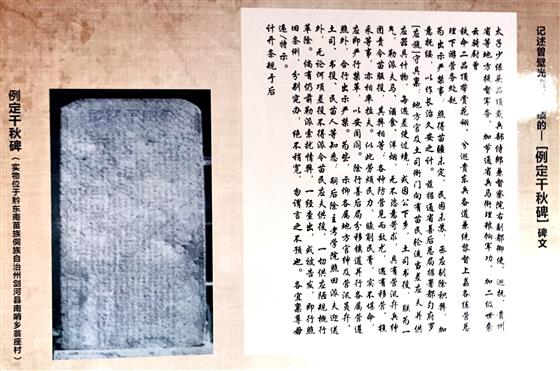

记述曾璧光政绩的《例定千秋碑》 蔡律摄

曾璧光病逝于贵州任上,他在任所去世后,下属检视其遗物,除几箱平日穿戴衣服外,别无长物,更无金银珍宝。用曾璧光没有取用的俸银,才办理了他的丧事;全靠朝廷的抚恤银两,才将灵柩运回家乡安葬,其清廉由此可见一斑。坊间传说曾壁光百年西去之时,柳江古镇黄葛古树竟自横空折断一枝——用树的方式向尊敬的乡贤表达哀思,朝廷追赠太子太保衔,享总督例一品官赐恤。光绪赐谥号“文诚”,勤学好问曰“文”,敦笃无欺曰“诚”。四川总督丁宝桢请奏在贵州、四川为他建专祠获准,四川在洪雅中学处修建了“曾文诚公祠”。

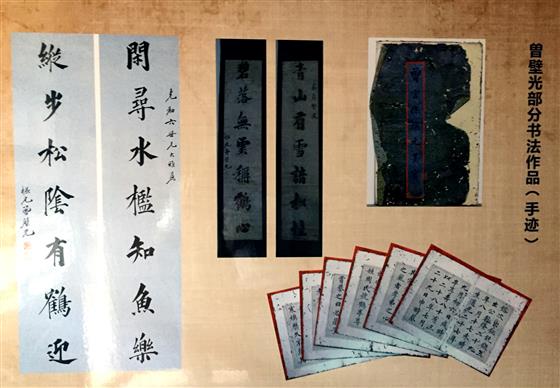

曾璧光的书法作品“闲寻水槛知鱼乐,纵步松荫有鹤迎”。蔡律摄

曾璧光能把唐楷和清代魏碑结合,使“用笔以内圆外方为特色,结构匀紧慎重,笔势峻峭挺拔”的风格化为自己的书体,形成风格独特的“璧光体”。 外形挺拔,结构匀称舒展,开朗大度,点画遒劲,楷法严谨,犹如“铁画银钩”, 笔法工整、庄生有力, 阳刚健美,独创一体,铁画银钩,如刀刻成。

柳江历史上曾有“曾、张、杨、何”四大家族,民间流传“曾家的房子、杨家的顶子、张家的丫头子、何家的谷子”。意思是曾家的房子最气派、张家的小姐最漂亮、杨家的官做得大、何家的粮食最多。沧海桑田,世事变迁,现如今只剩曾家的房子(超过三分之一的部分)保留下来,一如门口青石板上镌刻的诗句:曾经颦笑掩红尘,山水烟雨成配景。世间万物朝夕变,唯有古树忆佳人。曾家园展出曾璧光部分书法作品,曾璧光《癸亥夏卸镇远任成长句四首》以及“闲寻水槛知鱼乐,纵步松荫有鹤迎”,在我看来,曾家园演绎着一代帝师醒世铭。

曾家园的变迁 蔡律摄

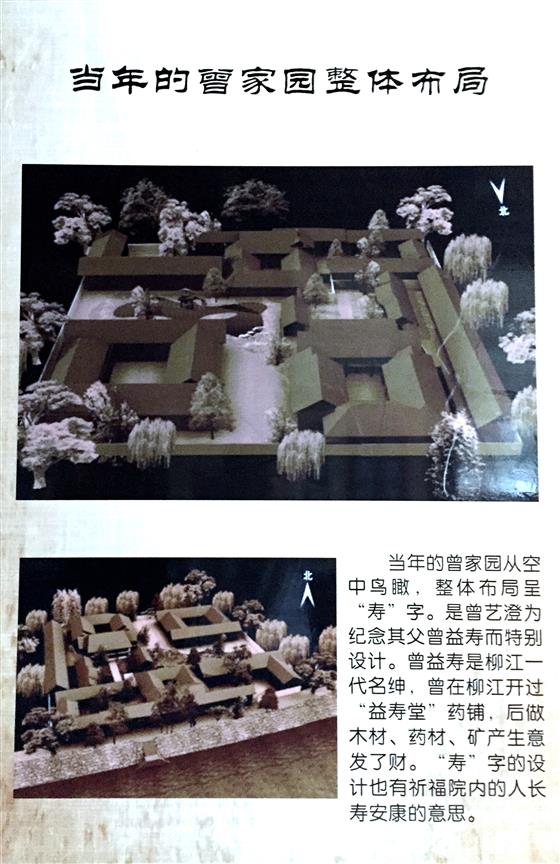

当年曾家园的整体布局 蔡律摄

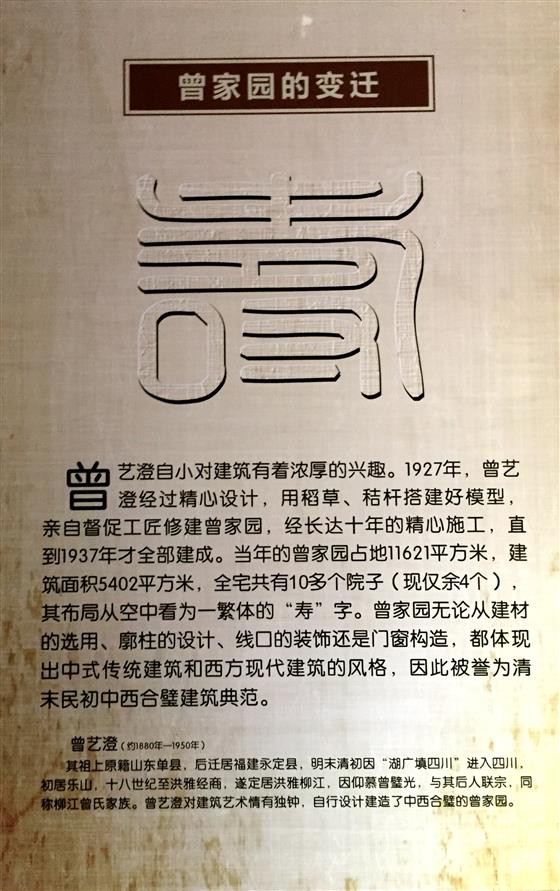

据考证,曾家大院由曾氏后裔曾艺澄于1927—1937年历经10年建成,坐西向东,原占地11621平方米,总建筑面积5402平方米,为“四院三戏台”布局,依自然地脉,融合《易经》五行“金、木、水、火、土”,从上俯瞰,全园构成一个繁体的“寿”字,以敬其父曾益寿。现存的四个四合院基本完整,是四川省少见的民国民居庭院建筑实例。曾家园为复合四合院民居建筑,木结构穿逗梁架,通廊式走马转角楼台,楼台相望,廊檐接吻,联缀成有机整体,有较高的建筑历史、科学、艺术和文化价值。显示出设计者独具匠心的智慧和缜密的心思以及近代川西人民卓越的智慧和超凡的创造才能,是近代中西合璧建筑的典范,散发出中国传统文化的精神、气质、神韵。

曾家园的前院(罜焘院)、中院(罳梼院)、内院(罾铸院)、左院(罯畴院),所有院落命名里也都藏着个“寿”字,这不能不让人感叹设计者独具匠心的智慧和缜密的心思。

曾家园门联:“萧楼映日开诗酒,米舫横波驾书山”,这是对曾家园时空价值的形象描绘,花溪碧水——杨村河,曾有码头,曾有商贾,更有“诗酒”、“书山”,散发着古朴的人文气息,古往今来,那些能流芳百世的建筑,正是因为有独特的文化而生生不息,而为后人敬仰。

“古石紫楠见贞性,行云流水皆天机”蕴含着自然、社会、人生的奥秘,让人由生敬意。蔡律摄

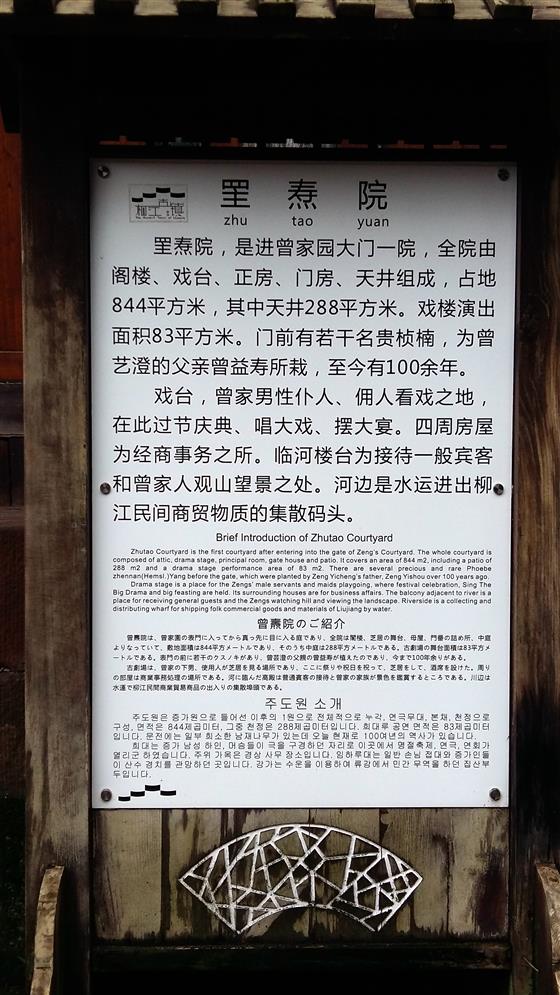

跨入曾家园门,便是罜焘院,由阁楼、戏台、正房、门房、天井组成,院子里有几棵珍贵桢楠树,临河楼台是观山望景之处,门房对联“江岸亭“,“古石紫楠见贞性,行云流水皆天机“。彰显主人尊重自然、热爱自然,感悟天人合一的灵性。

罜(zhǔ)焘院正房柱对联:“宅第耸崇日月每从肩上过,门庭开豁江山常在掌中看”。蔡律摄

宅第耸崇日月每从肩上过 蔡律摄

门庭开豁江山常在掌中看 蔡律摄

正房柱上一副对联:“宅第耸崇日月每从肩上过,门庭开豁江山常在掌中看”。这副对联真是妙极,透过高高的桢楠树梢,抬头远眺蓝天、白云,绿色群山,既于山川形制地理位置高度契合,又与日月星辰转换遥相呼应,在移动互联网高度发达的今天,大千世界在品茶论道时,一部手机就可“掌中看”,这可是82年前,庭院的设计者的“灵性预言”?

罜(zhǔ)焘院戏楼楹联,“帝王将相才子佳人登高可见”;“惊天动地悲欢离合转眼皆空”。蔡律摄

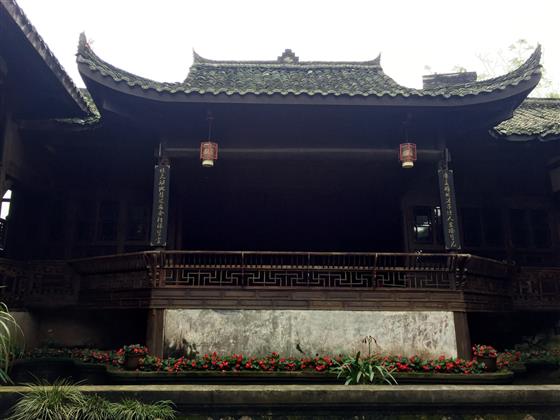

罜(zhǔ)焘院简介 蔡律摄

前院罜(zhǔ)焘院,进院左侧就能看到一座典雅的戏楼,戏楼前台是一排“美人靠”,除了演戏,平时就是园中亲友、女眷们休息、聊天、观鱼的场所。戏台子下面是一个长方形鱼池,几尾金鱼在水里优哉游哉,平添了庭院中几分闲适。戏楼两侧柱上挂有一对楹联,上联为:“帝王将相才子佳人登高可见”;下联为:“惊天动地悲欢离合转眼皆空”,此联颇有意蕴,似乎警示世人,人生如戏,戏如人生,一切皆为过眼烟云。

踏进罜(zhǔ)焘院大门,是一个长方形的天井,天井的右端是一座戏台,雕饰过的台口楹额上据说原来有一道小匾,上面写着“清平乐”三个大字,两边还有对联:“别只唱风花雪月,最好演孝子忠臣。”

曾家园庭院房屋凹凸弯拐,犬牙交错,廊道墙头长满野草。蔡律摄

罯(ǎn)畴(chóu)院门联“文章尔雅从无俗;诗赋风流如有神。”蔡律摄

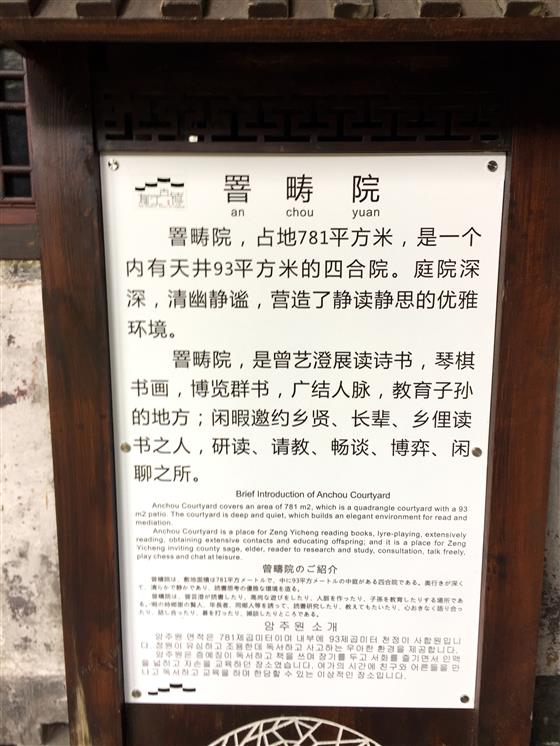

罯(ǎn)畴(chóu)院简介 蔡律摄

右侧罯畴院书屋门口一幅对联:“文章尔雅从无欲;诗赋风流如有神。” 罯畴院,是曾艺澄读书会友之地,这个清雅静谧的场所,是博览群书、潜心问道、静读静思的最佳去处,可琴棋书画,或品茗会友,可与知音倾心长谈,可独自一人苦思冥想,每遇挚友来访,主客间诗文唱和,或者品茗论道,不失为赏心乐事。

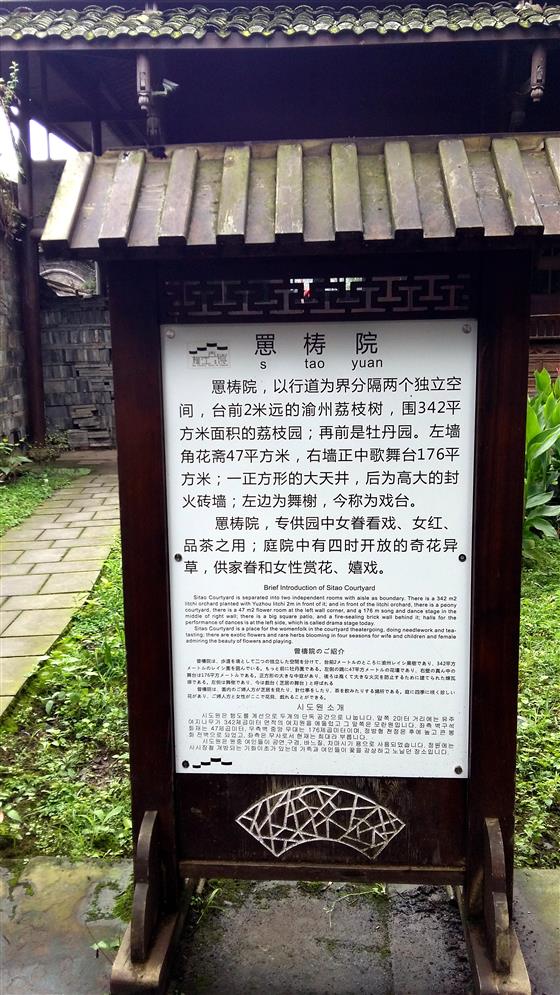

罳(sī)梼(táo)院简介 蔡律摄

罳(sī)梼(táo)院戏楼“校书长爱阶前月,品画澄闻座右铭”楹联。蔡律摄

中院为罳(sī)梼(táo)院,以院中甬道为界,左边是戏台,戏台前为荔枝园。甬道右侧为牡丹园。因为戏台前种植花草,台前是无法看戏的。戏台左右延伸是一条风雨廊道,戏台居于正中,戏台前方是一排“美人靠”,供女眷看戏、休息、品茗、观花。戏楼横楣悬挂“壶天宣豫”匾,“壶天”何意?乃传说中神仙居住的蓬莱三神山,即方壶、蓬壶和瀛壶,后“壶天”引伸为仙境。“宣豫”,有欢喜、快乐之意。悬挂“壶天宣豫”匾,最早见于清代紫禁城(故宫)“畅音阁”大戏楼底楼,表示这里演出的大多是歌舞升平的神仙戏。西太后最喜欢在“畅音阁”看戏,可想环境和氛围是很轻松、很惬意的。曾艺澄悬挂“壶天宣豫”匾,也意指罳(sī)梼(táo)院里戏台犹如仙境,轻歌曼舞,霓裳弄影,处处充满人间欢乐。戏楼两侧立柱上挂有“校书长爱阶前月,品画澄闻座右铭”楹联。曾艺澄不仅酷爱戏剧,对戏台环境的布局、氛围的营造也十分讲究、十分在行。从引进“壶天宣豫”匾可以看出,营造不似“畅音阁”却似蓬莱仙境般意境,皆出自曾艺澄的创意。

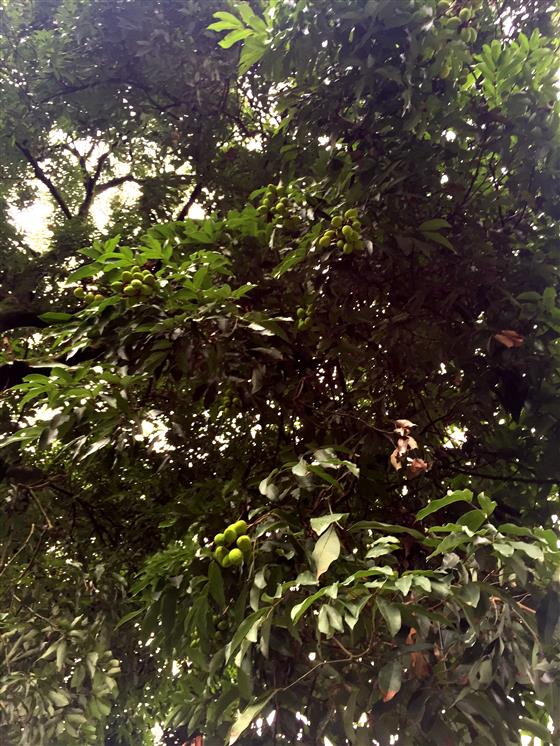

罳(sī)梼(táo)院的荔枝树。蔡律摄

百年荔枝树郁郁葱葱,荔枝挂在枝头。蔡律摄

与前院相比,中院(罳梼院)显得宁静雅致,花木的种类数量更多,绿树掩映,芳草如茵。院子里至今还有一棵有故事的荔枝树。曾艺澄于是派人从广西柳州购回树种,在园中栽种,洪雅从此有了荔枝树。曾艺澄精心将荔枝树栽种成活,从此,每年盛夏荔枝挂果成熟之时,树下佳人笑,红樱桃和丫头们忙着摘果、尝鲜,喜笑颜开,这个故事很容易让人联想到“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的诗句。曾艺澄后来还特意在荔枝树左侧建了一个精巧的赏花斋。

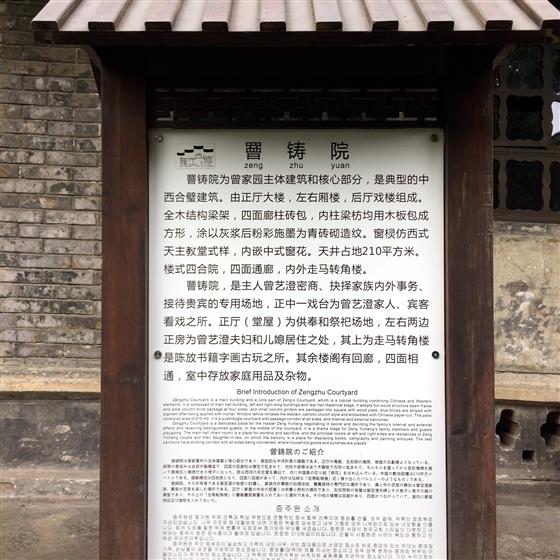

罾(zēng)铸院简介 蔡律摄

罾(zēng)铸院内景 蔡律摄

罾(zēng)铸院正门一幅对联:“已用浮云看富贵,更于此处觅清闲"。蔡律摄

内门主人自撰的楹联“苔痕上阶绿草色入帘青尽赏眼前景色;笑谈有鸿儒往来无白丁不知门外尘寰”。蔡律摄

罾(zēng)铸院戏台两边外柱和内柱各有两副楹联。外柱为“方丈地万里江山,顷刻间千秋事业”,内柱为“管中曲颂颂升平,台上弦歌歌盛世”。蔡律摄

内院(后院)为罾(zēng)铸院,穿过欧式风格的主楼,正门一幅对联:“已用浮云看富贵,更于此处觅清闲",主楼内门有主人自撰的楹联:“苔痕上阶绿草色入帘青尽赏眼前景色;笑谈有鸿儒往来无白丁不知门外尘寰”,正面就是一座大戏台,因为在内院,主要供老人、主人、儿媳等内眷看戏娱乐。这是曾家院子里最大的戏台,戏台的后面有更衣室、化妆室、锣鼓演奏室。与前两座戏台不同的是,戏台正面没有“美人靠”,没有鱼池,也没有种植花草,不遮挡看戏人视线,纯粹演戏的台子。戏台没有悬挂横匾。两边外柱和内柱各有两副楹联。外柱为“方丈地万里江山,顷刻间千秋事业”,大气磅礴,仿佛是社会大舞台的缩影。内柱为“管中曲颂颂升平,台上弦歌歌盛世”,折射出主人与时俱进,热爱生活的情怀与梦想。外柱上的楹联高度概括了戏台巨大包容性功用以及戏剧演绎历史的艺术魅力。想当年,锣鼓铿锵,台上出将入相,台下醉倒多少看客。如今,站在空寂的戏台前,古今多少事,都付笑谈中。

曾家园庭院房屋凹凸弯拐,犬牙交错,廊道墙头长满野草。蔡律摄

曾家园庭院房屋凹凸弯拐,犬牙交错,廊道墙头长满野草。蔡律摄

曾家园里的花轿 蔡律摄

曾家园的美人靠。蔡律摄

百余年的黄桷兰古树依然散发着淡淡清香。蔡律摄

古代闺中女子轻易不能下楼外出,寂寞时只能倚靠在天井四周的椅子上,遥望外面的世界,或窥视楼下迎来送往的应酬,故雅称此椅为“美人靠”。其优雅曼妙的曲线设计合乎人体轮廓,靠坐着十分舒适。通常建于回廊或亭阁围槛的临水一侧,除休憩之外,更兼得凌波倒影之趣。

作为一个临河而建的南方园林,它不像北方园林那样左右对称、中规中矩,而是采用复合四合院民居建筑格局,木结构穿斗梁架,穿斗式木构架是中国建筑的智慧之笔,穿枋与柱子的连接依靠榫卯节点,榫卯连接之间会有一定间隙,因此便构成了一个富有弹性的框架,具有很好的抗震功能。通廊式走马转角楼,楼台相望,廊檐相接,曲径通幽,联缀成有机整体,并且巧妙借景,让豪宅与远山近水秀美自然几近完美地组合,显得错落有致、优美灵动,充分展现出造园大师的才华和灵气。

芝兰气味春当满 曾艺澄书 蔡律摄

水雪襟怀夏亦清 曾艺澄书 蔡律摄

柳江古镇区位交通图 蔡律摄

柳江古镇旅游景区导游全景图 蔡律摄

院子里留下了几个太平水缸,曾艺澄一手好字留在上面,"芝兰气味春当满,水雪襟怀夏亦清,民国二十六年丁丑七月修建,主人曾艺澄"。书体为行楷,端庄大气,显然有厚重的楷书功底,法度森严。曾家园由曾艺澄于1927—1937年历经10年建成,我在想,1927-1937这10年,是第二次国民革命、国共十年对峙、土地革命时期,这期间,也就是1931年,日本发动了侵略中国东北的“九·一八”事变,在中国共产党的影响、推动和领导下,东北三省人民和部分爱国官兵,纷纷组戚抗日义勇军,英勇抗击日本侵略者,打击日本帝国主义的殖民统治,促进全国人民的抗日救亡运动。乱世之中,曾艺澄建造融于自然、借景生色的曾家园,战火中的中国大后方建造的曾家园,曾家园的一幅幅对联如同醒世铭,给人以悠长的深思。穿过时光的隧道,让人去触摸那远去的记忆……

蔡律 2019年6月26日