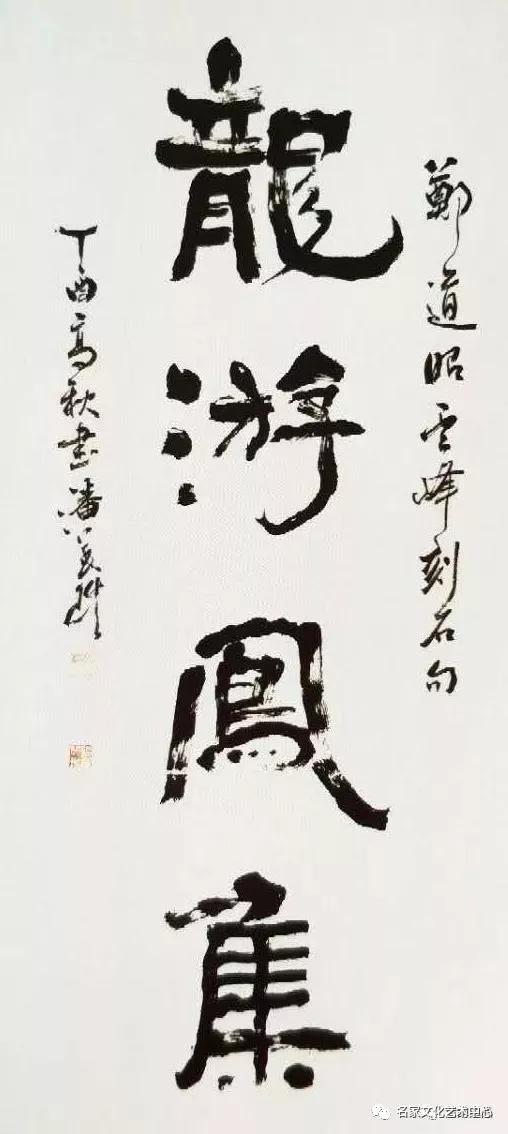

潘英琪,字迹杰,号伴墨斋主人,山东莱州市人。现为中国书法家协会会员、中国书法家协会维权鉴定委员会委员、中国书法家协会第四届艺术发展委员会委员、中国书法家协会第五届鉴定评估委员会委员、山东文博书画研究会副会长、郑道昭书法研究院院长、烟台鲁东书法院院长、烟台大学兼职教授、山东工商学院兼职教授。他师从孙其峰、孙伯翔先生,以魏书、行草、榜书、写意花鸟名于世。善逆锋用笔,重性情,追求沉雄、博大之气。先后出版《潘英琪书画艺术》等多部专集,撰写发表《浅析书法作品鉴赏》等评论文章数十篇。曾应邀出访欧、亚多国并举办展览。

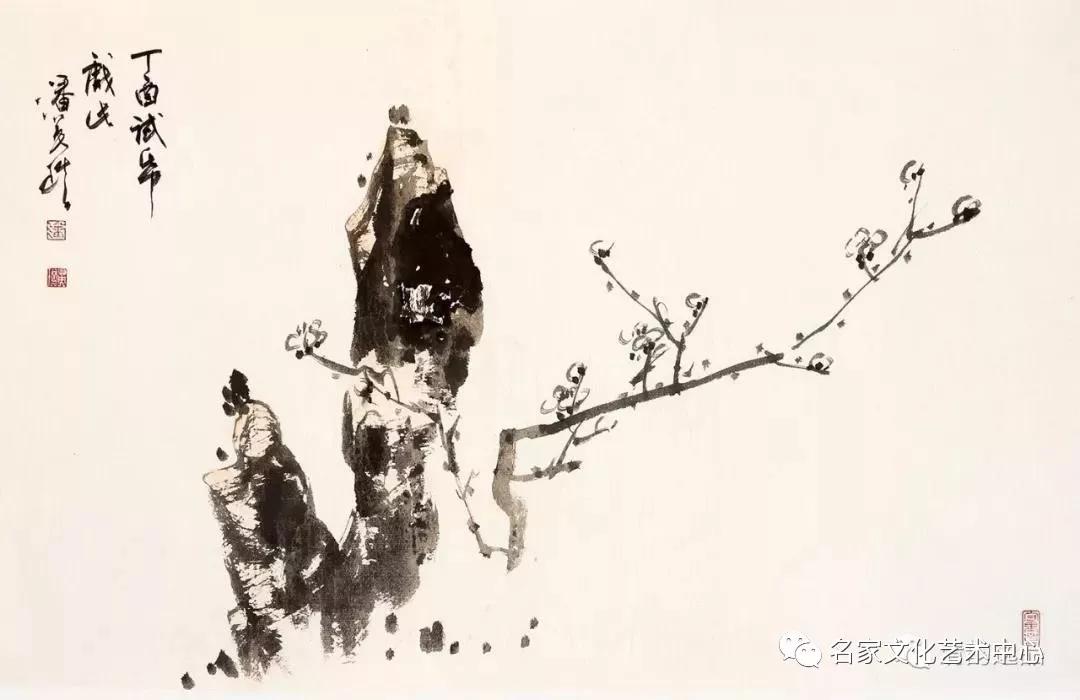

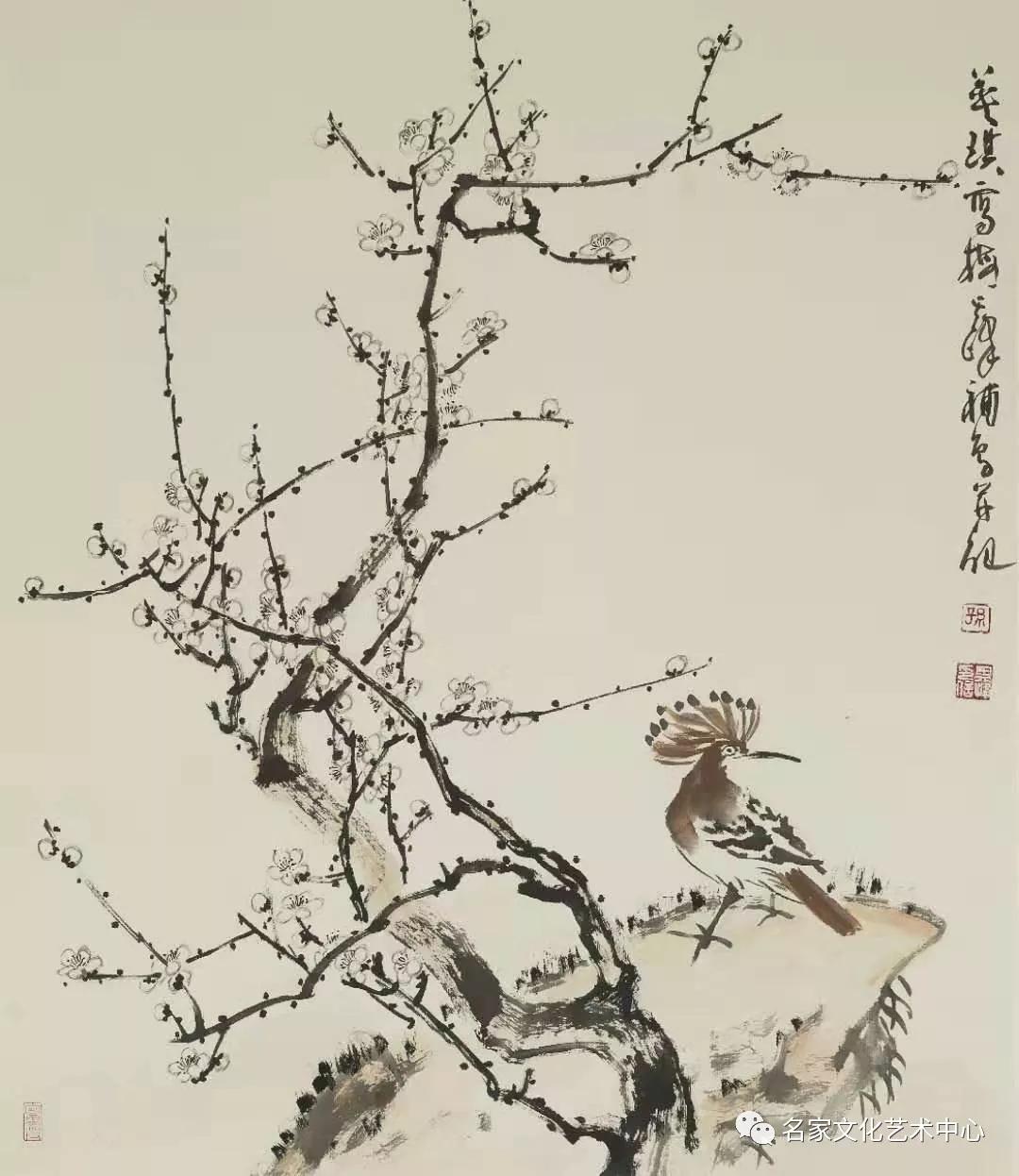

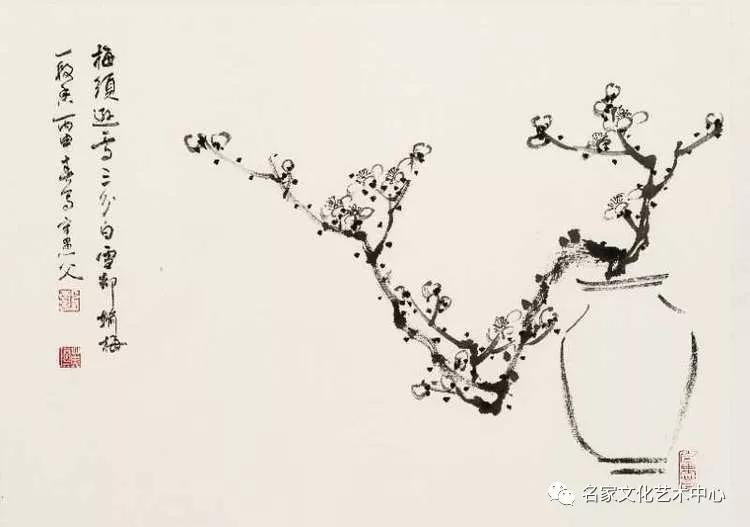

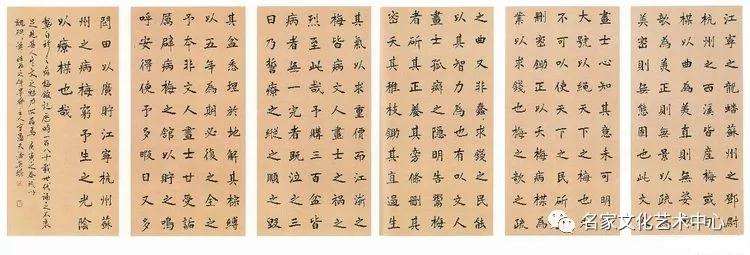

潘英琪作品《梅》

潘英琪书画艺术馆

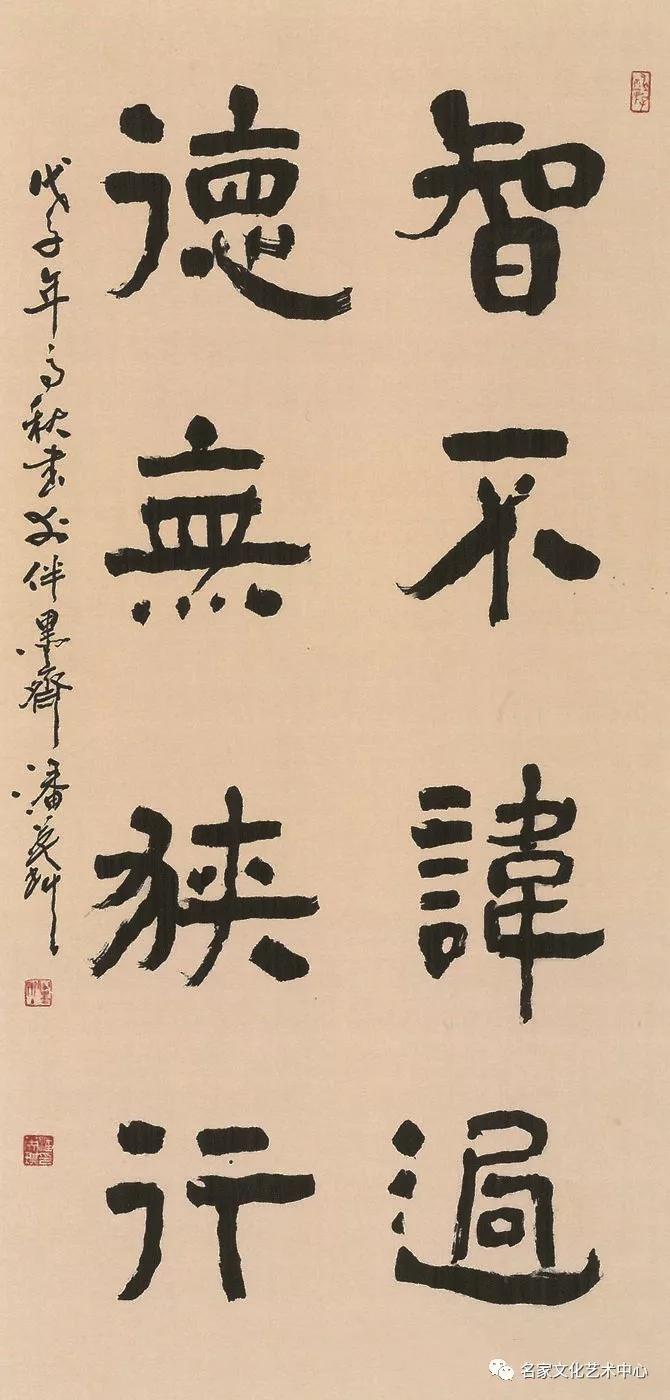

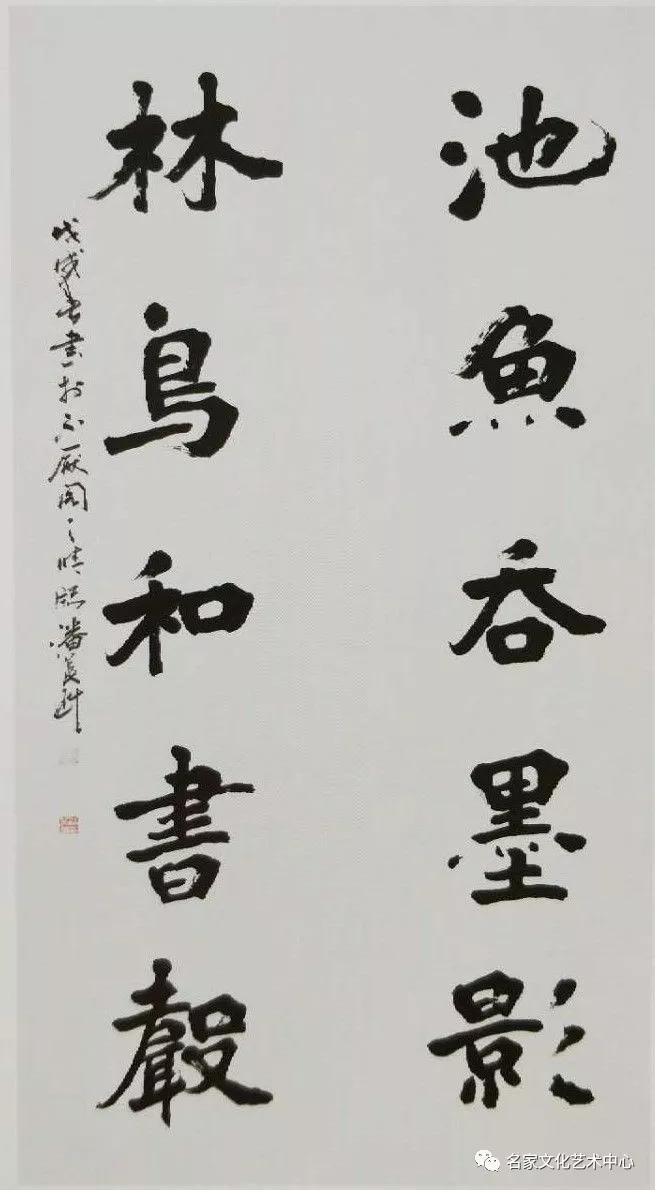

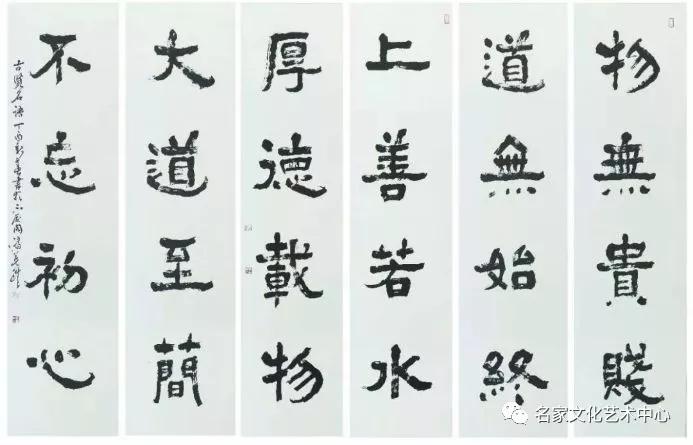

作品欣赏

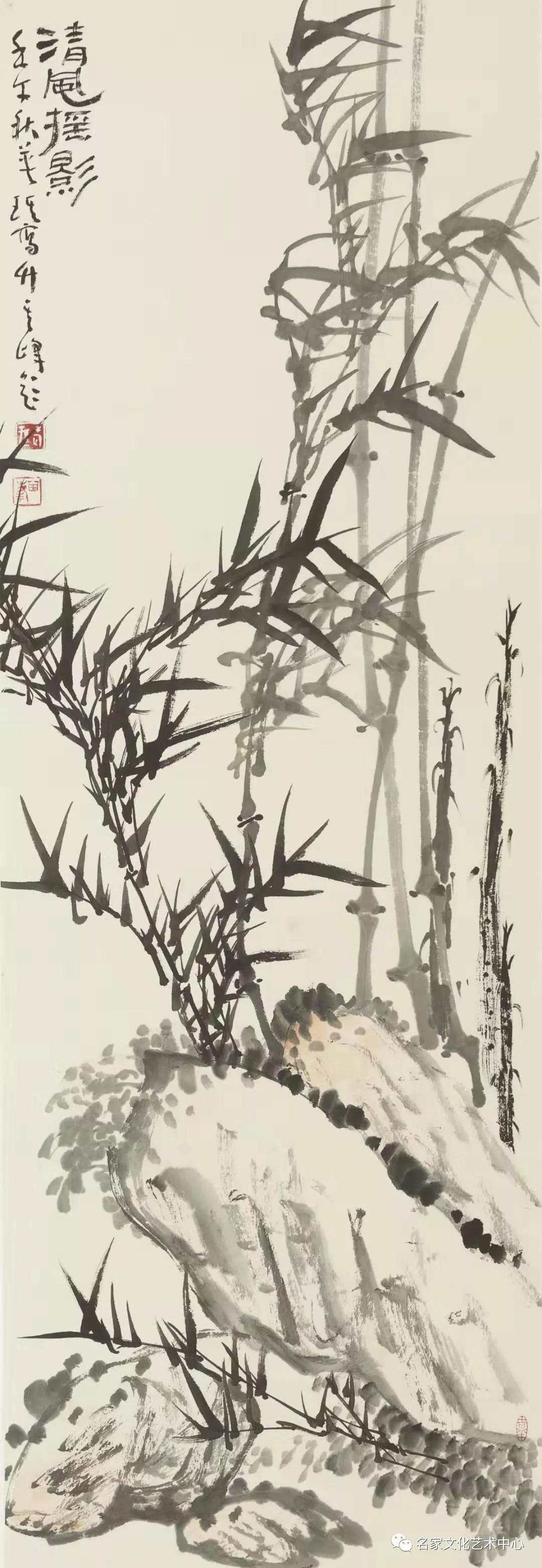

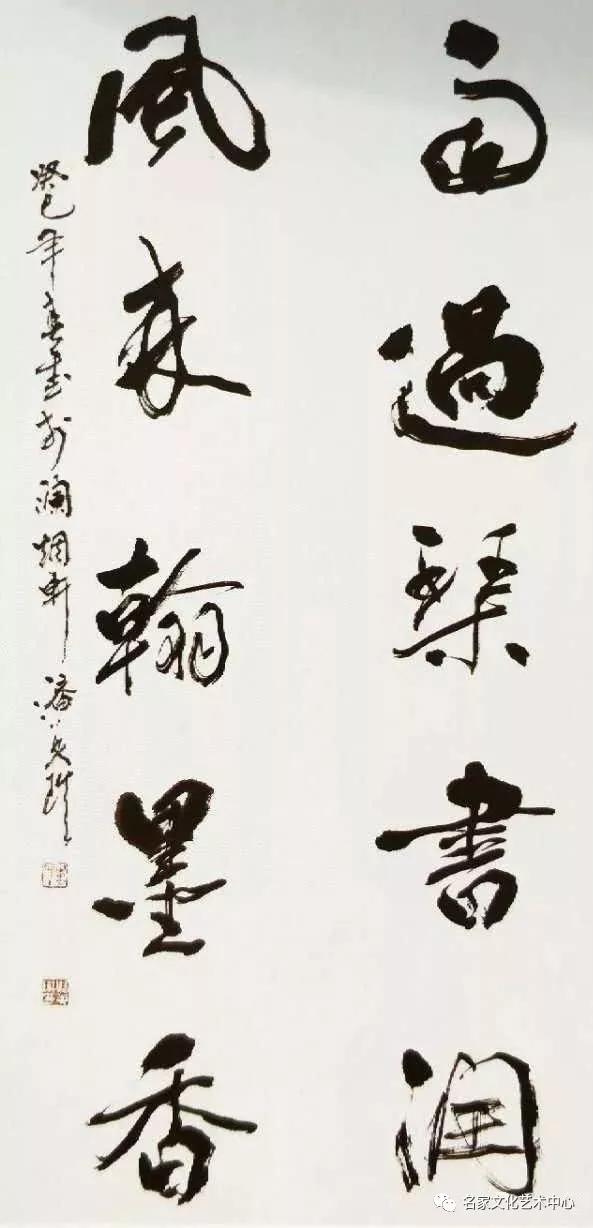

《清风摇影》

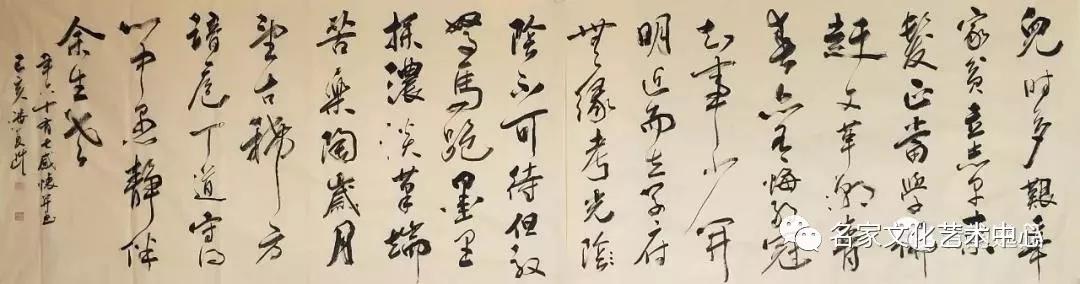

潘英琪作品

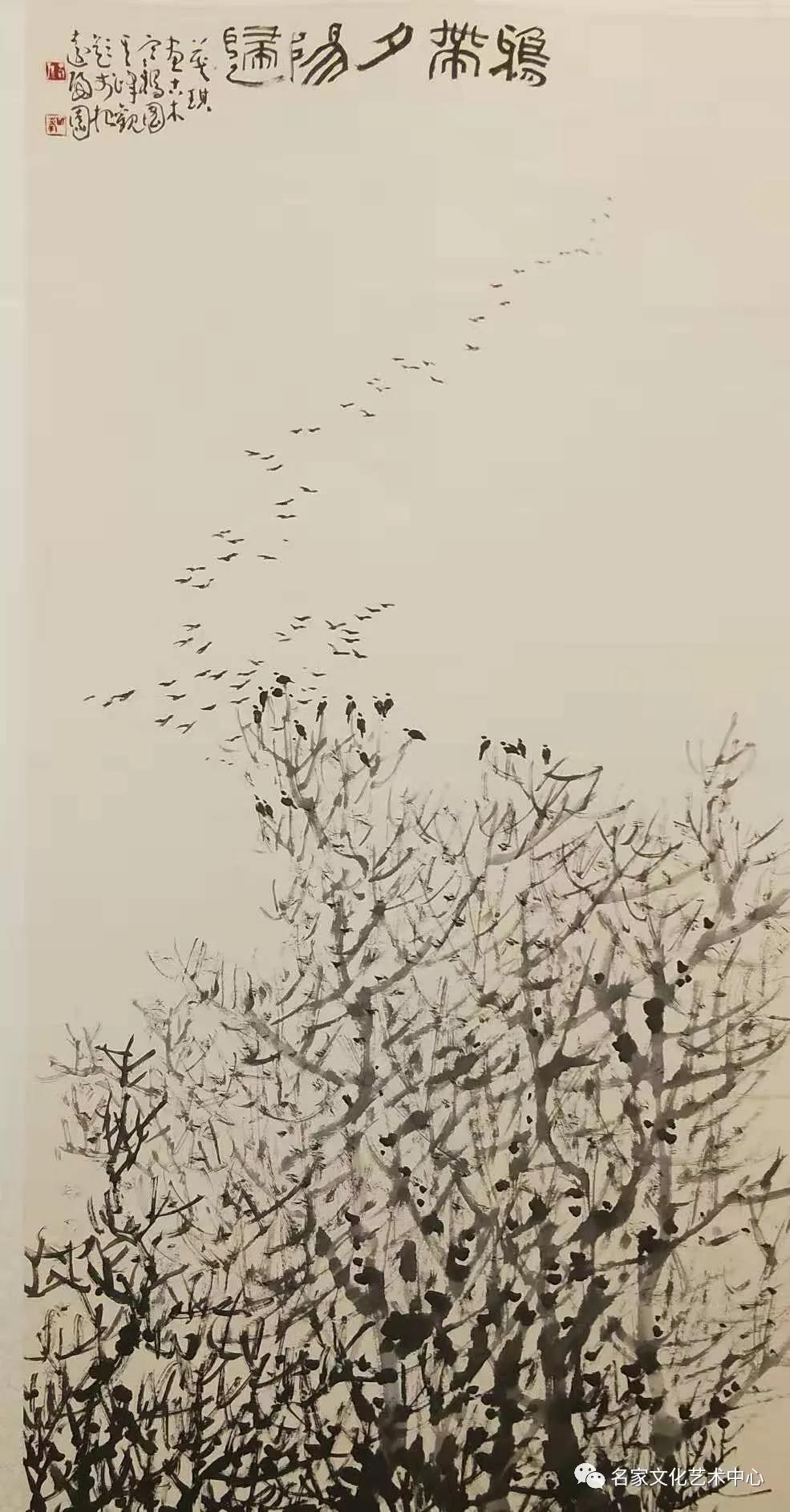

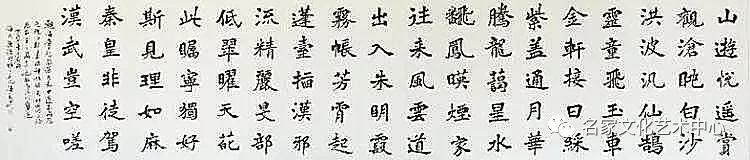

《鸦带夕阳归》

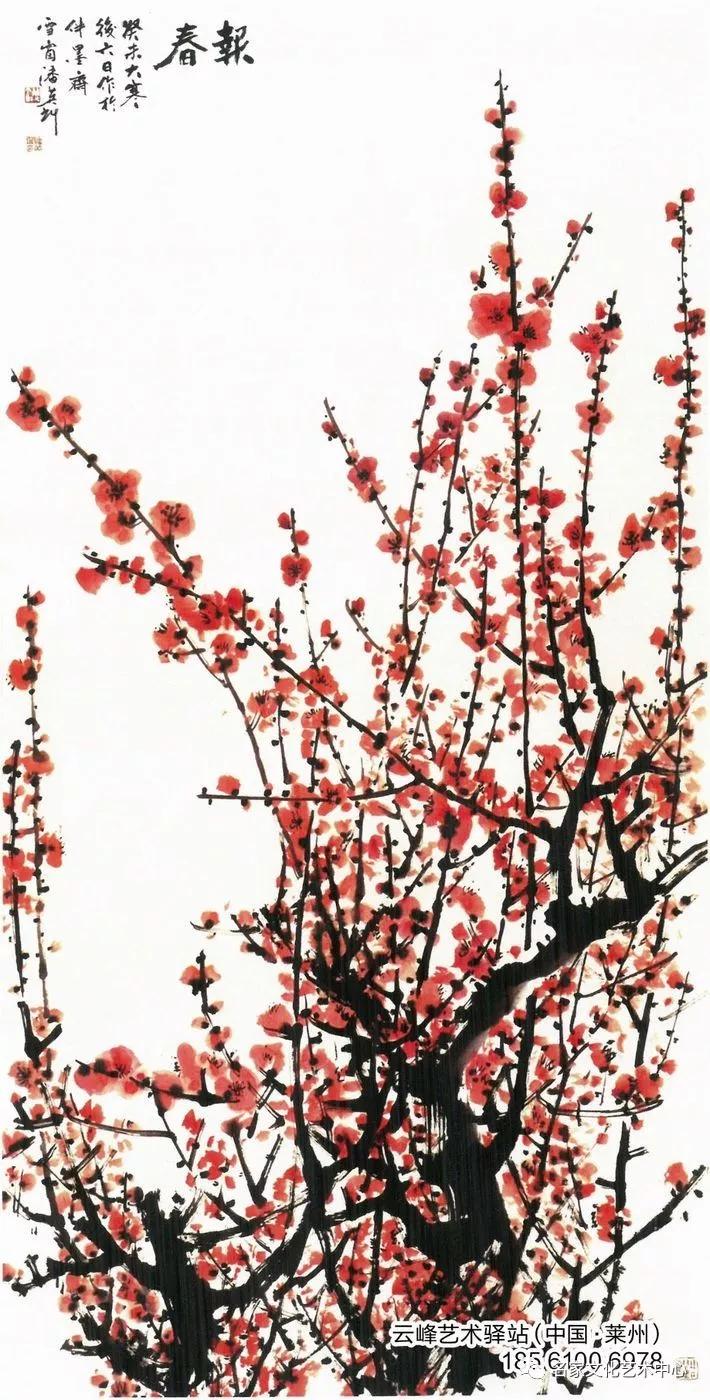

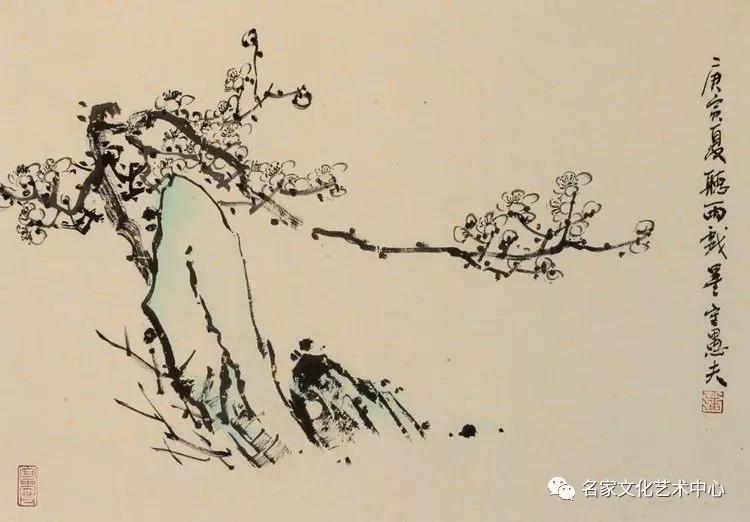

《报春》

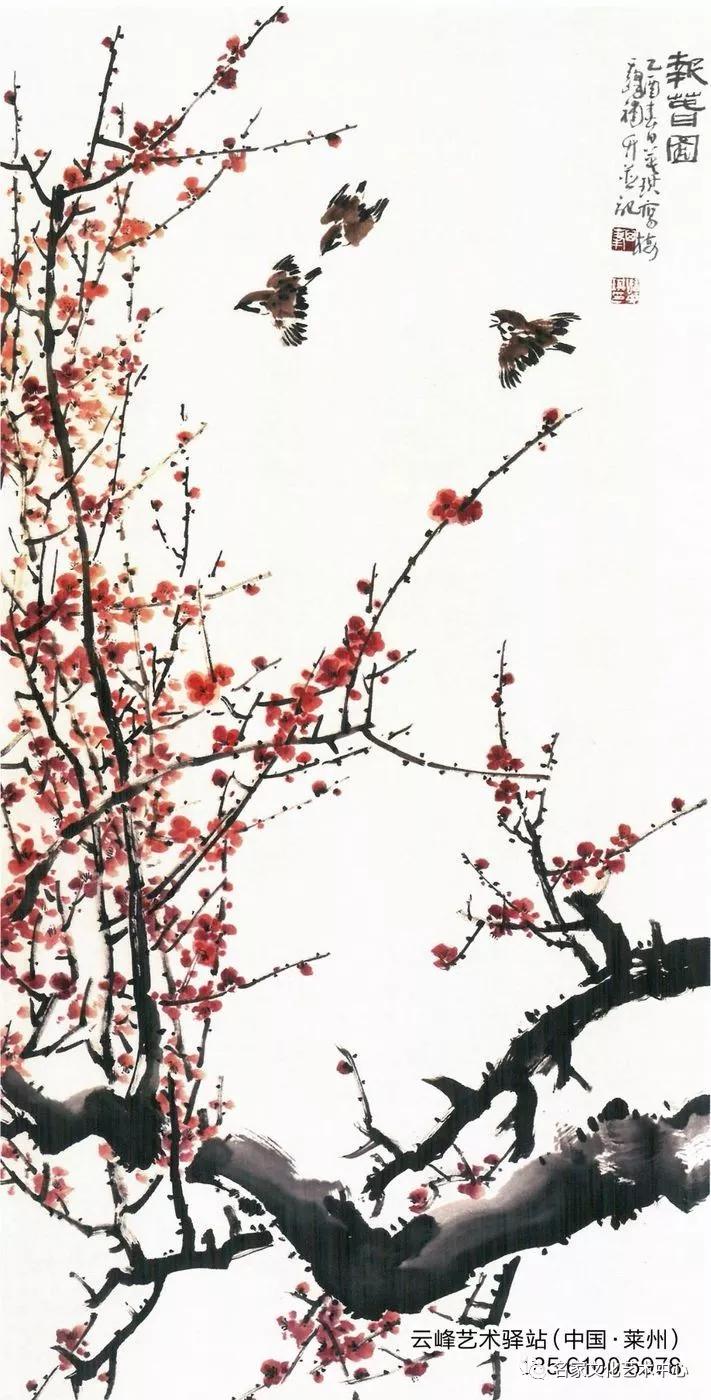

《报春图》

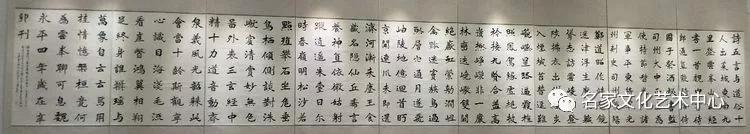

潘英琪作品

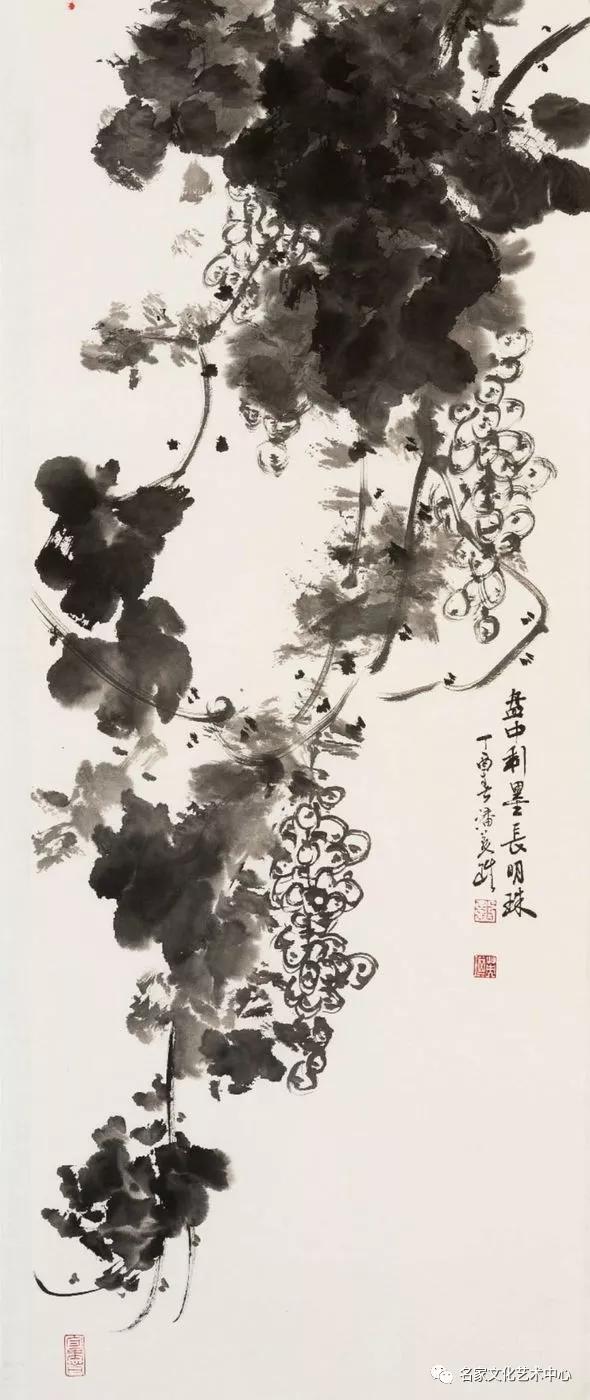

《盘中剩墨长明珠》

潘英琪作品

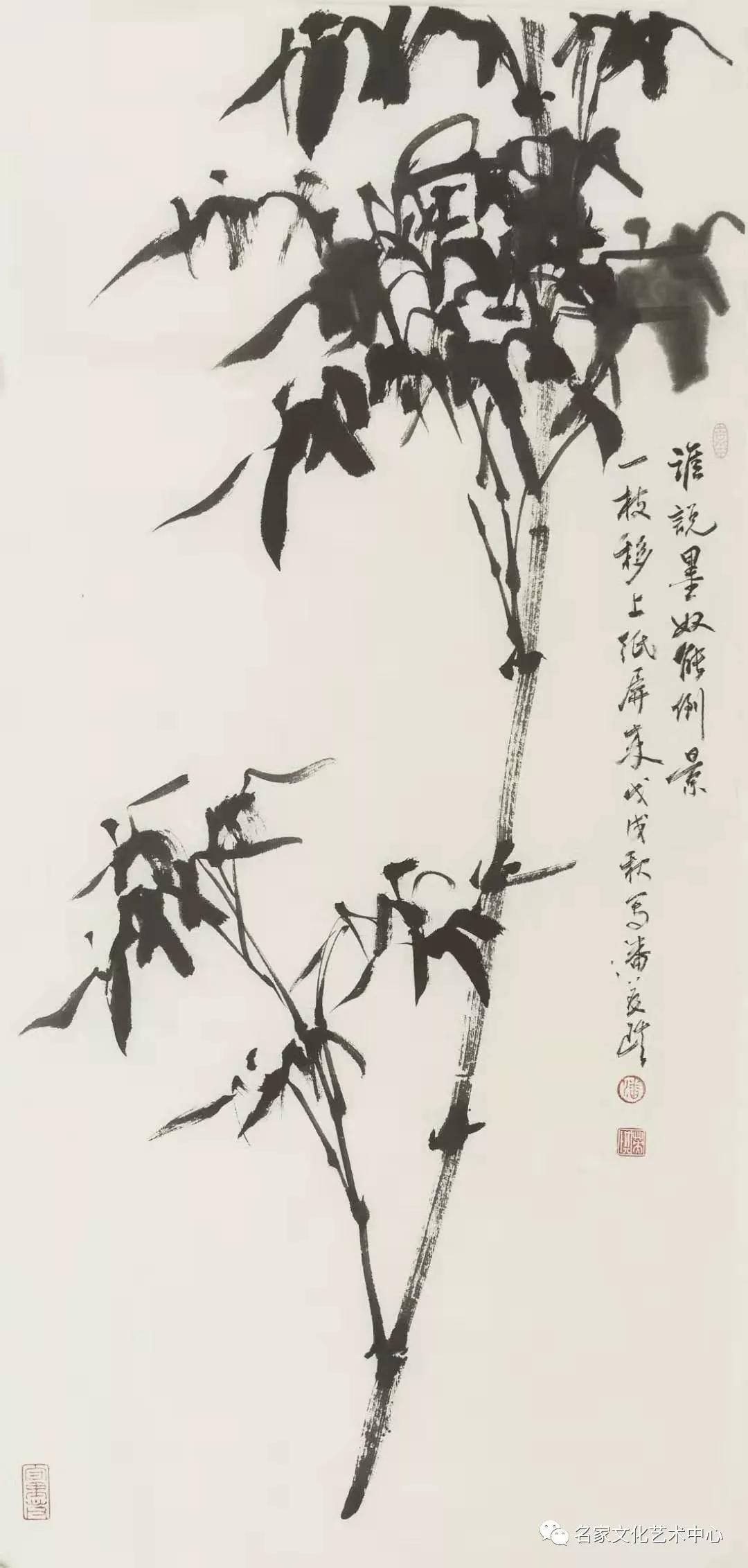

《谁说墨奴能倒景》

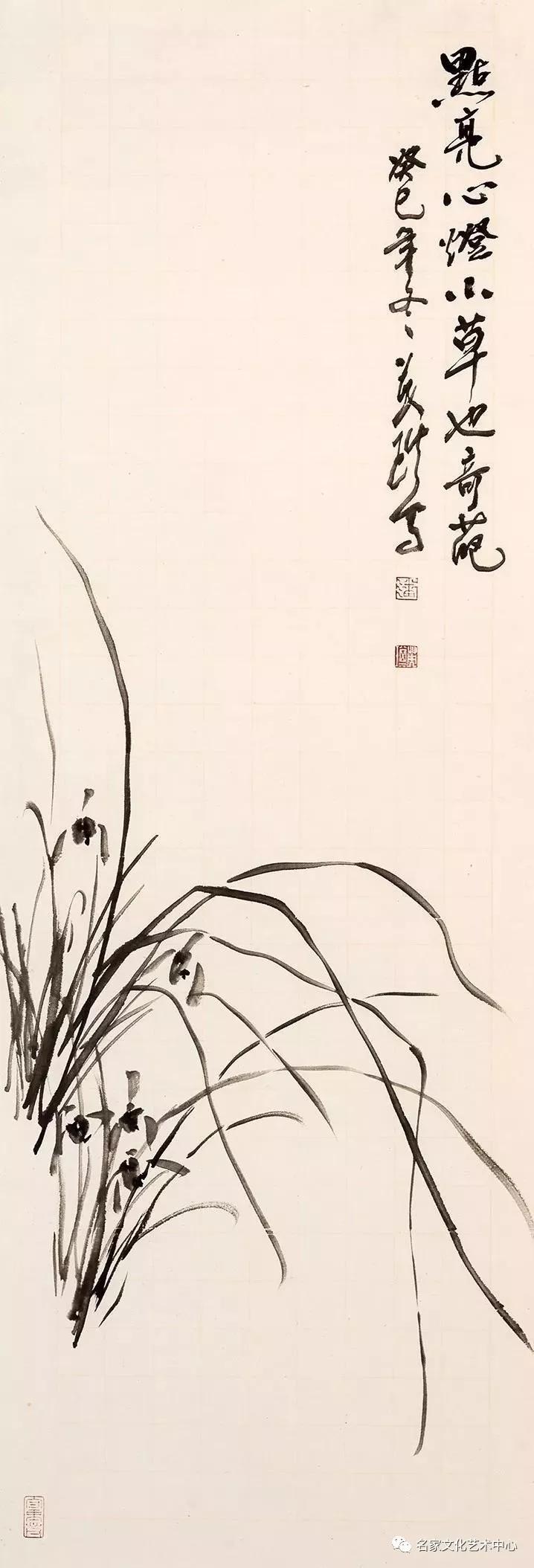

《点亮心灯小草也奇葩》

潘英琪作品

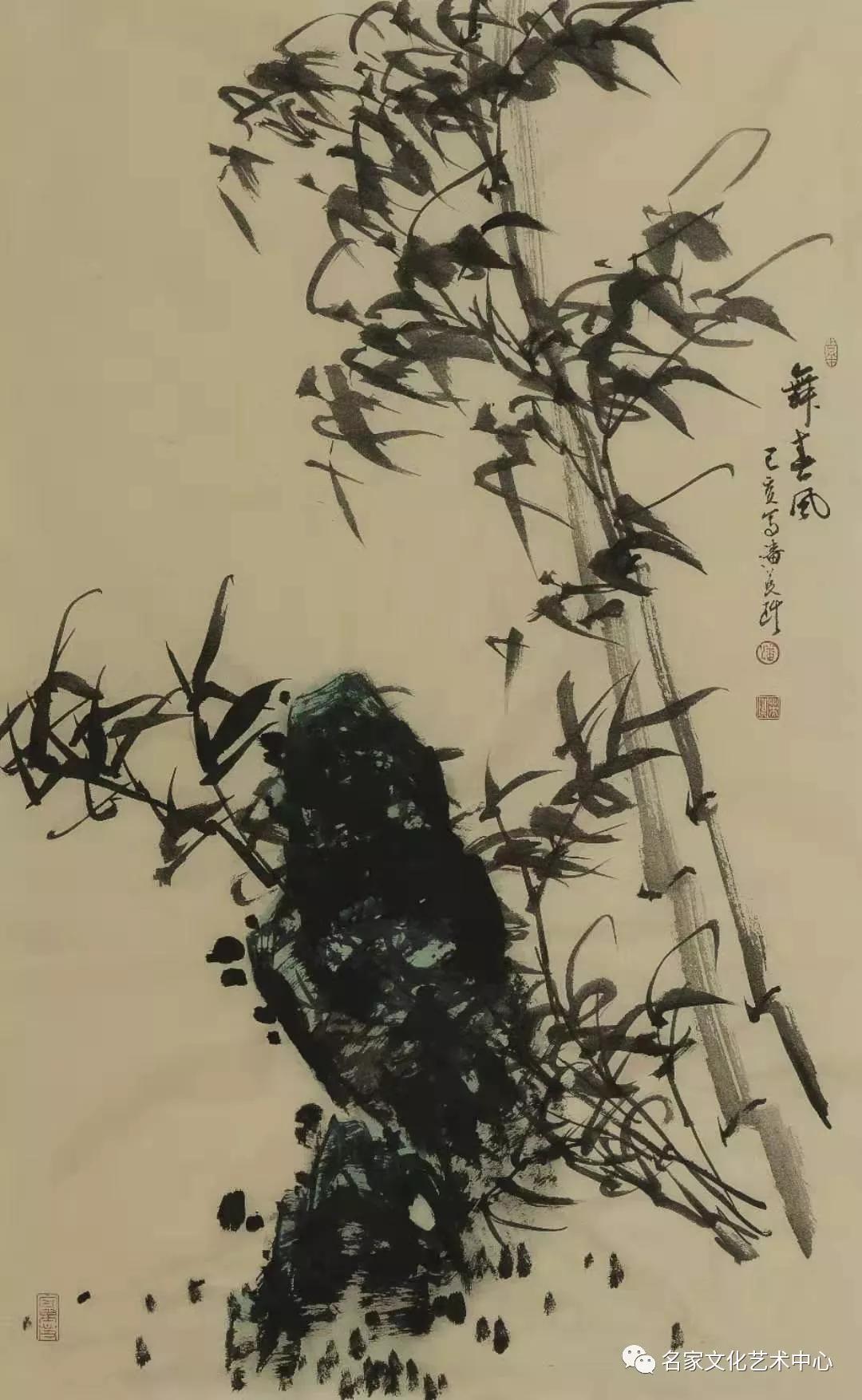

《舞春风》

潘英琪作品

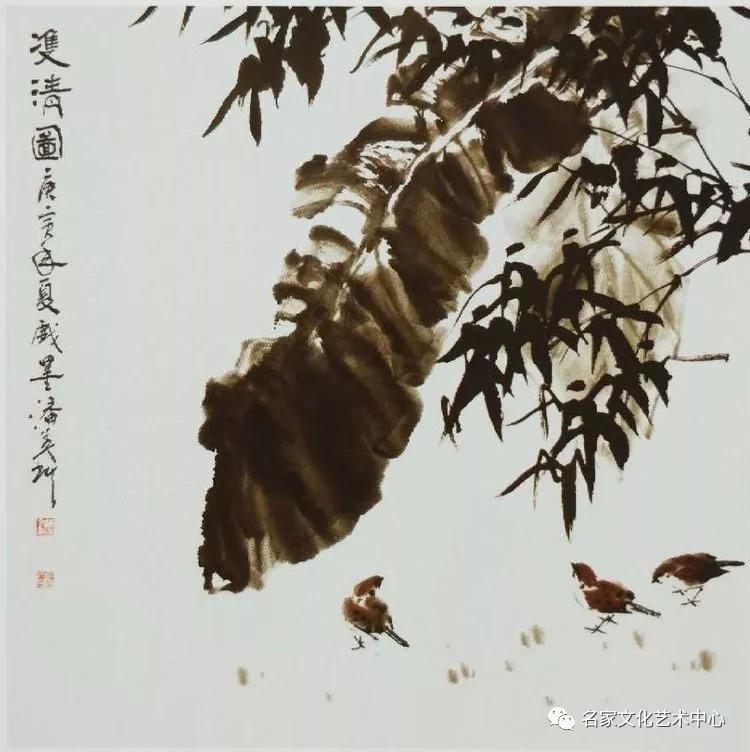

《双清图》

《竹》

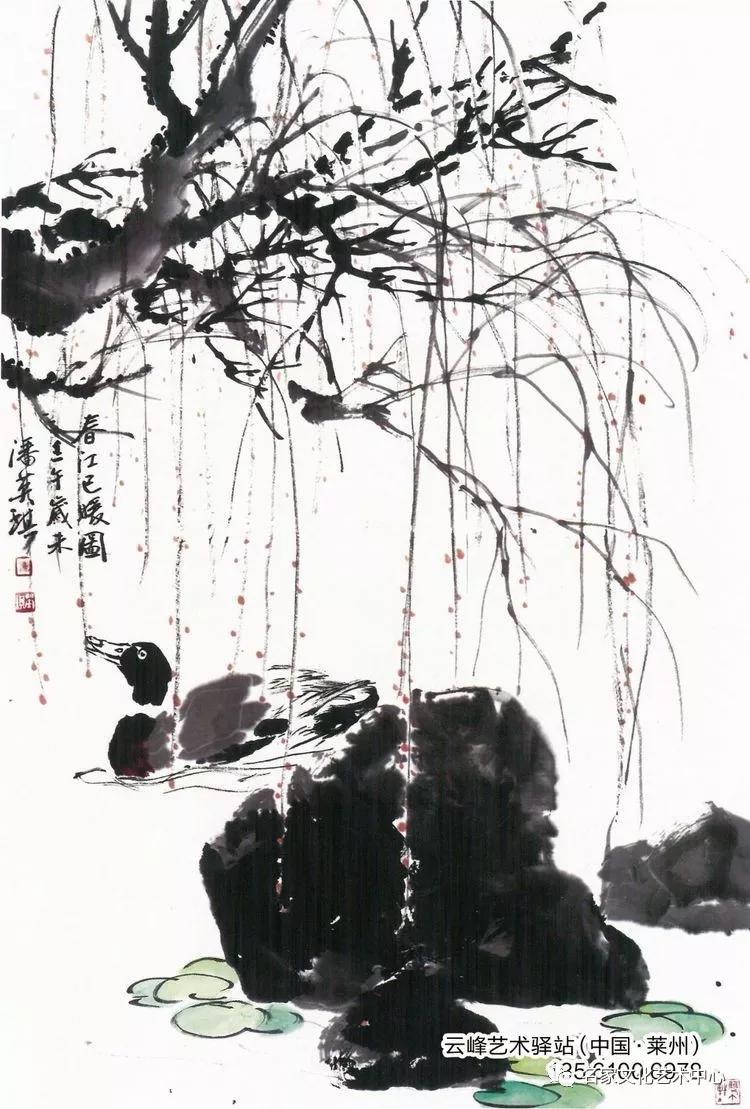

《春江已暖图》

潘英琪作品

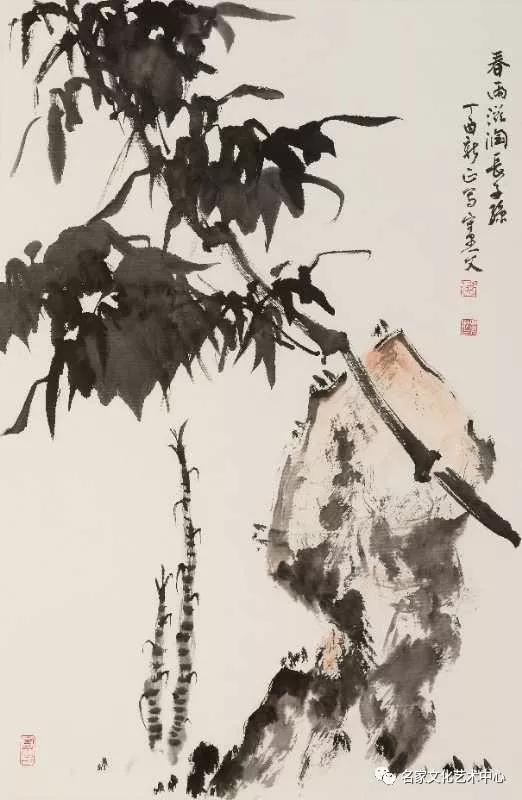

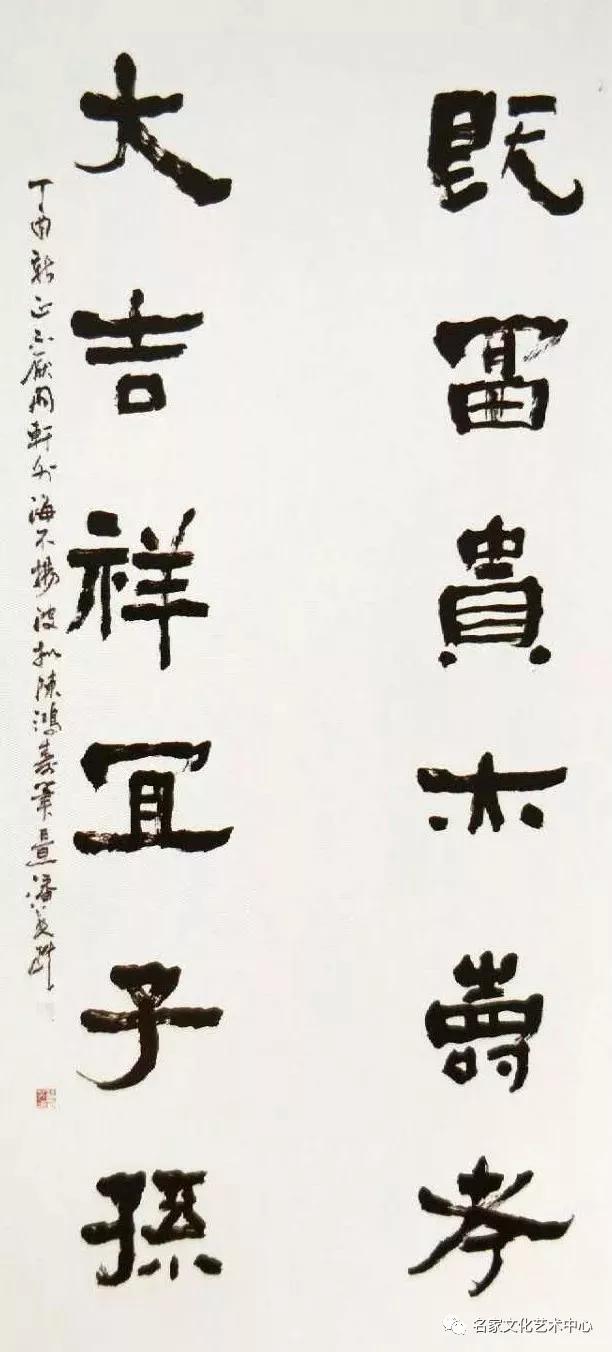

《春雨滋润长子孙》

潘英琪作品

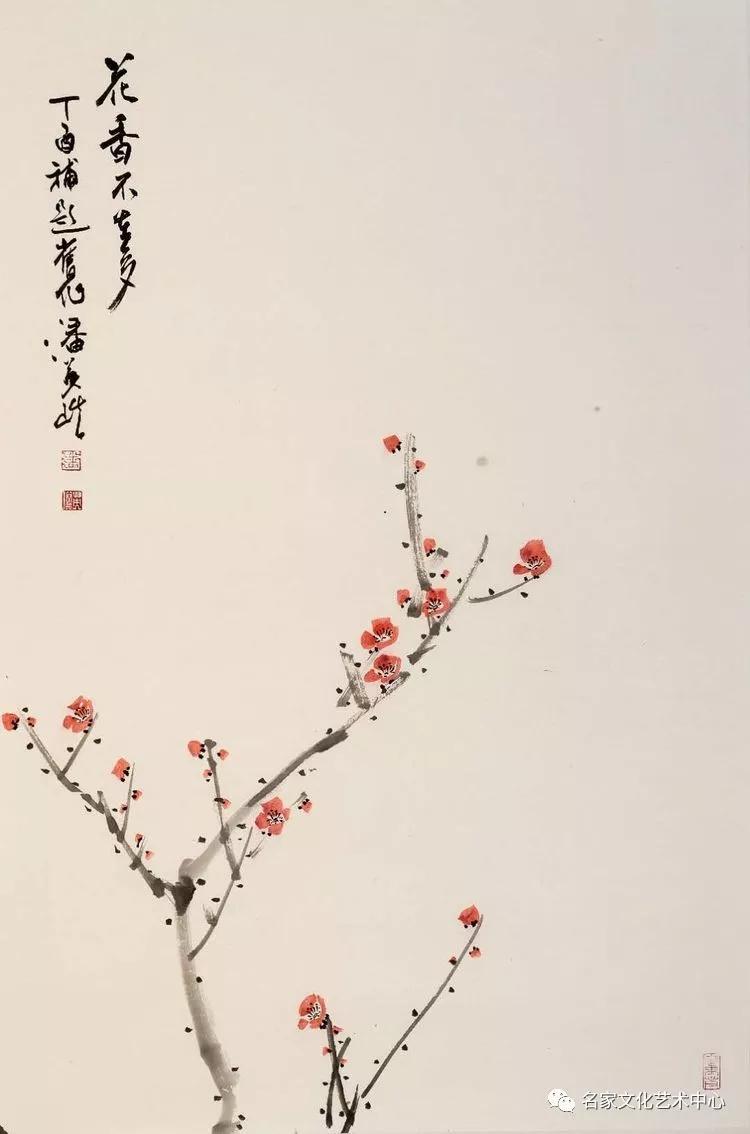

《花香不在多》

潘英琪作品

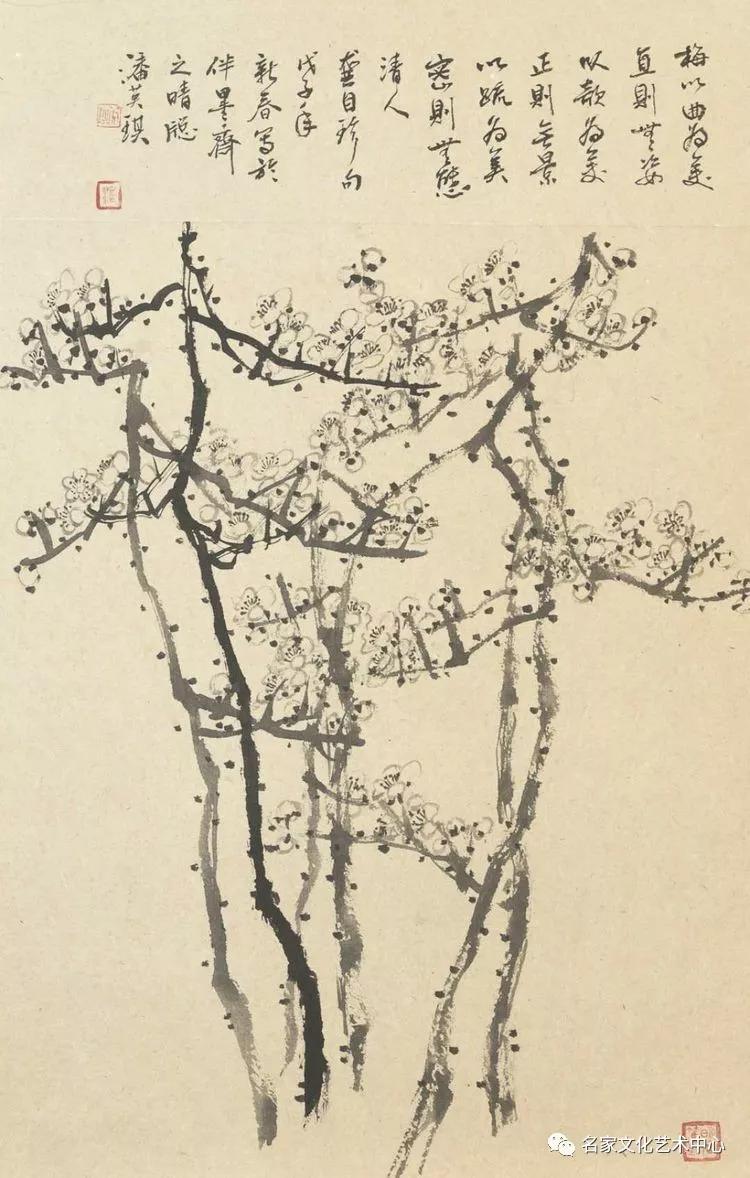

潘英琪作品《梅》

《双喜报春》

潘英琪作品

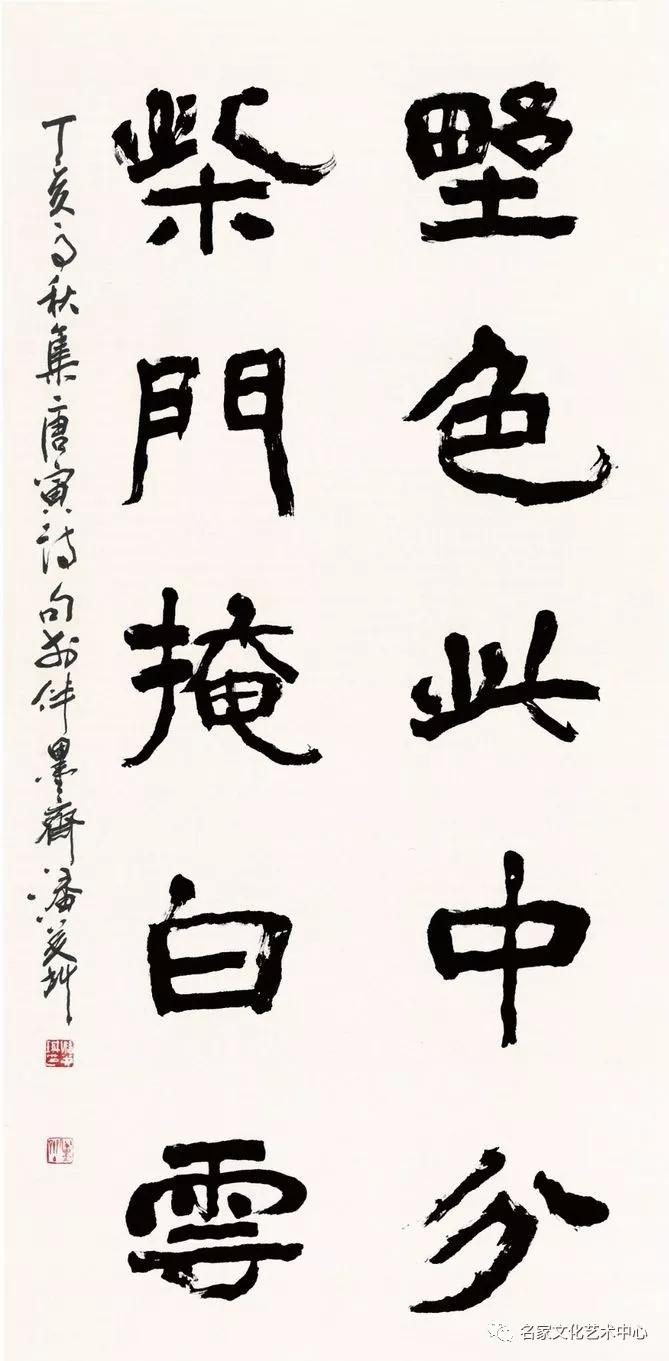

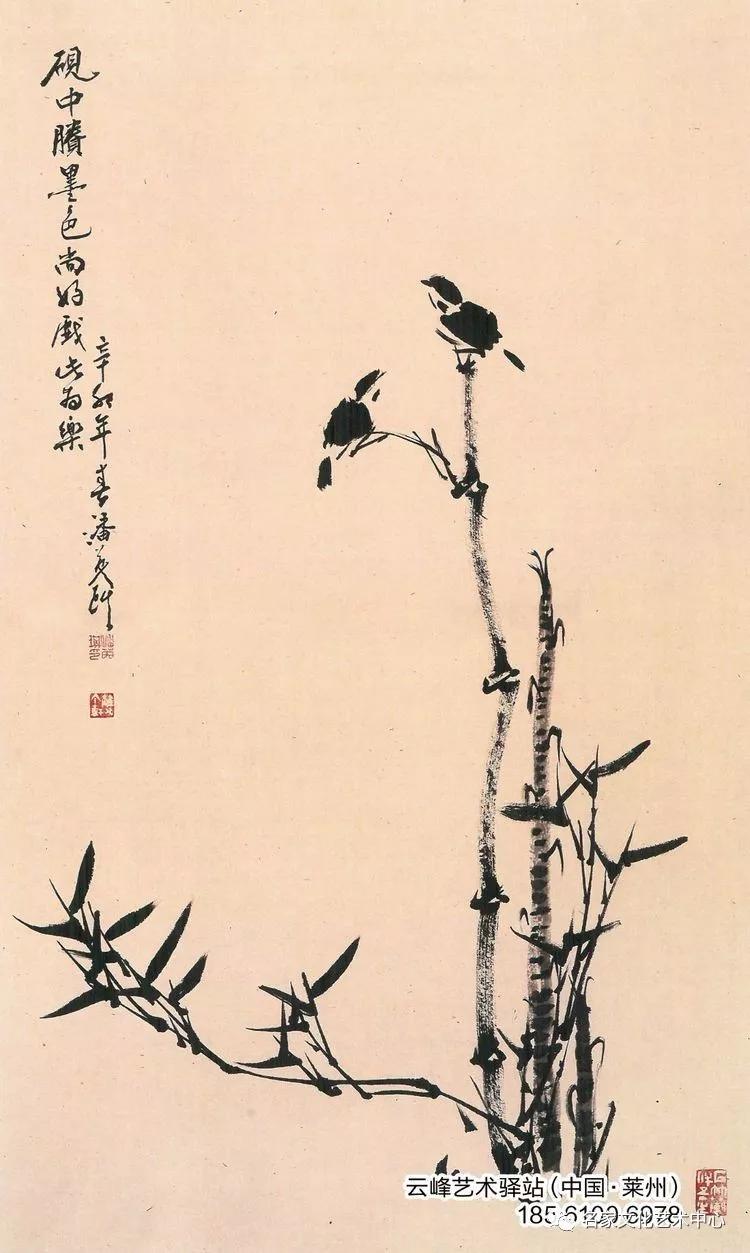

《砚中賸墨色尚好,戏此为乐》

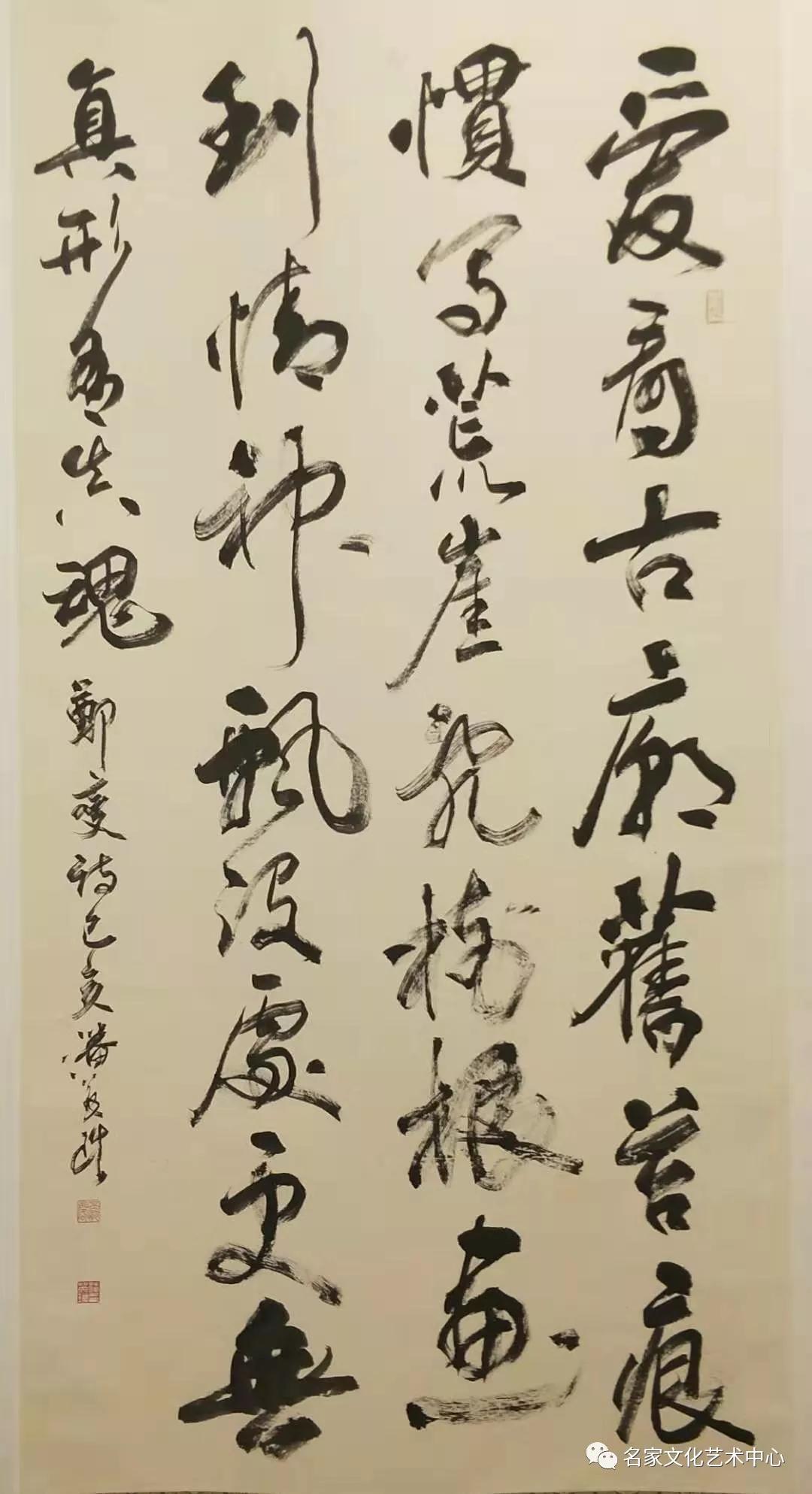

潘英琪作品

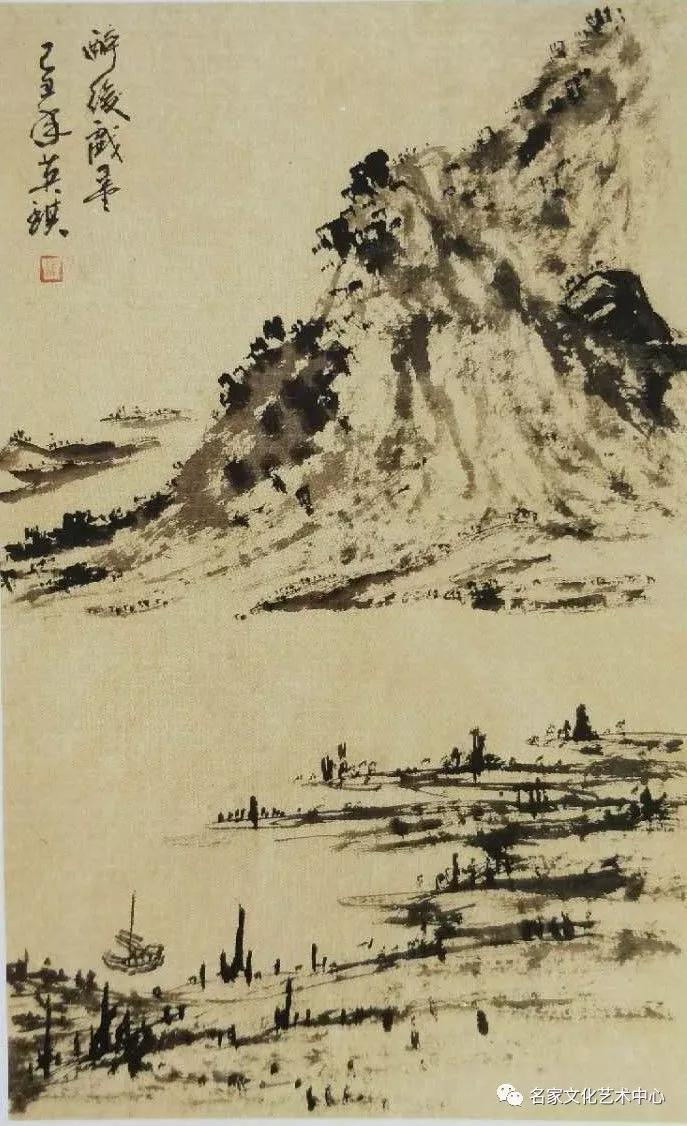

《醉后戏墨》

潘英琪作品

潘英琪作品

潘英琪作品

《梅》

潘英琪作品

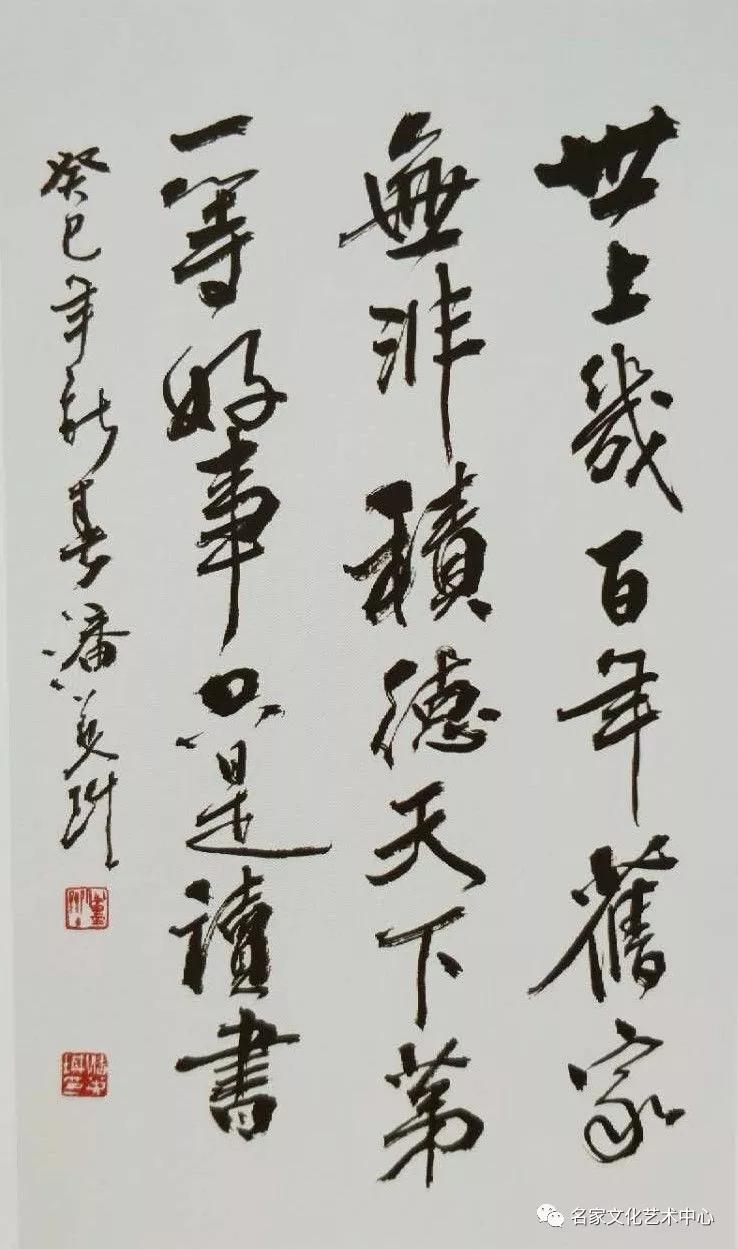

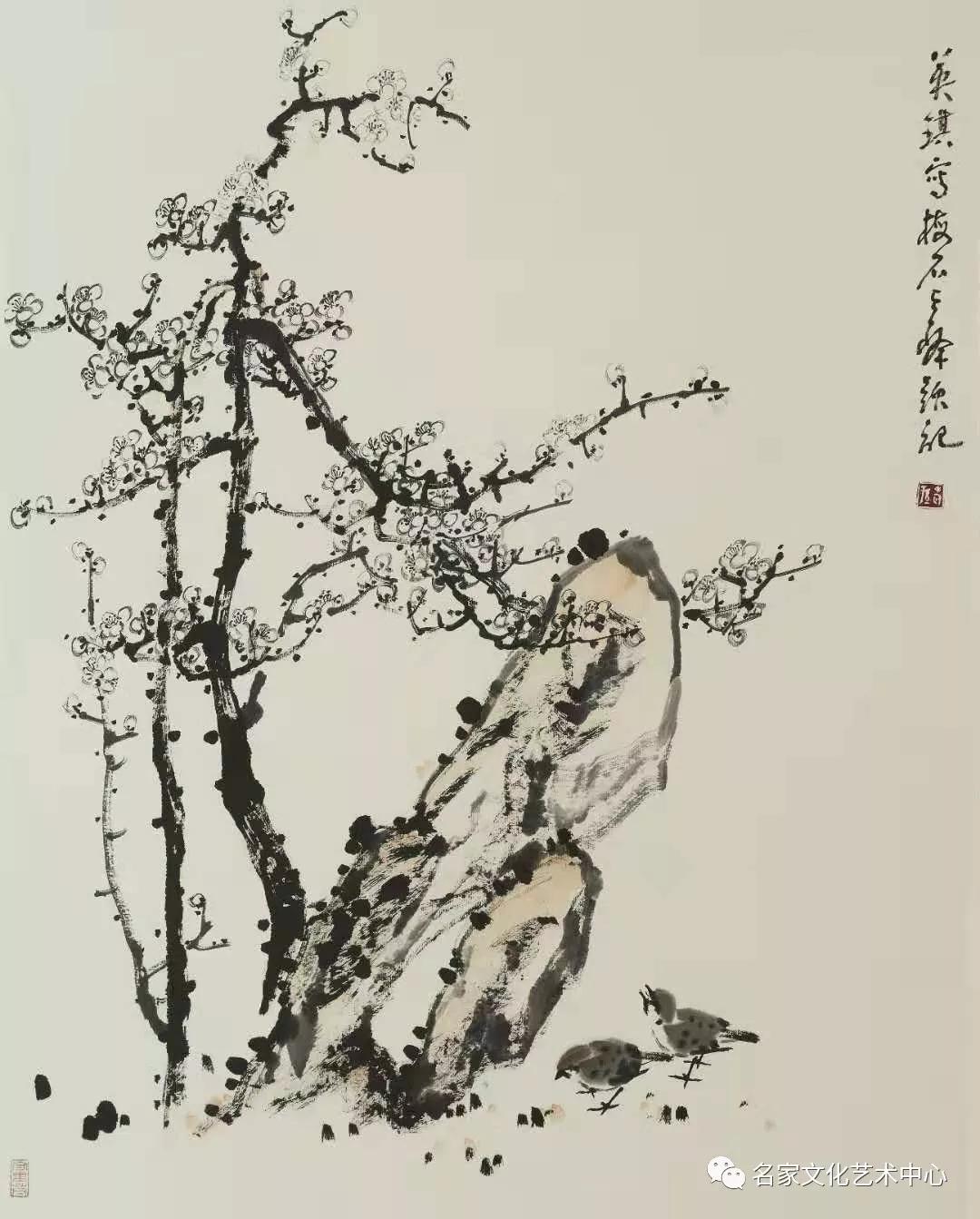

《梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。》

潘英琪作品

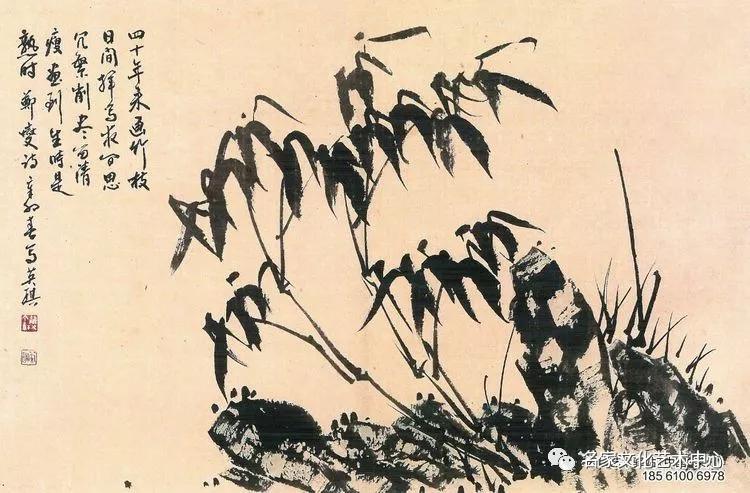

《宁可食无肉,不可居无竹。》

潘英琪作品

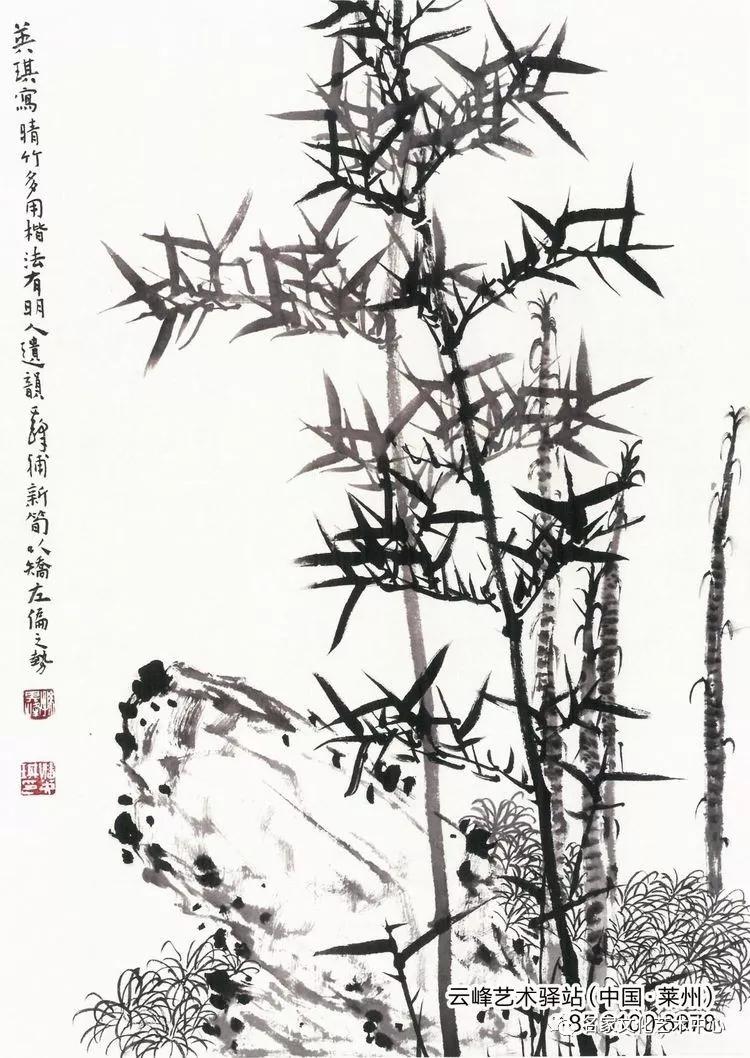

《竹》

潘英琪作品

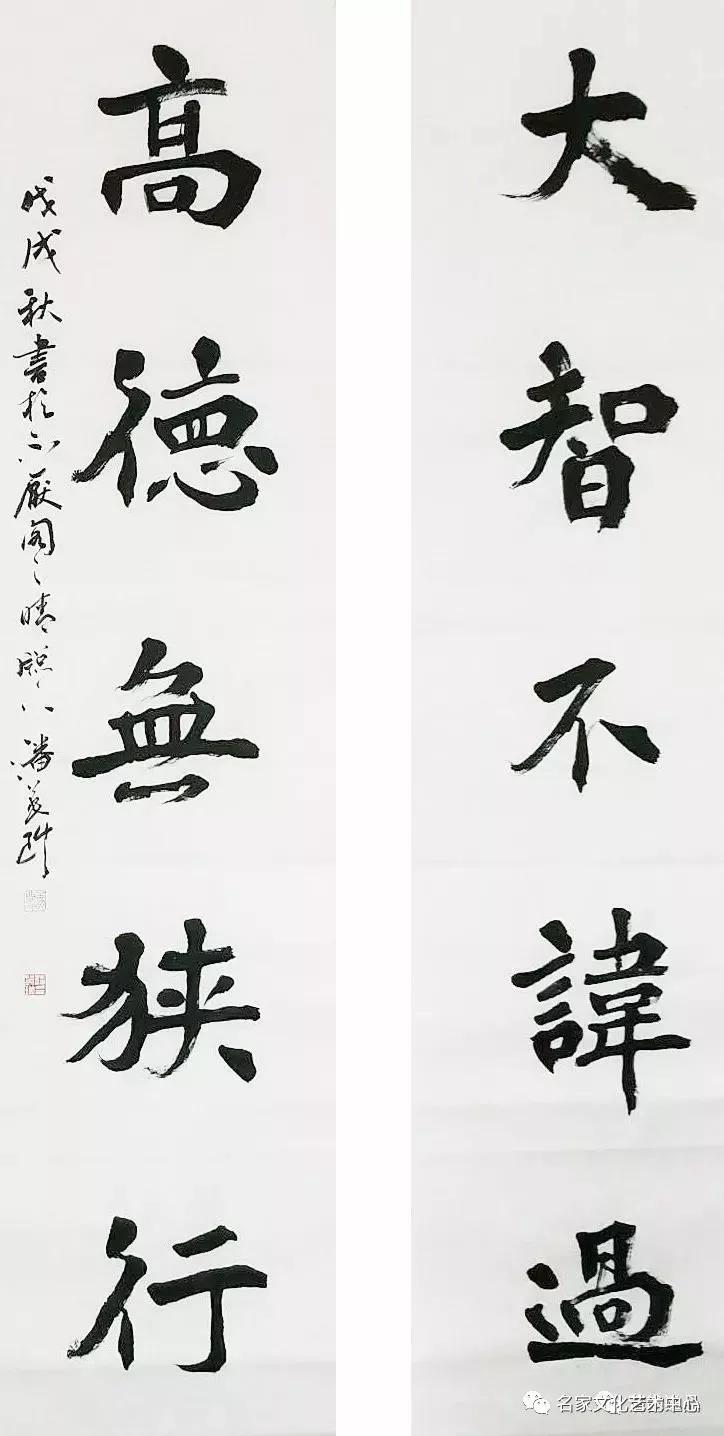

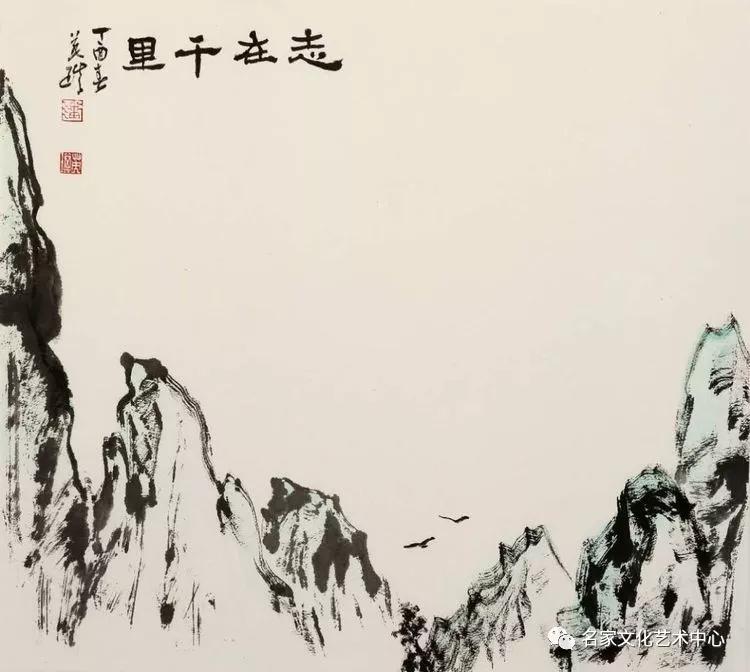

《志在千里》

潘英琪作品

评论性文章

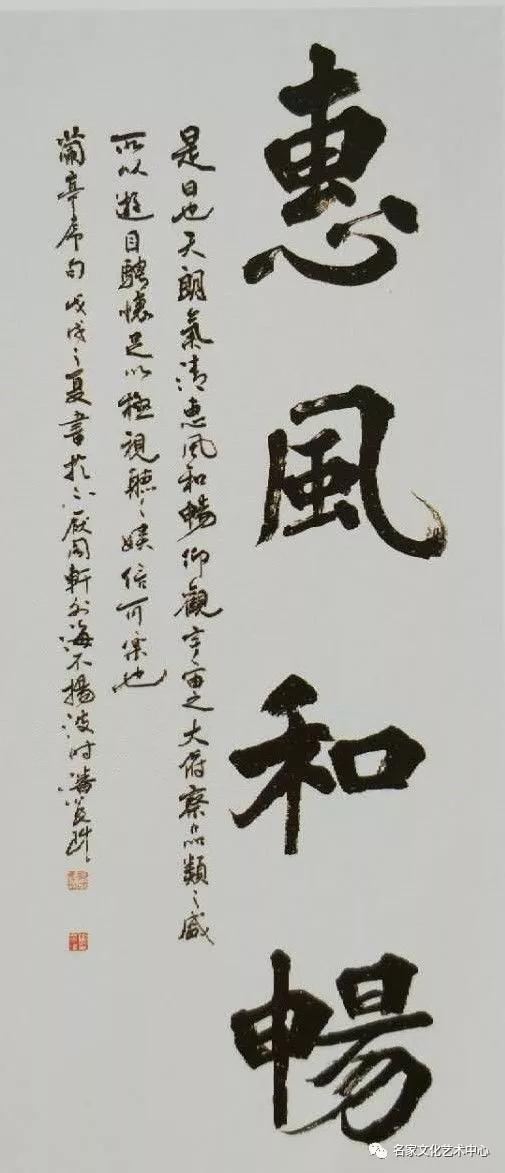

也书也画真性情

——潘英琪小记

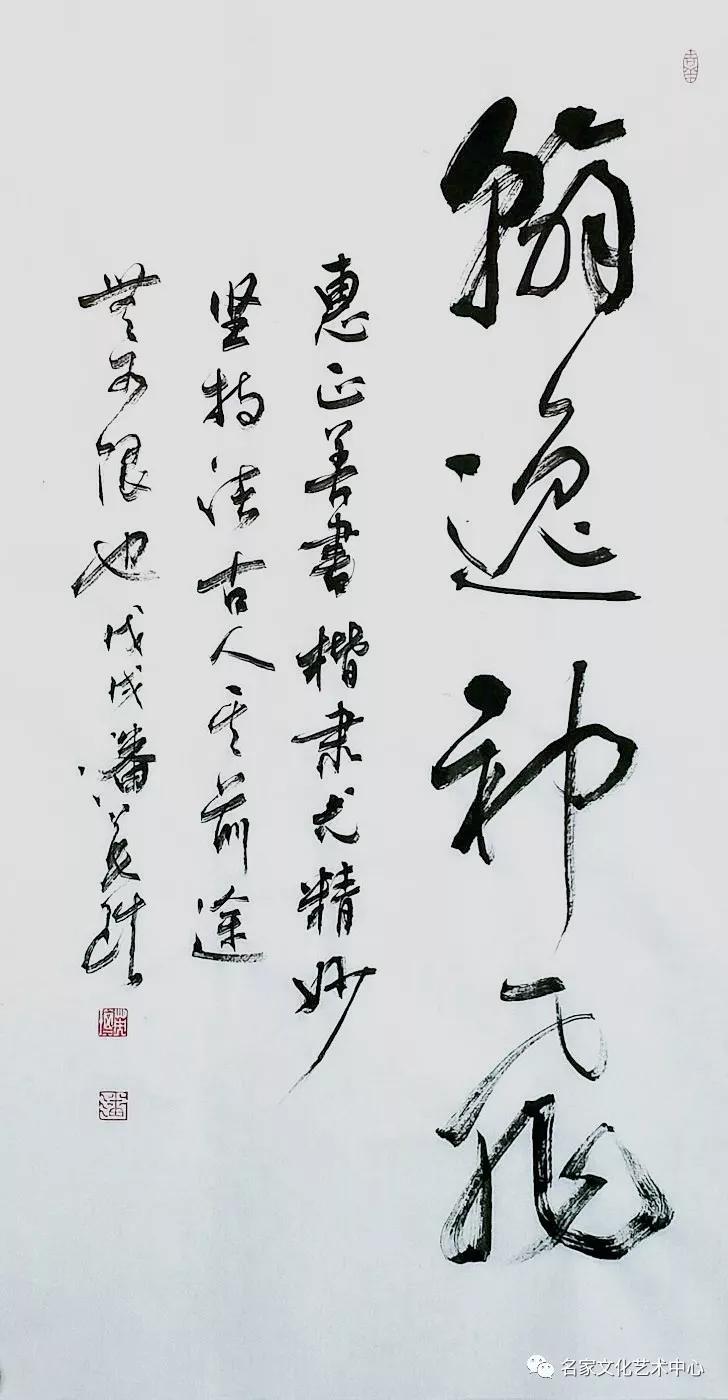

无论我们是意通过人来体验字,还是欲通过字来认识人,其结果只能落到“个性”二字上。今识潘英琪先生之字之人,实乃一个雅而豪放之真性情中人也。

英琪书时,依法度而舞,具节奏感,观者犹如在品读一首讲究平仄的诗。他自言“追求沉雄、博大之刚阳气”,见之方知此言不虚,有胸怀,有大气。若以物喻之,似荒野乱云间一匹脱缰扬鬃狂烈之骏马。这样的书法家,那心里大抵是孤傲的,有一股气自心底直直地拔起,借学问为翅而飞。作为莱州市某文化部门的负责人,潘英琪自然是工作繁忙的,但学问总是自己的,要读、要书、要画,得不虚日日之功,故而英琪兄大明其理,勤而为之,常忘我于挥毫之艺中,忘情于书之品读间。那日他凝神而自语,有陶醉感,想他是陶醉于对书法艺术的浸润中了。那种滋味,非常人能得。

也书,也画。此兄因师从孙其峰、孙伯翔二位书画名家,故画时可多见竹、石、鸟、花等。在众多画中,我只说英琪墨竹。这样的“竹”,惟自书法家手中可见。这样的“竹”,是书家的真面貌,是“写”它而出,有十足的嚼头。

潘英琪,字迹杰,号伴墨斋主人。1954年1月出生,山东省莱州市人。现为中国书法家协会鉴定评估委员会委员,山东文博书画研究会副会长,烟台市书法家协会副主席,供职于烟台市博物馆。书以魏书、行书、榜书得心,画以梅、兰、竹应手。其余可略,但1991年被评为享受地方政府津贴的艺术家,1993年被中国文化学会授予“现代知名艺术家”称号,应邀到钓鱼台国宾馆为朱镕基总理等国家领导人创作作品,为台湾《菁英》杂志题写刊名等,不可不提。这是荣誉,放在谁的身上,都得在乎,因为我们皆为凡人。

以精神、以学养、以性情——入书入画,凸现的便是潘英琪先生的个性了。我说英琪乃也书也画真性情中人者,是因之他的率真毕露,是骨子里刚阳且儒雅的气韵。且说这世上亦有貌似“性情”者,耍的实在是令人作呕的把戏,因此作品便显出气力不足故作姿态之相,而潘英琪先生之人之书,却让我见识了何为真性情。

有幸。

性情可品。英琪兄耐读。

(文:童更非)

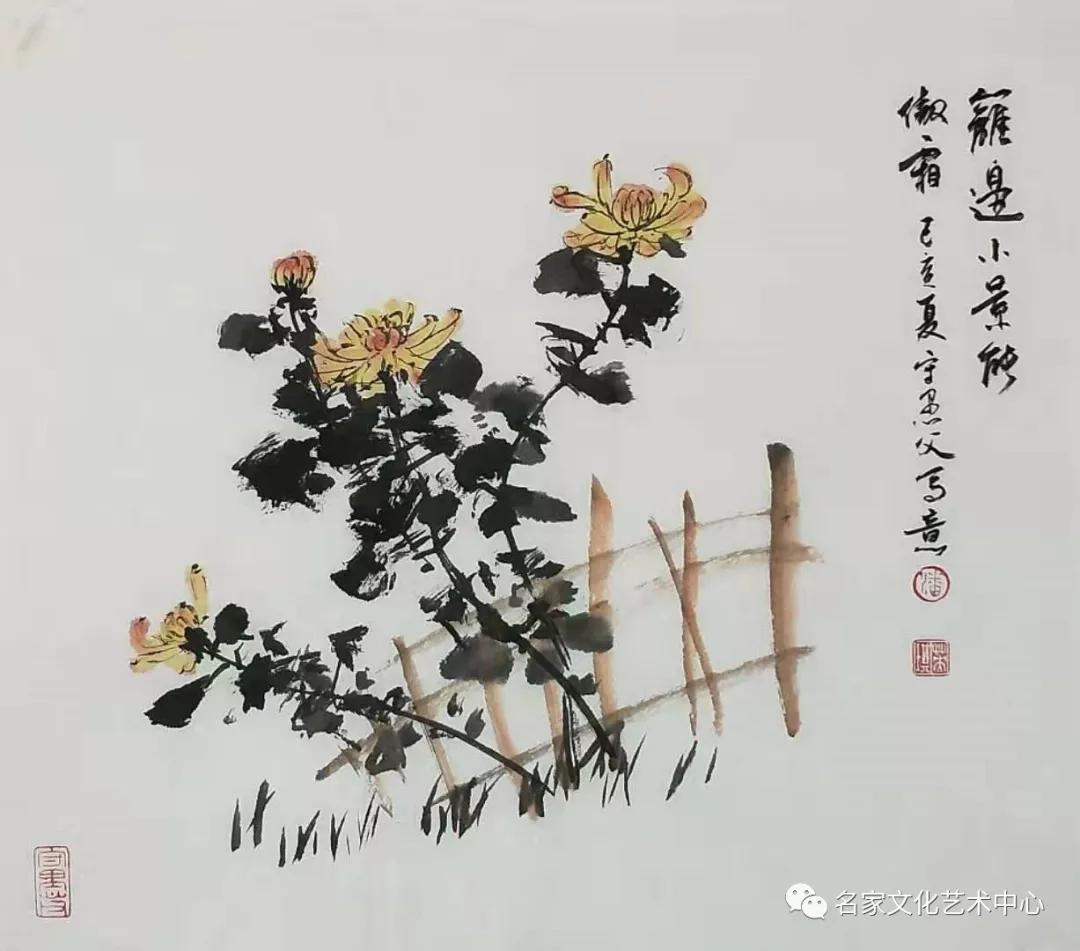

潘英琪作品《篱边小景能傲霜》

潘英琪谈书法作品的鉴赏

书法是我中华民族独有的令国人自豪的特殊艺术形式,它伴随汉文字的诞生,衍变传承了三千多年,至今仍方兴未艾。

封建帝王时代,一个人能写一手好字是入仕之门径,与文章并重。 所以历代士大夫们都能以写好书法为荣。 随着近代文明的到来,国人自西方带回自吸式笔以后,书法逐渐成为了一种专门的艺术形式供人们欣赏。 尤其是改革开放后的几十年来,随着国民经济日新月异的发展,文化园地百花争妍,书法艺术亦空前的普及并得到国际社会的认同。 在工作之余欣赏一幅好的书画作品已成为大多数社团和家庭的习惯。 随着人们对文化产品的认知和需求越来越多的现状,使书画艺术品价格直线攀升,一些利欲熏心的人就开始不择手段的仿制古今名人书画,扰乱了艺术品市场井然的秩序。 当然仿制并不是时人创造,历代不乏其人。 那么分辨一件作品的真伪就成为欣赏者尤其是投资文化产品的商家最头痛的事。 因此,鉴赏者首先要对中国书法艺术的渊源有比较详尽的了解,并能理解书法艺术的含义,知晓书法创作中的笔墨关系。 因为目鉴仍然是当下判断一件作品真伪的主要手段,所以我们很有必要来了解一些这方面的知识,以提高对书画作品鉴赏的能力。

相关知识:

一、汉文字是书法艺术的本源

书法艺术是随着汉文字的衍变而发展起来的,据史前传说,在文字未产生之前,人们已经创造了结绳记事的方法。我们的先人取材于大自然里的形象,如日月山水,草木鱼鸟的姿态而造作书契,可以说是仰视日月星辰之象,俯观鸟兽虫鱼之迹而成书。到公元前两千多年前的龙山文化时期,由原来简单的刻符,衍化成了文字的雏形。它标志着古国文明的开始。至殷商时代,已形成了比较成熟比较规范的写法,给人们的生活带来了方便。因为这些文字大都是刻在龟甲或骨头上,用于占卜、祭祀等,故我们称之为甲骨文。商代晚期,甲骨文又开始衍化出了金文的雏形,后来逐渐完善成为战国规范使用的钟鼎文(籀文)。延至秦代,始皇帝统一天下后,钟鼎文又衍化成了人们在社会活动和生活记事中统一使用的比较简便的文字小篆。这一时期也开始出现了草篆和隶书的雏形,古隶及简书。东汉赵壹在《非草书》中曰:“夫草书之兴也,上非天象所垂,下非河洛所吐,中非圣人所造,盖秦末刑峻网密,官书烦冗,战攻并作,军书交驰,羽檄纷飞,故为隶草,趋急速耳……”。到了东汉时期逐渐形成了很规范的隶书供人们使用。随着社会的发展加之战乱的不断,为了求速,人们又不自觉地创造出了章草,同时也出现了不规范的楷书,以适应当下人们的生活节奏。三国初,钟繇又把楷书的写法进一步规范并发展到了顶峰。至今仍被人们敬奉为文字和书法学习的最佳范本。到了魏晋时期又衍变出今草,行草,行书,以至南北朝时期的魏碑,唐代的楷书,狂草等延用至今。

二、书法的含意

什么是书法,顾名思义,书法就是写字的方法、规律和法则,是写字的艺术。它是研究、探讨书法的发生、发展,以及源流变化的一门科学。其特定意义是指具有美的欣赏价值的书写艺术品。因为它是由笔法、字法、章法三者技术层面上的磨练,然后融入书者的思想体验而形成。它是和中国文字紧密相关的独特的艺术,所以汉文字是书法艺术的本源。

书法这一艺术形式为中国所独有,后逐渐传入日本、朝鲜等国。它的基本要素有二,其一是使用柔软的毛笔,其二是书写形象丰富的汉字。它依附于汉文字而存在并不断发展,由单一的篆书依次衍变为隶书、草书、行书、魏楷、唐楷等多种书体创作。书法又是一种陶冶性情的手段,人们通过书法的实践来抒发和调节自己的情感,提高个人的品德修养,探索和理解人生的意义。因此古人又称书法为“书道”。既然书法是通过一支毛笔在书写汉字的过程中表达个人情感的一种艺术形式,那么同样一支毛笔握在不同人手上以他自己的思维方式所写出的字肯定有它的独到之处,因为每个人大脑思维和肢体动作的协调各有差异,这就是个性。也是书法之所以能成为艺术的根本原因。

三.笔法是书法创作的基础

笔法是书写点画用笔的方法,是合理的手指、腕、肘及肩臂部生理动作和书写工具毛笔相配合而形成的。是经过千百年来人们无数次实践而总结出来的规律。从广意上说包括执笔法和用笔法,从狭义上说,笔法即指用笔,也就是写任何点画用笔的一般原则。唐张怀瓘《玉堂禁经.用笔法》云:“大凡笔法,点画八体,备于‘永’字。”故元人赵孟頫于《兰亭跋》中云:“盖结字因时相传,用笔千古不易。”执、使、转、用是用笔的四个方面,“执”指执笔,“使”指运笔,“转”指行笔的转折呼应,“用”指点画的结构安排。唐人孙过庭《书谱》云:“执为长短浅深,使为纵横牵制,转为钩环盘纡,用为点画向背。”懂得了用笔方法之后,在创作中灵活的发挥毛笔的功能,使其提、按、翻、转情趣横生,给人以艺术享受。清人笪重光《书筏》云:“笔之执使在横画,字之立体在竖画,气之舒展在撇捺,筋之融结在纽转,脉络之不断在丝牵,骨肉之调停在饱满,趣之呈露在勾点,光之通明在分布,行间之茂密在流贯,形势之错落在奇正。”又云:“使转圆劲而秀折,分布匀豁而工巧,方许入书家之门。”当你了解了这些基本的技法之后,就容易找准一个书家的用笔特点,就能帮助鉴赏者分辨其是非高下。一个不懂得书理的人,只能从字的外部形式和一般的章法上去品评优劣,而不能从根本上判断出一件作品的真伪。因此掌握用笔方法是提高鉴赏能力的关键。

鉴别注意的几个方面:

一、把握书写习惯

把握一个书家的书写习惯是判断一件书法作品真伪的关键。 每一个人执笔、下笔的方式方法,执笔的高低、竖立、侧斜、悬臂、悬肘、悬腕或手臂着纸,以及下笔时轻、重、缓、急等等,书写者都有着不同的习惯。 这些不同的习惯,必然在笔锋着纸时有着不同的表现,显出不同的用笔特点。 笔法形式的特点,大致有正中、偏侧、圆转、方折、虚笔、实笔、顺锋、逆锋等。 同一类型的笔法形式,不同的人还有各自的具体特色,不尽相同。 同一人的作品,从早岁到晚年,又总有些变化,有的人甚至变得比较厉害; 但只要是同一人的作品,他总能表现出一线贯通之处。 因此依凭笔法的特点鉴别书画的真伪,是最为可靠的。 因为笔法对模仿的人来讲,是最不容易学得像的东西。 总之,一个人的书写习惯是长时间形成的,它是一个人的内在意识配合肢体结构在书写实践中的反应,是终生无法改变的。 就象几十亿人每一个人的相貌各有异处一样,哪怕是同胞胎也各有区别之处。 只要你细心观察终会找到它的不同点。

天下第一行书王羲之的《兰亭叙》,在初唐贞观盛世时倍受唐太宗的崇爱,他令当朝的国手反复临之,传世的冯承素摹本,虞世南临本,欧阳洵临本,褚遂良临本,直至元代赵孟頫的临本等等,都精极可崇。但每一个人的书写习惯都流露在临本当中。如冯承素在摹写过程中表现出的灵动,虞世南在临写过程中展示出的古雅,欧阳询笔下的严谨,褚遂良通篇的淡雅,赵孟頫笔画的清秀等。尽管他们都是在认认真真的临摹王羲之的原作,但仍然表现出了各自不同的书写习惯。可见古人经常用“乱真”一词来形容一件作品的精到只是褒奖而已。再如唐人颜真卿书法端庄雄浑,气势开张,结构丰满,雍容豁达。而柳公权写字虽出于颜,然点画峻拔,瘦劲利落且骨势刚健,充分应验出后世公认的颜筋柳骨之说。又如宋人苏轼,学书久习二王、颜鲁公等,晚年又学李邕,终能不拘于古法,冲破前人窠臼,形成自家风格,成为后世之楷模。他主张博采古人之长,以意成趣。曾自云:“我书臆造本无法,点画信手烦推求。”他和米芾、黄庭坚等人一起探究书法之新风,在巩固传统的基础之上、食古而能化,加之本人的学养深厚,境界高远,所以其书法作品具有强烈的个性和时代特征。是创意书风的领军人物。他还提出执笔无定法,以三指执笔而书,打破了前人五指拨灯法之成规。他的显著特点是厚重、拙浑,体现出了独具的绵中裹铁之运笔和用墨的特征。明代书风一直为嫡传二王之韵的元人赵孟頫所笼罩,使妍媚之风大盛。而祝允明能一扫甜俗之气,上溯宋人尚意的艺术风格,先以蔡襄、米芾、黄庭坚入,尤喜爱黄书,久临之。后追根溯源直入魏晋,终以其古拙雄强,豪放纵逸的阳刚之美震撼了明中期的书坛,他极度张扬其个性。又常用狼毫秃笔狂书,使点画狼藉,随意所致,抑扬顿挫,八面出锋,通篇看上去潇洒跌宕,形成了独特的艺术风貌。被世人称呼为“野狐”。其实他对草书的研究继唐宋之后又达到了一个新的高度,成为了浪漫书风的代表人物。

当你了解和掌握了不同时代书写不同书体的书家的书写技法特点之后,就会比较容易分辨出一件作品的真伪,这是最重要的一点,但不是唯一的标准,还要依据其它一些有参考价值的附属条件来共同分析。

二、把握用墨习惯

毛笔要通过墨或色才能把书写内容体现在纸或绢上,那么墨色浓淡等诸多变化在不同书写者手中差异是很大的。如宋人苏轼喜用重墨,清人刘墉世称浓墨宰相,而清人王文治多喜淡墨书,故称淡墨探花。王铎写字往往是饱蘸后下笔,每每第一个字墨洇的很漫。这就是施墨的个人习惯。了解了某个书家的用墨特点,结合其书写时的用笔习惯,就容易分辨出真伪。

三.把握结字习惯

同一个字在不同书家的思维下,就会通过手中的笔在纸或绢上表现出不同的组合方法。如唐人欧阳洵、柳公权,元人赵孟頫,明人文征明等等,属工稳严谨一派,虽各有特色,但每个字形都写的规规矩矩。而唐人颜真卿写的宽博大方,把字的可展性表现到了极致。宋人米芾,明末王铎,清人郑燮等,又在字形的可变方面研究到了顶点,给人以险绝奇逸之感。而宋人黄庭坚又从字的可延性方面进行探讨,把字的某一个笔画尽最大可能地拉长,又能不失其法度,使字形变得趣味横生。又如当代规矩的代表是启功先生,变形的代表陆维昭先生等,这些例子说明一个问题,就是每一个人对字形的理解都有自己的思想和自己的审美趋向,所以写出来的字各不相同。我们在欣赏古人作品的过程中可以慢慢的体悟出来。

潘英琪作品

四.了解布局规律

从整幅作品上看结构如何,统称章法。它是字与字连成行,行与行连成篇后的大效果。不同的书家以相同的书体写同一篇内容,其艺术效果也是迥然有别的。有的横向效果好,有的纵向很精彩,有的结构紧密,有的疏朗清新,有的款识别致,有的款识工稳等等。就象我前面例举的几位传世的宗师写《兰亭叙》,不都是在恭恭敬敬、一丝不苟的临写过程中下意识的把自己的习惯性思维和习惯性书写动作表现在纸上了吗。所以我们才能断出某一篇是某某而书。

五. 了解鉴赏对象的文化背景

了解书家的背景文化资料会更有把握的辨其作品的真伪,如宋徽宗赵佶的书法,从传世作品看,多正楷、草书,正书自称“瘦金体”,行书较少见,书风瘦弱。关于他书法的师承,早年(约20岁左右)主要师法薛稷。明人陶宗仪《书史会要》记载曰:“徽宗行草正书,笔势劲逸,初学薛稷,变其法度,自号瘦金书。意度天成,非可以形迹求也。”薛稷是唐代著名的书画家,书宗褚遂良,用笔纤瘦,结字疏通。赵佶早年的书法与此种书风十分相似。薛稷又善画花鸟、人物,尤长于画鹤,可能是书画同源的原因,赵佶的瘦金书,也很有丹顶鹤的风神。赵佶中后期的书法,比早年肥厚,师法黄庭坚,黄庭坚书法横逸舒展而又撑挺,深得船夫荡桨之妙。瘦金书虽无黄书横逸之态,但舒展撑挺却是学到了的。赵佶中晚期的楷书,是从薛稷、黄庭坚书体变化来的,后自创一体。这种书体,其撇笔峻厉有力,势尽而止,捺笔随势弹出,放而不留;横画收笔带钩,竖画收笔带点。从总体讲,不管横笔、竖笔、撇笔和捺笔,起止均露锋芒,瘦硬挺拔。在结构上,字形修长,几无扁字,遇有框形或半框形结构,用笔多取向内弧。后人认为赵佶书法独到成功之处是他的骨法用笔。骨力有外露之力,少有含忍之功。目前我们见到的仿品,不是功力不够,就是缺少外露的骨力。

又如前贤评傅山草书的“纵横驰骋,翻江倒海,一泻千里,似星河列汉。参差错落,颇具颠张醉素之风姿”。大家都知道,傅山是明末清初书坛上一位宗匠先师,他勤奋读书,知识渊博,不仅是著名的文学家、画家、医学家,还是一位卓越的思想家、美学家。在书法艺术方面,他便临诸家又转益多师,不囿成法而能融会贯通,使笔随情走后而得趣。他主张作字先做人,提出了人品的修养和学术、为学并重的观点。在书法创作的风格上他强调骨力和气魄,批评董其昌“只是一个秀字而已”。正是在这种艺术思想的指导下,傅山依自己超群的才情,无畏的胆量,霸悍的狂气和扎实的功力,以大节奏的变化,在法度之内自由的游走,使精、气、神凝于笔端而耀于纸上,让人领略到了书写过程中一张一弛而又变化无尽的美趣。读他的草书就像欣赏优美的舞蹈,摇曳生姿,揖让合度且大气磅礴,具飞流直下三千尺之畅达,令人心旷神怡。有“看似漫不经心却充满天机,又如长江大河泻之奇趣横生,似得神助”之感觉。

当你了解了书家整体面貌后,就容易发现其伪作的不到之处。因为仿造者与原创者所处的时代不同,文化背景差异又很大,所以他自始至终不敢放纵自己的情绪,因此写出来的作品会出现很多硬伤,这就为我们鉴赏提供了可辨之点。

六.区别款识

辨款识是鉴别一件作品真伪比较重要的一点。因为每个人在书写自己名号时都有特殊的方法,加之长此以往的反复书写,所以在落款时轻松自如,他人仿写是不会有自然天成之趣的,因此比较容易辨认。然后就是印章,印章过去很容易辨认,近几十年来,由于电脑制版的出现,打破了过去的平静,所以从印章上分辨难度很大,只能作为一个参考。印泥过去名望较高的书画家大多是自制,所以也比较容易辨认,而现在就不那么容易了。所以这些只能作为一般的参考条件。

另外还有一些习惯性的落款方式,如明代董其昌一般画作题款不落名款,而是用字或号,而书法作品提款却反之,一般不用玄宰等,而落其昌。当然这也不是百分之百,但至少可以作为一个参考条件。另一类像清人朱耷,一生从未见到他在书画作品中落全名款朱耷二字。但每个年龄段都用不同的名号。

辨上款也是判断真伪的一个辅佐条件,如上款中见“某某仁兄大人雅嘱”等此类称呼,一般是出现在清中晚期后。如果清三代或者是更早的年份出现此类上款,就要认真考虑作品的真伪。

潘英琪作品

七.其它

1、题跋:题跋也能证明一件书画作品的真伪,可以说与作者自署名款和所钤印记有近乎同等的作用。 只要题跋确实可信,不是伪作,不是后配,题跋者与作者本人关系又密切,又懂得鉴赏,那么确定书画作者可以大致可信。 当然,题跋的内容很多,要分别对待辨析,如题签、引首、题名、钤盖收藏章等亦如此。

2、纸、绢、绫等的分辨:造纸术是我国四大发明之一,汉代就出现了麻纸,到隋唐人们又研制出皮料纸,多以楮树、檀树、桑树皮为原料。 使纸的质量大大提高。 宣纸也始见于唐代,及至宋代又有人用竹料造纸。 以上这些纸都是经加工成半熟或熟纸后使用。 而真正直接使用生宣纸作书画是明代中期,延至清代才开始普及起来。 这为我们鉴别古人书画作品提供了一个可靠的依据。 另外,唐人也开始尝试用绢或绫创作书画作品,延用至今。

利用纸、绢等做旧,掩人耳目蒙混过关,要达到乱真的效果不是那么容易。因为自然老化产生的包浆和新熏染的大不相同,就像高级化妆师把青年演员面部化为老年人的形象,无论如何也是有破绽的。还是比较好区别的。只要经常比较,就能分辨清楚。

3、装潢:装潢书画作品是为了收藏和悬挂欣赏,也是保护书画的必要手段,它形式多样,但总体上可以分为两大类,我们把横式装潢的称为卷,竖式的称为轴。 当然还有册页,折扇,对联等等。 古来多卷式,因为便于携带和展阅。 轴的形式开始出现在古人作书画于屏风上,当时人们只是为了把一块遮挡物美化一下。 这样既能起到分割空间的作用,又可以欣赏到精美的艺术品。 真正挂于厅堂上专供欣赏大都是明代以后的事。 到了清代,又出现了多屏书画挂轴等各种不同的装潢形势。 其实,历代装潢的特点都有区别,无论是材料、式样、工用等诸方面,只要你能细心观察,以当朝实物为鉴,就能判断出一二。

浅识了书法鉴赏的相关知识后,又把作品鉴别的几个方面做了引导性的叙说,在实际把握时还要注意分清主次关系。书法作品本身是辨别的主体,而把握好作品主体的用笔方法又是重中之重,应注意到这一点,其它作为参考条件。因为书画作品主要是靠目鉴,目鉴又是凭您在长期的不断实践中总结出来的各种经验为依据。所以,只要认真细致的多看历代真品积累经验,多练书法笔法,掌握创作的基本技能,多读书了解相关的知识,就会不断提高你的综合艺术素养,就能逐渐掌握鉴别的方法。

(潘英琪)

潘英琪:

中国书法家协会会员

中国书法家协会鉴定评估委员会委员

山东文博书画研究会副会长

烟台大学兼职教授

山东工商学院兼职教授

烟台鲁东书法院院长