四、 中国画色彩的魅力

我国古代绘画从来就重视色彩的运用,历代画论对色彩的研究达到很高的水平,古代画家很早就总结了季节、气候不同所引起的物象色彩的变化,并谈到冷热色彩的运用。

[唐]王维在《山水论》中论道:“有雨不分天地,不辨东西,……雨霁则云收天碧,薄雾菲微,山添翠润,日近斜晖。早景则千山欲睡,雾霭微微,朦胧残月,气色昏迷。晚景则山衔红日,帆卷江渚,……春景则雾锁烟笼,长烟引素,水如蓝染,山色渐青。夏景则古木蔽天,绿水无波。……秋景则天如水色,簇簇幽林,……冬景则借地为雪,樵者负薪,渔舟倚岸,水浅沙平。”说明这时我国山水画家对气候、朝夕、季节色彩的变化有了更细致深入的分析,并运用到绘画创作中去。

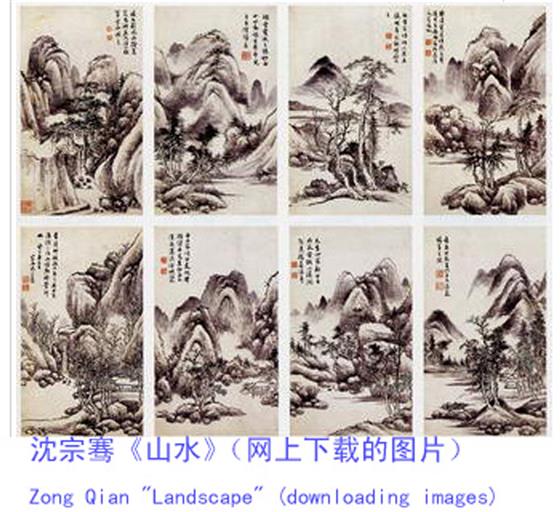

[宋]郭熙在《林泉高致》中指出:“水色:春绿,夏碧,秋青、冬黑。天色:春晃,夏碧,秋净,冬黯。”郭熙是中国古代大画家,又是杰出的绘画理论家,他概括地总结了水色和天色的季节变化。 [清]唐岱在《绘事发微》中说道:“山有四时之色,风雨晦明,变更不一,非着色以像其貌。所谓春山艳冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如淡,冬山惨淡而如睡,此四时之气也。” [清]沈宗骞在《芥舟学画编》中也生动而具体地介绍四季风景的色彩画法:“春景欲其明媚,凡草坡树梢,须极鲜研,而他处尤黯淡欲以显之。故作春景,不可多施嫩绿之色。-……夏景欲其葱翠,山顶石颠,须绿面加青,青面加草绿。…秋景欲其明净,疏林衰草,白雾苍葭,……冬景欲其黯淡,一切景物,惟松柏竹及老树者,可用老绿,余惟淡赭和黑而已。”形象地描述四季色彩的特点,说明中国画也必须用色彩表现季节和气候的变化。

沈宗骞还谈到人体的色彩画法:“人之颜色,由少及老随时而易,婴孩之时,肌嫩理细,色彩晶莹,当略现粉光,少施墨晕,要如花朵初放之色。盛年之际,气足血旺,骨骼隆起,当墨主内拓,色由外提,要有光华发越之象。若中年以后,气就衰而欲敛。色虽润而带苍,棱角折痕,俱属全显,当以墨植骨,色以融神,要使肥泽者浑厚而不磨棱,瘦削者清峻而不晓刻。若在老年,则皮绉血衰,折痕深嵌,气日衰而渐近苍茫,色纵腴而少憔悴,甚或垢若冻梨,或绉如枯木,当全向墨求,以合其形。屡用色渍,以呈其色。要极其斑剥而不类于尘滓,极其巉岩而自得其融和。凡此尚特言其大概耳。至于灵变之处,非可概视,如人皆以凸处色宜淡,而不知头面之上其突出处动冲风日,则其色必深。其洼处风日少到,则其色必浅。……又人皆以妇人及少年之色宜嫩白嫩红,而不知少年及妇人亦有极苍色者。中年往及老年之人亦有极嫩色者,然少而色苍,究是少年之神色,而不与老年类,老而色嫩,究是老年之气色,而不与少年同。“对人体肤色因性别、年龄、健康情况而有不同的特点说得细致深入。尤其能辩证地分析遍规律和特殊现象的联系,真是一篇精辟的色彩学的论述,值得我们去欣赏与学习。

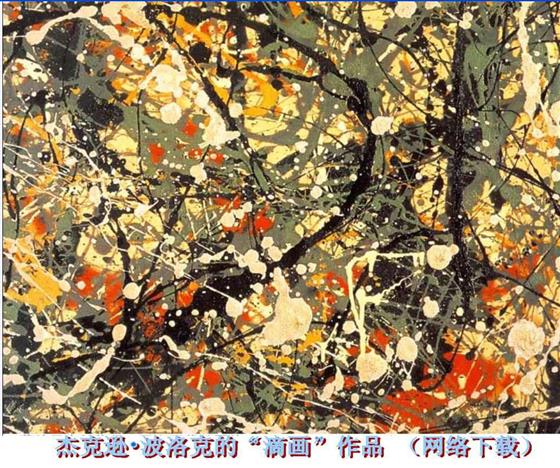

所谓生动就是十分的节奏,物象变化运动的节奏,现代社会已进入数码时代,韵律是高速运动的,画家的思想无法逃避现实,要把对当今的思想感情融进画中借助绘画浯言表达自己的情感-所以写意即写今时代之意,写现实生活之感;之所以称;为色彩写意,也正是当今绚丽斑斓的多彩世界需要感官刺激,绘画已走入国际化,是在继承传统基础上跟上时代潮流。正如石涛说的“笔墨当随时代”色彩的层次具有精致的特征,能在心灵甲唤起;‘辞不能表达的微妙感情,然而表像的第一层刺激并不会因人们只追求本质而消亡。

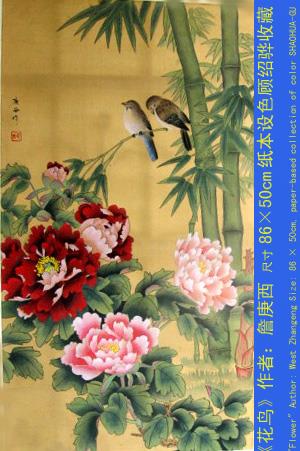

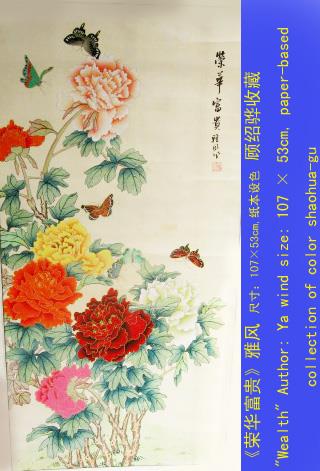

色对人的感官刺激仍时时存在,唤醒人们不要完个忽视它,并与此产生了墨对色彩世界的表现足与不足的论:光色事实的空间中的确有无法为水墨所完全复合进的自然客体;“日照香炉生紫烟”的紫是多幺细腻观察的心得。“朝辞白帝彩云间”的彩云,“千里莺啼绿映红”的富丽,“窗含西岭千秋雪”的明媚,“苍山如海残阳如血”的豪壮、其强烈的色彩视觉刺激也不能不逆反而浮现出光彩照人的影像,流露于艺术家的心底、笔间;那些超凡脱俗的文人,也要思考以色彩补水墨之不足了,尤其是花鸟画中“黄家富贤”(牡丹)、“徐熙野逸”(兰竹)各领风骚:这从文人心理上或许讲是补水豢之不足,但事实上:是平分秋色,色彩本身即具有时空的自然归赋与心知的随意流露,花开花落几乎年年如血;朝朝暮暮天天重演,高原草地则天壮地雄,锦绣江南则山清水秀,时空的自然归什重迭也白成类相,花色、云露、黄土、青草、绿水等等无不如此,这是更为丰富多彩的绘画艺术天地。所以,巧意色彩足顺应时代的发而产牛的,艺术家的任务是如何找到自己的时代语言去表达那份真挚的情感。

五、 中国画的用光

一位大画家曾说过,一位美术家的重要性,是由他引入美术语言中创新符号数量的多寡决定的。中国古典绘画中的光,大都是表现明暗分布的。现代中国画中的光,不仅表现明暗分布,而且成为刻画形象、突出主题、表现画家情感的新艺术语言。现代中国画家的这种创造,对中国画的革新与发展功不可没。对此我们必须给予足够的重视。

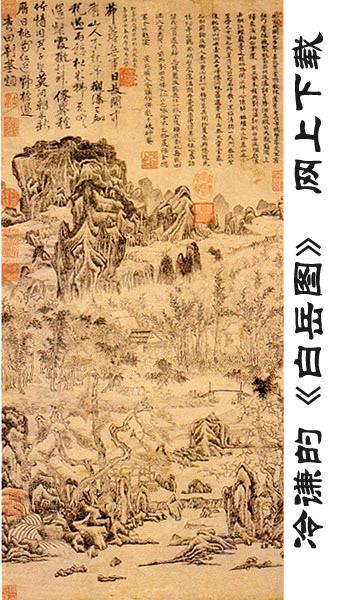

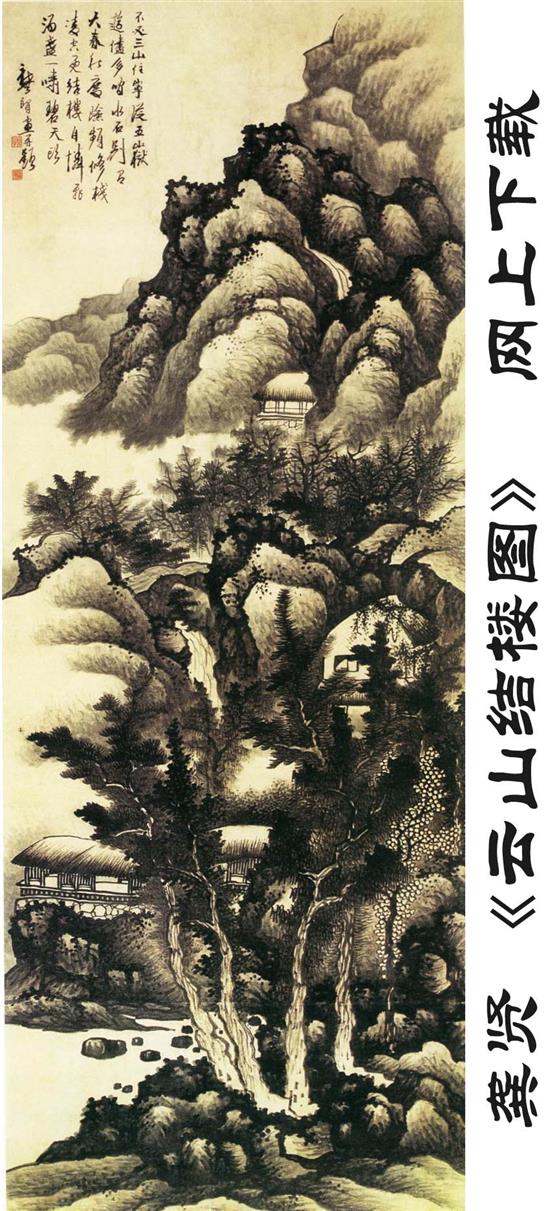

王履《华山图》

明初画家元履以自然为师,所作《华山图》册页四十幅,皆由写生观察得来,光感甚强,故山石明亮坚实,气势雄伟;而冷谦的《白岳图》纯用下:

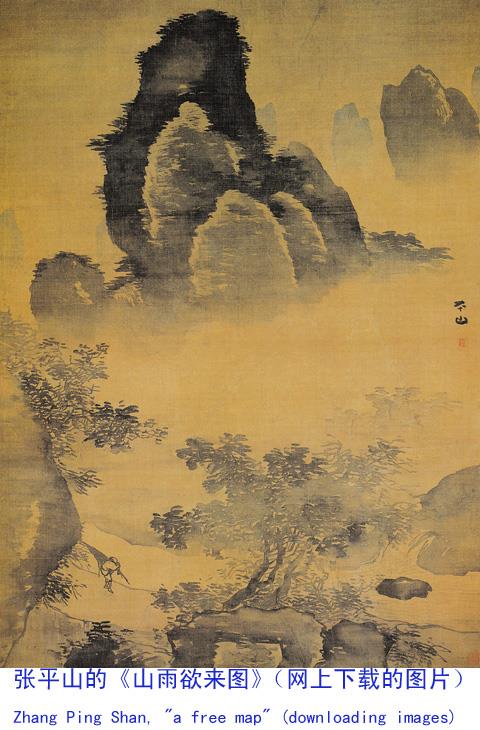

笔焦墨擦出的山石。明暗分明,光感显著,尢其画幅中部树林的顶稍留出光亮部位,与山石白云亮部协调统一,深得自然光影之妙 浙派画家继承南宋水墨苍劲的画法,全以大斧劈及拖泥带水皴勾斫,多近块的造型,放山头每出现明显的光感。试看张平山的《山雨欲来图》上部的山峰,

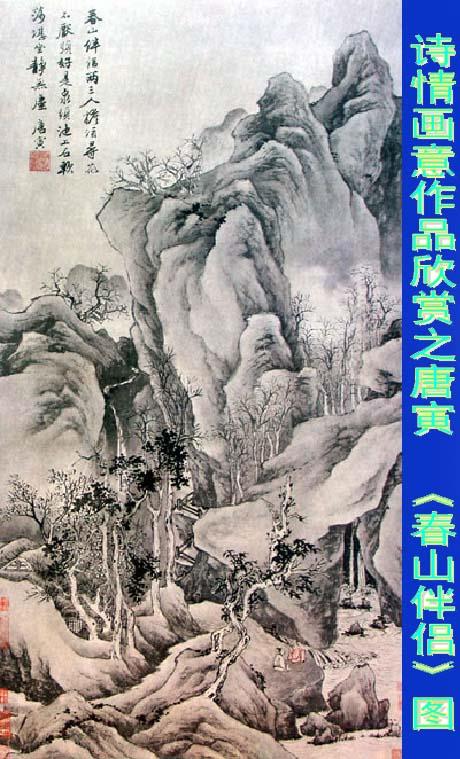

竟有类似逆光的感觉,更属奇特。吴派画家唐寅十分注重画的明度,如《深山伴侣》中的山石,明部过渡自然、暗部对比强烈、调子准确,显得整幅画面明媚动人,非对光的明度有深入观察不能表现至此。

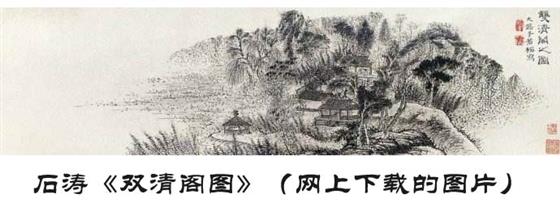

清代力倡革新的石涛,所作山水极有创意,并且“搜尽奇峰打草稿”,努力表现对自然景物的真切感受、其画山石每留出空白面,而在山顶和山脚用浓墨衬托,显得光洁明净,水墨淋漓,画面中山水更得光影微妙之趣。他的《搜尽奇峰图卷》

和《双清阁图卷》中,对树林的光影表现更是奇妙之至、

在中国画“用光”史上值得大笔一书的是金陵八家之首的龚贤—其作品墨韵深厚、层次丰富,在乌黑亮泽中迫出强烈的—)亡感。

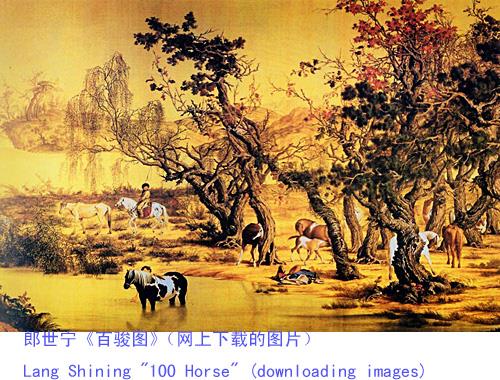

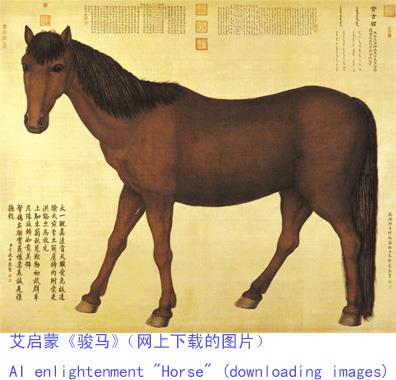

对林木及点景物的渲染也常显出光的神秘,对后人颇多启迪;需要指出的是,晚清随西方教会进来的所谓传教土画家,如郎世宁、艾启蒙等,他们基本上是用中国画的工具和题材形式画西洋画,画面全按西洋透视明暗关系刻刨,所作无论花鸟动物或人物风景,都是典型的“素描加勾线”式的画法,因其缺少笔墨气韵和情趣,缺乏中国画的传统气质,故亦与本文试图建立之“用光”系统无涉。综上所述,传统中国绘画中,历代都不乏对光有所观察和表现的画家或作品,尽管这些表现大都是无意识的,而臣程度上与我们现代人对光的观察和理解差别甚大,但也可证明“光”作为绘画上二不可或缺的一种因素,在我国千百年来的绘画实践中确已普遍地存在着,并对我国绘画的发展进步有着不容忽视的作用。

中国画以线条为主要造型手段,特别是自宋元以来,文入画家一直“以水墨为上”,把光色放在次要位置,而且光与色又处于分离状态,所以有人误认为:“中国画却是线的韵律。光不要了,影也不要了。”其实,画面上如果没有光,便一片漆黑,那叫什幺画呢?所以宋代的韩拙说:“笔以立其形质,墨以分其阴阳。”清代沈宗骞进一步指出:“画之色,非丹铅青绛之谓,乃在浓淡明晦之间。”“阴阳”、“明晦”中的“阳”、“明”指的就是光,只是中国画家对光色的认识是哲学的、经验的罢了。因此,中国画家没有原生影、派生影、全明暗、全色彩等概念,而是把画面上的光分成正面光、固定光、平面光等。现代中国画家受到现代哲学、现代科学与现代人审美要求的影响,其画面上对于光的处理发生了巨大的变化,在保留部分中国人审美习惯的同时,又大胆突破正面光、固定光、平面光的束缚,创造了新的光色语言。用强光、顶光、开光取代正面光。所谓正面光,就是光线从正面平射到物象上。正面是阳,是受光面;背面是阴,是背光面。正面光的表现源于道家思想。

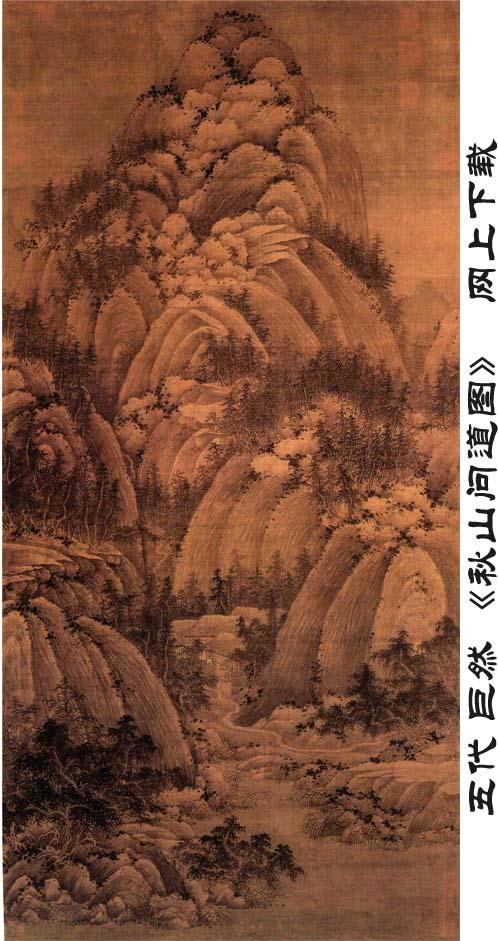

《老子·四十二章》中说:“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和。”“负阴抱阳”(即背面阴正面阳)是中国画光分布的一般法则。现代中国画家受现代光学、色彩学的影响,认识到以阳光为主的光源是多向的,光可以从正面来,也可以从上面、侧面、背面来,物象的受光面与画家对受光面的处理,也是多种多样的。在现代中国画中,有很多人使用强光。强烈的光线集中在画面的中部而不一定是正面。它的作用不仅在强调画面光的分布,也在强调某种意义,因而成为一种新的造型语言。以全景式构图,多空间的重迭组合去表现自然的“无限”。画面上的近景、远景均为弱光与暗部。画中的云水由强光表示。画面比较抽象,有巨然《秋山问道图》的意蕴,体现出入居于云水之间对人生、宇宙作形而上的思考与超越。

这是美学上的思考与哲学上的思考的互融。此强光虽仍然是哲学的、经验的,但已完全不是道家的“道”,而是融合了相对论、现代哲学与科学的“道”。

用跳动光、飘浮光取代固定光。古典画家按“负阴抱阳”的观念处理光,不考虑不同光源的光色和不同环境的光色对所画物象的影响,也不重视空气和画家视点与物象的距离对物象的影响,在表现正面光的同时,采用固定的垂直光分布。固定光使物象明暗分明、浮雕感强,但光的多样性、动态性与主观性却被隐没了。

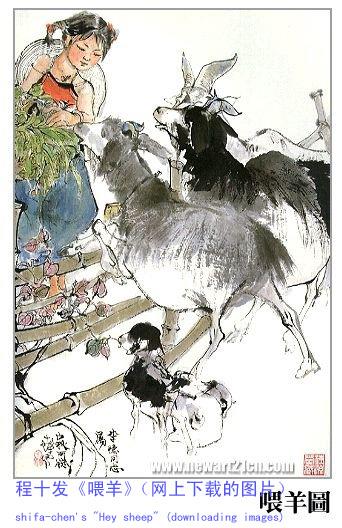

现代中国画家受到现代审美动力学和欧洲印象派绘画的影响,开始打破固定光的束缚。程十发的《喂羊》、

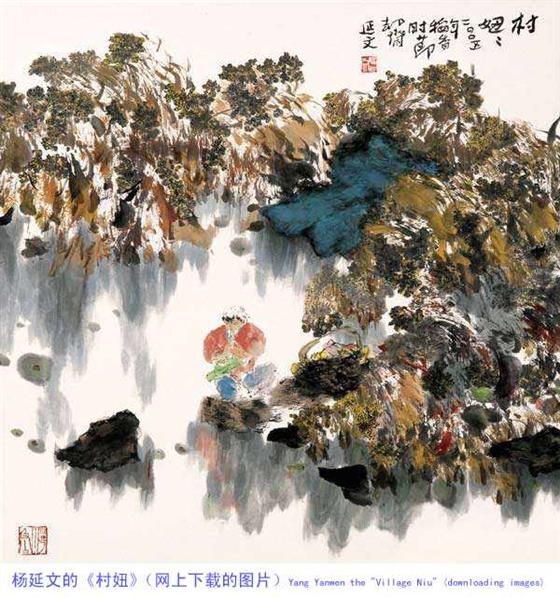

杨延文的《村妞》等作品中的光,

都是不规则的、跳跃的。《改革之年》的画面上部有几道闪电般的光,从顶部早斜线射向中部。这种跳动的光,使整个画面受到震动,暗示改革势头锐不可挡,似乎讲述着改革之年人们奋发向上的冲劲。

这种光不是依附于物象之上的,在独立发挥自身的功能。《村妞》使我们联想到蒙德里安的某些作品,

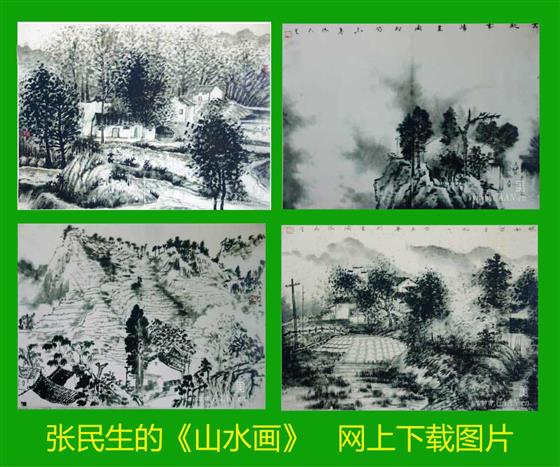

但又与它不同。此画是用水墨染成的大都市朦胧夜景。朦胧的夜色中,各种灯光的闪烁、跳动,表现出大都市的喧器、繁荣和彻夜的骚动。画面上的白光、红光、黄光、蓝光以及长光、短光跳跃着,互相映照,把大都市夜生活渲染得淋漓尽致。这种对光的处理,既有民族“基因”,又有现代性,因此它必然能与世界美术接轨。画家们突破了传统固定光的观念,可能得益于现代科学的影响。固定光的基本功能在描绘物象的明暗分布上,主要是客观的。现代中国画中许多飘浮之光,则带有很大的主观性。张民生的《山光》中没有固定的光。强光分散在几个部位互不联系,没有统一的光源与光亮梯度,强光笼罩在某些物象之上。

它主要不是说明物象之上真实的光分布,而是体现画家的主观意图——强调新时期山民新的生活。张海东的《红花图》,光分布更显得极不规则,随意飘浮。

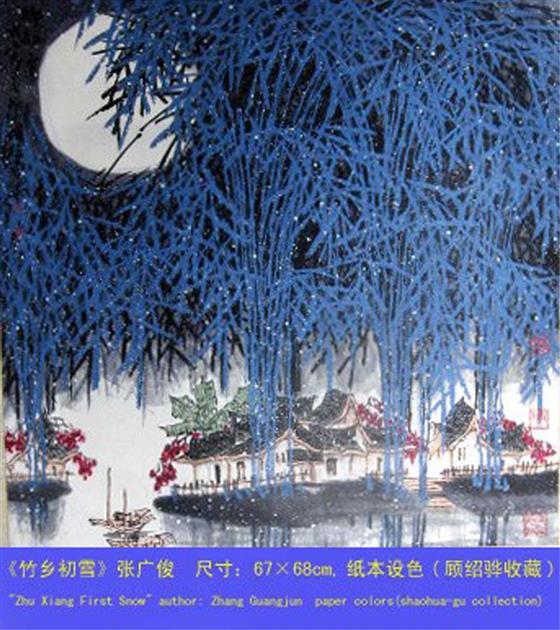

强光既不遵守透视规则也不囿于光分布的固定要求,有的落在人物的上身,有的落在人物的胳膊或脚上,有的落在飞鸟的头部或背景上。白色的强光与偏冷的红花形成对比,突出表现红花园中奏笛的三女于优雅的神态。飘忽的强光使清晰的画面变得有些朦陇,呈现一种含蓄的诗意美。张广俊的《竹乡初雪》画面:

一轮皓月照亮一片被茂密竹林遮住,又时隐时现的在小山村上;这里船儿歇了,村庄“睡了”,雪儿在静静地下……;一切是多么的恬静。画家用“顶光”处理:被撒上朦胧月光的山村、小河与大地,竹林时隐时现,画中散落着白雪。这是自然美与心灵美的和谐融合。这种美的现代感很强,又在似与不似之间表现对象,抒发了画家的情思,表现出东方艺术的韵昧。

三、 用点光、变调光取代平面光。我国除了一部分花鸟画外,大部分山水画、工笔人物画的色彩都是平面的。平面色彩之上的光缺少层次、冷暖、明暗变化,因此是平面光。现代中国画家从我国舞台美术、民间美术和西方现代主义绘画中吸取有益的因素,采用点光、色彩变调所呈现的有层次、有变化的光,来突破传统的平面光,并使这种光成为画面灵动活泼的语言。点光,就是把强光分解成许许多多的“点”,使之散落在画面的各个部分、各个角落,使画面的动力性增强,并呈现丰富多彩的光分布。姚卫国的《希望的早晨》,整个画面是偏冷灰调子。在一片暗灰色建筑物中,到处可见白色的亮点,把一所希望小学照亮。

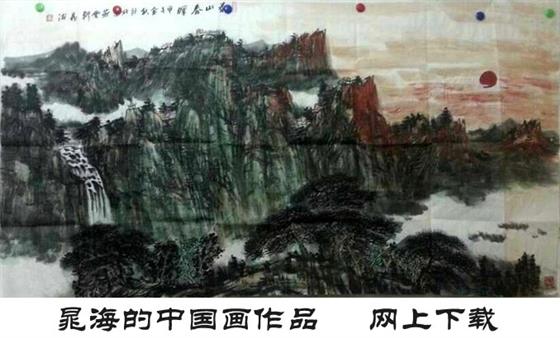

大大小小的亮点,似乎汇成了优美的旋律,奏响希望小学新一天的晨曲。闪烁的众多亮点,使画面富有动感,表现出早晨生机勃勃的景象。作者用被大大小小亮点包围的、饱和度不相同的偏灰紫小色块来构成画面,打破了传统重彩画的平面光画法,使画面显现出强烈的节奏感。这种节奏感的高潮在画面的远景——小学生举行升国旗仪式部分,红旗与众多白色亮点互相呼应,让人看到画面上不同形状光点的组合,都是为主题服务的。另外,我们在晁海的《晨曦》、

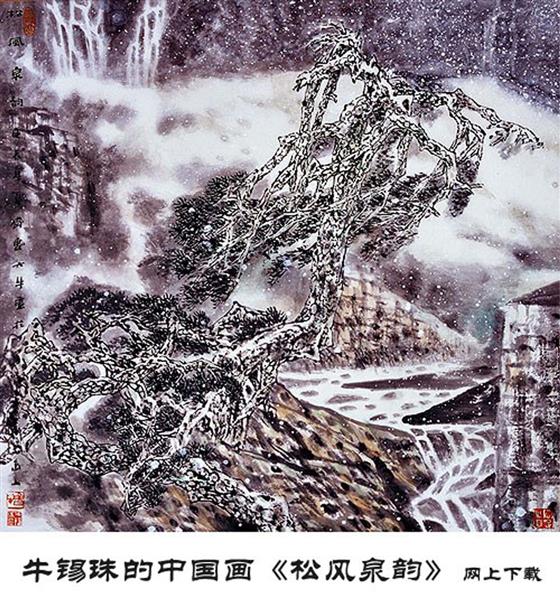

孙玉香的《悠悠岁月》、牛锡珠的《护林人家》等作品中,都看到了作者使用点光来取代平面光,取得了良好的表现效果。

突破平面光的另一个有效方法是采用色彩转调光。色彩转调通常是由某种色相所呈现的冷暖、明暗变化体现的。朱建平的《世纪森林之春》中的群山是微微发红的绿色,森林是蓝绿色。作者用同一色调描绘同一类型的物象(群山与森林)而使不同树木与山峦区别开来,依靠的是色调的冷暖、明暗变化。作者不用线条勾勒,完全突破平面光,使画面的光在同一色调的冷暖、明暗对比中显现出来,使画面既保留了装饰性也显得很美,洋溢着诗情。

待续