(图片来自网络)

社会呼唤“托老所“

贺德全

党和政府历来十分关心老年人的晚年生活,并采取了各种措施,让老年人“老有所养,老有所医,老有所学,老有所乐”。然而,随着我国逐渐进入了“老龄化“社会,老年问题还是凸显在千家万户的面前,引起全社会的广泛关注。

我们都知道, 人到了晚年,身体总会“走下坡路”,病痛也开始缠上, 手脚渐渐就不灵活了,这是自然规律。如果说,身体健康的老年人可以经常参加一些有益于健康的文体活动或集体活动的话,那么,还有一些身体有病痛(尚未到卧床不起的地步)或手脚不方便的老人就很难能够到户外参加活动了。这就加快了这部分老人的衰老速度。

原来所建造的住宅房虽然不如现在的气派、豪华,但它是“开放式”的,左邻右舍走动方便,这同样也方便了老人的社交;而今建造的宿舍虽说是功能和设施齐全。然它们大多是“封闭式”的,房门一关便把邻居们“隔绝”了,邻里之间“无事不登三宝殿”,平时很少来往。这样,手脚不便或有病痛的老人(尤其已丧偶的老人)在子女上班上学只剩自己一个人在家的时候就会倍感孤独,而孤独的老人又加快了老年性痴呆的进程。有的家庭为此雇请了保姆在家照顾老人,但由于现在的保姆所需薪水不菲,加上也很难找到愿意服侍老人的保姆,这使得那些有老人(尤其有手脚不便和身体有疾病的老人)的家庭伤透了脑筋。

应该说,我国目前虽有“敬老院“等养老机构,但这远远不能滿足现今“老龄化”时代的需求。而近来有不少地方建造的“老年公寓”又由于其数量有限,大量需要“托老”服务的老年人进不了。

笔者认为,结合如今所倡导的社区服务,按社区划分,多开办一些收费适当、经济实惠的“托老所“一定会受到人们的欢迎。开办经费可以以“三个一点“的办法解决,即:国家投入一点,社会捐助一点,受益的个人或家庭多出.点。托老所既可以提供“全日托”服务一一老人一周或一个月住托老所,家人定期接回家过节假,这样的收费要高一点;也可以提供“半日托“服务一一有老人的家庭,白天将老人送到托老所,晚上家人下班后,再将老人接回家,这样的收费应大众化一点。如此,不仅使得有老人的家庭去掉了后顾之忧,可以安心上班上学,也让老人真正安度晚年,充分体现了我国社会主义制度善待老人的优越性。同吋,托老所的开办,也可以解决一部分人的就业问题。何乐而不为?!

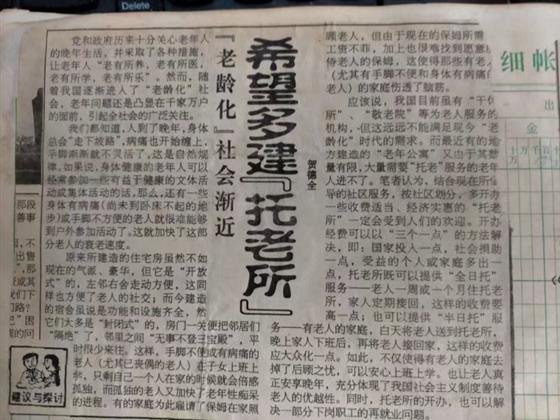

(本文原载1998年12月30日的《福州晚报》,原标题是《希望多建“托老所”》。当年我写此文时还是一个精力充沛的中年人,而今已步入老年了。今天重发此文,别有一番滋味在心头一一时光荏苒,昨天的中、青年,今天已垂垂老矣)