书评

费晟《再造金山:华人移民与澳新殖民地生态变迁》(北京:北京师范大学出版社,2021)

跨越“我者”与“他者”的澳新华人移民与生态变迁

——兼评澳新移民环境史新作《再造金山》

张洵君

(清华大学华商研究中心)

当您在世界地图上凝视澳大利亚这片广袤无垠、丰富多元的土地,凝视大洋洲散布在浩瀚南太平洋中难以尽数的岛屿,您可能会联想起“哥伦布大交换”、“库克大交换”、英国工业革命、契约劳工、澳洲“淘金热”一幕幕历史图景,可能仿佛看到荒野求生的猎人、采捕海参的“海猛子”、猎捕海豹进行毛皮贸易的渔民、甘蔗和水果种植园华工。您是否会追问:飘洋过海的华工们从哪里、怎样来到大洋洲的国度和地域?在怎样的全球史背景下、华人们来此何为、华人们的到来与“库克大交换”交织中呈现出怎样的澳新景观社会和景观变迁?

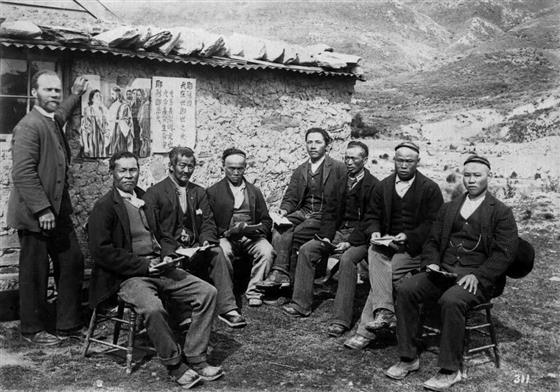

图1:华工与唐愿高牧师在凯博恩矿场,奥塔哥(约1902年)[1]

(摄影:唐愿高)

令人豁然开朗、大开眼界的是中山大学费晟教授新作《再造金山:华人移民与澳新殖民地生态变迁》。“作为英帝国最偏远也是最晚开辟的殖民地,澳大利亚与新西兰自19世纪以降迅速沦为资本主义市场体系中的资源边疆。澳大利亚与新西兰历史是世界史研究中基础非常薄弱的领域,本书利用环境史的新视角整合了之前零碎保存的史料,从近代西方殖民扩张及生态变化的角度探讨澳新历史变化的特点,突破了传统国别史研究中只重视政治经济话题,从而容易忽略地缘上较为次要的大洋洲区域史的局限。本书以澳新华人移民的经历与命运为线索,力求展现全球资本主义及西方殖民扩张中人口交流、经济发展、环境变化以及文化冲突之间的复杂互动。”[2] 再造金山,亦是再造人与自然秩序。作者立意高远,视野宏阔,余爱嗜其文,不能释手。

“大家都知道‘旧金山’和‘新金山’,前者指美国的 San Francisco,有时也音译为‘三藩市’,可是‘新金山’指墨尔本,知道的人就比较少。‘新金山’是否专指墨尔本,知道的人就更少了”。[3] 来自欧洲和中国的移民们,都需要跨越南太平洋的生态适应性,《再造金山》携澳新移民史进入了环境史研究的新腹地,同样,《再造金山》携澳新移民环境史进入了华人华侨史的新领地。本书序章开宗明义直言,“基于孔飞力的提示,本书试图对移民环境史/生态史下一个简单直白的定义:所谓移民环境史,简言之即以移民为中心的人与自然环境互动的历史。它不仅讨论环境因素在迁徙过程中扮演的作用,也关注移民适应并改造新环境的行为、思想和后果”。本书详述论证了“他们(以珠三角为主体的华人移民)以矿工、种植园劳工、铁路修建工、菜农、商贩及其他许多职业身份离散到太平洋世界的各个角落。在资本主义世界体系调配南太平洋资源的历史过程中,华人移民绝不只是作为一种劳动力要素卷入,更传导和扩大了中国市场对各种原材料的需求,还把中国的环境知识与文化传播到全新的领域,引发了复杂的交融与冲突。这些都大大加快了19世纪澳大利亚及新西兰生态与社会变化的过程。因此,澳大利亚与新西兰的生态变化,也可以被视为中国影响全球生态并拓展资源边疆的结果”。

书中作者强调“虽然以华人移民为研究的对象,但读者们请勿期待这是一本严格意义的华人华侨史作品”,言下之意,本书既是一部环境史力作,亦是一部非严格意义的华人华侨史作品。但是,什么是严格意义的华人华侨史,这仍值得深入商榷。书中无可回避地多处引用国内外华人华侨历史学界的研究成果,包括中国国内学者陈翰笙、陈碧笙、张秋生、张国雄、吴敏超等,国际界学者孔飞力、王赓武、杨进发、刘渭平、艾瑞克·罗斯、杰弗里·奥迪、安东尼·瑞德、叶宋曼英等。兴趣使然,就《再造金山》书中若干细节之处,如19世纪40–50年代华人前往大洋洲的五条具体航海线路,笔者致电江苏师范大学澳大利亚研究中心/华侨华人研究中心主任张秋生教授一一求证求教。

图2:经营蔬果店的华人家庭(约1920年代早期)[5]

(摄影:佚名)

《再造金山》有如“飞来峰石”之作,精妙绝伦又宛若天成,给我们的启示也是多元的。移民澳新的推力和拉力先发端于闽南,而后为汇聚于五邑。厦门契约劳工被称为“苦力贸易”,苦力移民是一场饱受苦难与屈辱的旅行;但我们说生存权、发展权作为首要的基本人权,君不见清代严重的溺婴、弃婴、卖女现象,即使在清康雍乾盛世,溺婴、弃婴的数量之巨也是令人触目惊心,清帝国“天朝”内苦难的家庭比比皆是,“天朝”内部衣不蔽体、食不果腹的苦力太多太多了。契约劳工斯澳新苦役之不幸,未若复在“天朝”不幸之甚也。幸,亦或不幸?苦力移民的苦难,在广东台山民谣语言中却有着截然不同的修辞和策略,台山民歌唱道:“金山佬,金山少,满屋金银绫罗绸”;“家里贫穷去亚湾(古巴哈瓦那),为求出路走金山”;“汝女勿嫁大学者,独守空房难出头。汝女勿嫁面包师,三载六月与妻休。汝女勿嫁贱地农,粪肥味臭使人愁。汝女应嫁金山客,船到家门财亦有”。这些民谣体现了当地社会对移民淘金的无尽期望和正向激励。[6] 关于输出“契约劳工”和“自由劳工”尤甚的东南沿海、华南沿海地区,在明清时期的人口、资源和环境史研究以及与国际或国内相关区域的比较研究,确实可以提供这一时期劳工移民史的历史解释向度,这或许可以与包括“推-拉”理论、新古典主义经济理论、新经济移民理论、劳动力市场分割理论、世界体系理论、移民系统理论、跨国主义在内的各种国际移民理论都有所照应。《再造金山》将环境史与华人华侨移民研究融通得浑然一体,以此为鉴,期望未来有更多的著作能够将妇女史、性别史、医学史、劳工史、心态史、情感史、新文化史等新史学知识成果在华人华侨研究中得以更多地交叉融合和展现。

关山难越,谁悲失路之人?萍水相逢,尽是他乡之客。历经数千百载历史时段才能书写此人和物,跨越几许多重知识谱系方得凝聚斯文与道。阳光下有新事物,澳新之域早已不是帝国的资源边疆,“白澳政策”早已破产。“在创造澳洲多元社会的过程中,……在这民主的国度里,我们享有和其他澳洲人同等的权利,我们应该试图影响或改变其他澳洲人对我们享有合法权利的态度。”[7] 但愿未来工人阶级不再劳苦,但愿不同的移民族群之间不再“环境焦虑”种族冲突,但愿生态竞争摒弃帝国主义转为生态合作、文明互鉴、共适共存。但愿华人移民与本地人不再仅仅是互为“他者”,而是简简单单的吾与子,“且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”

参考文献:

[1] 新西兰国家图书馆之亚历山大·特恩布尔图书馆藏品,编号:1/2-019156-F。李海蓉、约翰·特纳《历史影像中的新西兰华人》(北京:社会科学文献出版社,2017),页44。

[2] 〈费晟:《再造金山:华人移民与澳新殖民地生态变迁》,北京师范大学出版社2021年2月版〉,《史林》2021年第2期,页99。

[3] 姚楠〈译者序〉,杨进发著,姚楠、陈立贵译《新金山:澳大利亚华人1901–1921年》(上海:上海译文出版社,1988年),页3。

[4] 现广东江门地区历史上曾有“四邑”、“五邑”和“六邑”之说。从广为海外华侨华人认同的“四邑”地域概念,到如今已被定格的“五邑”概念,可参见:张国雄《岭南五邑》(北京:生活·读书·新知三联书店,2015年)。

[5] 新西兰国家图书馆之亚历山大·特恩布尔图书馆藏品,编号:1/2-037502-G。李海蓉、约翰·特纳《历史影像中的新西兰华人》,页82。

[6] 鸦片战争以后中国社会深刻变迁,中国妇女的婚姻观念也在逐步发生一系列变化。有关反映五邑侨乡妇女心灵变化的更多民谣研究,详见:谭雅伦〈弱群心声:“出洋子弟勿相配”——珠三角侨乡歌谣中的出洋传统与家庭意识〉,《华侨华人历史研究》2010年第4期,页31–44。张运华〈从文化视角观照五邑侨乡社会与妇女:兼与潮汕侨乡比较〉,《五邑大学学报(社会科学版)》第10卷第1期(2008),页1–6。

[7] 颜清煌〈澳大利亚华人的历史、现状和将来——1986年11月底在“全澳洲华人大会”上的专题讲演〉,《华侨华人历史研究》1987年第1期,页16–19。

作者简介:张洵君,新加坡侨眷,清华大学华商研究中心研究员,贵州省金融研究院(贵州财经大学贵州省金融研究院)常务副院长,兼任贵州财经大学特聘教授。厦门大学经济学学士,中国人民大学劳动人事学院经济学硕士,香港中文大学专业会计学硕士,曾于北京大学攻读科学技术史博士学位,清华大学人文社会科学学院经济学研究所从事经济史博士后研究。曾获中国侨界贡献奖(2014),福建青年五四奖章(2017),全国归侨侨眷先进个人(2018),2019年度北京市侨联课题研究优秀成果奖(侨联工作类),2021年度北京市侨联课题研究优秀成果奖(侨务工作类)等荣誉。

原文发表于《华人研究国际学报》(The International Journal of Diasporic Chinese Studies)第十三卷第二期(2021年12月)。引用请务必以期刊发表版本为准。