艺术收藏的奥妙

文、曹喜蛙

早在三十多年前,我就受老一辈艺术家、收藏家不停的熏陶,但我这个人开悟比较晚,北漂初期十多年还是觉得艺术收藏离我还是比较遥远,尽管经常看美展,也熟悉梵高的《鸢尾花》卖了天价,但还是觉得这与我没啥关系。

梵高 油画 《鸢尾花》

我那时一门心思,主要还是写诗、研究哲学、博览群书。1992年,我刚到北京,就琢磨先出本诗集,而且我来北京时就抱着一本诗稿《悲剧舞台》。1993年,诗人徐亢把2个香港书号便宜转让给我,一个书号我准备自己印本诗集,另一个书号我给在鲁谷那帮《中国乡镇貌录》编委会一帮穷哥们。编委会主编跑了,而他们在全国各地一些乡镇采了一堆稿,都是多少给过他们发稿费的,不发稿肯定不合适,但收支不能平衡,他自己走了留下一堆采编,彻底烂尾了。

他们平白无故得到一个书号,就可以把那堆稿子编发一本书,然后自己就给自己交代,也可以给客户交代,因为书号是我免费给他们的,就让我当了主编,然后我把那帮哥们的名字一个不落的都写进编委会,连原来的主编的名字也没落下,都进编委会。这本书的印刷费,是他们自己凑得,书印好后他们一分书,就四散逃离北京回家了,他们后来的事就不知道了。

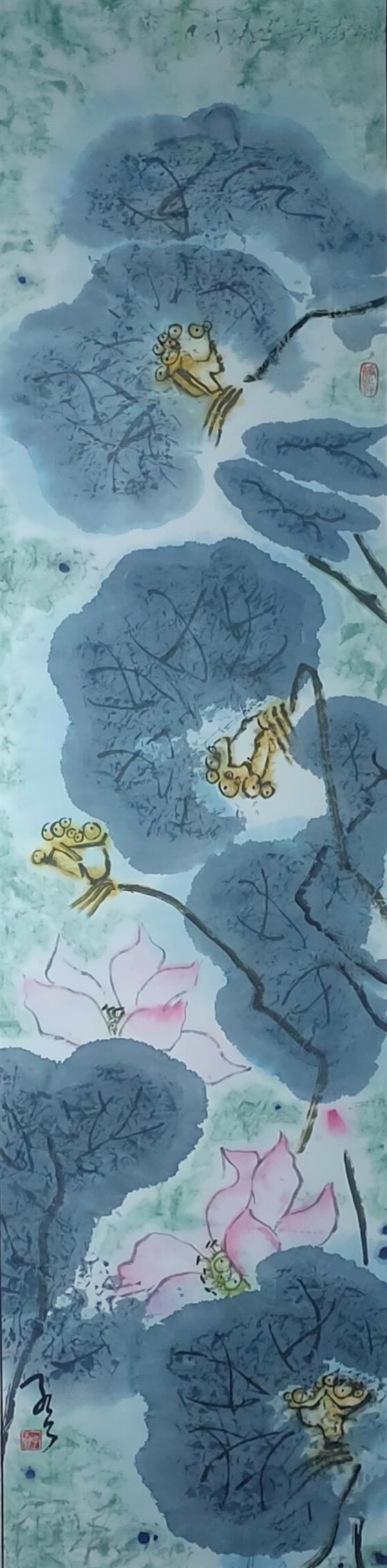

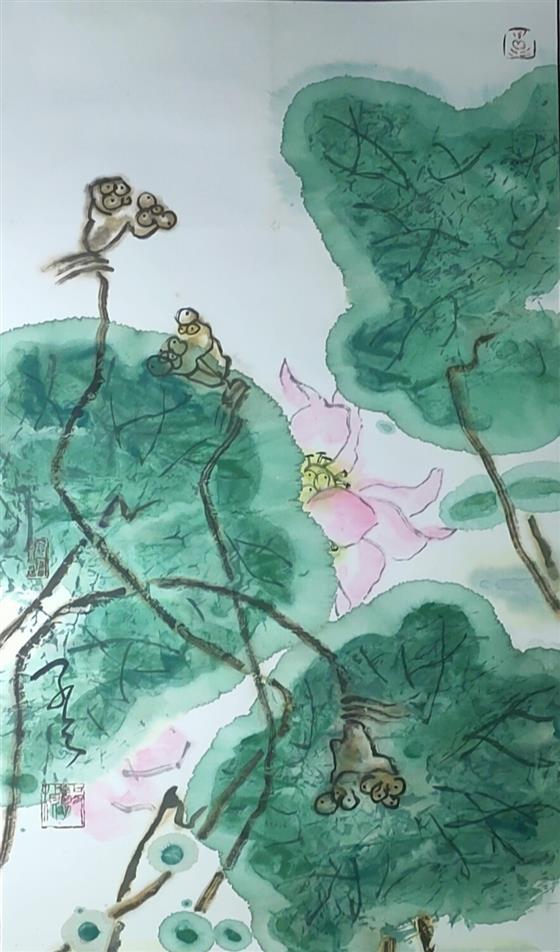

郭桢 水墨 荷花

我之所以参与这事,是因为1991年我还在老家时也被招募加入这个组委会,而且在老家还采了两篇稿子,老家的人虽然没给发稿费,但毕竟请我吃了饭,自己觉得起码应该给自己一个交代,也就很理解那帮哥们,更何况渡人也渡己呢。记得当时,我跟原来那个主编一起专门到北京考察,只是我一眼看出那个编委会其实是个烂摊子,于是当时吃了顿饭就转身各自走了。

只是第二年,我又奔诗人苏志强来京了,苏志强他们单位恰好也在太平路,离鲁谷很近坐公车没有几站,我就经常到编委会跟他们玩,知道那帮哥们其实都是困在那儿走不了,家里、乡里和他们自己都没法交代,都有点被骗又骗人的感觉。当时有个哥们,在老家辞了工作,卖了房子,感觉就进京工作,到北京以后才知道实际情况,老婆想不通,就彻底崩溃神经了,所以北漂可不是好玩的,可不像北漂诗人说的那样什么远方什么潇洒。

同样我出诗集的书号当时是有了,但没钱印刷,后来找了一家小印刷厂,虽然印的不太满意,但总印出来了。印刷费我一直欠着人家,拖了好长时间,直到后来我得到一个写板桥体的著名书法家王一新的一张字,才给人家才抵了。当时人家逼我没办法,我就给人家那张字,人家还老不乐意,我也是试探着以书法抵印刷费,我壮着胆说你拿着去打听一下,不合试你回来再找我。还好要账的,拿书法走后再也没回来找我,他知道他捡到便宜了。

尽管当时被逼的没法,才试着拿那张书法抵债,给我解决了当时印诗集的欠账,但在我眼里意识中,还是没有把书画收藏跟我的生活联系起来,我跟大多数人还是一样,还不能把艺术品与钱联系起来,毕竟我还是专注诗与哲学,而且我既不是画家,也不是藏家,尽管我经常跟艺术家收藏家打交道,但是我并不清楚艺术与收藏的奥妙,也不知道拿那些艺术品去兑现,而且那些作品到我手里基本上是随便转手送给他人,或者随便塞到那个犄角旮旯一个地方,北漂早期经常搬家,很多时候一屋子东西转身就都不要了,除了藏书觉得丢了有点后悔,那些艺术收藏品丢就丢了,一点没感觉。

郭桢 水墨 荷花

一直到年过四十,我才真的理解或懂得什么叫艺术与收藏,而且我那时突然对当代艺术感兴趣,而且一夜之间理解了那些前辈的教诲,也才把他们曾经说过的话串了起来,才开始把艺术评论与收藏融会贯通。从那个时候开始,我写了不少艺术评论文章,也写了不少与收藏有关的文章,也懂得了珍惜艺术家的劳动。

当你拿钱,真金白银买下第一件艺术家的作品后,就标志你开始进入收藏领域了,你的脚真的迈进来了。否则,你永远在收藏的门外徘徊,我曾经在艺术收藏的门外徘徊很多年。

我之所以现在写这篇文章,是因为我觉得现在是不错的进入收藏的时候了,有志于进收藏这个领域千万不要错过这个千载难逢的机会,现在艺术品价格普遍较低,而且艺术家普遍把那种企图卖天价的欲望打消了,这种时候其实也不会太长,不要一两年就会错过,这真的是稍纵即逝,等你观望个够就没啥机会了。

2023/9/30于北京月牙殿