从谷文达、郭桢几件作品来旧事重提

文 曹喜蛙

2023年,在美国举办了《郭桢:吾何名?五十年从艺回顾展》,回顾想来有许多话要说,其中她与谷文达的相恋、分手,是绕不开一件的人生大事,这也是现代化发展中关于人与艺术典型的一个案例,关系到每个当下个体的成熟,至关爱、自由、独立或背叛、宽容、超越,但更重要的是每个人认识你自己。

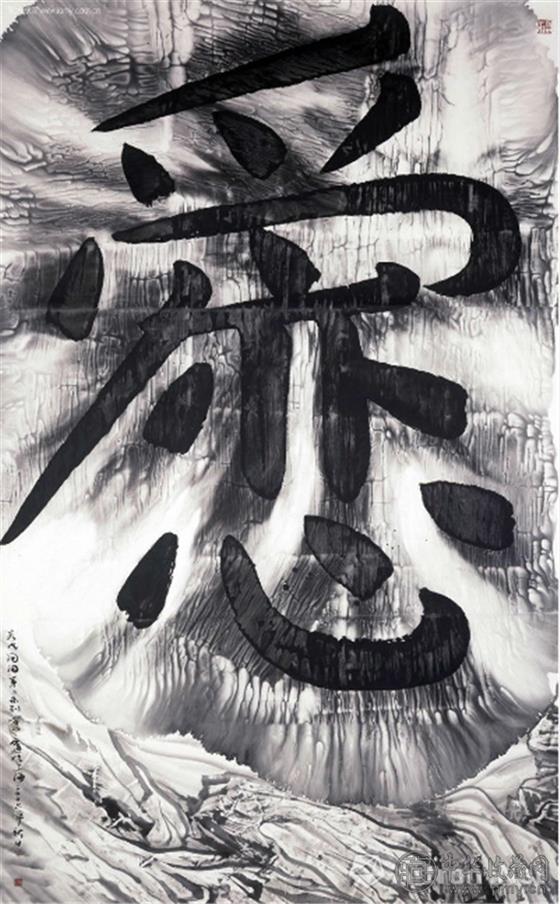

谷文达,1955年生于上海,祖籍浙江上虞,1981年谷文达毕业于中国美术学院国画研究生班,师从陆俨少先生,获文学硕士学位。国际知名的艺术家之一,是中国八五美术新潮运动中的领军者之一。当时他把错位、肢解的书法文字做水墨画,借此挑战正统体制,并影响了后来一代艺术家。

郭桢,山东省日照市东港区奎山街道小古镇人。1955年2月生,1973年入山东艺术学校读书,1976年任山东临沂展览馆职业画家,1978年考入中国美术学院中国画系读书,1982年留校任教。1986年,赴美国留学,获硕士学位。国际知名的女性艺术家之一,是国际知名的女权主义艺术家之一。

郭桢的艺术,早期也受到谷文达的一定影响,他们俩虽然年龄一般大,但显然谷文达的艺术观念更要前卫成熟一些,正因为如此他们当时才恋爱结婚走到一起,但郭桢的艺术是当代艺术的后卫艺术,这个由她的女性身份决定,在历史的长河中两者其实不相上下,两者只是先后出场而已,不相伯仲,谷文达有自己贡献,郭桢有郭桢的贡献。

见1985年12月《新美术》

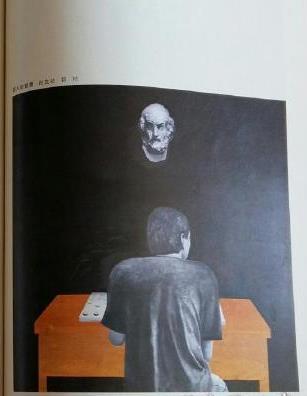

郭桢 谷文达 《盲人的智慧》

这里从网上看到他们两件早期作品,都是他们二人合作的,一件是绘画《盲人的智慧》,一件是连环画《海盗》第一册,都是他们两人的合作。《盲人的智慧》曾经刊登在1985年《新美术》等多家刊物,《海盗》由黑龙江美术出版社1985年出版。

《海盗》的封面是出版社专人统一创作的,这是一套5本的连环画,除了第一册由他们两人创作,其余4本均由其他人创作,是一套抗日题材的连环画故事集。

想必那时他们正准备出国留学的费用,到1986年8月15日郭桢去美国时身上只有35美元,他们当时也是很困难的。连环画是当时相对传统绘画要当代的类别,尤其那时连环画的读者还很多,好多成熟的画家都创作过,是少年儿童喜闻乐见的热门绘画本,当然即使来钱快也没有多少稿费,但是有总比没有强,大小是个来钱的活计。

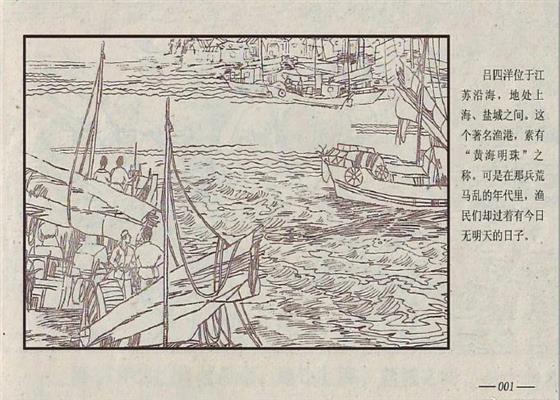

郭桢 谷文达 连环画 《海盗1》

郭桢 谷文达 连环画《海盗1》

郭桢 谷文达 连环画 《海盗1》内页

而绘画《盲人的智慧》,关键是它的新观念、巧妙构思,很是当代,有时代感,看了能给人更多当下的思考,当时还参加了一个体育美术绘画展获得大奖。不过,今天再看这幅画,不免有点感慨,这幅画预见了他们两人的未来。这幅画说的是画面上的盲人,但这个盲人是背着观众的,他可以是真的盲人,也可以是眼睛正常的盲人,面对看不见未来的一切如到底是成功还是失败不可知的盲人。画这件作品的时候,他们两人也对自己的未来不可预知。

第二年,也就是1986年,他们把国内得到的一切放弃了,开始走出国门,面对更多的未知数,一切从头开始,是对是错,未来没有人能给你打包票。其实,自1978年开始中国实行改革开放以后,国家变得越来越开放但也带来种种不适宜的冲击,就像谷文达、郭桢也赶上了出国潮,大家可以轻松的去出国但出国者也会有自己的不适应,比如在国内他们本已是大学教师了,却到外国洗盘子,诸多的难和不适应。

进入九十年代,国内大量国有企业效率低下,企业机构重组后大量裁员引来了下岗潮,各行各业都不同程度受到冲击,其实即使他们出了国这些苦难依然一点也没有躲过,而且比国内更早的就接受了这些考验,谁让他们是出生在中国呢,唯一不同的是他们可能早一天变得适应了这一切,他们得到了更大更高的平台和更自由更宽广的世界,当然任何东西的得到都是有代价的。

谷文达、郭桢这对夫妻本因艺术结缘,进入九十年代,他们的婚姻却发生了裂变,这与新的环境有关系,也与个人的追求有关系,这里我们不讨论个人恩怨,只抽象的讨论两个个体裂变的外在现象现实事实。

谷文达 作品

显然,他们的婚变是男方首先感到不适,且提出分手,所以才有女方的感到震惊。其实,他们的分手我们把它简单归于艺术观念、婚姻习惯、自由的代价,不讨论具体两个人的谁对谁错的恩怨,其实这么多年他们各自已经都找到独立的个体,连他们自己都已经一笑泯恩仇了。

其实,在郭桢的作品中也有受谷文达的影响,在谷文达的作品中也不免有郭桢的影响,即使后来二人分开各自走自己的路了,但某些影响是深入骨髓的,是剥离不开的,所以才有多爱就有多恨的说法,至少可以从学术上证实二人互相影响不是莫须有的随便猜想。

谷文达可能早早就接受了西方社会家庭重组的观念,不管什么原因,他选择了新的艺术场域,选择了新的游戏队友。谷文达是个艺术家,艺术家的生命目标肯定是艺术目标,跟一般常人还是有些许不同,评判一个艺术家最后的成功标准是艺术的,肯定不会是一般人的成功标准,至少不是他的婚姻是否圆满幸福。

而郭桢,同样是一个艺术家,而评判任何一个艺术家的成功标准则是一样的,并不会因为你是女的就变了标准,但女性往往感性一些,往往更顾家一些。郭桢作为一个女性艺术家,因为顾家就有要适应的残酷现实,现在当然她已经解决了自己的问题,这是一个非常好的案例。

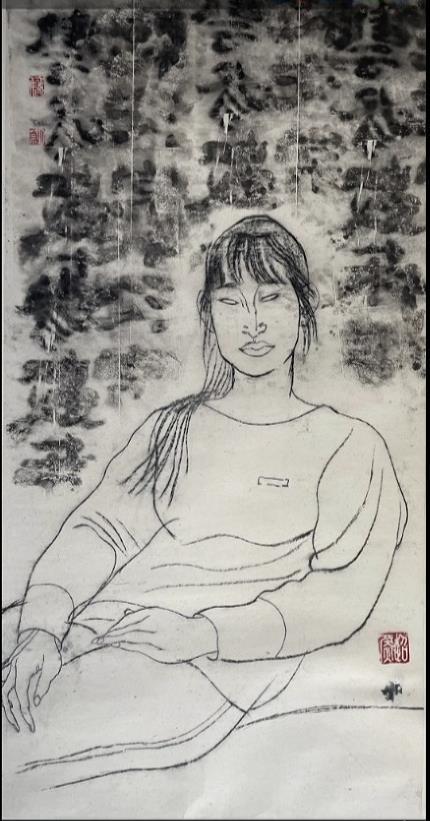

郭桢 《女人》炭笔 纸上水墨 1983年

这里可以把女艺术家郭桢个人的解放归纳为:从她第一阶段反思婚姻分裂的艺术作品可以看出,一开始她还在两个人的男女恩怨中,自然有解不了的怨气。第二阶段则认识了进入男女本身的社会不平等、强弱事实差异,自由社会不可缺少的代价。第三阶段则进入了女权主义艺术的事业中,找到一个广阔的天地,主动背起一个女性艺术家的十字架。

当然,从一个普通的女性角度讲,没有谁愿意要这些所谓的成功,即使一辈子艺术不成功也愿意要好的爱情、婚姻、家庭。但谁让她选择情侣,偏偏选择了谷文达呢?这也是没办法的事,因为谷文达是有艺术使命的,要知道尽管谷文达、郭桢都是同学,但谷文达在艺术上要比郭桢要早熟。

正如我在另一篇文章中说的,郭桢的艺术脱胎换骨,正是在她的婚姻崩溃后才觉醒,这是亚裔女人找到自我的必由之路。婚姻破裂后,她才被逼去思想,才真正去思考波伏娃所谓的第二性,才真正思考第二性的真实存在。艺术家就怕思想,郭桢的思考是艺术家的思考,跟哲学家波伏娃的思考当然不一样,艺术家要感性、视觉性、当下性一些,不像波伏娃的抽象、命名、独立,郭桢是波伏娃在艺术界当下的再现、回响、轰鸣。

这才有了不一样的女艺术家郭桢,此刻郭桢的艺术也很成功,且很特别,《郭桢:吾何名?五十年从艺回顾》目前正在康州学院图书馆举办,正是因为这个展览才使笔者回顾他们早期曾经的这一段经历。其实,1996年,郭桢已经再婚,也有了自己的女儿,现在女儿也已经长大成人,这是一般女人都追求的家庭幸福。

《郭桢:吾何名?五十年从艺回顾》这个展览,有一张宣传海报,就是按照郭桢早期的一件作品《女人》设计的,画得非常有才气,可以说那炭笔用的是妙手偶得,这件作品的女人的背景是郭桢自己最早女权主义艺术的萌芽,女人的言说档案是被人为的抹去了,在历史上的功绩是被抹杀的。画中那个女人的眼睛可以看作盲人的眼睛,或者是哭瞎的,已经没有灵光了,更不是中国人喜欢的大眼睛了,即使退一步讲是眯着的小眼睛,类似这样的眯着眼睛的美学,也曾经引起一度新闻哗然。

《盲人的智慧》那件作品,与《女人》那件一样有意思,干脆就是画一个盲人,一方面有点未来的预言,另一方面则启示人们要修炼好自己内在的眼睛,不要有任何依附别人的思想。《海盗》那个故事更有预言,让他们一出国门就碰上海盗,他们的美满婚姻和青春都被海盗偷去了,告诫人们要守好你自己独立的思想,不要把自己的希望寄托在别人身上。

不管怎样的人生都会有一段有意思的亲历,对艺术家来说,有故事可讲的人生就是值得的人生,有了爱、自由、独立,就不怕背叛,就会宽容、超越,才会有郭桢这样《乳房》装置系列、《哑声风景》系列等不朽的作品。郭桢的这些作品都很有女性的力量,而且潜意识里都针对谷文达,尽管此时的谷文达已经不是谷文达本人,而是一个抽象的男性群体,一种体制中的男性或强者的压迫,彻底超越了个人的渺小恩怨。

而纵观谷文达的作品,后期跟早期一样贯穿着以汉字入画,除了错位、肢解,更有自创新简笔汉字绘画,材料上更不局限于纸上,装置更延展到比如太湖石等有中国特色的材料上,他的装置一般都很大、很沉。

他的作品普遍适合在国际上传播给外国人欣赏,都巧妙的强调了自己的文化基因和个性,而且有典型的当代艺术的张扬和起哄美,容易传递传播,不像书法作品需要满满的写一首诗、写一个哲理语句,一个汉字或一个词语就独创为一个汉字画,显然是因为他生活在异域的环境才有的创造,看他与郭桢的作品都还是很东方很震撼。

2023年10月23日于北京月牙殿

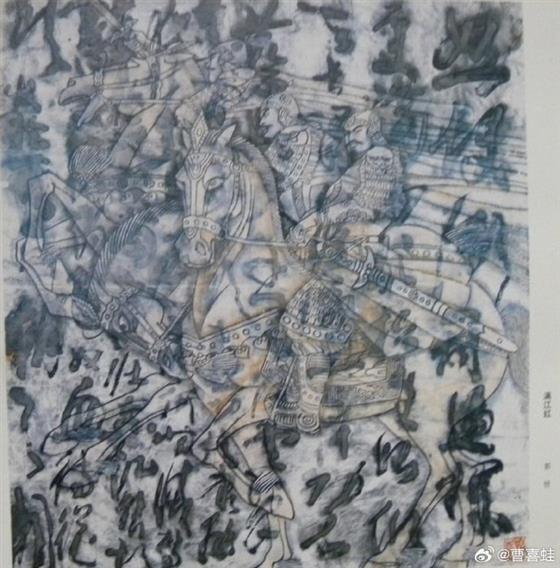

郭桢 谷文达 《满江红》

郭桢与谷文达一张旧画的纠葛

文 曹喜蛙

《从谷文达、郭桢几件作品来旧事重提》这篇文章在《私属艺术》发布后,又挖出他们一件轶事,这件事知道的人很少了。

1983年,郭桢与谷文达实际上早合作过一件作品,那就是《满江红》这件作品,这件作品是郭桢构思的,画的人物是郭桢画的,用的是蒙太奇的手法, 后边让谷文达完成了《满江红》的书法部分。

这件作品曾在江苏《画刊》刊登过,后来浙江的《新美术》上也刊登过。而且参加过1984年的全国美展,当时得了个奖,而且后边还有个故事。

当时参加全国美展,他们两个人都报名了,每个人独立交了一张画参加评选。当时谷文达交了一张山水画,郭桢就交了这幅《满江红》。当时交作品的时候,谷文达用他的名字交了山水那件作品,郭桢用她的名字交了《满江红》这件作品,当时他们商量就是每人单独一件作品,也是想两个人各自独立可以得个奖啥的,大家明白应该是有各种各样的现实的考虑。

虽然谷文达参加了郭桢《满江红》的创作,但是当时并没有给他署名,这也是谷文达当时同意的。但是后来,他的那件山水作品竟然没选上,而郭桢那件作品却选上。这一切他们也都不知道啊,那次全国美术展览是在南京开的,开幕的时候他们去了才看到揭晓结果,然后谷文达就特别着急,因为郭桢的《满江红》上面也没有他的名字,这届美展这不就成了他没有参加了吗,事实上他是参加郭桢那张画的创作的,他觉得有点委屈、冤枉,或者有点丢人,他有点不太甘心,就找到组委会,希望把他的名字加上。

当时,谷文达据理力争,声音就有些激动,闹的结果也没人知道到底加没加他的名字,也不太清楚,但是江苏《画刊》那时出了专题,《满江红》那件作品就没有谷文达的名字。

当时江苏《画刊》的那个编辑跟郭桢、谷文达都熟悉,就说他感觉那书法是谷文达的,他还嘀咕怎么没有谷文达的名字,不过也不知原因。那时也没有手机、微信这些工具,不然就会去问一下。那时,谷文达等知道《画刊》这事也已排好版了,急的也没办法啊,于是就埋怨郭桢。严格讲,这事是他们共同商量好的,而且他也没坚持,可能当时太自信了,也不能全怪郭桢。

后来郭桢说,她这张《满江红》就找不到了。据说,他们后来在美国分开的时候,这张画当时先留在旧金山,在旧金山当时还有好多东西存放,因为这件作品比较大,就没法带到纽约。

再后来,郭桢问过谷文达这张《满江红》呢,他说好像在香港张松仁那边,因为郭桢一直记得这件作品。后来,有一次郭桢去香港,就问过张松仁,结果张松仁说没在他那,到现在郭桢都没找到这件作品,到底不知在哪里。郭桢说,如果有人找到的这张画,希望早点还给她。

关于这件《满江红》,可以肯定的是确实系他们两个1983年合作的,由郭桢构思并画了人物部分,谷文达写了书法。1984年参加全国美展时,因故没有给谷文达署名,事出有因,后来企图补救但无人知道结果,公开出版物上只有郭桢的作者名字。

其实,这也是一件男女之间说不清道不明的旧事,这里应该也说清了,有过情有过怨,有债可能还未还。

有句话讲的好,若要无相欠,来生何须见 ……

2023年10月24日于北京月牙殿补记