春雨送春归

河洛地区从去年10月初至今,几乎滴雨未下,在二十节的立春~雨水时节,终于迎来喜雨甘霖。纷纷扬扬的春雨,由小雨转为中雨,再到大雨,干旱的河洛大地,得到天雨的滋润,田间的小麦油菜、丘陵山谷的树木野草,喝足了甘霖,处处充满了生机。

我似乎看到了唐代大诗人杜甫描绘的《春夜喜雨》诗情话意:

“好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城”。

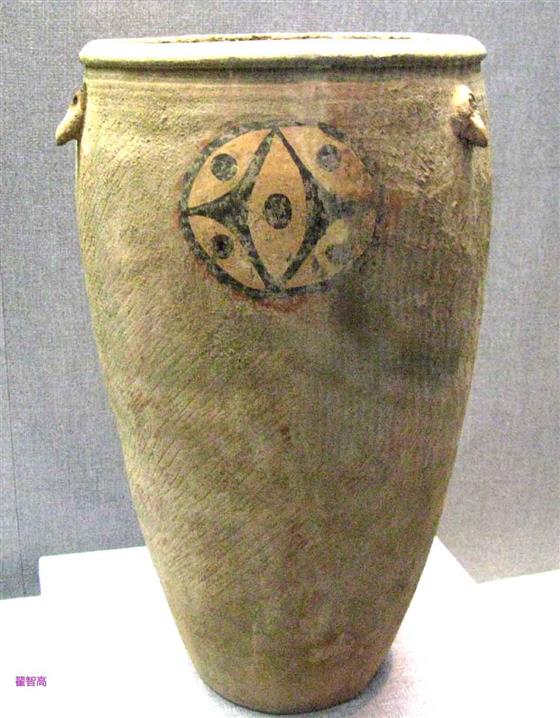

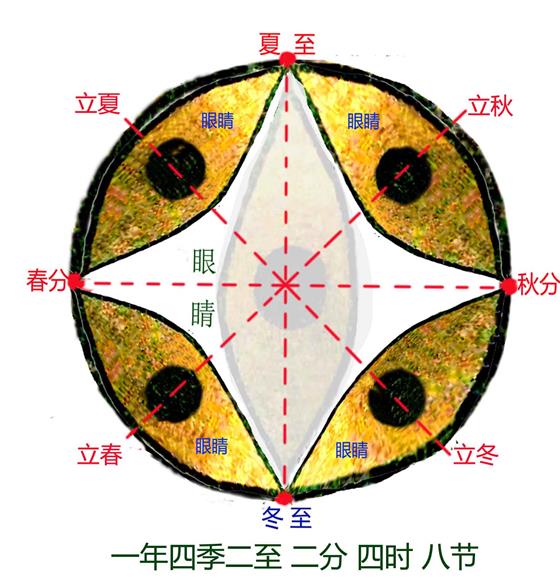

早在七干多年前的仰韶文化时期,黄河流域河洛地区的先人,就对气候变化极为关注,原因就是古人依赖的是农业,要靠天吃饭,自然要对气候季节的规律注重观察记录。洛阳南部伊川县白元镇土门遗址出土的《伊川缸》上,画出了“眼观太阳运行,确定二十四节”的图案,应该是古人长期观察记录大自然气候变化情况,找出了“一年春夏秋冬四时,立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至八节”,再细分为二十四节气,找到这些规律性的东西,指导生产与生活。

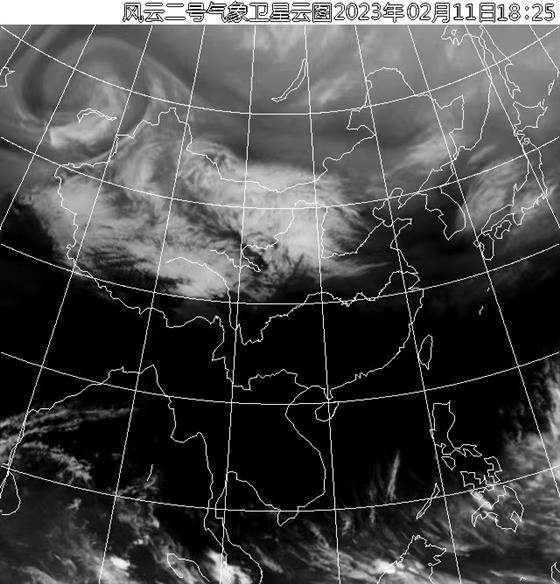

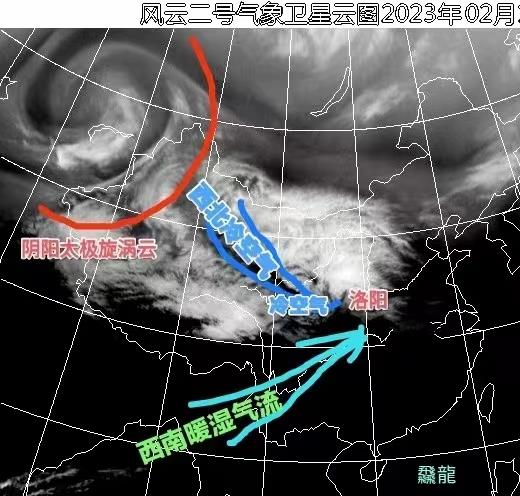

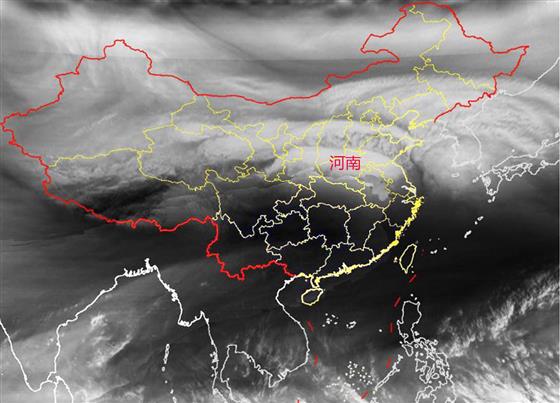

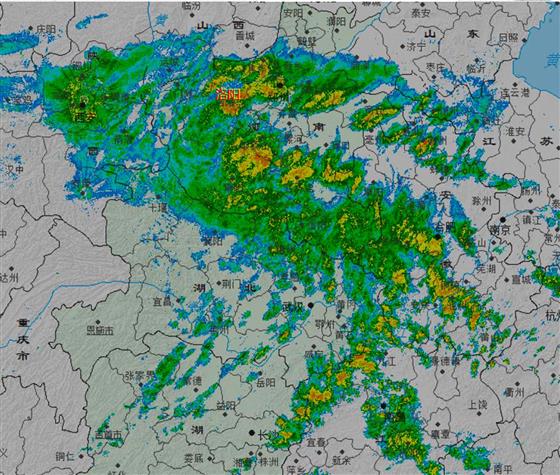

这两天,我国风云二号气象卫星,在三万六干米的太空,拍摄到我国新疆西北部上空,有一个巨大的“阴阳太极图”形状的旋涡云团,将冷空气推向中国的大陆腹地。而来自印度洋的暖湿气流,借助着太阳运行向北移动而加强,穿越横断山脉北上,冷暖气流交会之处,在秦岭东端的河洛地区,于是这里出现了“总风雨之所交”的神奇景象,这也是河洛文化博大精深的重要组成部分。

东汉张衡作有《东京赋》,阐述洛阳的天时地利人和条件,讲到河洛地区“总风雨之所交”的情况:“昔先王之经邑也,掩观九隩,靡地不营。土圭测景,不缩不盈。总风雨之所交,然后以建王城。审曲面势,泝洛背河,左伊右瀍。西阻九阿,东门于旋。盟津达其后,太谷通其前。回行道乎伊阙,邪径捷乎轘辕。大室作镇,揭以熊耳。底柱辍流,镡以大岯。温液汤泉,黑丹石缁。王鲔岫居,能鳖三趾。宓妃攸馆,神用挺纪。龙图授羲,龟书畀姒。召伯相宅,卜惟洛食。周公初基,其绳则直。苌弘魏舒,是廓是极。经途九轨,城隅九雉。度堂以筵,度室以几。京邑翼翼,四方所视。汉初弗之宅,故宗绪中圮”。