本研究涉及陕西省101个县(市、区),西安市城6区的主体空间是城镇空间,生态空间呈零星、碎片状,不具有典型意义,未纳入本研究范围。

本研究有两大关键性基础数据,一是锁定生态空间数据。国土三调林地、草地、湿地、自然荒野数据与林业资源数据对接融合后形成统一的生态空间数据。这是现状数据,非规划数据。二是选用植被初级生产力为生态系统生产核心指标。利用多种卫星遥感数据,反演出生态空间植被净初级生产力(NPP),即一个自然年内单位面积绿色植物光合作用的全部有机物同化量(总初级生产力GPP)扣除自养呼吸后的剩余部分。绿色植物是生态系统生产者,是生态系统物质循环和能量流动的起点。绿色植物生产力是生态系统生产力的元生产力。绿色植物的生产成果(NPP),建构了生态系统生物大家庭和谐共生共享的物质和能量基础。

本报告从生态空间、生态生产力、生态生产量、促进生态生产力四个维度,简要报告陕西省县域生态生产分析研究成果。

一、生态空间大县

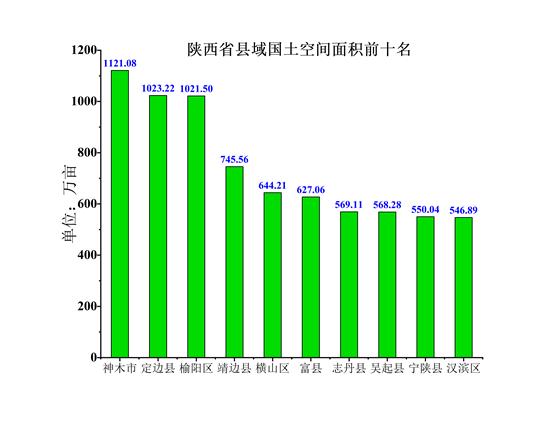

陕西省国土空间大县主要分布于陕北黄土高原、陕南秦巴山脉。在国土空间十大县中,陕北8席、陕南2席。榆林市独占前5席,集中在长城沿线的毛乌素、白于山。神木、榆阳、定边三县为第一方阵,均超过1000万亩。神木居第一、1121.1万亩,定边居第二、1023.2万亩,榆阳居第三、1021.5万亩,靖边第四、745.6万亩,横山第五、644.2万亩。延安市占3席,集中在白于山、子午岭,富县第六、627.1万亩,志丹第七、569.1万亩,吴起第八、568.3万亩。安康市在秦巴之央,占居2席,宁陕第九、550.0万亩,汉滨第十、546.9万亩。关中腹地的咸阳市杨凌区居101位、仅19.9万亩。

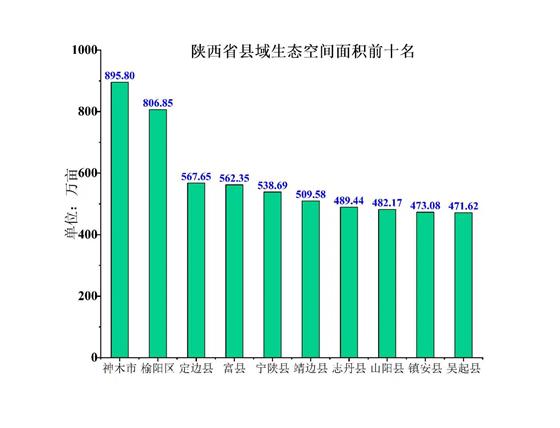

生态空间大县格局与国土空间大县格局大体适宜,亦集中在陕北、陕南,陕北减少1席、陕南增加1席。全省生态空间十大县合计面积5797.2万亩,占全省生态空间的25.6%。在生态空间十大县中,陕北占7席,陕南占3席。榆林市占4席,神木第一、895.80万亩,榆阳第二、806.85万亩,定边第三、567.65万亩,靖边第六、509.58万亩。延安市占3席,富县第四、562.35万亩,志丹第七、489.44万亩,吴起第十、471.62万亩。商洛市占2席,山阳第八、482.17万亩,镇安第九、473.08万亩。安康市占1席,宁陕县排名第五,面积538.69万亩。西安市阎良区生态空间仅2.7万亩,列第101位。

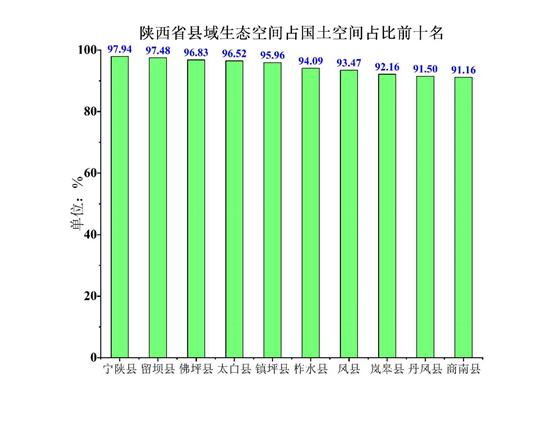

从生态空间与国土空间占比分析,占比排在全省前十位的县,全部集中在秦巴山脉。安康市占3席,宁陕县居全省第一、占比高达97.94%,镇坪居第五、占比95.96%,岚皋居第八、占比92.16%。商洛市3席,柞水居全省第六、占比94.09%,丹凤居第九、占比91.50%,商南居第十、占比91.16%。汉中2席,留坝居全省第二、占比97.48%,佛坪居第三、96.83%。宝鸡2席,太白居全省第四、占比96.52%,凤县居第七、占比93.47%。以上十县,成色很足的“生态县”。西安市阎良区列全省101名、仅占7.3%。

二、生态生产力强县

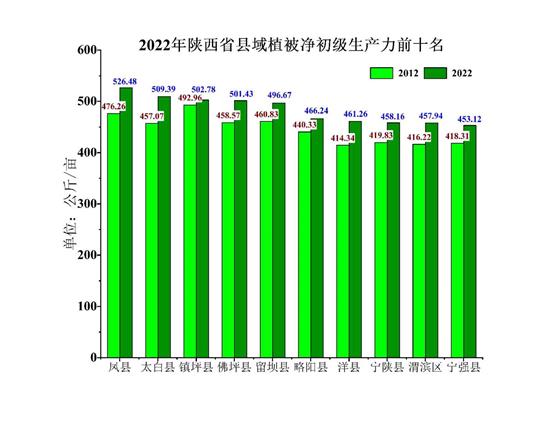

全省生态空间生态生产力强县,全部分布于秦巴山脉,且集中在汉中、宝鸡、安康三市。2012年到2022年,凤县植被净初级生产力(NPP)亩产量由476.26公斤增加到526.48公斤,由全省第二晋升为全省第一;太白县由457.07公斤增加到509.39公斤,由全省第五晋升为第二;镇坪县由492.96公斤增加到502.78公斤,由全省第一退居第三;佛坪县由458.57公斤增加到501.43公斤,保持全省第四;留坝县由460.83公斤增加到496.67公斤,由第三退居第五;略阳县由440.33公斤增加到466.24公斤,保持全省第六;洋县由414.34公斤增加到461.26公斤,由全省第十晋升为第七;宁陕县由419.83公斤增加到458.16公斤,由全省第七退居第八;渭滨区由416.22公斤增加到457.94公斤,保持全省第九,宁强县由418.31公斤增加到453.12公斤,由全省第八退守第十。以上十县,2012年平均亩产量445.5公斤,是全省平均亩产量的1.5倍;2022年平均亩产量483.3公斤,是全省平均亩产量的1.4倍。在全省垫底的榆林市榆阳区,亩产量由117.9公斤增加到133.8公斤,一直保持在第101位。

全省生态空间生态生产力高成长县,全部集中于渭河以北黄土高原。有全国退耕还林第一市称谓的延安市,在全省县域生态生产力高增长率排名前10席中独占6席,且集中于延安北六县。吴起县是全国退耕还林第一县,累计退耕111.07万亩、还林202.46万亩,仅国家投资22.46亿元。2012年到2022年,吴起县植被净初级生产力由171.2公斤增加到244.1公斤,亩增长42.61%,居全省第一;吴起县的东邻,志丹县植被净初级生产力由215.7公斤增加到302.8公斤,亩增长40.39%,居全省第二;再往东,安塞区由197.3公斤增加到276.6公斤,亩增长35.66%,居全省第三;延川县由179.8公斤增加到237.9公斤,亩增长32.27%,居全省第四;延长县由204.3公斤增加到265.9公斤,亩增长30.12%,居全省第五;子长市由168.8斤增加到218.1公斤,亩增长29.24%,居全省第七。陕西最北部的榆林市府谷县由120.7公斤增加到154.4公斤,亩增长27.92%,居全省第八。渭北三县增长进入全省前十,渭南市合阳县由211.6公斤增加到274.0公斤,亩增长29.51%,居全省第六;咸阳市永寿县由286.2公斤增加到362.9公斤,亩增长26.80%,居全省第九;三原县由257.6公斤增加到321.5公斤,亩增长24.79%,居全省第十。以上十县平均增长率31.9%,比全省高出17个百分点。增长率在全省垫底的是镇坪县,列第101位,仅为1.99%。

从2012年到2022年县域生态生产力进位分析,永寿县、志丹县并列第一,均前进13位。永寿县由286.2公斤增加到362.9公斤,由70位晋升至48位;志丹县由83位晋升至70位。商南县晋升11位,居全省进位第三,由346.6公斤增加到415.9公斤,由33位晋升至22位,晋升11位。金台区、白河县均晋升10位,并列进位第四,金台区由356.7公斤增加到425.0公斤,由28位晋升至18位;白河县由340.5公斤增加到408.3公斤,由35位晋升至25位。长武县、彬州市均晋升9位,并列进位第六,长武县由308.8公斤增加到383.7公斤,由48位晋升至39位;彬州市由301.2公斤增加到375.1公斤,由53位晋升至44位。杨凌区由66位晋升至58位,晋升8位,居全省进位第八。岐山县、三原县分别由37位晋升至31位、70位晋升至64位,均晋升6位,并列全省进位第九。汉中市汉台区退位最狠,由22位退至37位,退15位,在全省进位榜单中垫底。

三、生态生产量强县

本研究生态生产量为绿色植被亩产量与生态空间面积的乘积,即生态生产量=生态生产力×生态空间面积。生态生产量就是人与自然和谐共生共享的生态蛋糕。生态生产量十强县,即是生态蛋糕生产十强县、生态综合实力十强县。

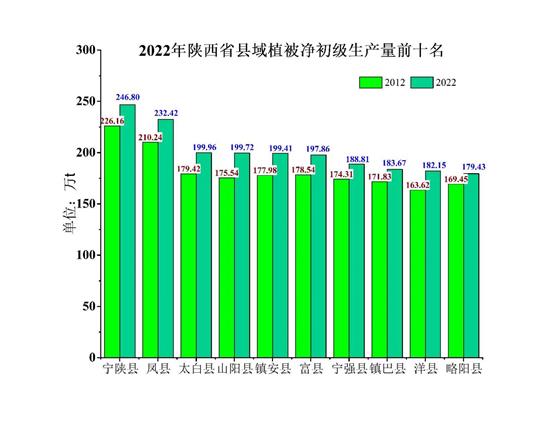

数据运算结果表明,2012年到2022年,宁陕县生态生产量由226.16万吨增加到246.8万吨,保持了全省第一。凤县由210.2万吨增加到232.4万吨,保持全省第二。从第三至第六名,生态生产量大体在一个数量级上。太白县由179.4万吨增加到199.9万吨,保持全省第三。山阳县由175.5万吨增加到199.7万吨,由全省第六晋升至第四。镇安县由177.9万吨增加到199.4万吨,保持全省第五。富县由178.5万吨增加到197.9万吨,由全省第四退居第六。第七到第十,大体在一个数量级上。宁强县由174.3万吨增加到188.8万吨,保持全省第七。镇巴县由171.8万吨增加到183.7万吨,保持全省第八。洋县由163.6万吨增加到182.2万吨,由全省第十晋级第九。略阳县由169.5万吨增加到179.4万吨,由全省第九退居第十。以上县域,2022年生态生产量合计2010.2万吨,占全省生态生产量的25.9%。

全省生态生产量增加量前十强县分别是,第一名:志丹县,从2021年的105.6万吨增加到2022年的148.2万吨,增加42.64万吨,占全省增加量的4.58%。第二名:吴起县,由80.7万吨增加到115.1万吨,增加34.40万吨,占全省增加量的3.69%。第三名:安塞区,由73.4万吨增加到99.6万吨,增加26.18万吨,占全省增加量的2.81%。第四名:山阳县,由175.5万吨增加到199.7万吨,增加24.18万吨,占全省增加量的2.60%。第五名:汉滨区,由148.1万吨增加到172.1万吨,增加23.95万吨,占全省增加量的2.57%。第六名:神木市,由108.8万吨增加到132.6万吨,增加23.79万吨,占全省增加量的2.56%。第七名:旬阳市,由150.3万吨增加到173.2万吨,增加22.88万吨,占全省增加量的2.46%。第八名:凤县,由210.2万吨增加到232.4万吨,增加22.17万吨,占全省增加量的2.38%。第九名:宝塔区,由105.8万吨增加到127.9万吨,增加22.10万吨,占全省增加量的2.37%。第十名:商南县,由109.7万吨增加到131.7万吨,增加21.39万吨,占全省增加量的2.36%。以上十县,生态生产量增加合计168.9万吨,占全省增加量931万吨的18.1%。实施退耕还林工程在做大生态蛋糕上发挥了重要作用,全省累计退耕地造林1982.65万亩,累计投资411亿元,以上十县累计退耕地造林567.87万亩,占全省的28.64%;累计投资115.38亿元,占全省的28.07%。

从2012年到2022年县域生态生产量进位分析,进位第一名:志丹县,由第32位晋升至第16位,前进16位。进位第二名:神木市,由第28位晋升至第20位,前进8位。并列第三名:宝塔区、吴起县,分别由第31位晋升至第26位,由第39位晋升至第32位,均前进7位。第五名:延川县,由第60位晋升至第54位,前进6位。第六名:商南县,由第27位晋升至第22位,前进5位。安塞区、延长县并列第七,分别由第42位晋升至第38位,由第48位晋升至第44位,均前进4位。镇坪县、岚皋县、勉县、黄龙县皆是退位“冠军”,均退6位。

四、走好深绿之路

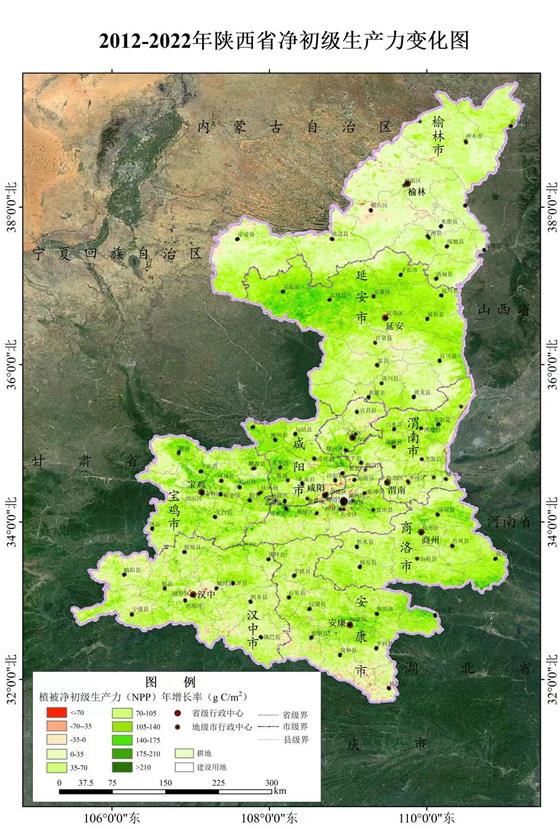

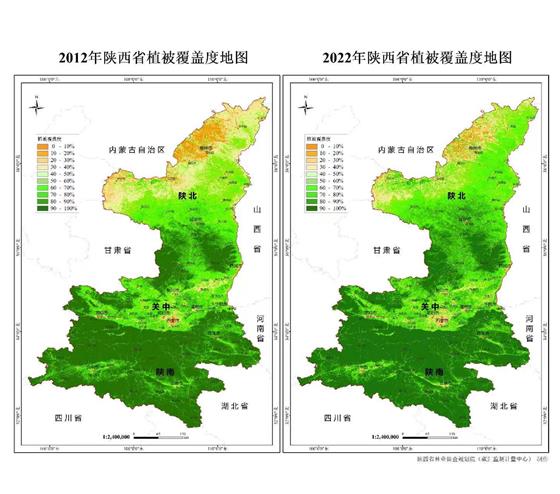

本研究结果表明,2012-2022年,全省101个县域生态生产力全部呈现了“正增长”。也就是说,全省101个县域,都走在绿色增长路上。在2022年陕西省植被覆盖地图上,显著表现出生态生产力“高产区”“中产区”“低产区”。从色相浓淡观察分析,深绿色是“高产区”,浅绿色是“中产区”,黄绿相间是“低产区”。汉江南北、秦巴山区是深绿色,也是陕西省生态“高产区”,以太白山为中心的秦岭西部绿色最深,也是全省生态“高产区中的高产区”。渭河以北、黄土高原南侧,关山、桥山、黄龙山,在浅绿色中浮现深绿色,也可以挤进全省生态“高产区”。长城以南,深绿色之外的浅绿色,为全省生态“中产区”。长城以北,毛乌素沙地则是黄绿相间的“低产区”,其中橘黄色区域是“极低产区”。生态生产力增长之路,就是植被覆盖地图由黄变绿、黄绿相间、浅绿到深绿、因绿而美之路。

绿到深处方是青。绿,不简单是一种颜色,而是生态底色、生命本色。生态空间绿色浓度,或是“含绿量”,代表着植被初级生产力、生态生产力,也是元生产力。“含绿量”与绿叶指数同义。一片绿叶,就是一个大自然精心建造的微型光伏电站、碳捕获中心。生态空间绿叶指数与植被结构密切关联。绿色植被具有层级生产力,层级越多绿叶指数越大生态生产力越高。草地的层级少、绿叶指数小,其生态生产力不及灌木林,而灌木林又不及乔木林,小乔木林不如大乔木林。树木是生态主角,大树是生态王者。一棵大树造就一个独特的生态景观,也是一个独特的生态系统。一棵大树如同一栋高楼,由低向高,四象伸展,营造出多样化层级空间、栖息生境,大树下有小树,小树下有草丛,多种生物依大树而居、各取所需、结伴而生、相互支撑、差异化发展。一棵灌木,如同多层。一株小草,如同茅舍。生态“高楼”的生产力是生态“茅舍”生产力的十倍百倍。乔木林、灌木林、草丛,不同含绿量,不同生产力。自然生态演化正向过程,就是由“草”到“灌”再到“乔”的发展过程。演化停滞于那个阶段,取决于发展环境。大树为主的乔木林被摧毁后,将会重启生态系统演化过程。缺少大树是生态硬伤。大树回归,百年大计。人们所能做的生态保护修复,就是顺应生态系统发展规律,加快绿色植物发展、大树成长,提高生态空间含绿量,推动生态系统正向演化。

以绿为美、走深绿之路。陕西是中华文明的重要发祥地,是中华家园的内园、老园、核心园,开发垦殖历史悠久,原生植被破坏严重,今天的生态景观已远非洪荒之时的样貌。曾经是大树参天、古木森森,蜕变为小树当家、稀疏漓漓。约有30%的国土空间已经被彻底征服,并开辟为农业空间、城镇空间。交通道路只占国土空间的1%,其生态影响却极为深远。有幸保留下来的生态空间,也是掠夺过的撕裂破碎的退化残存的生态系统。21世纪以来,生态生产力增长是生态保护修复的结果,是恢复生态系统元气的关键历史进程。绿水青山就是金山银山。不是所有的山水都可以称青山绿水。绿水青山是生态“高产田”。投资自然,推动生态空间治理,就是建设更多的绿水青山,建成更多的生态“高产田”。首先是要保护好深绿色的“高产田”,建立健全以国家公园为主体的自然保护地体系;其次是实行森林草原休养生息,推动浅绿色的“中产田”向深绿色的“高产田”升级;再次是加快科学造林绿化进程,促进黄绿相间的“低产田”向浅绿色“中产田”深绿色的“高产田”迈进。最新数据显示,陕西省规划造林绿化空间约3000万亩,潜力最大的10个县合计1813.6万亩,约占全省造林绿化空间的60%。绿化潜力10个大县,均分布在延安、榆林。吴起县独居第一方阵,超过300万亩;定边、横山、神木三县为第二方阵,均超过200万亩;志丹、安塞、靖边、子长、延长、清涧为第三方阵,均超过100万亩。这是陕西走向深绿的关键空间。

唯生态蛋糕人与自然和谐共享。生态空间是以提供生态产品为主体功能的国土空间,绿水青山就在生态空间,绿水青山就是生态产品、生态蛋糕。人与自然是生命共同体,共生共享绿水青山、生态蛋糕。要科学治理生态空间,不断解放和发展生态生产力,建设形成更多的绿水青山,让生态蛋糕越做越大,让人与自然和谐共生之基越来越瓷实。

注:本研究简报与陕西省元生产力研究简报是姊妹篇。为此,陕西省生态空间数据中心提供了优质的数据服务,共同推动数据资源转化升值。在此,我要表示诚挚的感谢!2023年2月26日于磨香斋。