赵大华/文

我来北京27年了,对位于东城区的五四大街一带非常钟情,主要原因是这里有一座在中国近现代史上具有非凡意义的红楼。每当我驱车路过红楼门前时,我都要对孩子或友人大声说:“看好了,这是老北京大学,尽管它早已搬到了中关村,与燕京大学合二而一,但是北大精神却是在这座红楼里!”尽管如此,直至上个星期六,我才第一次走进北大红楼。

在五四大街(原为沙滩北街)29号,这座工字型红楼建于1918年,地上四层、半地下一层,当初民国政府打算把它用作国立北京大学学生宿舍,竣工后却改成了北京大学的本部、文科院和图书馆,跟不远的另外两个校区构成北京大学。用红砖构造主体结构的这栋大楼用途上的改动,使它成为中国呼唤民主与科学的新文化运动的中心地和高举爱国主义旗帜的五四运动的策源地。然而,对于这个我心中的圣地,由于过去它长期被国家文物机关等单位占用,我一直没有机会亲临拜谒。最近,据说是经过六七年的腾空装修,红楼作为新文化运动纪念馆终于对外开放了。星期六下午,北京的上空虽然比较灰暗,我怀着一颗虔诚的心,拜谒了圣地北大红楼。

自从2002年就开始了的装修工程,结果却令人失望。近几年,政府大兴土木,斥巨资修建这修建那,却显然没有重视精神食粮方面的投入。这个曾经在辛亥革命之后从思想上改变了中国,而且极有可能在中国民主化进程中继续发挥作用的北大红楼,迎接人们的竟然是一个十分简陋、很不完全的纪念馆,开放的也仅仅是限于一楼的部分房间和楼前一段简易平房,内容包括仿制的蔡元培校长办公室(蔡校长办公室实际上是在二楼)、文科学长陈独秀教授的办公室、图书馆主任李大钊教授的办公室、鲁迅先生作为讲师曾经讲过《中国小说史》的教室、五四运动直接策源地《新潮社》办公室以及毛泽东当图书管理员时工作过的办公室等。

尽管如此,我们终于有机会来到这个圣地般的地方,试图找寻90年前忧国忧民的先哲们叱咤风云的身影脚印,或者是幻想获得呼吁民主与科学的大师们一点心灵上的指教点拨。在我们对新文化运动的先驱们表示顶礼膜拜式的敬仰之情时,我们不禁想到,民国初年,在整个民族处于内忧外患的时代,先哲们却能享有一种能够与春秋战国时代百花齐放百家争鸣相媲美的政治文化氛围,尽管这种氛围若干年之后就被政治独裁者所扼杀、被外来入侵者所破坏。往事如烟。面对蔡元培、陈独秀、胡适之这样的新文化运动的核心人物,以及围绕在他们身旁的那些不愧为大师的文化明星们,我们不敢直视照片中、画像里、铜像上他们充满智慧、坚毅且忧伤、期待的眼睛。彷佛他们在问:科学如何推进,民主是否建成?没有民主的科学怎能救中国?我们难以作答,感到无地自容。

发端于北大红楼的新文化运动是一场伟大的启蒙运动,是试图对国人思想意识进行根本性、渐进性改变的所谓改良主义运动。新文化运动的主要领导人是蔡元培和胡适,而后者所付出的努力和产生的影响更为远大。新文化运动,从1917年左右开始兴起,在全国开展到1949年,而在台湾地区则一直持续到1980年代后期。由于中国当时遭遇内忧外患,一场旨在全民思想改良的启蒙运动很难得以平稳发展。1919年5月4日这一天,在北大外文系学生罗家伦等人的领导下,爆发了呼喊“外争国权,内惩国贼”的抗议活动,这场活动在三个星期之后被罗家伦在一篇文章中首次称之为“五四运动”。此后,发生在苏俄的共产主义运动在中国得以漫延。新文化运动的两位主将陈独秀和李大钊都是供职于北大的教师,两人发起成立了中国共产党,李大钊为此被在北京的北洋军阀张作霖抓捕处死,而陈独秀则在领导这个组织数年之后由于主张不同而被开除出党。

实际上,“五四运动”只是新文化运动的一个分支,一个借新文化运动而产生重大影响的短暂的左翼运动,只持续了半年时间。毛泽东认为五四运动是所谓的旧民主主义革命到新民主主义革命的转折点,从干部队伍上为中国共产党的诞生做了准备。胡适在晚年再次强调,五四运动是对新文化运动的政治干扰,使方兴未艾的新文化运动演变成了一场政治运动。台湾学者李敖也把“五四运动”称之为新文化运动的“岔道”,跟蔡元培、胡适发动经营新文化运动的初衷大相径庭,对新文化运动的宗旨弊远多于利,在很大程度上破坏了新文化运动给中国社会带来的积极影响。有关这一点,从新文化运动对于两岸人文精神所产生的不同影响便可一目了然。最近,大陆大局有人把五四运动简单地归结为一场“爱国运动”,看起来是要有意低调评论其价值,但在实际上却起到了阉割其灵魂的作用。

现在,人们把北大红楼原址称作“新文化运动纪念馆”而非“五四运动纪念馆”,无疑是正确的。因此,新文化精神、五四精神是两个不同的概念,不能混为一谈。依我看,所谓的北大精神,显然是另外一个概念,然而它的内涵主要却是这两种精神的结合,即新文化运动所始终刻意追求的民主与科学的精神以及五四运动所迸发的反帝反封建的爱国主义精神。中国实在太需要一场像新文化运动这样的启蒙运动和文艺复兴运动了,然而封建主义势力和国外帝国主义不允许中国有像胡适所设想和盼望的按部就班的新文化运动。面对严重的社会不公和亡国的威胁,我们需要罗家伦、傅斯年这样的热血青年拍案怒起、上街抗议、火烧赵家楼的献身精神。蔡元培、胡适的新文化精神,加上他们的学生罗家伦、傅斯年的五四精神,就是北大精神。

许多人都说,北大精神早已消失殆尽。又有人说,何止一个北大?整个教育界、文化界和哲学界都是如此,犬儒遍地,令人沮丧。我却不这样认为,今日海淀之北大非昔日沙滩之北大,北大精神不会消亡,它只是被人定格在历史档案里,封闭在这栋红楼里,隐藏在大家的心底里。鲁迅先生曾在北大红楼讲授小说史,但是他“敢于直面惨淡的人生”,对腐朽没落的文化、道德、伦理“一个都不宽恕”的不妥协精神,不正是我们今天所要发扬光大的吗?前不久,北大中文系教授孔庆东在接受新浪网访谈时这样说:鲁迅精神没有过时,我们需要鲁迅精神,因为我们在许多方面又回到了他那个时代(大意如此)。孔教授看起来是波澜不惊的随意应答,却道出了历史的真实和人生的残酷,也道出了社会对包括鲁迅思想在内的北大精神的永存需要。

现在,91岁红楼的大门还是缓缓地重新开启了,尽管允许开门的人的用意跟我们的所想不同。在拜谒红楼的过程中,我发现,虽然年长者寥寥无几,然而却有大批的青年学生涌入红楼,从他们聚精会神观看图说、聆听讲解的肢体语言中,我看到了包括五四精神在内的北大精神正在得到传承,坚信民主与科学的百年梦想一定要实现。没有人能够把北大精神永远地封闭在红楼里。

北京市东城区五四大街(沙滩北街)29号:北京大学红楼,新文化运动和五四运动的策源地

面对蔡元培、陈独秀、胡适之等先哲熠熠生辉的眼神,我们没有勇气回答有关民主与科学的现状问题

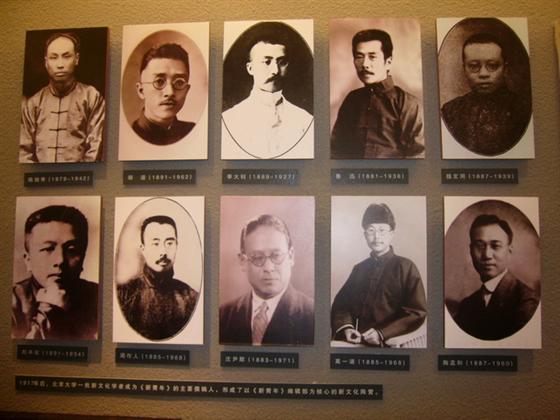

在蔡元培校长麾下,聚集着陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅、钱玄同、刘半农、周作人、沈尹默、高一涵、陶孟和等大师,他们同时是《新青年》杂志撰稿人,呼吁民主与科学的中国,燃烧起整个民族的希望

位于红楼一层东北角的北大《新潮社》办公室,1919年5月4日,由罗家伦、傅斯年等学生领导的爱国主义游行抗议活动从这里筹划启动

1920年,在红楼一层的这间教室,讲师鲁迅开始向北大学生讲授《中国小说史》

注:目前北大红楼“新文化运动纪念馆”实行免费参观,个人需要出示身份证等有效证件,团体需要提前预约,并配有免费讲解服务。