有一个笑话。

一天,一家房地产开发公司的男性工程师接到一位客户的投诉电话,电话的那头是一位女士愤怒的声音:

“我要退房,我已经忍无可忍!”

“您先别急,请问出了什么问题?”工程师耐心地询问。

“你们的房子太差劲儿了,每当火车来的时候,我睡觉的床就在动,对我来说,睡觉就像噩梦一样。”女士仍然很激动。

“我理解您的心情。可是,我们是一家大型的房地产公司,已经开发了很多楼盘。您住的那栋楼虽然离铁路近了点,可是,我们是按照精确的计算,并充分考虑了火车行驶对于房屋的影响。您如果说,火车的鸣笛声会影响你的休息,我还可以理解,可是如果说火车一来,您的床就会震动,这是绝对不可能的,我们不可能犯这样低级的错误。”工程师仍然是耐心地解释。

“就是如此,火车一来,我的床就动。你不相信的话,可以过来看看好啦!”

“那好吧,我去一趟。”工程师无奈,只好答应到现场查看。

工程师应约来到了女士的家里。女士又绘声绘色地把情况说了一遍。但是,工程师还是无法相信。这时,正好一趟火车鸣着笛从远处开了过来。女士灵机一动:“太好了,火车来了,你不相信的话,你现在就躺到我的床上感觉一下,看看我说的到底是不是真的。”

工程师躺到了女士的床上,等着火车的经过。

接下来的事儿,您可能猜到了,女士的老公回来了。

工程师翻身从床上坐了起来,面对此刻的情境,望着男主人惊诧和愤怒的眼神,工程师尴尬地对女士的老公说:“抱歉,先生,如果我说,我是在您的床上等火车,您相信吗?”

鬼才相信呢!

可是事实确实如此!

我们都相信眼见为实的道理。我们亲眼看到的,亲耳听到的,一定是真的!可是,在现实的工作和生活中,有些话,有些事儿,确实是真的,但是,听起来,看起来确实是假的;有些话,有些事儿,确实是假的,但是,我们却认为是千真万确。

知觉的选择性指的是人们能迅速地从背景中选择出知觉对象。外界环境对我们的刺激太多太多了,以至于我们应接不暇、疲于应付,环境刺激的无限性、复杂性与人类大脑的有限性的矛盾,决定了人类只能而且必须做出选择。

所以,人们总是有选择地只对自己有重要意义的刺激物作为知觉的对象。知觉的对象能够得到清晰的反映,而背景只能得到比较模糊的反映,这样,我们就可以游刃有余地清晰的感知一定的事物与对象。例如,在课堂上,学生把黑板上的文字当作知觉的对象,而周围环境中的其他东西,比如头顶的电扇、墙上的标语、同学的面孔等便成了知觉的背景。

你在街上碰到了自己的朋友,在你与朋友交谈的过程中,你们所听见的不只是对方的话语,而且还有商店打折促销的广告声、汽车发动机的噪声、行人的说话声等。在这种情况下,你的朋友的说话声是你的知觉对象,他的讲活你听得很清楚。而其他声音则是这种谈话声的背景,尽管声音很大而你仍然听不清楚。喧闹吵杂的餐馆里,你却能够辨析出你的朋友在喊你的名字,这通常被成为鸡尾酒现象。

当注意指向某个事物时,该事物便成为知觉的图形,而其他事物便成为知觉的背景。当注意从一个图形转向另一个图形时,新的图形就会“突出”而成为前景,原来的知觉图形就退化成为背景。因此,支配注意选择性的规律,也决定着知觉图形如何从背景中分离出来。

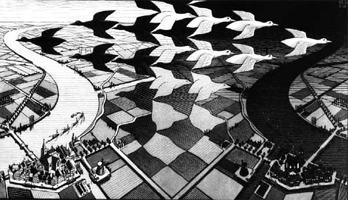

如图所示,图3-3是木雕艺术家艾契尔(1938)的一幅著名木刻画,主题为《黎明与黄昏》,假如从图的左侧看起,我们看到的是一群黑鸟离巢的黎明景象,若从右侧看起,看到的则是一群白鸟归林的黄昏景象。在长时间注视过程中,人往往会获得忽而白鸟、忽而黑鸟的知觉经验,这就是知觉中的对象与背景互换的知觉现象。