(特别声明:本文严禁任何方式的转载)

“弘扬民族音乐”作为课标的基本理念之一,明确提出“应将我国各民族优秀的传统音乐作为音乐课重要的教学内容,通过学习民族音乐,使学生了解和热爱祖国的音乐文化,增强民族意识和爱国主义情操。……”贵州是一个多民族聚集的省份,有着丰富多彩的、独具特色的民族民间音乐及相关文化,是贵州各族人民智慧的体现。教材中“多彩的贵州”单元的编写,力求体现课标的理念,努力呈现我省民族民间音乐及文化的精髓,并在教材中得以体现。具体内容有:

苗族:《躲猫猫》、《苗家儿童庆丰收》、《飞歌》;

侗族:《小蚂蚁》、《侗家娃娃弹琵琶》、《拜年歌》、《哆耶舞曲》、《小山羊》、《禅歌》;

布依族:《蝈蝈》、《我比公鸡唱得响》、《久不唱歌忘记歌》;

彝族:《阿喽喽》、《阿西里西》、《盘歌》、《乐呵呵》、《撒麻歌》;

水族:《摘杨梅》、《弯弯月亮像牛角》;

仡佬族:《打秋千》;

土家族:《螃蟹歌》;

汉族:《什么鸟》、《砍柴歌》、《梅花》等

除了以上各民族的歌曲,同时还有许多优秀的、具有民族特色的创作歌曲,如:《夸我侗家小歌手》、《黄果树瀑布》、《铁路修到苗家寨》、《摘菜调》、《最美丽》、《老水牛角弯弯》、《唱不完的欢乐歌》、《牧童谣》等。

【以下是结合六年级教材的介绍、分析,在此重点分析的编写意图及使用过程中应注意的问题,仅供参考】

【六年级上册教参】

第七单元 多彩的贵州

一、教学内容分配建议表

课时 感受与鉴赏 音乐表现 音乐创造 音乐与相关文化 第一课时 《夸我侗家小歌手》 贵州侗族族相关文化 第二课时 《蝉歌》 《梅花》 贵州侗、汉族族相关文化 第三课时 《弯弯月亮像牛角》 《夸我侗家小歌手》 贵州水族相关文化

二、教学要求

(一)单元总要求

这是以感受、了解贵州侗族音乐与相关文化为主要内容,渗透水族、汉族相关音乐文化的单元。通过本单元的学习,以侗族大歌为切入点,初步感受贵州侗族民歌的风格,增进对多姿多彩的贵州侗族音乐及相关文化的了解,激发对家乡民族音乐及相关文化的兴趣,培养热爱家乡的感情。

(二)具体要求

1.用和谐、自然的声音演唱侗族儿歌《夸我侗家小个手》、水族儿歌《弯弯月亮像牛角》,二声部合唱做到声部间的声音统一、协调,音高、节奏准确。

2.听赏蝉歌,初步感受侗族大歌特点,知道贵州侗族大歌是享誉世界的“民族艺术的瑰宝”,并为此感到自豪。

3.能初步了解贵州侗族大歌及相关文化,乐于与同学合作,收集、交流有关信息,增进对贵州侗族音乐文化的了解;关注其它民族(水族、汉族)的音乐及相关文化,加强对贵州的了解,激发热爱家乡的情感。

三、教学准备

(一)教具

钢琴、录音机、录音磁带等。

(二)图片、音响资料

有关侗族“大歌”“鼓楼”“花桥”及“侗琵琶”“牛腿琴”等图片或音响资料。有关侗族、水族民风、民俗相关资料等。

四、教材分析

(一)编写意图

本单元以贵州侗族音乐及相关文化为主要学习内容,同时对贵州水族、贵州汉族民歌和相关文化进行初步感受、了解。贵州是一个多民族聚居的省份,其中侗族是是我省人口众多的少数民族之一,贵州的侗族主要居住黔东南苗族侗族自治州,有着自己独特的音乐瑰宝——“大歌”、多姿多彩的文化资源。

贵州是我国水族人口最多的省份,贵州“三都水族自治县”是全国唯一的水族自治县,有着自己民族的音乐以及众多的人口资源,尤其是水族有自己古老的文字——“水书”,具有很高的历史文化价值,值得大家关注。同样贵州汉族的音乐也值得关注和了解。

本单元力求通过演唱、欣赏,以及相关活动,指导学生唱好歌曲,尤其是二部合唱时声音的和谐、统一;引导学生关注、了解、熟悉、喜爱贵州民族音乐及相关文化,激发学生对家乡热爱的感情。

(二)教学重点和难点

本单元重点

1.听赏蝉歌,初步感受侗族大歌特点,知道贵州侗族大歌是享誉世界的“民族艺术的瑰宝”,并为此感到自豪。

2.用自然、有弹性的声音演唱歌曲。二声部合唱做到声部间的声音均衡、协调,音高、节奏准确。

本单元难点

1.歌曲二部合唱部分的演唱声音均衡、和谐、统一,音准、节奏准确。

2.课前对相关资料的收集,学生对贵州民族音乐及相关文化的兴趣培养。

(三)音乐材料分析

1.歌曲《夸我侗家小歌手》

歌曲《夸我侗家小歌手》自1987年面世以来,在贵州黔东南凯里地区中小学幼儿园等广为传唱。歌曲表现了人与自然和谐相处的美丽画卷。

歌曲为两段体,五声羽调式。旋律极富侗族民歌特色,曲调中多

体现歌曲欢快、愉悦的情绪。

第一乐段,领唱、齐唱部分。由四个乐句构成,前两句各五个小节(2+3),后两句各四个小节(2+2),乐句内乐节重复,领唱与齐唱交替,齐唱部分歌词多为衬词,塑造呼应、欢乐的情景。演唱时声音宜轻巧、富有弹性,注意十六分节奏和前倚音演唱的准确。

第二乐段,合唱部分。由两部分组成(14+16),后半部分16个小节,是在前半部分的14个小节的尾部增加2个小节而成的补充乐段。节奏较第一乐段舒展,两个声部间、乐句结束处较长的音,多采用三度音程、四度音程,演唱时注意长音符时值的保持和声音的均衡,可作适当的渐强力度的处理。乐段的结束部分,两个声部都有8个小节的旋律是完全一致,给人优美和谐之感。演唱时注意倾听,声部间声音要平衡、协调,注重在情绪的表达,最后2小节要避免喊唱。

2.欣赏侗族大歌《蝉歌》

侗族大歌,侗语称“嘎老”。“嘎”即歌;“老”,含有大、长及古老之意。侗族大歌也是对侗族民间合唱曲目的总称。侗族大歌须由三人以上演唱,多声部,其“众低独高”, 复调式多声部合唱方式的特点,是中外民间音乐所罕见的。通常无指挥、无伴奏。

《蝉歌》也称“蝉之歌”,是侗族大歌“声音歌”中的一种,声音歌是侗族多声歌中最好听的一种。其歌词简单,注重旋律的修饰,为模拟蝉虫的鸣叫声,采用长时间的紧密节奏的同音反复。歌曲以模仿自然界的蝉鸣声,将大自然的声音用于歌声中,极富于声音的想象。(除蝉鸣声,还有鸟叫声、流水声、山羊叫声等,每一种叫法就有一种歌。)

歌曲的基本调式采用五声音阶为骨干音的特性羽调式,旋律构成为单乐段不断的反复,以三度与四五度音程为多,总体上呈现出和谐、亮丽的和声色彩,与歌曲的意境和形象相吻合。其旋律的节拍、节奏是自由性与匀整性类型交替运用,频繁变换节拍形式节拍特征,构成侗族大歌抒情优美、自然朴素、自由细腻的旋律风格特征。

《蝉之歌》歌词大意:

五月初蝉儿叫,

蝉儿树梢叫不停。

转眼就到五月半,

深山悬岭到处蝉声叫。

3.活动:走一走,看一看

师:贵州是个多民族聚居的省份。有苗、布依、侗、水、仡老等17个世居少数民族。侗族是贵州17万平方公里土地上人口众多的少数民族之一,主要居住在黔东南的苗族侗族自治州的黎平、榕江、从江、天柱、锦屏等县。这里风光秀丽、景色宜人、村寨独特。贵州侗族有自己的历史、文化,在历史长河中,形成独特的音乐文化,“鼓楼”“花桥”“大歌”,被誉为侗族“三宝”。

侗族大歌,被列入了首批国家级非物质文化遗产名录。侗族大歌是中国最具特色的民间音乐艺术,主要流行于侗族南部方言区的黎、榕、从三县。

有机会时到贵州侗族村寨区亲自聆听“天籁之音”——侗族大歌,领略侗寨秀丽风光,感受侗族音乐和文化的独特魅力,你将会不虚此行。

4.歌曲《弯弯月亮像牛角》

《弯弯月亮像牛角》是一首富有意境的贵州水族民歌。它以舒展、自由的节奏,优美朴实的旋律,以及比喻形象的歌词,把宁静晴朗的夜空,月儿弯弯、星星闪烁的情景表现得生动有趣,表现水族儿童天真活泼的性格,体现了贵州水族民歌富于联想的特点。

歌曲为四声宫调式,变拍子,带扩充的一段体。全曲只用了“1 2 3

通过演唱,初步接触并感受贵州水族民歌的风格特点,演唱时,应注意表现歌曲宁静、优美的意境,从中感受愉悦情绪,获得美的享受。

5.欣赏《梅花》

《梅花》是一首富有诗意、抒情优美的贵州汉族民歌,流行于安顺一带。歌词为典型的四句头歌谣体,语言含蓄、生动、富于想象。通过腊梅花傍雪盛开的比喻,揭示了人们对梅花的赞美之情和对美好春天的期盼。

歌曲为一段体,由四个乐句(6+5+4+5)构成,五声徵调式。速度较慢,第一句(起句)连续跳跃上行,音区较高,旋律起伏而富于变化,尤其是第一、二乐句,节拍较自由,旋律较为舒展,前倚音、下滑音的运用,给人无限的遐想,明朗与含蓄都有较好的表现,具有较强的表现力。通过欣赏,初步感受贵州汉族民歌风格,知道贵州有着丰富的汉族民歌等着我们去领略。

五、教学设计示例

第一课时

教学内容

学唱歌曲《夸我侗家小歌手》

教学目标

1.能初步完整地演唱歌曲,做到音高、节奏准确,声音自然、有弹性,二声部合唱的声音均衡、协调。

2.乐于参与音乐演唱活动,对侗族儿歌有一定的兴趣。

教学过程

1.导入部分

介绍贵州侗族概况。

可用图片或多媒体对贵州侗族进行简约介绍导入本课教学,内容可涉及地域环境、侗寨风貌、音乐、民风民俗等。可用侗族音乐作背景音乐,营造一定的音乐氛围。

师:歌曲《夸我侗家小歌手》是由我省著名音乐工作者根据侗族大歌的音调创作的,具有侗族大歌音调特点的儿童合唱歌曲,自1987年面世以来,在贵州黔东南凯里地区中小学幼儿园等广为传唱。歌曲表现了侗乡美景与侗族儿童快乐歌唱的情景相互辉映的美丽画卷。给人以活泼、欢快之感。让我们用歌声去表现侗乡的美丽与侗族儿童的幸福快乐。

2.新课教学

(1)初步完整听《夸我侗家小个手》歌曲范唱

提问:这首歌曲的演唱形式?情绪怎样?

(2)复听歌曲范唱

提问:由几个部分组成?不同乐段情绪相同吗?

要求:找出歌曲中重复出现的旋律,并作适当的标记。

歌曲中有多处旋律是重复和变化重复的。比如:领唱乐句内小节的完全重复(歌谱的歌词部分第1、2小节的谱例略);齐唱乐句内的完全重复(歌谱的歌词部分第3、4、5小节的谱例略)等。又如合唱部分低声部第1、2小节是高声部第3、4小节的完全重复;合唱部分最后8小节,两个声部旋律完全相同;而合唱的后半部分16个小节,是在前半部分14个小节的尾部增加2个小节而成补充乐段。

找出旋律的重复部分,化繁为简,便于抓住歌曲的核心乐句,有利于学生熟悉、掌握旋律。

(3)学习歌曲旋律

①学习第一部分曲谱。学生先分句学唱后齐唱并初步熟悉旋律后,再分组、互换角色进行领、齐唱练习1至2遍。唱准十六分节奏、附点音符及前倚音。

②学习二部合唱乐段曲谱。根据学生合唱能力和实际情况,可先组织全体学生分别学唱熟两个声部曲谱,再分组声部分别唱不同声部,学生之间可互换声部练习。在学生较为熟悉不同声部的视唱后,再进行两个声部的合唱训练。采用视唱教学法教学。

合唱练习之初,如果学生如果感到困难,教师可选择少数合唱能力较强的学生或教师本人担任其中一个声部的演唱,其余学生担任另一个声部的演唱。练习时须强调两个声部间声音大小的均衡,强调要相互倾听,要求要在唱好自己声部的同时也能听得见其它声部的旋律,切忌比谁的音量大。同样,声部之间可以交换,用此办法,有助于学生逐步唱好合唱。

另外,可再合唱之前,选择歌曲中出现的音程,设计二声部音程练习,让学生唱一些三度、四度音程的和声,由此训练学生多声听觉,增强合唱能力,同时解决合唱时可能出现的难点。

合唱训练注重抓“三个一”,即“唱好第一个音,唱好第一句,唱好第一段”,也就是说:只有唱好了第一个音,才开始唱第一句;唱好了第一句才能开始唱第一段。对学生进行恰当的持之以恒的合唱训练,学生的合唱水平一定会得到有效提高。

(4)学唱歌词

在初步唱熟旋律的基础上,加入歌词大学唱。歌曲多为一字一音,衬词较多,尤其时合唱部分歌词全部都是衬词。

①按节奏朗读歌词。

可分组朗读,注意速度恰当,节奏准确。

②学唱歌曲第一部分歌词。

先全班随伴奏分句齐唱歌曲;后用领唱、合唱的形式演唱。领唱与齐唱交替,齐唱部分歌词多为衬词,塑造呼应、欢乐的情景。演唱时声音宜轻巧、富有弹性。

③学唱歌曲合唱部分歌词。

先分声部唱,再合唱;先分句唱,再完整唱。

④初步完整地演唱歌曲。

随伴奏完整演唱歌曲。注意声音宜轻巧,有弹性;注意倾听,声部之间声音均衡、和谐,要有合唱时的和声美;注意长时值音符的时值保持,可作适当渐强力度的变化处理;较长时值的音宜用直声来唱;前后两部分的情绪要有所变化变化,前部分侧重在描述,情绪较欢快,后部分则重在情感的表达,较为优美、抒情。

教学评价

1.能否能初步完整地演唱歌曲,基本做到音高、节奏准确,声音自然、有弹性,二声部合唱的声音均衡、协调。

2.是否乐于参与音乐演唱活动。

第二课时

教学内容

1.欣赏侗族大歌《蝉歌》和汉族民歌《梅花》。

2.开展有关贵州侗族音乐与相关文化交流、展示活动。

教学目标

1.听赏“蝉歌”,初步感受侗族大歌特点,知道贵州侗族大歌是享誉世界的“民族艺术的瑰宝”。能关注并初步了解贵州侗族大歌及相关文化。

2.欣赏汉族民歌《梅花》,初步感受汉族民歌的风格,关注贵州其它民族(汉族)的音乐及相关文化,知道贵州有着丰富的音乐文化资源。

3.乐于与同学合作,积极、自信地参与收集、交流、展示活动。

教学过程

1.导入部分

在侗族大歌《蝉之歌》的音乐背景下,介绍贵州侗族的概况,引出对侗族大歌的初步认识。

师:贵州是一个多民族聚居的省份,其中侗族就是我省17个少数民族中人口众多的少数民族之一。贵州的侗族主要居住黔东南苗族侗族自治州。侗族不仅民风淳朴,而且也极富创造性,有民谚说:“侗人文化三样宝:鼓楼、大歌和花桥”。其中的大歌是看不见、摸不着,只能用耳朵和心灵去捕捉与欣赏的侗族特有的民间音乐。侗族是音乐的民族,侗寨是歌的海洋。现在,让我们一起走进侗寨,去聆听“天籁之音”——侗族大歌。

2.欣赏《蝉之歌》

简介侗族大歌,知道《蝉歌》(也称《蝉之歌》)是侗族大歌“声音歌”中的一种,声音歌是侗族多声歌中最好听的一种。其歌词简单,注重旋律的修饰,为模拟蝉虫的鸣叫声,采用长时间的紧密节奏的同音反复。歌曲以模仿自然界的蝉鸣声,将大自然的声音用于歌声中,极富于声音的想象。

提问:歌曲有几个声部?歌中有模仿蝉鸣的声音吗?是怎样模仿蝉的叫声?特点是什么?歌曲最让你感兴趣之处?

4.再听《蝉歌》

提问:侗族谚语“歌养心,饭养身”,你从中体会到些什么?关于侗族大歌你还想知道些什么?

5.交流课前收集的侗族大歌资料

师:侗族大歌是最具特色的中国民间音乐艺术,也是国际民间音乐艺苑中不可多得的一颗璀璨明珠,填补了“中国民歌没有多声部”的空白,引起了国内外音乐界的广泛关注。侗族的“大歌”与“鼓楼”“花桥”是侗族特有的“三件宝”,它们与侗乡的秀丽风光相映生辉,构成一幅多姿多彩的山水画卷,让我们去领略它的神奇与美丽!

组织学生先在小组内交流课前对侗族音乐和相关文化的了解,后由小组代表在全班交流、展示。内容以侗族大歌为主,可以是文字资料,也可以是图片或影音资料,还可以是学生的现场表演或演示等活动。教师适时补充。

6.欣赏歌曲《梅花》

提问:这首歌曲的情绪?歌中唱到的内容?

7.复听歌曲《梅花》

提问:歌曲有几个乐句?哪个乐句最能体现腊梅花傍学盛开的情景?自己所知道的贵州汉族民歌?

8.小结部分

师:贵州地处祖国西南部的贵州高原上,是多民族聚居的省份。各族人民勇敢勤劳,能歌善舞,在漫长的岁月里,创造了丰富多彩、特色浓郁的音乐文化。今天,大家初步聆听了其中的杰出作品——侗族大歌,以及贵州汉族民歌,这仅仅是一个开始,贵州有着丰富的各民族音乐等着我们去领略。

教学评价

1.知道侗族大歌的特点,对侗族音乐文化有一定的兴趣。

2.初步感受到汉族民歌《梅花》的风格,能关注贵州其它民族(汉族)的音乐及相关文化,知道贵州有着丰富的音乐文化资源。

3.有良好的听赏习惯,能大胆、积极的说出自己的感受和见解,能否对他人和自己作出一定的评价。

4.能利用课余时间收集有关资料。

第三课时

教学内容

1.学唱歌曲《弯弯月亮像牛角》。

2.复习、巩固、指导歌曲《夸我侗家小歌手》的演唱。

教学目标

1.用自然、优美的声音,准确、流畅地演唱水族民歌《弯弯月亮像牛角》,二部合唱声音和谐、均衡,有弹性。感受水族民歌的风格特点。

2.较为熟练地演唱歌曲《夸我侗家小歌手》,并具有一定的表现力。

3.能积极参与演唱活动。愿意关注水族相关文化。

教学过程

1.导入部分

师:水族是我省众多少数民族中的一员,贵州是我国人口最多的省份。水族有着自己独特的音乐与文化资源,尤其是水族有自己古老的文字——“水书”,特别值得人们关注。今天,我们将一起学习一首贵州水族民歌。

2.听《弯弯月亮像牛角》歌曲范唱

提问:歌曲的情绪?歌中都唱了什么?衬词是在歌曲的哪部分?

3.学习歌曲旋律

根据学生实际情况,采用视唱法教学。

①集体视唱领唱部分的曲谱。注意节拍的变化,切分音、前倚音的准确。可唱两边,第一遍速度可稍慢。

②学唱合唱部分曲谱。先集体分别视唱高、低声部曲谱,待较熟悉后,分声部练习合唱。两个声部可交换声部唱。注意附点节奏、前倚音、后半拍起唱的准确。

4学唱歌词,演唱指导

用连贯、平稳的气息演唱歌曲。领唱部分较舒展,要按乐句换气,声音连贯、自然;合唱部分节奏较密集,附点节奏的连续使用,给人活泼、欢快之感,衬词的发音宜短,声音宜轻巧、有弹性;声部间声音要均衡。

师:《弯弯月亮像牛角》是一首富有意境的贵州水族民歌。它以舒展、自由的节奏,优美朴实的旋律,以及比喻形象的歌词,把宁静晴朗的夜空,月儿弯弯、星星闪烁的情景表现得生动有趣,表现水族儿童天真活泼的性格,我们用自己歌声来表达了歌曲的美景。

5.复习、巩固、指导歌曲《夸我侗家小歌手》的演唱

用良好的气息,欢快的情绪,自然悦耳的、富有弹性、有一定表现力的声音,完整、熟练地演唱歌曲。注意运用稍有变化的力度来表现各乐句间、乐段之间的不同情绪表现。合唱声部注意声音的和谐、均衡,气息的平稳,正确的换气。

6.小节部分

师:大家通过本单元的学习,初步感受了贵州侗族、水族和汉族的音乐风格,并利用课余时间对相关资料进行了收集,对多姿多彩的贵州民族音乐及相关文化有了初浅接触。相信在今后的学习生活中,大家会关注和认识更多让我们值得骄傲的东西。请大家用一句话来表达自己最深的感受。

在背景音乐声中交流并结束本单元的教学。

教学评价

1.准确,完整地演唱歌曲,并有一定的表现力。

2.参与音乐活动的参与率和参与度

3.对贵州民族音乐和相关文化有一定的兴趣。

六、相关参考资料

侗族大歌:

“汉字有书传书本,侗家无字传歌声,祖辈传唱到父辈,父辈传唱到儿孙”。这首侗家的歌谣很清楚地指明了侗族文化的精髓在侗歌。侗族是一个没有文字的民族。从古至今,他们叙事、传史、抒情等都是通过口传心授。也正因为如此,侗族文化尽管经受过历史的风风雨雨、人间沧桑,它仍以一枝独秀保存下来,并逐步引起世人的关注。

汉人有字传书本 侗族无字传歌声

侗族是中国少数民族中的一员,据传是古代越人的后裔,至今已有2500多年的历史。其主要聚居在我国贵州、湖南、广西、湖北4省,现有人口260多万,主要从事农业和林业生产,而贵州省的黎平县是全国侗族聚居最多的县,有侗族人口35万。侗族不仅民风淳朴,而且也极富创造性,有民谚说:“侗人文化三样宝:鼓楼、大歌和花桥”。其中的大歌是看不见、摸不着,只能用耳朵和心灵去捕捉与欣赏的侗族特有的民间音乐。

侗族大歌在侗语中俗称“嘎老”,“嘎”就是歌,“老”就是“大”,也有“长”和“古老”之意。侗族大歌是侗族民间多声合唱曲的总称。它包括“嘎老”(一般大歌)、“嘎所”(声音歌)、“嘎锦”(叙事大歌)、“嘎节卜”(叙事大歌——乙体)四类;后来有些学者右将“嘎腊温”(儿童大歌)、“耶”(“踩堂歌”中的多声歌)、“嘎莎困”(拦路歌中的多声歌)归为其中。它是一种“众低独高”的音乐,必须由三人以上来进行演唱。多声部、无指挥、无伴奏是其主要特点。模拟鸟叫虫鸣、高山流水等大自然之音,是大歌编创的一大特色,是产生声音大歌的自然根源。它的主要内容是歌唱自然、劳动、爱情以及人间友谊,是人与自然、人与人之间的一种和谐。侗族大歌流行于侗族南部方言区的黎平、榕江、从江三县。

侗族大歌“众低独高”、复调式多声部合唱方式是中外民间音乐所罕见的。大歌的演唱场合是比较讲究的,除平时训练外,大歌在重大节日、集体交往或接待远方尊贵的客人时才能在侗族村寨的标志性建筑鼓楼里演唱,所以侗族大歌又被称为“鼓楼大歌”。

侗族人民视歌为宝,认为歌就是知识,就是文化,谁掌握的歌多,谁就是有知识的人。在侗族地区,歌师是被社会所公认的最有知识、最懂道理的人,因而很受侗人的尊重。侗族大歌作为侗歌中最精华的组成部分,它的演唱内容、表现形式,无不与侗人的习俗、性格、心理以及生活环境息息相关,是对侗族历史的真实记录,是侗族文化的直接表现。

歌师年逾古稀 大歌后继乏人

侗族大歌是最具特色的中国民间音乐艺术之一,也是国际民间音乐艺苑中不可多得的一颗璀璨明珠。侗族大歌中的复调式多声部合唱,为中外民间音乐所罕见,具有十分重要的学术价值和欣赏价值。侗族大歌不仅仅是一种音乐艺术,而且是了解侗族的社会结构、婚恋关系、文化传承和精神生活的重要组成部分,具有社会史、思想史、教育史、婚姻史等多方面的研究价值。

新中国成立之前,因侗族无文字,长期以来只能以口传心授的方式在民间流传,世代相承,鲜为人知。因此有些外国学者在论及中国音乐时妄加断言,称“中国音乐一直是单声部的”(1911年德国莱比锡出版的《中国音乐补遗》,费吾尔著;“中国音乐根本没有多声部进行,更不必谈和声与和弦了”(1933年上海出版社出版的阿尔斯特著的《中国音乐》)。当时的中国音乐家和文化人也很少了解或根本不知道侗族大歌和其他少数民族的民间多声部音乐,故无人出来反驳。

其实侗族大歌的形成已经有近千年的历史,这种独具特色的中国民族音乐像是被隐藏在山林、海洋里的一簇簇鲜艳的奇葩和一串串美丽的珍珠,日夜散发出迷人的清香,闪耀着熠熠的光芒。直到解放后全国进行土地改革期间,才为老一辈音乐家肖家驹、郭可诹等发现,并组织音乐工作者深入黎平县侗族山区去收集发掘、记录整理。

1959年10月黎平县侗族民间合唱团组织强大阵容晋京演出,为人们带去有声有色、原汁原味的侗族大歌,在首都舞台上唱响,打破了侗族大歌长期与外界隔绝的封闭状态,引起强烈的反响,当时中国唱片社还为侗族大歌录制了唱片。那是侗族大歌走出大山、走向全国、走向世界迈出的重要一步。

黎平县的侗族合唱团,从解放以来,已有35名侗家青年男女到过法国、意大利、新加坡等十多个国家和地区演唱《侗族大歌》。

1994年春节文艺晚会和2001年的春节文艺晚会,黎平县侗族大歌队演唱的《蝉之歌》、《布谷催春》等侗族民间的歌曲,从而使黎平县这朵藏在深山里的民间艺术奇葩,名扬海内外。

然而,随着人类现代化进程的逐步加快和中国改革开放政策的深入实施,侗族大歌正面临着前所未有的现代文化、外来文化和市场经济的全面冲击。侗族大歌赖以生存的经济基础和文化土壤正遭到前所未有的破坏,侗族大歌正面临着后继无人、濒临失传的尴尬境地。

侗族大歌的保护和“申遗”

随着侗歌在国内外频频亮相,贵州省内外有关专家学者对其给予了更多的关注。1984年榕江县,在县里的中小学开展了“侗歌进课堂”实验,其影响力扩展到黎平、从江、锦屏,并辐射到湖南、广西等侗族地区。“侗歌进课堂”前前后后经历了18年的风雨,取得了一定成绩,但由于没有经费来源、没有制度保证、没有师资支持,使得其在实践中存在一定困难。在从江县高增乡,因外出打工的人增加,歌手存在严重的断层现象,会唱侗族大歌的大都是50岁以上的老人,年轻人学唱侗歌的已寥寥无几。

自然生态需要保护,人文生态也需要保护。象侗族大歌这样的珍稀“物种”,应当成为人类非物质文化遗产而得到科学有效地抢救和保护。只有这样,人类才能永远生活在一个丰富多彩、协调发展、不断进步的自然和社会环境之中。居于这样一种现实状况和人文理念,黎平县提出了“抢救、保护、继承、发展侗族大歌”的行动计划。

目前,在侗族大歌主要流行地区贵州省黎平县岩洞镇已建立侗族大歌保护试点基地,通过一系列活动建立大歌文化自我发展的良性循环机制;研究和制定侗族大歌歌手、歌师的奖励及命名政策;将侗族大歌纳入学校的音乐教育体系之中;发掘、抢救和整理濒临失传的大歌作品,进行文字记载、制作出版物等等工作。

“若不唱歌青春好像流水过/人过三十好似绿叶变枯黄/人生一世多短暂/春秋已度心有余/而力不足/岁月如梭你我各奔前程/此时相聚应永记心中”

——这是侗族大歌中一只曲子的歌词大意,充分说明了侗族对于歌曲的热爱。愿这悠扬、神秘,宛如天籁般悦耳的大歌永世长存,也愿这梦幻般的旋律让世人同醉。

传说中的侗族大歌:

侗族是一个用歌来传承历史和文化的民族。神奇而优美的侗族民歌,拨动着无数人的心弦,世世代代演绎着—个个美妙的传说。

相传,古时侗家人只会讲话,不会唱歌。山鸟告诉人们,天上有一株歌树,众仙采果唱歌,热闹得很。山鸟常常偷听、学唱。山鸟回来也教人们唱,由于山鸟学的不全,有头无尾、有尾无头。侗家后生四也提议上天采歌种,于是雄鹰、喜鹊和画眉背着四也一行人到天上,他们历经干辛万苦,最后终于将天堂的歌种采回了侗寨,从此,侗乡处处一片歌声。

侗族谚语:“歌养身,饭养心”

在南侗地区,侗族大歌早已是侗族社会生活中不可或缺的基本组成部分。人们通过它来传承历史,传承生产知识,传承做人的道理;通过它来恋爱结婚,延续后代;通过它来反应生活,讴歌自然,表达理想,丰富自身的精神境界。因而,侗族群众把侗族大歌看得与物质生活同等重要,谓之“饭养身,歌养心”。

声音歌:

声音歌是侗族大歌中的一种。它以展示音乐曲调为主,歌词短小,旋律性强,拉腔时特别优美,演唱时最能发挥歌队的水平。往往在这个时候,两个歌队比嗓子,比声部的协调统一。声音歌的演唱不受场合的限制,既可在鼓楼演唱,应主人之邀请也可以在家庭火塘边火长廊上演唱。歌名常冠以昆虫鸟兽或季节时令的名称。模拟鸟叫虫鸣、高山流水等大自然之音,每一种叫法就有一种歌。是大歌编创的一大特色,是产生声音歌的自然根源。声音歌是侗族多声歌中最好听的一种,“蝉歌”是侗族大歌“声音歌”中的一种。

多耶舞:

多耶是侗族一种大型的歌场对唱舞蹈。侗语“多”有唱、舞等含意,“耶”是一领众合的歌曲。多耶是数十上百男女青年围在一个场中的对歌舞蹈。早在宋代,就曾有“农闲时,至一二百人为曹,手相握而歌,数人吹笙前导之”的记载。这是对古代侗族人“多耶”的 反映,可见“多耶”已有近千年文字记载的历史。

多耶舞蹈程序是先由身着古装的寨老领着盛装的青年们入场后,顺绕三圈,又逆绕三圈,姑娘们手牵手围成一个内圆圈,罗汉们围成外圆圈,寨老坐在场中。有些地方手牵手,有些地方手攀肩。姑娘们在“扬史号”的领唱声中开始向右移动,每一节拍移动一步。唱实词时,双手有节奏的前后甩动,唱衬词时,双手和谐地向上举起;姑娘们唱时,罗汉们自由地陪着一同绕圈移动。姑娘们唱完时,有一罗汉头高呼“哟一”,众汉紧接“唉!”在“哟一唉”呼声中手牵起手,有节奏地或甩或举向右移动,跟随着领唱者对答姑娘们唱的歌词中所提出的问题。

水族民歌:

贵州是我国水族人口最多的省份,贵州“三都水族自治县”是全国唯一的水族自治县,有着自己民族的音乐以及众多的人口资源,具有很高的历史文化价值,值得大家关注。同样贵州汉族的音乐也值得关注和了解。

水族有悠久的历史,水族人民有独具特色的风俗习惯。水族同胞是一个爱美的民族,自喻为“金凤凰”。水族人民最大的聚居地——三都水族自治县是传说中“凤凰起飞的地方”。水族民歌便因此而得名曰“凤凰之歌”。水族同胞又时一个一个爱唱歌的民族,其歌谣占水族文学的主要地位,是最能反映民族特色的一种形式。

水族歌谣,可以分为双个、单歌、蔸歌、童谣、调词、诘词等,而以单歌、双歌居多。一般常把在室外唱的歌统称为单歌。

“双歌”分为叙事的“双歌”和寓言性的“双歌”。单歌的每一首歌词都能独立存在,表达一个独立的意思,故民间俗称“单歌”。系在山野演唱的歌曲。“单歌”又独唱、重唱、齐唱(一领众合)等三种演唱形式。“单歌”的演唱在唱腔上又分平腔与高腔两种。

“单歌”和“双歌”的曲式结构完全一样,都有歌头、歌尾镶嵌。“歌头”是在歌曲的开端以最完整的形式出现的“前喊”句式,但往往略作简化(《弯弯月亮像牛角》中的第一小节就是简化过的“歌头”起到起腔的作用),不同的地区,有不同的旋律修饰,它往往是一个地区的民歌风格、特色的标志;“歌尾”是歌手们经过无数次的创造发展而成的玲珑剔透的艺术品,它是水族民歌独具的风格色彩和精华(《弯弯月亮像牛角》中的合唱部分就是“歌尾”)。水族民歌各歌种在音乐形式上的区别,集中表现在歌头、歌尾上,其最有音乐性,旋律性最强,这是水族民歌的重要特点之一。

水族铜鼓:

铜鼓在水族的社会生活种有着极其重要的地位。它是镇邪纳吉的神物,是权势与财富的象征。铜鼓作为乐器,深受水族人民的喜爱。铜鼓的演奏大致分为使用共鸣桶和不使用共鸣桶两种方式。

使用共鸣桶的演奏方式范围最广。演奏时一般要三人配合,一人击大革鼓,二人配合击铜鼓,铜鼓悬着,离地六、七寸高,击鼓者俯身脸朝鼓面,将吊绳别于左腋后,右手执槌点击鼓面的太阳纹,左手持竹鞭打击鼓腰作伴奏。另一人手持平口木桶,随着鼓点的起落来回向鼓腹抽动,控制气流大小来调节共鸣声,已达高低起伏、抑扬顿挫的音响效果。

不共鸣桶的演奏方式主要靠大革鼓伴,但也离不开竹鞭及槌把。击鼓者根据谱式的要求,飞快地挥动左手的竹鞭打击鼓腰,并且不时地用槌把尾部撞击鼓面的边缘。这样由两个人两件乐器演奏出来的效果象四个人在合奏。根据演奏的需要,演奏者有时要急忙地伸出双腕紧贴铜鼓,控制音量扩散,以达到嘎然而止的演奏效果。这种演奏方式变化较大,显得热烈奔放欢快,更富于舞蹈的伴乐感。

铜鼓的演奏是一门专门的学问,演奏者要经过较长时间的配合训练,才能使铜鼓的主要旋律与竹鞭、槌把的伴音以及大革鼓的伴奏融为一体。比较好的演奏者一族之中往往只有几个。当名手合奏时,知音者既能分辨出其中的典雅、抒情、奔放、热烈、哀怨、悲伤的情绪。

(所附铜鼓合奏曲略)

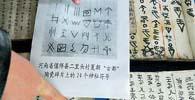

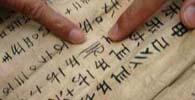

水书:

(图片来源网址:http://www.chiyou.name/page/whyz/sstj.htm)

水族是一个有着悠久历史和灿烂文化艺术的民族。水族有自己的语言,水族古老的文字称为“水书”,被称为“纸上的活化石“。目前,有关部门正在全力开展抢救濒临消失的古老文字“水书”的工作。

贵州汉族民歌:

在漫长的历史中,贵州各族人民创造了多姿多彩、风格浓郁、独具特色的音乐文化,其中,民间歌曲占着十分突出的地位。

贵州汉族民歌有相当大一部分都汇集在花灯音乐之中,成为歌舞艺术的一个组成部分。“贵州花灯”有着强大的包容能力,无论本地或外地的民间音乐,一经被它吸收,就会改型换貌,变成自己的血肉。在“贵州花灯”这个大范畴内,独山、遵义、铜仁、安顺、黔西等地的花灯又各树一帜,它们的音乐风格各有明显差异,即使同一曲调,因地区的不同而呈现出不同的色彩。比如独山地区的《比古调》和安顺地方的《梅花》,它们虽然同出于广为流传的《孟姜女》调,可是在进入贵州花灯之后,各自的演变都迥然不同。《比古调》节拍紧凑,速度较快,曲调进行有较大的音程跳跃和起伏,在加上切分节奏的使用等因素,因而显得开朗、明快、热烈,具有明显的舞蹈音乐特点。而《梅花》则是一首颇有诗意的抒情山歌,和《比古调》显然有着不同的特色。

(补充歌曲:独山汉族民歌《踩新台》谱例略)

(注:文/吴建军 初写于2008年8月并交贵州人民出版社,为本人参编的教材所写的教参,修改于2009年7月24日)