有太多的人问我,为何在大部队撤离时选择留守《财经》?

现在可以回答了:因为我想把高度敏感的《再问央视大火》发表出来,而《财经》是我反复考察后确定能发此稿的唯一渠道。事实上,我还想不断地完成类似的调查报道,并将它们合法地印刷出来。

只要稿子能发出来,我愿意背负所有的骂名。因为我给自己的定位,就是一名调查记者。

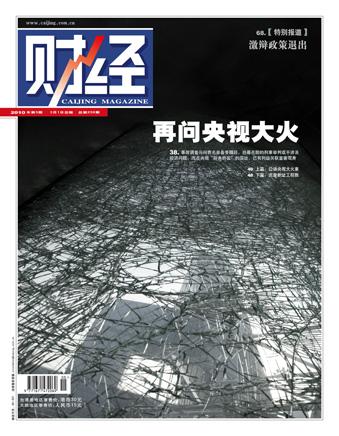

《财经》有关央视新址大火的报道,一共经历了三个阶段,其中火灾当月发表的《追问央视新址大火》组稿,成为此次突发事件最详细的报道;2009年全国“两会”前夕发表的《央视新址大火余波未了》,则将追责矛头指向了中央电视台的数名高管,不久台长易人;大火一周年,《再问央视大火》一文则将阳光引向了央视新址工程的暗室,“一个权贵小集团的生意被终结了”(对方语)。

在我看来,再三追问央视大火是源于其公共性:一是央视作为一家垄断机构的公共性,这在近年来发生在春晚、央视名嘴身上的系列事件已有反映;二是火灾本身导致大规模疏散,并涉及公共财政。

三组报道,步步为营,逐次突破。我参与了每一个细节,逐字起草并敲定了最后的稿样。那种分享真相的愉悦,即使日后收到死亡威胁,也没有丝毫的惧怕与动摇。

一问大火元凶

2009年元宵之夜,我与室友晚饭后一起在小区放“孔明灯”,红灯往东北飘移的方向正是不远的CBD。在红点消失后,有几个电话告诉我,央视新址的“大裤衩”着火了。我一惊,心想不会是自己的“孔明灯”惹祸了吧。

“大裤衩”从一诞生就备受争议,两个变异的塔楼从一个共同平台升起,在上部汇合,形成三维体验,突破了摩天楼常规的特征,亦挑战着世界级高层建筑难题。

几乎在第一时间,我们的一名记者由北混入京广中心,这里是中央与北京市主要领导指挥现场救火的总部;另一名记者由东逼近正在紧急疏散的居民楼;我在电话中把床上的欧阳洪亮拽起来,安排他由西突破。

我回到电脑前,开始收集来自现场数千名公民记者的实时报道,并将它们略加梳理反馈给一线记者。

北路记者通过他的iPhone不断更新了来自京广中心22层指挥部的信息,其中着火建筑修正为北配楼——即“大裤衩”的北侧楼,还有大楼火势蔓延的情况、消防车的局限、人员进楼的困境等,以及指挥者神色凝重的表情和他们随时发出的指令。

到晚上10点多,我们的记者从京广中心23层看下去,北配楼的北面和西面仍可见熊熊大火。黑烟腾起,一度遮住了天上皎洁的满月。

东路记者向我直播现场状况,邻近火场的居民楼全部被疏散转移至附近宾馆。由于撤离匆忙,有的居民身穿睡衣;一位中年妇女向警察要求回家拿孩子上学用的书包,未被准许。

晚一步赶到现场的欧阳洪亮,被堵在警戒线之外。不过,他开始运用自己丰富的人脉关系,试图从央视内部找到另一个突破口。

我将他们的采访内容合成稿子,已是零时20分。那时的着火大楼东侧,距楼顶1/4处仍有明火在燃烧,熊熊火光从窗口透出。合上电脑时,明月高照,仍有烟花爆竹声隐约传来。

这个稿子发表在财经网,因为同城媒体相继收到禁令,反倒成了最全面的一篇文字报道。

在2009年2月16日出版的《财经》杂志上,我们发表了长达15000余字的组合报道,7个记者参与报道。其中主稿是《追问央视新址大火》,解读中国最引人注目的高层建筑失火事件,为什么会发生在中央电视台新址。

辅稿之一《央视新址经济账》,这篇不足2500字的报道,浓缩了一本辞海般厚的财务合订本,独家披露了新址工程的“钓鱼”过程——由50亿元到79亿元,再到着火时的120亿元。70亿元超额投资已使央视财务吃紧,火灾损失更将使其承受沉重的经济压力。

辅稿之二《谁为灾难担责?》,由专业的法律记者撰写,对照大火发生的每一个环节,细解相关责任人应当承担的法律责任。而我们在主稿中已披露,几乎在大火燃起的同时,火灾问责已经开始。

辅稿之三《烟花爆竹禁与限》,回顾整个监管政策由放任到禁止再到限制的变迁,阐述传统民俗与公共安全的矛盾始终难以调和。

辅稿之四《消防:高楼之踵》,由专攻科技的记者主刀,痛批城市建筑高度的增加,如何顺利地将消防用水送到火点并采取系统措施控制火势,已成为最令人头痛的难题。这组报道相当于《财经》的封面级别,但它最终只作为“特别报道”呈现给读者。我们期待一个新的突破。

二问央视财务

2009年3月2日,全国“两会”召开的前夕,新一期《财经》杂志又献上了一个特殊的礼物——《央视新址大火余波未了》。

这是一条影响至深的新闻,重点是对《央视新址经济账》的延伸调查。它在一定程序上推动了中央电视台台长人选的变动。

应当承认,此前发表的《追问央视新址大火》组稿,为《财经》赢得了很好的声誉,欧阳洪亮亦由此获得了一些内部人士的信任,由此打开了一扇外人难以企及的暗室旁门。

元宵夜的烟花不仅是火灾元凶,也是经济问题调查的主要突破口。

作为火灾罪魁的央视新址办主任徐威,喜好烟花,逢会必放。从2007年开始,央视连续三年安排在新址园区燃放烟花,其中2007年放了价值约30万元的烟花,2008年放了约50万元的烟花。而引火烧身的这次烟花号称100万元,实际价值约35万元。央视新址办多次燃放的烟花,均采购自浏阳三湘公司。进一步调查发现,央视新址办采购此批700余发烟花,全由大新恒太有限公司走账。火灾发生当晚,这个公司的董事长沙鹏被刑事拘留。而徐威是该公司的首任法定代表人。

报道直指火灾调查牵涉至央视高层问题。其中指名提到,徐威被刑事拘留后交待了诸多问题,涉及了中央电视台副台长、央视新址法定代表人李晓明。而整个工程的运作,央视主要领导负有不可推卸的责任。

《央视新址大火余波未了》在财经网上出现不足5个小时,被令删除。此后有媒体陆续报道,当期部分未送达订户的《财经》杂志也被要求回收。

这引起的轩然大波,在一定程序上超越了报道本身,引起国际媒体的广泛关注。

我们的主编打电话给有关部门,为何不能在《财经网》刊发《央视新址大火余波未了》?得到的答复是此事太敏感,兄弟单位应考虑社会影响;又问指令是谁发的?有没有文件?对方支吾;再问,答曰是临时工。

经此一问,《央视新址大火余波未了》在十几小时后又出现在了《财经网》上。

此后的5月16日上午,中央电视台召开处级以上人员会议,通报了关于台长的人事任免——61岁的原台长赵化勇离职。

赵化勇本应在2008年10月按副部级到龄的规定按期退休,因央视新址工程未完成,他提出2009年10月新址竣工入驻后再退休。但一把火让他未能如愿。

再问央视大火

今年春节后的一天,我从通州驾车入城,一路目睹烟花绽放。我想好了新一组报道开头:“又是农历元宵,又见烟花烂漫。”它能让人在每一个元宵或烟花燃起时,想起央视大火。

我同时算定了新一篇报道发表的时间——新年元宵,那时正好也是全国“两会”召开的前夕。

其实,有关央视大火的调查在2009年年底就已重启,那是在《财经》人事大动荡之后。我吸收了法治记者饶智与摄影记者刘军参与报道,他们都是刚刚加盟《财经》的新成员。分工很明确,饶智主攻司法系统,包括对徐威律师、公诉方、一审法院的采访,刘军则受命进失火大楼获得一手照片。

我一直有个疑问,事情发生近一年,居然没有一名摄影记者想过去进楼拍照,他们的新闻冲动究竟去了哪里?

据说刘军是最能接受新闻现场的摄影记者之一。比如矿难,他所企及的现场要强过优秀的文字调查记者。

短暂离开《财经》的欧阳洪亮也回来了,他对这次“冒险”表现出极大的兴趣。根据欧阳与刘军的计划,他们将在后半夜进入央视新址,上楼渡过一个晚上与一个白天,再摸黑出来。

第一次失败了。因为在临街的围墙背后,有一队队巡逻保安组成的人墙;突破这两道防线之后,还要爬过5层楼的护栏,方能进入大楼内侧。

刘军认为两人一起行动不便,在一个夜黑风高的晚上,他躲过欧阳独自一人进去了。在四面透风的大楼留守一夜,刘军第二天电话我们时,已冻得哆嗦不已。他颤抖的双手居然端不稳一台傻瓜相机。等到晚上出来,我们看到他拍下的照片,虽然触目惊心,却质量不佳。

第三次进楼,已是春节之后的事情。刘军按同样的方式进楼,却选择在下午出来。结果被巡逻的保安现场逮住。盘问他是干嘛的,他回答是“来方便的”。但这个“来方便的”陌生人背包里,翻出了两根专业登山绳,一顶安全帽,两台相机,两只手电筒,一个睡袋……随后在派出所的几个小时里,刘军顶着压力未交代自己的工作单位。我们此后的通话甚至主要依靠固定电话,以防在杂志印刷前出现任何不测。

欧阳洪亮与饶智的突破,也触及到核心权贵,尤其是对影子富豪关鑫的调查,这正是《再问央视大火》两大独家之处,一是大楼现场的独家照片,二是揭开一个神秘的与央视长期存在利益关联的青年富豪关鑫。

关鑫人称“关少”,是一个神秘的、刚过而立之年的眼镜青年,他名下的首都置地有限公司与共和控股有限公司,光工商注册就足见能耐,何况能轻而易举地在北京CBD拿地,并在央视新址建设、摄像材料、广告、电视剧等多方涉足。

有博客评论,“《财经》虽然没有明说,却把关少、一个应与权力体系高层人物有深刻关系的京城少爷的形象与特征,基本刻画了出来。我更好奇的是,关少到底是哪个家族之后?关少是谁家的关少?”

我显然清楚关少是谁,而且也知道这个报道出来的意味。在体制转轨的过程中,缺乏制衡的权力与缺乏规则的市场联姻,生产出形形色色的怪胎。这正如《财经网》的读者所言,不过大多数怪胎都藏身于胡同之中,一般不引人注目。有的怪胎却置身于闹市的橱窗之中尽情展示,逢年过节还要来个花车游行。

若非元宵那把火,谁会洞悉那个怪胎的可憎面貌?

实际上,在2009年4月,编辑部已与关少有过一次长谈,他在自圆其说的过程中,不断暗示自己庞杂高深的人脉关系。编辑部最终拿下了相关报道。

对我们四名主创人员而言,或许无知,所以无畏。但于《再问央视大火》的技术层面上,我们的认真与细致已坚不可摧。它的真实性与得悉真相的公众,是我们的护身符。

《财经》这个封面的最终定稿与出版日期,只有4个副主编以上的人员知道,当时还准备了另一个封面以掩耳目。直到蹲在印刷厂的同事电话通知我,稿子印出来了。那一刻,我的心才真正放下来。

当然,我从不指望某个报道能挑落一名高官或革新一个制度。事实上,在央视大火的漫长问责中,那个卸任的台长事后每月仅减少70多块退休工资,他仍然以副部级的身份谈笑全国“两会”。如此低代价的问责,何以阻止怪胎的丛生?

此文原载2010年4月27日《南方传媒研究》,此报道主创团队做客中国人民大学演讲实录如下:

http://multimedia.caijing.com.cn/2010-04-30/110428420.html

http://multimedia.caijing.com.cn/2010-04-30/110428419.html

http://multimedia.caijing.com.cn/2010-04-12/110415123.html

为何三问央视大火

评论

10 views