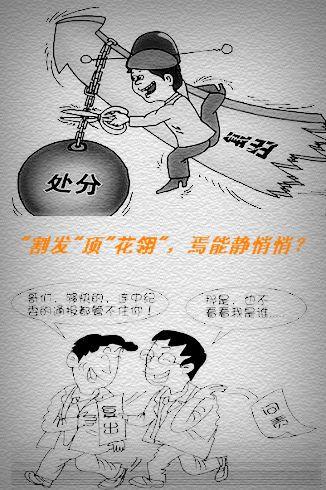

“割发”顶“花翎”,焉能静悄悄?

据媒体报道:陈久霖(原名陈久霖),这个因“中航油事件”在2006年被新加坡司法机构判处四年零三个月的监禁和33.5万新元罚款的央企高管,成为第一个因触犯国外法律而被判刑的中资国有企业老总。出狱后,陈九霖经过一段时间的沉寂再度复出,目前被媒体发现已经以“陈九霖”的名字成为中国葛洲坝集团国际工程有限公司的副总经理,不过是该公司8位副总之一,而且是分管人力资源。然而,网上热议此起彼伏,是非曲直,孰是孰非?是道德问题,还是法律问题?给我们带来许多困惑……

三国时期,曹操发兵宛城时规定:“大小将校,凡过麦田,但有践踏者,并皆斩首。”这样,骑马的士卒都下马,仔细地扶麦而过。可是,曹操的马却因受惊而践踏了麦田。他很严肃地让执法的官员为自己定罪。执法官对照《春秋》上的道理,认为不能处罚担任尊贵职务的人。曹操认为:自己制定法令,自己却违反,怎么取信于军?即使我是全军统帅,也应受到一定处罚。他拿起剑割发,传示三军:“丞相踏麦,本当斩首号令,今割发以代。”曹操率先垂范,执法严明,令人敬佩。然而往细一想,则不然也。践踏麦田,理应斩首,焉能割发了事?倘若是下级军士践踏麦田,亦能割发代首乎?这岂不是典型的“以罚代刑”。

近来一些问责官员纷纷蹊跷复出,这就意味着既不“一棒子打死”,也没有永远地被关进“冷宫”,但也暴露了“问责风暴”在操作上缺失必要的透明度,并未产生制度性痛感,无疑是对民意的极大蔑视。其实,只有让问责官员的“东山再起”方显奖惩分明,因此,对问责官员的复出大可不必“犹抱琵琶半遮面”,遮遮掩掩、躲躲闪闪,透明、公开又何妨?如此,方能真正体现官员“能上能下”的原则,也是对干部的真正关心和尊重民意。

孟学农:曾因SARS和襄汾溃坝事故两度去职的孟学农现身全国两会北京代表团,今年年初他再度复出,出任中直机关工委副书记。网络上呼吁重新启用孟学农的复出民声不断,这就是民心所向;

张建民:青海省人大常委会18日表决通过张建民任青海省副省长。张建民于2008年1月任山西省副省长,同年9月,因对山西襄汾县溃坝事故负有领导责任被免职;

李长江:因三鹿毒奶粉事件引咎辞职的原中国国家质量监督检验检疫总局局长李长江近日复出,出任中国全国“扫黄打非”工作小组副组长;

鲍俊凯:因三鹿事件被国务院给予行政记大过处分的国家质检总局食品生产监管司原副司长鲍俊凯,在去年12月反而官升一级,由副司级升为正司级,出任安徽检验检疫局局长,后在舆论压力下,鲍俊凯低调回京,重回质检总局,担任科技司副司长;

刘大群:同样涉及三鹿事件,去年3月被河北省纪委给予记过处分的河北省农业厅原厅长刘大群,则早在前年11月就已从河北农业厅调任邢台市担任市委副书记,并在去年1月当选邢台市市长,刘大群从省直机关的农业厅厅长,调到地方担任主要负责人,虽然同是厅级干部,但一般认为,新岗位更有实权,属于升迁;

罗国华:2009年12月30日下午,广东省政协十届九次常委会议,广州海事法院原院长罗国华被任命为省政协副秘书长。他曾因“出国人均花费8.2万元”事件成为网络热议人物,于去年10月15日他被免职。香港“公海赌王”连卓钊和深圳资富集团董事长黎智华被撤销政协委员资格;

陈功:因胶济铁路脱轨事故被免职的济南铁路局原局长陈功,复出后担任铁道部安全总监。

王勤:在贵州瓮安群体事件中被免职的瓮安原县委书记王勤调任黔南州财政局副局长

……

“人非圣贤,孰能无过。”领导干部也是普通人,当然也会犯错误。犯错后得以责罚,且能改过自新,公权没有道德洁癖,民意向来也是举贤不避“历史问题”。从这个意义上说,问责官员陈九霖的复出也许未必应该动辄得咎。但问题是,依法治国安邦的今天,其实这不是包容或不包容的问题,是已经令人无法容忍的程度。一个有严重违法行为记录的人希望包容,而且还“包容”得令人刮目相看。如果你是普通老百姓还会有谁包容你?象陈九霖这样的问责官员的复出为啥没有给出一个令人信服的法律依据,不得不令人质疑。

“千军易得,一将难求。”我们不要从感情上谈论,这是关系到法律的严肃性问题。从法律上说,毕竟我们要建设法治国家。有了党纪国法,万万不能走形式、“躲猫猫”,更不能失信于民。不可否认,如果问责官员真是人才犯了过错而又重新得到重用也无可厚非,只是在中国这种做官都得要通过政审之类的特色背景下,问责官员犯了错也能重用提拔,对于大众来说是不公平的,难道政审只是针对老百姓而对个别官员可以网开一面?这个事情的荒谬处不在于人们不肯宽容陈九霖,而在于陈以刑满释放之身分担任央企高管,视国家法律为儿戏。

一是《企业国有资产法》明确规定:有公司的董事、监事、高级管理人员“造成国有资产特别重大损失,终身不得担任董事、监事、高级管理人员”。而陈久霖曾差点导致中航油破产,显然属于“特别重大损失”之列。

二是《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第25 条3款:国有企业领导人员“构成犯罪被判处刑罚的,终身不得担任国有企业的领导职务。”

三是09年6月30日,中办、国办联合发布的《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》(以下简称“《问责暂行规定》”),明确规定的“引咎辞职、责令辞职、免职的党政领导干部,一年后如果重新担任与其原任职务相当的领导职务,除应当按照干部管理权限履行审批手续外,还应当征求上一级党委组织部门的意见。”虽然成为当前中国全面规定行政问责制的最高位阶的规范文本,但它只字未提“复出”问题。

四是《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法(试行)》第16条规定,“受到调离岗位处理的,一年内不得提拔;引咎辞职和受到责令辞职、免职处理的,一年内不得重新担任与其原任职务相当的领导职务,两年内不得提拔;受到降职处理的,两年内不得提拔。”该条也涉及“复出”问题,可是:一、适用范围延及“调离岗位”和“免职”;二、降职后提拔的期限,比《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员职务任免与职务升降规定》的规定,更为严格。

五是《中华人民共和国公务员法》第五十八条规定:公务员在受处分期间不得晋升职务和级别,其中受处分的期间为:警告,六个月;记过,十二个月;降级、撤职,二十四个月。

六是《党政领导干部选拔任用工作条例》第六十二条规定,引咎辞职、责令辞职、降职的干部,在新的岗位工作一年以上,实绩突出,符合提拔条件的,才可重新担任或者提拔担任领导职务。

七是2010年2月,全国人大常委会审议行政监察法修正案草案,草案对受行政处分官员的处分解除程序作了如下规定:受处分人的处分期限满了,要由监察机关及时解除处分,其今后的晋升、晋级不再受处分的影响。----虽然这意味着问责官员的复出程序将通过立法加以规范,但并不是所有问责官员不受任何法律法规的约束,问责官员复出的道德底线是什么?能否复出的法律界线在哪里?等等,一系列深层次的法律问题仍然值得期待。

从延安整风运动开始,对于一般“犯错”的党员干部,一直是采取“惩前毖后,治病救人”的态度,但因贪腐、路线问题等彻底“倒台”的官员除外。目前的问责机制,远未达到官员正常进出机制的标准。依旧是能进出官场,只是职位、级别换换而已,而非真正问责,离开官场。撤职、引咎辞职、责令辞职,更像“带薪休假”,或者“港湾”。我们领导干部的选拔任用的工作条例,那就是民主推荐、组织考察、讨论决定、任职的公示,这四个可能是最主要的程序。官员权力的来源本身就必须体现民意。被问责官员的复出权力来源,更离不开民意基础。所谓官员问责机制,作为官员进出机制一部分,就更应当体现民意所向和法治威力。

如果说没有严格地去执行领导干部选拔任用工作条例所规定的这样一些程序要求,虽然行政问责制看起来声势很大,但是有可能会演变成保护问责官员的措施。问责官员的复出应该说是我们任用干部的程序操作上出了一些问题,可现实问责威慑失效,舆论批评乏力,民众受骗感增强,民意监督渠道愈发狭窄,连官员复出的基本信息都不易知晓,民意的基本知情权就很难保证。

“我劝天公重抖擞,不拘一格用人材!”在法律面前,无论是领导干部,还是布衣百姓;无论是腰缠万贯,还是囊中空空;都是中华人民共和国的公民,没有高低贵贱之分。只有如此,法律才有尊严,才是神圣的。若加上权势、金钱、人情的砝码,法律的天平就倾斜,法律的尊严就被亵渎,法律的神圣就受到侵犯,就会是非颠倒、黑白不分。

实行问责制的最终目的,是遏制权力腐败以及保障公众利益尽量不受损失或损失最小化,保证各项权力的正确行使。法律面前一律平等,法律的制定应当是制约公权力,而不是管百姓的,或者说更不是给百姓看的。如果哪个问责官员认为自己是个精英人才,可以自己崛地而起,那么完全可以用个人的“聪明才智”创出一个比尔-盖茨的微软公司来,如果他到私业、外私、个人开个公司当高管,人们无活可说,做出来给公众看一看。要想证明自己能力就应该到民企,而不应该回到央企,那才叫英雄好汉。

“割发”戴“花翎”,悄悄为哪般?问责制的本质在于对公共权力进行监督以及对过失权力进行责任追究,让责任“归位”,使监督“强硬”,对失职和渎职的领导人员一律追究责任,使领导人员树立一种高度的责任意识和危机意识,处理好权与责的关系,依法治国安民。问责制的意义在于“惩前毖后”。做到程序公开化和透明化,确保公众知情权、参与权、选择权和监督权的重要方式。倘若问责制只是事后责任追究,缺乏从源头抓起的事前预防等相关制度与之配合,则不仅不能“防患于未然”,也难以“根治于长远”。让官员权力来源真正体现民意,民众有权决定官员去留。