今天,终于去中国美术馆参观了我一直念兹在兹的“不负丹青——吴冠中纪念特展”,同期展览的还有台湾朱铭的雕刻艺术,以及澳大利亚土著艺术,虽然我是奔吴冠中特展而去,但个人觉得这三个展览构成一次很丰盛的观赏之旅。把鲜活的观展感受记录下来,新鲜出炉,与人分享。

1、吴冠中纪念特展

可能是最后一天的缘故,参观的人很多,我一个人徜徉在展厅,悄悄回忆起少年时代自己曾热爱绘画幻想成为画家的事,心里叹一口气。记得第一次看吴冠中的作品以及他的文章,我就很喜欢,他是鲜明而独特的,你只须通过片言只语及几幅作品就能懂得直抵他的思想、格调及审美情境。我至今仍浮现出他面对记者采访时的充满激情的神态、真性情的表述和直言不讳的言辞,我也浮现出他的《野草》作品中那张鲁迅的脸,先生是闭目的,沦陷的,窘迫的,被掩埋的,和野草一样荒凉凌乱的命运。吴冠中说,全中国只有一个人有能力指出我们民族的不足,那就是鲁迅。多知己的话。

2009年,中国美术馆曾举办过吴冠中“耕耘与奉献”作品展,展厅的回顾相片中有李岚清、贾庆林、李长春等参观的图片,每一张政要参观的照片中都有吴冠中陪同,我猜测这不是吴冠中喜欢做的事吧?我猜测,这些政要手上或许都有吴先生的作品,时常会流入拍卖行,时常需要调控一下(吴先生所说的)“市场心电图”。每张照片里也有馆长范迪安的陪同,在我印象中,这个长得颇像小泉纯一郎的被艺术界称赞多过批评的人,确实为中国美术馆引进过不少优秀的展览。

我不懂吴冠中的艺术思想,甚至也不是很喜欢中国画,但当我凝望和体会吴冠中的墨彩作品时,我的内心能产生最直觉的感动与震憾,它来自美,来自创新的形式美,来自活跃的思想美,来自心灵的开放美,是的,来自美,真正的美,强烈的美,强烈的结构美,强烈的情感美,无与伦比的充满灵性和生命创造力的美。我觉得他这样的艺术家才配称之为画家,而很多画家或教授只是些熟练的画匠工、无灵性的临摹者、迂腐的学舌者、乖巧的抄画人……一如吴先生所说,这些人就算称为“画圣画王”,但仍属于“美盲”。

什么是真正的喜欢呢?真正的喜欢就是,明知吴先生的作品已经在拍卖公司卖到几千万天价,但仍忍不住幻想有一天若非常富有,定要寻访到吴冠中的《红莲》,那清新夺目的碧绿啊,那美艳欲滴的莲之红啊,要多美有多美,你喜爱得简直不亚于像萌生情欲般只恨不能亲吻……我不是收藏家,我喜欢一幅作品的最本能的愿望就是把它挂在自家墙上,因为家是最自我的生活空间和最真实的内心表达,喜欢就希望它能为你点亮生活,彰显人生。

最后,展厅外有一个签字展板,很多参观者都在上面留下了他们对吴冠中先生的评价、缅怀与崇敬之情,我看着看着,终于感受到大师陨落斯人已去的落寞与感伤,一个美丽灵魂的曾经在世,一个美好生命的已然终结……突然也忍不住悲伤落泪,也不知是为大师,为自己,还是为这个野草地乱石岗荒坟茔一般的世道人心。

2、朱铭雕刻艺术

第一次知道朱铭这个人——一个来自台湾的雕刻艺术家。我个人认为这是很值得一看的雕塑艺术展,独特的造型与材质,强烈的风格与情境,不同的题材与变化,一个艺术家真正的功力与艺术活力跃然于展厅空间。我最喜欢他“丢”的概念,我的理解是,丢掉一些风格,丢掉一些习性,丢掉一些传统,丢掉一些观念,甚至,丢掉一些成功,丢掉你的依赖,丢掉一个固守的你。这种思想和克里希那穆提的“昨日的负担”有异曲同工之处。

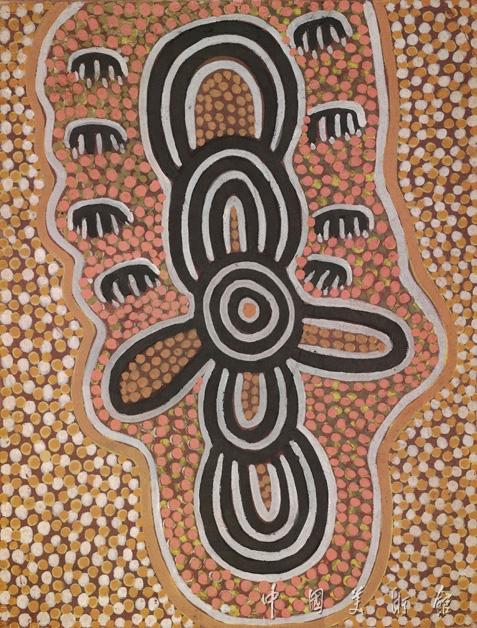

3、澳大利亚土著艺术

奇特的点、线、圈构成的图形,绚丽的色泽,与自然之神最亲近的土著文明,一切都蕴含神秘的故事与启示,它考验我们这些普通参观者与异世界沟通的能力。我所谓的“异世界”有两层含义:一是与自己不同的异地区域文化,另一个是肉眼看不见的灵性世界的运行。前者考验文化的开放度,后者考验灵魂的能见度。总之,很神秘,很诡谲,很美。

2010年8月1日于北京

(注:中国美术馆网站:http://www.namoc.org/ )