最近一段时期,包括菜价在内的物价高涨让民众很是紧张了一阵子,为此中央和各地相继出台了一系列政策措施,稳定老百姓的米袋子和菜篮子,可与此形成强烈反差的是,山东大葱收购价格却出现了多年来少有的低谷,两三毛钱一斤都无人问津。

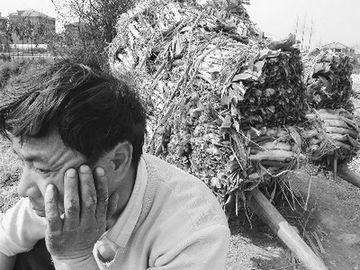

无独有偶,就在不久前,华西都市报报道说,四川新津县村民种植的莴笋,往年收购价都在四五毛钱一斤,今年降到了每斤七分甚至五分都没人理,菜农只能眼睁睁地看着辛苦几个月的劳动白费,还得赔上不菲的种植成本,这听起来特像一个传说。

然而,丰产不丰收,丰收反赔本,却是眼下各地时有可见的残酷现实。为什么会出现这样的情况,其实主要还是老生常谈的原因,那就是各地种植面积普遍扩大,市场供过于求,山东的大葱如此,四川的莴笋同样如此。“像今年这种卖难情况,已有四五年没有遇到了。”费县菜农刘中运的话可谓一语道破了问题的症结:一些菜农仍然凭感觉、靠经验在种植,而没有把目光紧紧盯向市场。

从媒体报道不难看出,当地大多建立了蔬菜种植专业合作社,显然,造成大葱卖难尴尬局面的原因,不仅在于菜农只顾埋头种,不管市场行情,这些连接生产与市场的合作组织没有把握好市场趋势,没有引导好农民的种植,其应有的职能没有很好地发挥出来。如果注重调查、了解各地种植情况,并及时将信息反馈给菜农,调整种植品种和规模,从而真正让生产和市场衔接起来,类似的损失理应可以大大降低甚至避免。

无论是山东的大葱,还是四川的莴笋,其低价难销的困局都再度提醒广大菜农,要多一点市场经济头脑;而作为各类专业合作社,不能满足于平常的收购、销售,而要当好菜农的顺风耳和千里眼,这样,才能有效确保种植收益,发展农村经济,促成有关各方共赢。当然,在这个过程中,当地政府部门也要做好技术、信息和销售方面的协调、指导、服务工作。