老树发新枝

——浅谈师永刚的图书策划术

前不久,财经名记吴阿仑同志约我去见业内一位牛人。在珠江帝景底商的上岛咖啡等了一个多小时,这位牛人来了——原来是《凤凰周刊》的执行主编师永刚。

关于他主编的杂志我就不多说了,我最感兴趣的是他成立的“师永刚图书策划工作室”。在北京,这种图书策划工作室多如牛毛,师永刚的工作室到底有什么不一样的地方?

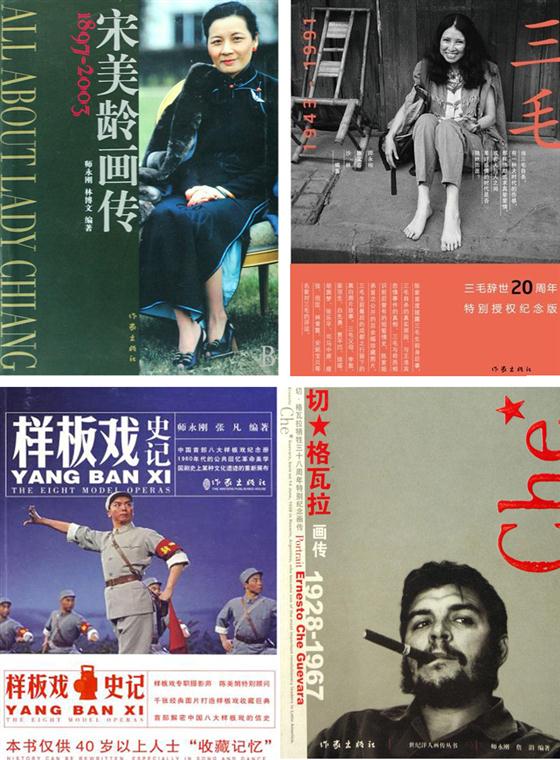

经过介绍,得知他策划的书,涉及的几乎全是近当代历史上有名的人物和事物,比如《宋美龄画传》、《切·格瓦拉画传》、《

我很惊讶:这些“烂熟”的人物或题材,在当今社会还有卖点吗?师永刚回答:在策划时就要去挖掘,这些书和现在读者的联系在哪里?

昨天去逛王府井书店,我有意寻找了他的几本书,找到了《宋美龄画传》、《切·格瓦拉画传》、《样板戏史记》。经过翻阅,有了如下感触和思索:

△师永刚策划出版的书,百分之一百是大家“烂熟”的人物或事物,有很广泛的群众基础,但他无论在切入角度、编排体例、写作手法、表现形式上,都体现出了新意和创意,称得上“老树发新枝”。

△在文笔和内容上,都着力包含了诸多现代社会的元素。比如,《样板戏史记》,分为“前传”、“正传”、“别传”之外,还有一个“后传”,就是样板戏对现代社会的影响,及现代人对样板戏的看法;至于《切·格瓦拉画传》更不用说了,“切”已经是一个具有高度现代化符号的人物了。

△师永刚策划出版的书,还有一个很大的特点,就是使用了大量图片和浓烈的设计风格。说“图文并茂”我都觉得有点不切实际——应该是“图比文更茂”。

△鉴于很多出版社的设计水平,有好的策划和内容及图片,但并不一定能很好的表现出来。但我所看到的《切·格瓦拉画传》、《样板戏史记》、《宋美龄画传》三本书,却能从一大堆同种题材的书里面如刘翔般蹦跳出来,不得不说,装帧设计起到了很大的促进作用。后来得知,他在设计和图片上颇费精力,比如《样板戏史记》邀请了曾两度获得“世界上最美的书”设计大奖的设计大

△每本书都是有两个或三个作者,估计师永刚主要是负责策划选题、后期文字质量把关及整个流程监控,大部分文字工作找的都是合作者。这些合作者本身一般都是该领域颇具经验和名气的人。

其实,我最期待了解的,是师永刚生产这种书的整个流程及合作方式,因为,每本书涉及到好几个作者、不同的设计师、大量的图片及不同的出版社,这些不同环节他是如何谐调安排、分配利润,从而统一发力,最终达成这种既有群众基础、又有创意、而且大部分能成为畅销书的图书面世的?