从“将来让俺爹晚年有个好生活”说起

今天的人民日报有一篇“体验·百姓视角 基层万象”的记者报道:《跑30公里上学》,这是一篇非常值得大家思考的文章,记者写的非常真实,于是也就有了讨论的话题。

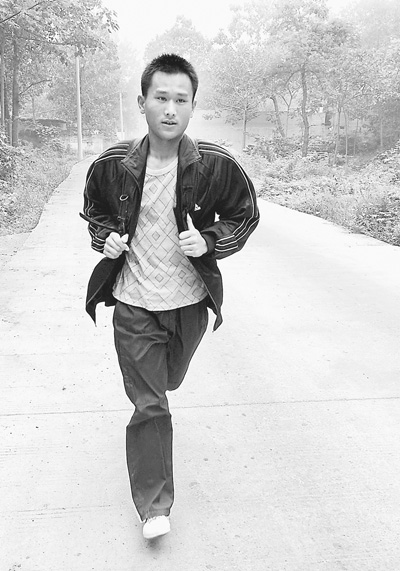

报道说:“河南省许昌市禹州二高的学生闫明强,为省下9元钱车费,坚持跑步30公里上学,两年多来跑了2000多公里。”

在我国义务教育一年级的学生都能寄宿,高二的学生却要坚持跑步30公里上学是不是值得大家思考?

河南省许昌市禹州位于我国中部,不能算最贫困的农村,但也不富裕。孩子说:“本来我俩星期回一趟家,但俺妈刚走,家里就只有我爸。我想着还是多陪陪他。”老师说:“特别懂事,吃最便宜的饭菜,穿最便宜的衣服,很坚强。”

更值得一提的是这孩子只有一个愿望:“我现在没什么想的,只求好好学习考上大学,将来让俺爹晚年有个好生活。”

所有的人看了这个报道之后都会被这个孩子能吃苦,有一个小心所感动,我也是一样。

但是我想得就更多了,这孩子的也许也有一些代表性,所以我不得不多说几句。昨天我写了一篇:《一流杰出人才不是选拔出来的》,有人说好,有人说不好。这一篇文章我就讲了两个问题,一个是教育公平,另一个人就是教育的价值取向。

就教育公平而言,为什么就不能对这样的孩子公平一点,住进学校寄宿难道就不行吗?孩子能吃苦无可厚非,但今天中国发展了有必要让孩子这么吃苦?

从教育的价值取向上说,陶行知在《中国乡村教育之根本改造》一文中说:“中国乡村教育走错了路!他教人离开乡下向城里跑,他教人吃饭不种稻,穿衣不种棉,做房子不造林;他教人羡慕奢华,看不起务农;他教人分利不生利;他教农夫子弟变成书呆子;他教富的变穷,穷的变得格外穷;他教强的变弱,弱的变得格外弱。前面是万丈悬崖,同志们务须把马勒住,另找生路!”

这是陶行知上个世纪1926年的言论。我觉得这个孩子有孝心没有错,这孩子能刻苦更没有错,他说“将来让俺爹晚年有个好生活”也是无可厚非的。但是作为教育者一定要反省教育的价值取向。陶行知在同题另一篇演讲中说:“乡村教师必须有三个条件:第一有农夫的身手;第二有科学的头脑;第三有改造社会的精神。”

我说:“知识改变命运”是一个伪命题,就是因为这个命题缺少:“改造社会的精神”这个基本价值的判断。

跑步上学闫明强的未来究竟是啥样?我说不清楚,我们的教育是不是能够提供最适合他教育这是不能回避的问题,即便大学毕业进入社会,他没有背景,这社会竞争中他没有“爹”拼,他的命运又会怎样?

我写到这里不得不再次说一下“钱学森之问”,钱学森如果没有:“改造社会的精神”,他能放弃美国的优越的条件毅然回国报效祖国,钱学森能提出关于教育的深刻话题,根本的问题是一个价值取向。

我的观点被当今教育界的一些高高在上“专家”们所嘲笑,说我不配与他们一起讨论教育,那么这些“专家”们的价值取向又能说服谁?

我没有更多的话要说,只是希望闫明强的好孩子在成长的路上受到社会的公平对待,希望成长过程能树立起“改造社会的精神”的价值取向。

二〇一一年十一月一日星期二