昨天晚上的论证与辩论分析课,讲到周延问题,下课时刚好结束了演绎推理。一个半小时之间,教学进程显然较为缓慢,因为同学们发言积极。到点结束后,仍有同学围在讲台前提问,直到8点。而较小的教室里始终有人站着听课。同学们对这门课的热情,使我备受鼓舞。

据以往教学经验,形式逻辑中“周延”这部分内容,同学们是不太容易理解的。但在这次课上,却没费太多的功夫,同学就理解了。这可能正如一位同学所说的那样,是因为选修这门课的同学多来自各学院辩论队的,头脑更为活跃。

“周延”的规则,各种普通逻辑的教科书都会提,但大多简略。金岳霖的《形式逻辑》则有集中详细的解释。但教科书的语言、案例未免抽象。自从去年我引用了胡适《〈墨子·小取〉篇新诂》中对周延的讲解(“乘马不待周乘然后为乘马”;“不乘马待周不乘而后为不乘马”;“爱人不待周不爱人而后为爱人,不爱人待周不爱人”),感觉非常顺手,也容易创造生动的课堂效果。

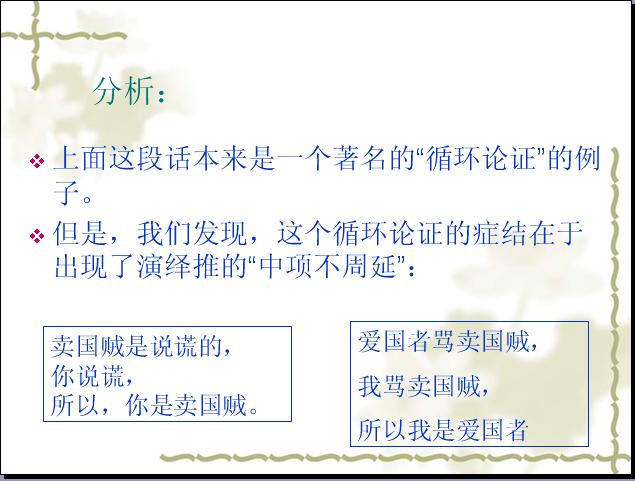

而今年讲到此处我新增的内容,则是用周延的规则分析一段著名的诡辩——之所以著名,因为它是鲁迅列举的——

我前不久偶然再次看到这段话的时候,忽然感到,这段话之所以谬误,正是因为它通篇都违反了“中项必须周延一次”的三段论规则。那么,这就需要我们列中藏在其中的三段论来:

显然,这两个三段论都是第二格。其中作为中项的“说谎者”和“卖国贼”都处于肯定判断的谓项。而肯定判断的谓项不周延。所以这两个三段论都违反了中项必须周延一次的规则。

在讲解三段论如何可以成立的问题上,我喜欢用第一格,即

人是要死的。

苏格拉底是人。

所以,苏格拉底是要死的。

而在讲解违反周延规则的问题上,我喜欢用第二格(即中项都在谓项上的一格)——实际上,我看好几本的逻辑学书所举的例子也都是用第二格,这大概是因为其荒谬性比较容易显现,比如:

伟大的物理学家都是有广博知识的

伟大的文学家都是有广博知识的

所以,伟大的文学家都是伟大的物理学家

实际上,这个第二格只有在两个前提中有一个是否定的,因而结论也是否定的情况下,才可能得出正确的结论。——这是第二格的特殊规则。

昨晚课上,有一个出人意外的环节是,在讲到肯定判断的谓项不周延问题时,突然有一位同学站起来发言:“老师,我感到总能找到肯定判断的谓项是周延的。”

否 我让他试举其例。

他说:“纪宝成是人大校长”

我说:“校长不周延。”

他补充:“纪宝成是人大现任校长。”“月球是地球的卫星”

坐中另有同学说“太阳是太阳”。

我有点傻了。我明白:他们是要强调这个判断谓项的唯一性,说来说明它的外延被全部断定了。因为,按照规则,

“一个判断中的主项(或谓项)是周延的,就是说,这个判断断定的了主项(或谓项)的全部外延。一个判断的主项(或谓项)是不周延的,就是说,这个判断没有断定主项(或谓项)的全部外延。

我明白,同学不是要与我为难。而是这些同学好辩的特性和思维的活跃使然。但老师必须给他们解释清楚。

下课之后,几位同学围着我提问的时候,我带的一位在职研究生尹健向我告别,临别前他他对我说:刚才课上那两位同学所举的纪校长等例子是不适当的的,因为形式逻辑在讲周延的时候,谓项指的都是“类”,而不是特定、唯一的事物。

啊!谢谢尹健。他本来是下午专门从单位来学校与我讨论学位论文开题报告的。听说我6点钟有课,就留下来听一次。他在好多年前也是我课堂上的本科学生。

的确,同学们提出那样的诘问,这应当是我的责任,一方面,我在讲课时被同学“出其不意”的诘难“绕进去了”(这以前也发生过),没有及时发现问题越出了周延规则本身的界定范围;另一方面,同学之所以这样提出问题,是因为我没有注意和强调“类”这一点,尽管自己所举的例句都是“类”。教师没有明确说出来的东西,就可能遭遇到头脑活跃的同学的诘问。

回家翻书,果然,金岳霖在解释周延问题时,字里行间,使用的都是“类”。比如他说:

“在客观世界中,本来类中只有部分分子是P类的分子,但是,我们却错认为,全部S类分子都是P类的分子”。

实际上,演绎逻辑是建立在事物的包容关系基础上的,这就是“类”的关系。因此“一个事物是它自己”的判断,对于演绎推理是没有用的。

在昨晚课前,我把下午在校园中看到的一个广告写在黑板上,让大家分析一下它有没有劝服性,它的劝服机制又是怎样的:

好工作找过来人

(大概“过来人”是一个职业中介公司的名称)

大家几乎都认为它有劝服性。旁听同学杨德宇还对其劝服性进行了批判性的思考——揭示其逻辑上的弱点。

但是,当我请同学们用三段论列出其思维的结构时,却几乎没有同学能够“合式”,没有中项,显示不出前提与结论的包容关系。我把这个分析留给同学们作课后的思考。

临出教室门,有同学叫住我问:“老师,孔子说‘仁者爱人’,他应该是指博爱。而您刚才讲周延时引用墨子的话‘爱人不待周不爱人而后为爱人’——主是爱一个人就算爱人。难道是孔子错了吗?”

我解释说:“其实墨子才是主张博爱(兼爱)的。但在这里,墨子讲的是逻辑,而孔子讲的是价值。我们不能把逻辑问题和价值问题混在一起。”

实际上,初池者不仅容易把逻辑问题与价值问题混在一起,更容易把逻辑问题与事实问题混在一起。在这次课后,有同学坚持认为某一个以中项不周延的三段论得出的结论在事实上是正确的(比如“百度是媒体”),尽管那个三段论与上面所列的得出“狗是一只猫”的三段论在形式上完全相同。