彭小兵,符桂清

(重庆大学公共管理学院,重庆 40030)

本文发表于《中国市场》(智库版),2012-5-20

摘要:公租房是政府为保障中低收入人群的住房需求而推出并实行的一项民生政策;随着公租房的大量入住,社区公共产品的有效供给、社区需求得到满足和社区秩序的优化都直接影响了社会群体对公租房这项政策的满意程度。公租房较传统的城市社区有其特殊处,从公租房社区的居民和居委会这两个视角来分析,研究发现:首先,居民对公租房没有所有权,只有使用权,并且社区居民有着较大的流动性。这就使得居民从心理上没将自己融入社区,没有归属感。其次,社区居民由具有不同背景、职业和收入的人群组成,导致居委会在实行传统的社区治理时存在难题。结合对公租房社区性质的分析,借鉴其他社区治理的经验,对此类社区探讨了一种新的治理机制:政府主导治理、专门组织服务、居民积极参与。

关键词:公租房;社区;社会建设;社区治理

中图分类号:C916

Study on community governance mechanism of indemnificatory housing community

Fu Guiqing, Peng Xiaobing

(College of Public Administration, Chongqing University, Chongqing 400030)

1 引言

20世纪末,我国开始实施城市居民住房制度改革,此次改革推动了中国房地产业的发展,也使城镇居民家庭的住房条件得到了显著的改善。但是,近10年来随着房地产市场的发展,各级政府逐渐把房地产业作为拉动地方经济增长的支柱产业。越来越多的人看到房地产市场的投资收益,国民资产纷纷投入房地产行业。商品房不再仅仅用来居住,而成为人们的一种投资产品。由于的确存在一定的刚性需求,商品房价格在一线城市和很多二线城市甚至部分县市被一些投机者炒到越来越高的地位,很多工薪阶层也越发感觉到巨大的购房压力。2009年末,中央政府开始评估房地产泡沫带来的社会和政治后果[1]。为了抑制房价的过快上涨,政府多次实施调控政策:紧缩银行信贷,控制二套房消费,加征房产税。更重要的是,中央还加大了保障性住房的建设力度,以满足中低收入人群的住房需求。

我国的保障性住房主要有两限商品房、经济适用房、廉租房和政策性租赁房[2],由于这种保障住房制度主要针对社会低收入人群,政府对其的供给与社会对其的需求也未达到均衡的状态,于是从2010年开始,全国各地开始大力投资兴建公共租赁房屋(以下简称公租房),主要的保障对象是社会上那些不够资格申请廉租房、经适房而又没有能力购买商品房的“夹心层”人群。但是,调查中我们注意到,公租房的入住只是意味着居民居住的基本要求得到满足,并不代表人们对自己的居住条件有更好的体验。

以重庆为例,公租房所保障的中低收入人群主要有三种:(1)在主城区工作的本市无房或家庭人均住房建筑面积低于13平方米的住房困难户;(2)大中专院校及职校毕业后就业人员;(3)进城务工、外地来主城区工作的无住房人员。这三种不同群体在文化背景、职业追求、收入待遇和社区归属需求等方面都存在很大的差异,这种差异导致公租房住宅区就形成了一种与传统城市社区有重大区别的混搭型新型社区,对传统城市社区的治理与管理模式带来冲击和挑战。

首先,对入住居民来说,公租房只是政府为其提供的一个暂时居住的场所,这就有可能使得他们没有将自己融入社区的心理,难以形成长久、持续的社区归属感。可是,社区归属感是社区构成的基本元素,缺乏社区归属感必然会阻碍社区的和谐与发展[3]。公租房社区的组成要素相比传统社区有很大的差异性,在培养居民的社区归属感方面需要做更多的努力,不能把以往关于城市社区的治理经验机械地套用在公租房新型社区上。所以公租房社区此时需要找到适合自己的治理方式。

其次,对地方政府来说,公租房使得政府解决了社会上一个庞大群体的住房问题,在一定程度上消除了某些社会不稳定的因素,但是新型社区潜在的其他不稳定因素的妥善解决与否,成为政府的公租房政策成功与否的另一个变量,这不仅考验着基层政府的行政治理能力,还影响着公租房社区群体的社会情绪。

最后,对经济与社会来说,公租房的入住在一定程度上抑制了房价的过快上涨进而在某种程度上消除了因房价过高所带来的社会不满情绪,但如果公租房的社区治理和社区和谐度不能达到入住居民的预期期望,就一定会大大降低社会对公租房的需求,转而追求商品房的购买,这又回到原点,不仅不能解决低收入者住房保障问题,还可能会导致房价的持续高涨。

如何使入住公租房的居民增大对公租房社区的满意程度?如何让这些有着不同文化背景、职业追求、收入待遇和社区归属需求的人群和睦相处、促进社区和谐进步,实现社区的有效治理?这是本文探索的问题,首先分析公租房社区相对于传统城市社区所具有的特殊性质,对公租房新型社区所出现的问题进行解读,然后探索符合公租房社区的治理机制。

2 研究现状综述

“社区”一词最早出现在1887年德国社会学家斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tonnies)的代表作和成名作《共同体与社会》一书中[4],并被命名为“社会共同体”。1933年我国社会学家费孝通先生首次将“社区”一词从西方学术语境中引入中国的学术界。随着社会的发展进步与发展,社区概念也不断趋于合理化、清晰化和不断深化。根据李沂靖等学者的描述,社区一般被定义为:是一个彼此发生互动关系并且背景各异的人群,这一人群通过社会交往相联系,并具有共同的传统、价值观、文化、守则以及在某种前提下存在需求和利益上的一致性,可以生活在共同地域,也可没有地域关系[5]。而“治理”一词自20世纪90年代以来在全世界政治、经济及社会领域得到了广泛的运用。所谓社区治理,就是指在一定地域范围内由政府与社区自治组织、非营利的非政府组织、辖区单位以及社区居民共同管理社区公共事务、推进社区持续发展的活动。

以前的社区治理是以政府为唯一主导行为主体,社区居委会具有浓厚的行政色彩,居委会重政策执行而轻社区服务[6]。很多文献针对政府包管社区的现实问题,提出社区要求实现多中心的治理,譬如,费孝通先生2002年在“上海社区发展理论研讨会”上的讲话认为不同的人群在内部必然形成不同的关系样式和组织结构,在外部必然要求不同的管理模式和服务方式[7],并提出,对于这样的新型居民群体,社区建设特别要注重以群众自治为核心的基层民主建设。而对于市民参与社区管理,主要靠文化认同,并在价值观、思想方法和生活方式上找到同一的感觉。根据美国的经验,社区非营利组织在社区治理中能够弥补政府的不足,社区组织在社区的治理与管理中可以扮演好重要的角色[8]。其实,政府并非是提供公共产品的唯一部门,非政府组织也在提供大量公共产品和公共服务,甚至私营企业和公民个人也能基于政府的委托和招标而提供公共物品。因此,胡祥提出,政府在一些领域的公共产品可以采用购买或竞标的方式交由第三方提供,而政府主要制定社区公共产品政策与规划,提供资金和设施资助,并对社区公共产品的生产、提供进行监督[9]。社区自治有其自身的优势,因为其成员相比社区外的人能够获取其他成员至关重要的信息,比如他们的行为、能力和需求,而这些信息的获取和散播越容易,越能激励社区成员为集体利益行动[10]。通常社区的治理需要以行政资源为推动力,注重社区多元利益主体的共同参与,罗峰为此列举了具有公共属性的政府在社区治理网络中初始行动者的产生问题上应当做出的努力[11],其中,政府的职能转变在治理网络中的协调与整合问题上起着关键性的作用。王芳和李和中认为,合理的城市社区治理模式应该与治理环境相适应[12]。不过,社区的社会组织在社区治理中要占主导地位,必须以成熟的“公民社会”为支撑,而当前我国的现实是民主制度还不完善,非政府组织处于起步阶段,市民还处于利益主导时期,所以,我国的社区治理目前还需以政府为主导地位,同时引导社会组织的积极参与。

对于公租房这样的保障性住房来说,其社区居民并非都能参与到社区治理程序中来,一部分弱势群体的社区需求现实中被排斥在制定政策的参考依据外。如何保证这类群体能参与到社区治理的过程中来呢?谢丽尔·迈克尤恩(Cheryl McEwan)在他的研究中证明,处在社区治理边缘地位的人群,他们需要拥有适当的与决策相关的信息,才能参与到社区管理的决策程序中来,而政府要制定激励机制去提升他们讲出自己意愿的自信,并避免在讨论中受到不公正的待遇[13]。美国在上世纪初就开始逐步减少向穷人供应公房的数量,政府通过将公屋的租户多元化,期望那些没工作的居民能够仿效已经工作的居民而改善他们的情况,从而使公屋居民变得自给自足[14]。在新加坡组屋社区治理主体中,有政府设置的专职机构,也有半官方性质人民协会,还有民间福利组织为低收入人群提供公共服务[15]。在我国,经济适用房是保障住房的一种,是为低收入人群提供住房的一种方式,其社区建设注重对居民就业能力的培养,建设社区文化以提高居民素质,同时为社区增添对其生活熟悉的干部进行日常管理[16]。

总的来说,目前关于我国社区治理的模式,多中心治理始终是多数研究的共同指向。对于公租房这类保障性住房的社区治理研究得不多。在借鉴以往对传统社区治理的经验的基础上,本文尝试针对公租房新型社区的特性来探讨其实现有效治理的机制。

3 公租房新型社区面临的两个新问题

传统的城市社区被定义为具有共同的价值观、传统、文化、守则以及在某种前提下存在需求和利益上的一致性的人群的共同居住区域,这样的社区居民同质性较高。然而,公租房入住居民在属性上有着很多与传统社区居民不同的地方,导致公租房住户所构成的新型社区相比传统城市社区存在很大的差异性,进而为社区的治理增添新的问题。以下从社区普通居民和社区居委会这两个角度去分析公租房新型社区所具有的特别性质。

3.1公租房社区居民自身感受

先从公租房社区居民的自身感受来分析公租房社区治理的特殊之处。源于中国人传统的民族心理和风俗习惯,公租房社区相比其他传统城市社区的一个很大的不同点就在于公租房的“租”而不是“买”进而“拥有住房”的问题上,这种房屋利益关系就可能导致在社区居民和公租房的关系上呈现以下两个特点:

其一,不确定性和强制性。公租房的居住权和所有权分离,按照政策规定,公租房是由政府投资修建,房屋所有权属于政府,居民只有居住的权利,并且承租户不能私自将自己申请的公租房转租、换租等市场交易。虽然承租户在租期满五年后可申请购买公租房,但购买价格按照政府在以后的规定来确定,这就存在很大的不确定性;且购买后的公租房规定也只能用于居住,不能上市交易,只能按照购买时的价格卖给政府。

其二,社区居民的频繁流动性。公租房是属于政府的,人们只能通过租赁的方式来获得房屋的使用权,居民入住公租房的主要动机是低成本地换取栖身之所。当公租房住户的工作、收入情况发生了改变,或者意识到公租房已经不能降低其生活成本时,他们会毫不犹豫地放弃公租房的入住机会,这样就会导致公租房社区居民存在很大的流动性。频繁的流动性不利于社区稳定和社区组织活动的开展,必然给社区公共治理和社区安全建设带来不稳定,传统的社区组织和社区治理方式不适用。

总之,公租房新型社区居民对公租房本身没有所有权和强烈的依赖感,并且这样的社区由于居民流动性大而使其稳定性较低,因此公租房入住居民在心理上无法将自己有效地置于或融入社区之中,并且在自己所居住的社区中找不到归属感、认同感。由于社区归属感、认同感是构成社区的最重要情感元素,是决定社区存在、发展和社区自治组织发挥作用的重要前提。所以,社区居民归属感障碍是公租房新型社区治理所面临的重要问题。

3.2社区居委会服务范围

从社区居委会对社区治理的角度来看,传统居委会在社区治理中扮演三种角色,即“供给者”、“代言人”、“助手”[17]。居委会在供给社区公共产品和服务时,需要考虑到社区每一位居民(或家庭)的利益;“代言人”的角色即是说居委会是连接社区居民和政府的桥梁,居委会需要向政府反应每一位居民的意愿和诉求。同时,传统的居委会是从社区居民中产生的代表全体居民利益和权利的组织,其权力的运用和实现在很大程度上来源于社区居民的认同和支持,要得到这种认同和支持,社区居委会要真正做到服务与全体居民,积极响应社区中各个阶层的利益诉求。但如前所述,公租房社区居民有着不同的文化背景、职业追求、收入待遇和社区归属需求,与传统普通社区居民的组成相比存在很大的异质性。公租房社区居民构成的这种特殊性为传统居委会在供给公共产品和服务时增加了难度。

我国政府为了充分解决城市“夹心层”人群的住房问题,通过兴建公租房、构建新的保障性住房政策体系和准入政策,并把原来廉租房对象在享受补贴的同时纳入公租房其中,以“宽入严出”的做法向这些人群提供公租房,不设户籍限制、不执着于收入限制。这样的政策使得地方各级城市从农民工到大学生等不同阶层的人群都可以入住公租房,但不同的阶层有其各自的利益需求,这必然要求居委会有更高的能力去代言这些有着显著异质性的居民。

4 公租房新型社区治理的机制创新

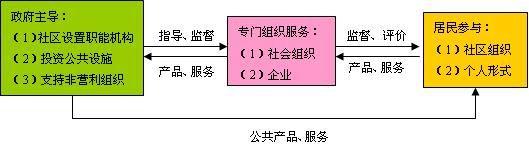

公租房新型社区相比其他传统城市社区有着许多的不同之处,在社区治理上也需要有一种新型的治理模式。基于社区治理理论和对公租房社区的分析,将公租房社区治理新机制概括为:政府指导、专门组织服务、居民积极参与,如图1所示。

图1 公租房新型社区治理机制

4.1政府指导管理

必须指出的是,这里说的政府作为治理主体,并非等同于政府包管社区治理的各个方面。社区的自治需要以成熟的“市民社会”为前提[12]。通过对公租房社区居民的构成群体的分析,公租房社区的居民大多是中低收入者,某些人群并没有受过良好的教育,他们不能有意识地建立自己的社交网络,从而也不能获益于基于社区的社会关系,他们就会缺少对工作或者其他机会的信息的掌握[18],缺少对社区情况信息的掌握会导致居民缺乏对社区治理参与的积极性。这样的社区居民更倾向于将自己作为一个独立的主体,而不能自觉地将自己置身于社区这个集体中。同时,公租房对于很多人来说只是一个临时的租赁房屋,没有一个长久的社区归属情感的积累,更会使他们对社区的建设抱着一种漠然的态度。公租房是一种公共产品,在社会上其他组织没有意愿和动力对其进行维护和建设时,就需要政府作为一个掌舵人调动各方面的力量共同为社区的建设出力。政府主导公租房社区治理的途径有以下几种:

(1)在社区设置专门的职能部门。公租房社区的治理需要政府主导,政府需要从整体上对社区建设做出规划。政府在社区直接设置治理部门,可以对社区的各方面情况掌握第一手的资料,从而根据居民的需求决定对社区公共产品和公共服务的供给种类和方式,指导社区居委会以及专门的服务机构对社区公共服务和公共产品的供给。同时,在社区设置的治理部门能使居民直接看到政府对社区的治理行为,使得居民对政府的治理措施直接进行监督、评价。在社区设置专门的职能部门,还需要做到以下几点:

首先,社区治理部门要具有开放性。政府在社区设置的专门治理部门,在性质上或多或少会带有一点行政色彩,而社区里有一部分居民因为其没有参与社区决策的意识和能力,这样其利益诉求就会被排斥在政治决策外。使居民直接接触社区的治理部门,不仅能降低治理决策中存在的不公平,还能使政府获得更多关于社区共同利益的信息。所以,要求这样的治理部门能够向社区每一位居民开放,并且在社区治理过程中考虑社区每一位居民的利益。

其次,由居民评价治理部门的治理效果。政府部门因为其特殊的性质,可能导致在社区治理过程中存在效率低的问题,或者只是在社区设置机构,但不为居民办实事。为了保证政府在社区设置的治理部门能够真正意义上地尽到社区治理的职责,就需要社区居民对其治理效果进行评价。比如,可以组织社区居民根据对治理部门日常表现的满意度进行投票,并把这些投票的结果纳入政府部门的考核指标中,从而激励政府设置的治理部门做到以社区居民的需求为治理原则。

(2)加大对社区公共设施的资金投入。社区基础设施是社区公共产品的一部分,是有形的公共产品,供给的好坏直接被社区居民所感知。比如,公共设施投入包括公共空间的建设,社区公共空间是一个面向全体居民的开放空间,是居民相互交往,举行活动的场所。有研究发现,公共空间建设的状况与居民对社区满意度成正比关系[19],社区满意度正向促进居民对社区的归属感[20]。所以,基础设施最能直接地影响居民对社区满意度,也加强了居民的社区归属感。

(3)支持社区非营利组织为社区服务。社区非营利组织能够弥补政府在社区治理中的不足[8],但在我们国家,非营利组织是出现不久的一个群体,各方面都发展不成熟,政府为了更好的管理设置了相当高的非营利组织的准入门槛,导致只有为数不多的社会组织能够存在。非营利组织即使通过注册登记具有合法性身份,对政府仍然具有较强的依赖性,导致其不能发挥非营利组织高效、灵活、贴近需求等优势[21]。要扩大非营利组织对社区治理的积极作用,政府应该给为社区供给公共服务的非营利组织提供一定资金和政策上的支持。

4.2专门组织服务

传统的社区,公共产品和服务的供给者主要是政府和一些社区组织。这两种主体为社区提供公共服务都存在各自的弊端:政府不够专一;居委会不够专业。因为公共产品和服务的供给只是政府主导社区治理的一部分,政府在社区治理上是一个总体规划的主体,治理措施需要交给其他组织执行,如果社区的每项服务和产品都需要政府亲自提供,在社区治理成本上加重了政府负担。居委会和其他社区组织本是由社区居民在内部组织起来的,他们在公共产品时不具有专业的知识和技能,在社区服务过程中也不能以一个专业的角度来服务处于不同群体的居民。

比较香港等一些社区治理比较成功的城市,社会工作者拥有良好的声誉,并且是一种帮助他人的崇高职业,社工的进入需要较高的学历和专业技能,政府对他们支付丰厚的薪资和报酬 [22]。而在我国内地的城市社区治理中,社区工作并没有实质性的影响,社区工作者并不需要有专业的技能,并且只能从这份工作中获得很少的报酬。这样的机制导致了我国内地城市中高学历、高素质、专业的社区从业者数量维持在一个很低的水平。

公租房社会区域是一个由多元化群体组成的社区,这些不同的群体对社区公共产品和服务有各自的要求,这就需要有专门的组织针对这些不同群体各自的要求提供个性化的产品和服务。同时,第三方以中立的态度为社区提供公共产品和服务,防止一些群体因为处于博弈的弱势方而导致权利被社区其他群体所侵犯。

专门的服务机构可以是非营利组织,也可以是营利性的企业。其具体的实现途径如下:

第一,政府对非营利组织的有效服务。非营利组织能够为社区提供公益的服务,政府可以对其进行政策和资金方面的支持。但是这些非营利组织需要政府通过资格审核才能被确定为社区提供公共产品和服务的专门组织,审核标准应该适当放宽,且有后续过程监管措施。

第二,服务和产品外包给企业。政府可以从每一位承租者的租金中分出很小的一部分成立专门的社区服务基金,对于一部分社区公共产品和服务,政府可以外包给企业。企业作为一个外部的营利性组织提供社区所需服务,政府对其进行审核并购买其提供的产品和服务。这种方式的优势在于,向营利性企业购买公共产品和服务意味着存在企业间的竞争,这种竞争会驱动企业创造出更低成本、更高效率、更为社区居民所需求的产品。总而言之,专门的组织提供社区公共产品和服务都需要有政府规划和对这些组织进行的制度化引导,同时这些组织提供的产品和服务还要有多方的监督,尤其是公租房社区居民的监督。

专门的组织为社区提供公共产品和服务有其积极的效果,同时也不能忽视其消极的影响。这些组织因为其所处的角度不同,有可能使其提供的产品与居民的需求有所偏差,例如,非营利组织在向社区提供服务时,因为没有身临其境,就会导致服务与居民的需求出现偏离,从而不能达到借助非营利组织提供社区服务的目的。同样,企业在向社区居民提供公共产品和服务时,因为其营利性,在成本和收益的权衡下,会倾向于损害居民的利益。

为防止这些组织在提供公共产品和服务中的失败,其一,可以组织丰富的交流活动。让这些组织成员与社区居民在生活中有更多的交流,使他们在为社区居民服务时能够更多地站在居民的角度上考虑事情。其二,居民对这些组织所提供的公共产品和服务评价。把居民对公共产品和服务的满意度作为政府审核这些组织是否准入其提供社区公共产品和服务的一个重要因素。

4.3居民参与治理

居民参与社区治理的形式有两种:社区居委会和个人的形式。社区居委会是由居民选举产生的自治组织,是社区居民的代言人。社区公共产品和服务直接关系居民的自身利益,不论是居委会还是个人,在对这些产品和服务进行监督的同时自身也要参与到这些公共服务和产品的供给过程中来。同时,在社区治理过程中,居民参与共同商议能有助于提升社区领导层的治理质量,因为这样的治理决策能够使各个群体的社区利益被包含在社区治理中[23]。提高社区居民参与治理的积极性需要培育社区意识[24]。促进公租房社区居民积极参与社区治理的方式有以下几点:

第一,组织满足不同需求层次的社区活动。以社区居民的需求为导向,针对其所具有的不同服务需求提供具有创新性、个性化的社区服务。例如,在社区可以建立就业交流中心,组织以促进社区不同职业人群相互交流为主题的交流会,通过在不同领域工作者之间的学习,促使社区居民在一定程度上提升其择业能力。这样的社区服务在真正从社区的公共服务中获益同时增加居民社区归属感的。

第二,培养多元化的社区组织。组织化参与是居民进行社区治理的最有效手段[25]。在居委会之外建立其他多种多样的社区组织。如,社区党组织在日常活动中起着领导模范作用,带动其他居民积极参与社区治理。在青年人或者退休老年人群体中组建社区志愿组织,志愿组织能够联系社区中那些年老和低收入的人群,在调动社区居民积极性的方面相比社区居委会有其优势[26]。

第三,完善制度激励居民参与治理。社区制度应该使得居民参与社区治理具有合法性、合理性。政府应该在政策上对居民参与社区治理给予支持,比如,向社区居民公开社区治理过程中的真实情况,使居民在社区公共产品和服务上掌握对称信息,从而激发居民参与社区治理的积极性。同时,政府还要在制度上保障居民参与社区治理过程中的平等地位,并对居民的参与做出及时的响应,使社区能够真正做到民主决策、平等监督。此外,政府对社区活动提供场地、资金或其他政策上的支持,也有助于提升居民参与社区治理的积极性。

5 研究总结

本文以公租房新型社区为研究对象,分析了公租房社区居民和传统社区居民在构成方式上的不同。公租房新型社区在治理过程中会遇到两方面的难题:其一,从社区居民自身的感受来看,因为公租房只是其暂时的住所,同时社区居民存在很大的流动性,这就会使得他们在公租房社区中缺乏归属感、认同感;其二,从社区居委会的服务范围来看,因为公租房的居民包含了从农民工到大学生不同阶层的人群,存在很大的异质性,这样,传统的居委会在社区服务中要努力保证社区各个群体的利益,为其工作增加了难度。如此,公租房新型社区的治理有赖于政府、其他组织和居民三方面的共同参与。首先,政府指导公租房社区的治理,包括在社区设置专门的治理部门,充分了解社区居民的需求;加大对社区公共设施的建设,使居民直接感知从社区空间获得的利益,培养其社区归属感;强化对非营利组织的支持,能够弥补政府社区治理中存在的不足。其次,支持引进和培育专门的组织提供社区服务,这些组织可以是非营利性的社会组织,也可以是营利性的企业,但他们需要实际地去接触服务的对象,并受到社区居民的监督。最后,要激励社区居民参与社区的治理,社区活动应该根据不同居民的个性化需求而多样化,并且根据社区的不同群体,培养多元化的社区组织;同时,政府应该在政策上激励居民积极参与社区治理过程。

参考文献:

[1] 苏福兵,陶然.中央政府抑制房价增长政策被指像法国薯条[EB/OL].[

[2] 康庄,郑应亨.重庆市保证性住房体系建设现状、问题与对策建议[J].建筑经济,2009,(8):17-18

[3] 黄琳.青年社区归属感的培育途径探讨[J].青年与社会,2003,(6):19-21

[4] [德]斐迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].北京:商务印书馆.林荣远 译.1999:58

[5] 李沂靖.社区工作[M].北京:中国社会出版社[M],2010:7

[6] 张菊枝,夏建忠.新型社区治理困境的破解及其可行性研究——以北京市品苑小区的社区自治实践为例[J].甘肃行政学院学报,2011,(2):75-83

[7] 费孝通.对上海社区建设的一点思考——在“组织与体制:上海社区发展理论研讨会”上的讲话[J].社会学研究,2002,(4):1-6

[8] 蔡传松.美国社区非营利组织的经验与启示[J].中国党政干部论坛,2011,(2):58-59

[9] Samuel Bowles,Herbert Gintis. Social Capital And Community Governance[J]. The Economic Journal. 2002,112(483):419-436

[10] 胡祥.城市社区治理模式的理想型构:合作网络治理[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2010,30(5):101-105

[11] 罗峰.社区公共治理与和谐社区的组织化构建[J].中国行政管理,2008,(8):96-99

[12] 王芳,李和中.城市社区治理模式的现实选择[J].中国行政管理,2008,(4):68-69

[13] Cheryl McEwan. ’Bring government to people’: women, local governance and community participation in

[14] Janet Smith. Clean up public housing by sweeping out the poor[J]. Habitat International,1998,23(1):49-62

[15] 丁传宗.政府主导下的新加坡社区建设经验与借鉴[J].中共福建省委党校学报,2008,(9):22-28

[16] 葛兵,施靖,王青.南京市栖霞区经济适用房社区建设的现状及思考[J].改革与开放,2010,(9):38-39

[17] 陈天祥,杨婷.城市社区治理:角色迷失及其根源——以H市为例[J].中国人民大学学报,2011,(3):129-136

[18] Rachel Garshick Kleit, Nicole Bohme Carnegie. Integrated or isolated? The impact of public housing redevelopment on social network homophily[J]. Social network,2011,(33):152-165

[19] 钟金霞.社区治理中“市民社区”的构建[J].求索,2010,(8):79-81

[20] 单菁菁.从社区归属感看中国城市社区建设[J].中国社会科学院研究生院学报,2006,(6):125-131

[21] 赵映振,郑程浩.政府和非营利组织的关系研究:问题和未来发展[J].社团管理研究,2011,(7):19-22

[22] 邵丽蓉.社工博士眼中的香港社工[EB/OL].(

[23] H. Sullivan. Modernisation, Democratisation and Community governance[J]. Local Government Studies,2001,27(3):1-24

[24] 李玮.论中国城市社区建设中的居民参与[J].云南行政学院学报,2004,(1):38-40

[25] 陈笑.居民参与社区治理问题探析—以北京市为研究样本[J].人民论坛,2010,(23):216-217

[26] Alana Boland, Jiangang Zhu. Public participation in