看看北京六十一年没出现过的如此特大暴雨,暴雨过后损失惨状情况,洛阳前几日不下暴雨也算遗憾中的万幸。

历史上洛阳在曹魏时这个时段就有过特大暴雨和洪水记录,公元223年(魏文帝黄初四年),黄河支流伊河流域发生了一场异常洪水。对这次洪水,《三国志·魏书》载:“黄初四年六月,大雨霖,伊、洛溢,至津阳城门(注,汉魏洛阳故城南城门),漂数干家。”《水经注》、《晋书·五行志》、《河渠纪闻》、《禹贡锥指》、《河南府志》和《偃师县志》均有记载。《水经注》第七卷《伊水》中称:“伊阙左壁有石铭云:‘黄初四年六月二十四日辛巳大出水,举高四丈五尺,齐此已下’,盖记水之涨减也。”龙门伊阙有石铭“黄初四年辛巳大出水.........齐此已下”。说的是魏文帝黄初四年(公元223年)伊河大水龙门伊阙的洪水水位。经考证,魏制一尺合现在的0.242m,“举高四丈五尺”合涨水10.9m。据此估算,伊河龙门口洪峰流量约为20 000m3/s。伊河的这场洪水至少是公元223年以来的最大洪水,距今1787年。

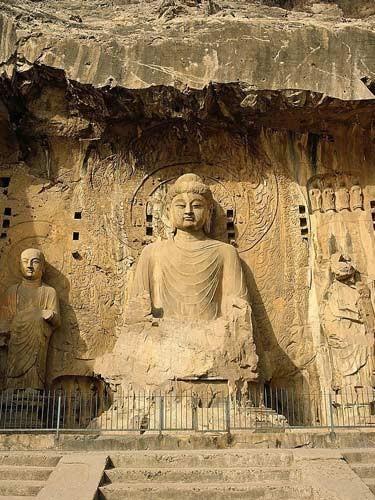

如果今天龙门口出现10.9米的洪水水位,水位高度会在哪个位置?要知道,近一千八百年以来,伊阙口应当是被人为开凿下降了很多,

北魏凿佛龛就有大规模“堑岸开石,平通伊阙”的记载,唐代白居易任洛阳市长时,就大修龙门八节滩,以利行船。因此,可以说黄初四年伊阙十米多水位线应比现在十米多水位线高得多。

据说龙门石窟建的香山寺与唐代武则天修建卢舍那大佛,就参考过这个水位,可能就在大佛脚下的最上台阶位置,传说武后要求万年大水也不能对大佛有任何影响。

黄初四年伊阙十米多水位线可能就在大佛脚下那条隐隐约约水位线,以下部分应是历代凿佛龛大规模“堑岸开石,平通伊阙”的结果。

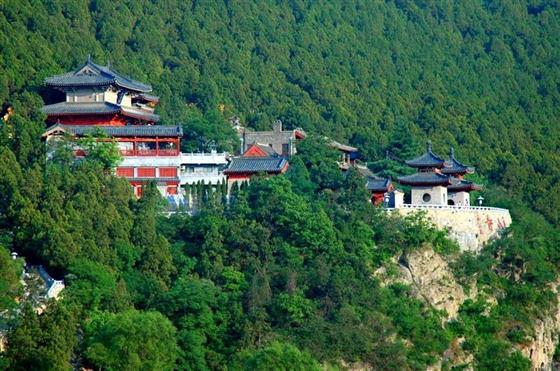

无独有偶,从龙门东山香山寺位置,也似乎能领略古人在此建筑寺院时具有防特大洪水的前瞻规划:

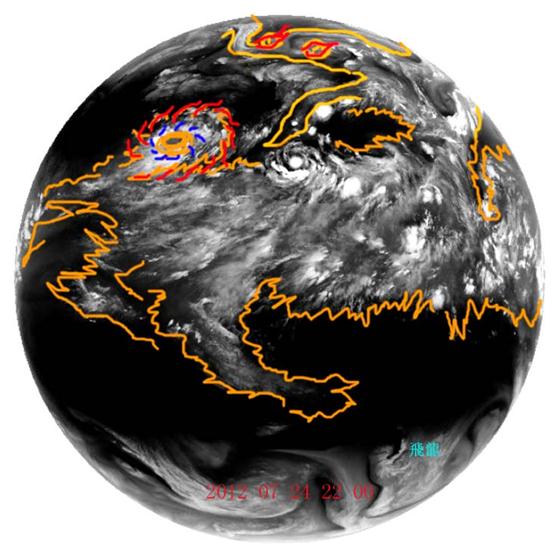

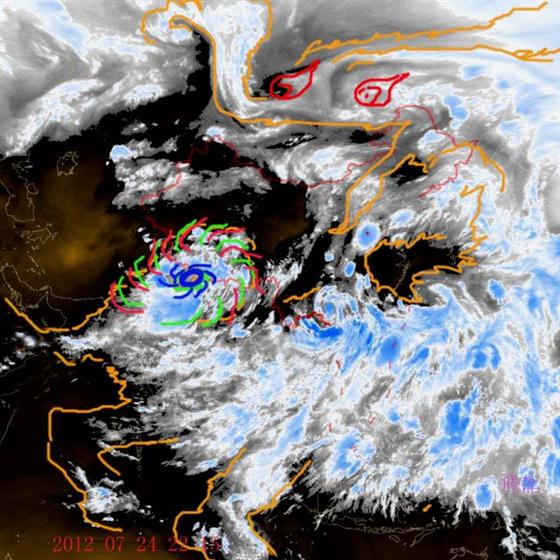

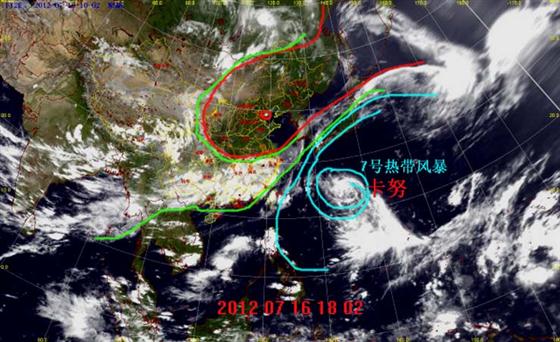

2012年 7月 21日这场六十一年来的特大暴雨,正是在提前预报的时间段,从当时的天气形势和预报,特大暴雨下到洛阳是有可能的。但降雨带从洛阳近郊经过而不停留,一下子涌向北京,可以说非常特殊。

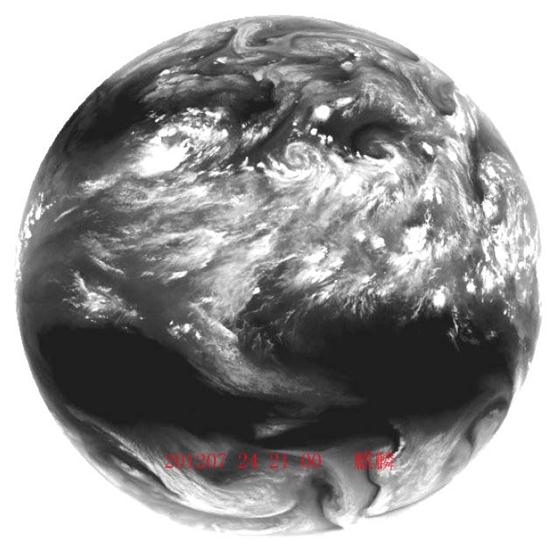

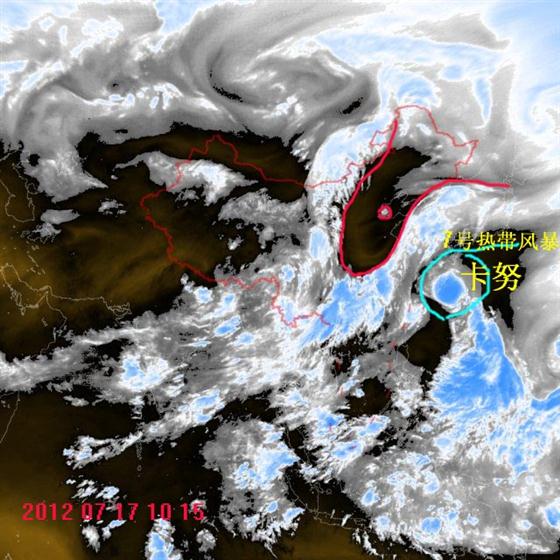

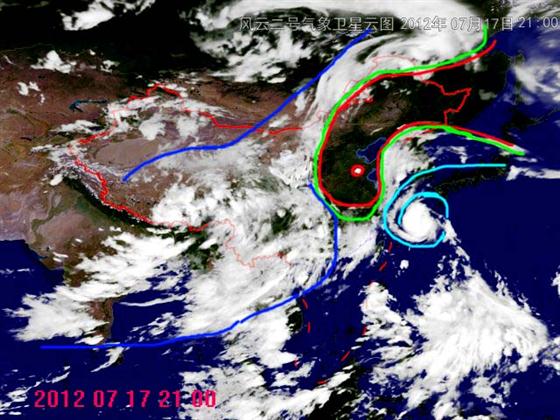

回过头来回顾一下,2012年7月17日 10时15 分 中国大陆区域水汽云图上,北京地区就有一个漩涡出现,这个四天前的特殊天气图象,本人当时特加标注并实时发到网上。后来北京特大暴雨恰恰就是发生这个地方,是必然?还是偶然?

2010年7月23日20时至24日21时,洛阳市区及南部山区普降暴雨,灾情共造成洛阳20余万人受灾,因灾死亡37人,失踪19人。

2010年 7 月23 --24日洛阳南昌路遭暴雨(历史资料实况附图于后)

。

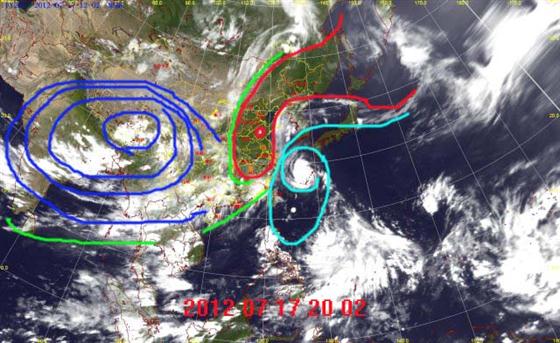

2012年7曰23日23时云图: