近来,日元的大幅度贬值再度引发了国际社会对竞争性贬值,或“货币战”的担忧。

20国集团于莫斯科召开财长和央行行长会议(2月15-16日)之前,俄罗斯、韩国等国就已经公开指责日本的贬值政策。 发达国家7国集团内部的一些成员国对日本的贬值也极为不满。但是,为了不使金融市场看到20国集团,以及7国集团,在此问题上存在的分歧,从而会加剧市场对货币汇率波动的预期,20国集团的会议公告淡化了竞争性贬值问题,只是轻描淡写的提到,“我们将避免采取竞争性贬值”。

同时,日本解释,其新出台的财政刺激和货币宽松政策只是为了消除通货紧缩,不是为了促使日元贬值。美国重申其量化宽松政策是为了促进美国需求的复苏,而美国复苏也有利于世界其他国家。国际组织官员则称“货币战”的提法被夸大了。

经济学家们对竞争性贬值可能会给各国和全球经济带来的影响持有不同观点。

竞争性贬值是指一些主要经济体在面临经济衰退时,相互攀比不断贬值自己的货币,试图以此来提高本国在国际贸易中的竞争力,刺激本国出口和就业。

竞争性贬值不同于某一国家货币的大幅度币值,例如,一些国家在长期实行固定汇率制度和闭关的贸易政策之后,一旦开放经济,需要大幅度贬值使其汇率符合市场规律。中国和许多发展中国家都经历了这一过程。

公认的竞争性贬值发生在上一世纪30年代的大萧条期间。1929年金融危机爆发之后,欧美以及日本各国陆续放弃了他们在此之前的金本位,使其货币竞相贬值,并同时大幅度提高了进口关税,目的是想刺激出口,抑制进口,以增加本国就业。

一些经济学家将竞争性贬值和提高进口关税统称为“以邻为壑”的政策,认为这些政策不但没有增加各国的就业,反而使世界总需求不断下滑,最后陷入大萧条。

不同的观点认为,放弃金本位和竞争性贬值并不是导致大萧条的原因。相反,这两项政策在客观上增加了世界经济的流动性,为后来的复苏打下了基础。竞争性贬值并没有在很大程度上改变各国的相对价格(尽管这些货币都对黄金贬值,但它们之间相对汇率的变动并不大),对国际贸易影响有限。真正造成国际贸易萎缩(美国贸易额在从1929年到1933年下降了三分之二)和总需求不断下滑的是提高进口关税的贸易保护主义政策,以及金融危机之后各国政府采取的紧缩宏观政策。

2008年全球金融危机爆发之后,主要发达国家实行的是浮动汇率制,没有哪个国家明确宣布以贬值作为本国应对金融危机的政策。但是,在2010年美国联邦储备宣布采取第二次量化宽松政策购买房地产债券之后,巴西财长谴责发达国家利用“货币战”将经济衰退转嫁给其他国家,特别是新兴经济。一些经济学家也认为,欧洲、美国和日本相继采取的量化宽松是变相的竞争性贬值:量化宽松增加货币发行,必然会引起这些货币贬值。

事实如何?

如果发达国家的量化宽松是变相的竞争性贬值,我们应该观察到两个趋势,一是主要货币之间的汇率交替大幅度波动;二是主要货币对新兴经济体的货币有明显贬值趋势。

在2008年金融危机爆发之后,美元、欧元和日元之间的汇率的确有较大幅度的波动,但其波动的周期与他们实施量化宽松的周期并没有紧密关系,倒是与这些国家宏观经济形势的变化有较大关系,例如欧洲希腊等国相继陷入债务危机对欧元带来的负面影响。此外,过去5年几大货币之间汇率的波动并不比过去40年中有明显增大(图1)。

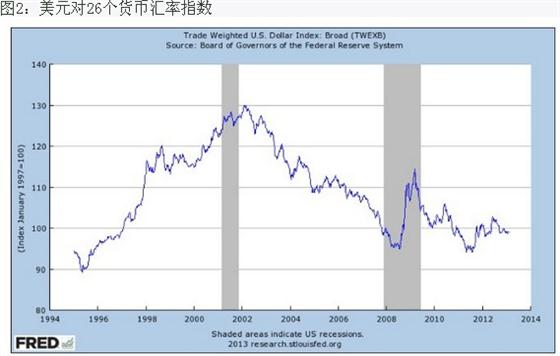

一些新兴经济体的货币在过去的5年中,对美元等主要货币曾经一度大幅度升值,例如,巴西的雷尔曾经在2010年左右的一年之间对美元升值50%以上。但是,目前这些汇率大多都回到危机之前的水平(只有人民币保持明显的升值趋势,但幅度不大)。美元对26个主要贸易伙伴,包括中国、巴西在内的新兴经济体货币的汇率指数目前与2007年底的水平相近,并没有贬值的趋势(图2)。

由此看来,并没有充分证据证明发达国家的量化宽松是变相的竞争性贬值。

发达国家的量化宽松和其它一些经济政策对新兴经济体和发展中国家肯定有负面的“溢出”效应。例如,发达国家的零利率政策和量化宽松造成流入新兴经济体短期资本(热钱)的大幅度波动,汇率的大幅度波动,国际初级产品价格的大幅度波动,对新兴经济体资产泡沫和通货膨胀的影响,等等。

这些负面的溢出效应主要反映在对新兴经济体宏观经济稳定的冲击,而不是通过竞争性贬值对新兴经济国际竞争力的打击。当然,汇率的大幅度波动对新兴经济体的贸易和投资都有负面影响,但这是第二数量级上的影响。

事实上,一些经济学家(笔者在内)认为,没有哪个国家能够完全依靠贬值本国的货币来维系出口增长和就业增长。

那种认为贸易顺差国家抢走了贸易逆差国家工作岗位的观点既没有理论根据,又没有实证。

没有哪个严谨的开放经济模型证明一个国家的劳动力市场均衡点(充分就业)与这一国家的对外贸易均衡点(贸易平衡)完全一致。

美国在2007年时的贸易逆差达到最高水平,占GDP的6%,而失业率却达到最低点的4.5%。到了2010年,美国的贸易逆差下降到GDP的3%,但其失业率上升到10%。两者之间的关系与持有贸易逆差国家工作岗位被抢走的观点正相反。

在短期内,一个国家货币的贬值,特别是该货币原来的汇率被高估的情况下,或许可以刺激该国的出口。在目前全球生产链国际分工纵向加深的情况下,贬值对出口刺激作用比以前更小。

以日本为例,如果日本出口到中国的是手机(或其它产品)的高端部件,由中国将这些部件与从其它国家进口的不同部件组装成最终产品再出口到美国、欧洲和世界各国。在这种情况下,仅仅靠日元贬值,并不能增加日本对中国高端部件的出口数量,因为高端部件的数量是由全球对该最终产品的需求决定的。

总之,一个国家的国际竞争力不是靠贬值来维持的,而是靠生产率的不断提高。坚挺的货币是一个国家强盛的标志,而疲弱的货币往往意味着一个国家的衰退。

浅析竞争性贬值

评论

27 views