河南行(8):

中国文字博物馆

作为八大古都之一的安阳有着众多的历史文化遗迹,不过老杨推荐此行参观的最后一个重点项目是中国文字博物馆。因为在安阳发掘的甲骨文是汉字的起源,中国文字博物馆就设在安阳。这是安阳市唯一一家国家级博物馆。

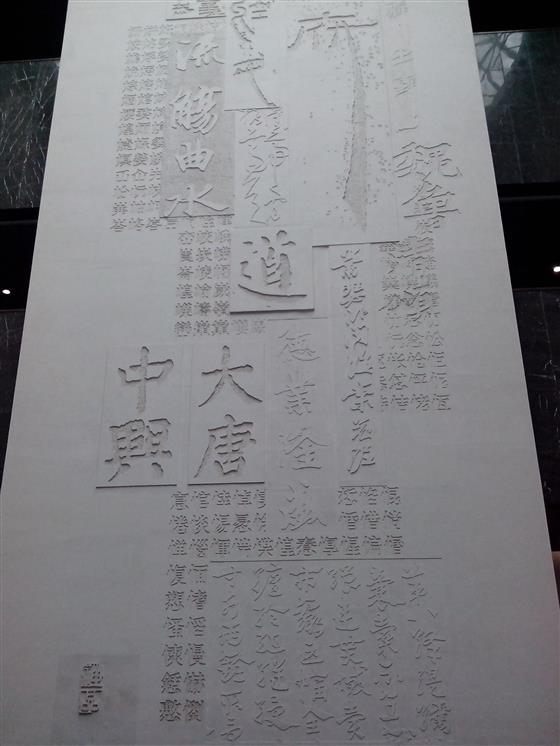

博物馆建制恢宏壮观,整体建设和细部处理,建筑材料和施工技术,都显示出国家级的水平。在讲解员引导下,我们主要参观了“基本陈列”体系。这部分主要有三个内容:一是汉字的起源、发展和演变;二是中国少数民族文字;三是印刷术和信息时代。一路走下来,看下来,听下来,用了一个多小时的时间。总的感觉是技术和技术呈现还不错,但某些内容性的,观念性的东西似乎还不够。比如说,对于近现代以来由于西方文化的侵入或者中外交流的发展而引起的新的文字的出现及文字含义的引申和变形,中国文字在历史上对周边国家文字发展的影响及变化,文字的发展与社会经济发展的关系,文字承载的历史和文化内涵及其变化,互联网背景下文字、文字的承载形式及文字的含义及意义的变化等等,这些问题虽然显得有些学术,但对于作为呈现中国文字发展演变历史的文字博物馆来说可能是必须的,而且也可以通过适当的技术处理将其通俗化,大众化,使之便于理解和接受。

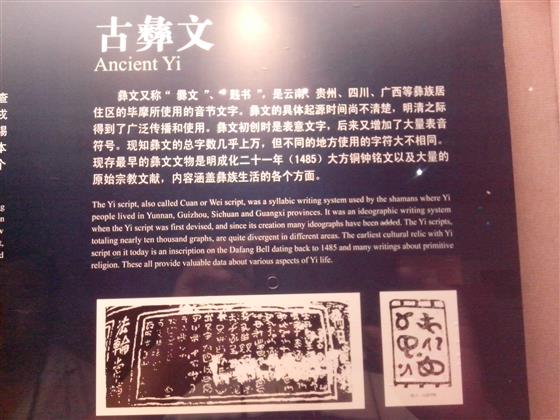

另外,用太多的内容来呈现少数民族文字我觉得有些欠妥。很多少数民族文字与作为中国文字主体的汉字是没有多大关系的——如果有联系,如西夏文,倒是可以从相互影响的角度介绍一下二者的历史关系——因此在中国文字博物馆中展现这些文字式样其实更多地只有政治的意义。而且,在对待少数民族文字发展的态度上,我以为也面临一个很尴尬的局面。现代化的过程就是一个一体化的过程。毕竟就中国而言,主流的文化是汉文化,主体的文字是汉字;这种主体地位的确立其实也是意识形态市场竞争的结果。作为个体的少数民族只有融入到汉文化中才能更好地生存和发展,少数民族文字和文化的消失终究是一件迟早的事情。一个少数民族如果要真正完整地保持自己的文字与文化,就只能与世隔绝。

其实不仅是少数民族文字,汉字也面临着互联网普及带来的冲击。新的技术发展,可能带来越来越多的越来越不一样的语言和文字表现形式。这些年,不断涌现的各种网络语言,赋予某些汉字原本没有的含义,甚至出现“火星文”这样的表达形式。文字总是在变化,而且技术的重大变化总会推动文字的重大变化。在互联网的背景下,作为一个文化人的我不时怀疑自己还能不能书写,我这样在键盘上码字算不算书写?我们所继承和使用的这些文字在信息技术进一步发展的背景下是否还能生存?也许有一天,我们又会回到象形文字时代。我们的历史是通过文字来承载的,如果我们的文字消失了,我们是否还有自己的历史。

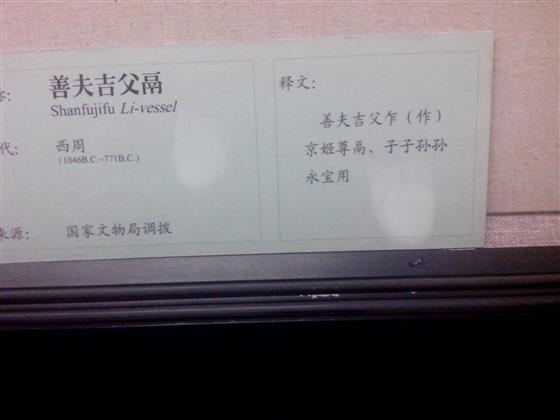

参观过程中有一件西周的文物叫做“善夫吉父鬲”,上面刻着这样几个字:“子子孙孙永宝用”。我们的先人希望我们继承的不仅仅是器物,更重要的是器物所承载的技术文化,观念精神等等,包括文字。罗大佑在其哀叹现代化对传统文化的破坏和摧残的歌曲“鹿港小镇”就传达了这样的意味。鹿港小镇被现代化摧毁之后,人们从废墟中发现一块斑驳的木板,上面就刻着这样几个字:“子子孙孙永宝用。”

2013-8-30