饱尝了人间过多的喜怒哀乐和酸甜苦辣。我觉得一个人的成长史就像一颗洋葱,只要你细心地把它一层一层地剥开,总有一瓣洋葱会让你流泪的。譬如,富人家的孩子望过年,饱尝了艰辛苦涩的穷孩子也盼过年。无论生活多么艰难,过年父母都会设法弄些好吃的东西解解馋;盼望过年有新衣服穿,尽管穿新衣的愿望经常落空。孩提时代过年真正感觉到几丝痛快的趣事儿,就是去看人家放鞭炮,一阵“噼里啪啦”的响声之后,地上散落着一些还没有爆炸的零星鞭炮。当人家关上大门吃年饭的时候,我便从满地的碎纸中,寻找那些没有爆炸的散个鞭炮,然后拿到房前屋后的空地上去一个一个地燃放。对于那些已经没了引线的鞭炮,就将其拦腰折断围成一个火药圈,用火点燃后发出“哧”的一声怪响,一股浓浓的硫磺味儿随之四处飘散。尽管由于“不懂事”,随着鞭炮声满垸子的疯跑。既遭遇了不少人家的白眼,也挨了不少母亲的棍子打,但这毕竟是我童年过年留下的“情趣”。多少年之后我仍然常常想起这些童年难忘的情趣场景,仿佛是一种集体的欢娱,觉得它明亮、跳跃和欢腾;而它的深处却有一种很复杂的东西,既甜蜜又苦涩。尽管现在看来是如此辛酸、苍白的娱乐,但那竟是渴盼了一年才能实现的愿望。我多么希望我家有朝一日过年也能像人家那样,燃放一挂长长的鞭啊!以至于在10年禁止燃放烟花炮竹的年代,我一直对“禁放”的决定耿耿于怀,几千年春节放鞭习俗和传统文化,怎么能说禁就禁呢?在全国人民的强烈愿望和一片呼声中,2006年包括北京在内的所有大城市,又恢复了春节放鞭的传统习俗,我喜不自禁地乐成了一个“老顽童”。“白发无情侵老境,青灯有味似儿时。”[①]每年过春节总要买几个千字头的长鞭,从年三十除夕燃放到大年初一。我觉得春节燃放鞭炮,是一个迎春的喜庆、合家欢乐的象征、家和万事兴的兆头,更是对童年的美好“还愿”。

记得小时候过春节到舅舅家拜年,无论晴天还是雨天,父亲总喜欢高高兴兴地把我放在他的颈脖子上骑着,我们家乡俗称“骑马肩”。尽管我不是那种“子把父当马”的人,但是在我父亲的心里,“父望子成龙”的观念恐怕早已有之。父亲本来就是一个寡言少语的人,除了过年之外,我很少看到他对我有好脸色,无论读书学习,还是日常生活管得特别严。之所以如此苛刻,就因为他一辈子受苦受难太多、太深,他不想让我步他的后尘,倒希望我成为改换门庭和改写家族历史的人。尽管父亲从来没有这么表白过,但是我自幼就从他的眼神里,从他对我的苛刻要求里能够感悟得到。记得1973年刚跨入20岁那年,我在中共广济县大金区委员会、革委会当秘书。一次偶然机会,父亲发现凡在区委会工作的人,几乎人人手上都戴有一块手表。他觉得我是家里祖祖辈辈第一个“吃皇粮”的人,无论如何不能让人家瞧不起。我那时每月工资只有34.5元,买一只“上海牌”手表,即使凭票或者“走后门”也得花上120元,这是我不吃不喝3个多月工资的总和。我压根就不是那种带手表的人,因而我拒绝了父亲的一番好意。但是没过多久,父母瞒着我把家里养了一年多的一头肥猪卖了,凑上家里的所有积蓄,硬是托人在县城给我买了一只上海牌的全防手表。“手表事件”在我们垸里,甚至在当时那片不太开化的地方,一夜之间成了一件“爆炸性的新闻”。以至于有人说我家“屋上只有仰瓦、没有扑瓦,居然手上戴手表,这是典型的翻身忘本。”更有人说我父亲是在犯“傻”。记得法国大文豪莫泊桑曾经说过:在富有的家庭里,一个寻快乐的人做些糊涂事情,最多是被旁人称为“花花公子”。而在日常用度缺乏的家庭里,一个孩子若是耗费父母的本钱,必定被人看成是一个坏人、一个恶棍、一个浪荡子,在人们的眼中,他是不可被原谅的[②]。我还记得唐伯虎在《桃花厣歌》里说的一句至理名言:“别人笑我忒疯癫,我笑别人看不穿。”[③]其实那些好事的人、似乎聪明绝顶的人,根本就不懂得一个纯朴、地道的农民的心。即使歌剧《白毛女》中的杨白劳穷到了那样的宭境,也不忘给自己的女儿买一根红头绳过年,足见在物质极端匮乏的时候,人也还要一点点以示自尊的“奢侈品”。我们的社会实在不缺少那样的“聪明人”,而恰恰缺少像我父亲这样的“傻子”。因为那些“聪明人”营造出来的只会是越来越自私的内心以及越来越庸俗的世界,而“傻子们”构造的却是一个人立世的范本和社会的底蘊。其实一个人对待时间的态度,说到底就是他对待人生的态度,由这种态度引发的种种结局就是“命运”。自从戴上这块寄托着双亲无限期望的手表,我不仅成了一辈子与时间赛跑的人,而且成了铁的遵守时间概念的人。直到现在无论外出开会,还是平时给学生授课,我总会提前十几分钟到达,宁可我等人家决不让人家等我,因为我懂得做人起码要守时、守信。这只手表伴随我走遍大江南北、跨过长城内外。我伴随着它“嘀嗒、嘀嗒”走动的声音和着心脏的律动,用青春和汗水打磨着如歌的岁月。人家有的是背景,而我有的只是背影。挫折和困境也曾令我倍受煎熬,几次快要击垮我昂扬斗志和前进脚步的时候,每每端详这块厚重而沉稳的手表,仿佛看到父母负重的背影,听到他们宽慰激励的话语,又使我重新振作起来去迎接新的黎明。随着时间的推移,我磨出了一篇篇科研论文,也培养出了一批批远远胜过我自己的后生。我觉得一个人的生活可以贫困,但是决不能潦倒。作为一个穷苦家庭的长子,父亲对我的期望实在过高、压力过大,这不是一般家庭的孩子所能体验得出来的。

苦难是人生的最好老师。1958年我刚刚5岁,属于朦朦胧胧地记事儿的年龄。国家正处于“百废待兴、百废待举”的阶段,党中央和国务院趁势发起了“总路线、大跃进、人民公社化”运动。父母每天早上6点钟左右,就要赶到离垸5里远的地方去抗旱,去晚了就会被“插白旗”、遭批斗。由于家里没有老人看护,父母只好狠心地把我和两个弟妹丢在家里。记得那年夏天的一个早晨,我躺在用两扇房门搭成的简易床铺上,一个翻身滚到了地上,正巧一扇房门随之倒下压在我身上,我动弹不得,嘴巴和鼻子都在流血,疼痛和害怕交织在一起,我拼命地“哇哇”大哭起来。也不知道哭了多久,才被一个过路的老婆婆发现,把我救了出来。那时的农村别说幼儿园,就连由一个老人看管孩子的托儿所都没有。约束农民的劳动纪律又出奇的严格,不管你家里有没有孩子,只要一天不出勤,那一天不但不发给饭票(那时凭饭票吃大食堂,各家各户全部砸锅卖铁为“大办钢铁”作贡献),而且还要遭到众人的“辩论”,或者把你围在人群中间,你推我搡地“炒豆”,那个时代的人都像“疯了”一样。由于家里没有老人照顾,父母为了不让我乱跑,更怕我走丢了,下一扇大门横栏在大门内面,把我们像猪娃一样“圈在家里”不许出门,吃喝拉撒全在里面。无奈我一个5岁的孩子,还得带着2岁多的妹妹和1岁多的弟弟。弟妹往往满身是灰,见母亲回家后我的第一件事情,就是伤心地大哭起来。后来哭多了、哭够了,也就不再哭了。我逐渐懂得即使你再怎么哭,也不会有人来理会你的。一日三餐就指望着食堂里的大伯大妈们给我们送饭吃,因而在我幼小的心灵里,本能地形成了一个求生存的理念,那就是必须具有在任何状态下都能够活下去的能力。由于不讲卫生,加之那时的医疗条件极差,身上到处都长有脓胞、疮疖,所以落到今天身上多处疤痕。以至于在公共浴室洗澡时,年轻人看到这些疤痕,还以为我是在战场上受的枪伤呢!稍稍长大之后,父母每次出门前总要叮嘱我,不要与别的孩子争吵、打架。偶尔我与别的小朋友“动手了”,母亲回来后不论我有理无理先打我再说。我那时特感委屈,有时甚至怀疑自己是否属她亲生的。长大后我才懂得这是母亲的无奈,母亲的严厉是怕我再惹出是非来。弱国无外交,咱惹不起人只能躲得起人。所以,我从小就渐渐地成为一个很有个性,但是又胆儿小的“乖孩子”,在一般情况下我从来不给父母添乱子。直到现在我无论在哪里,也无论干何种工作,从来不给领导添乱子,人有个性但是历来能够息事宁人。人生在世免不了要遭受若干意料不到的苦难,所谓“苦难”就是指那种造成了巨大痛苦的事件和境遇,包括某些不可抗拒的天灾人祸,人们通常把苦难看作人生中纯粹消极的东西。其实苦难是人格的试金石,面对苦难的态度,最能表明一个人是否具有内在的尊严。这个世界有时确实让人走投无路。但是只要你内心够强大、性情够执著,苦难也就不过只是露珠而已,迟早会在阳光下化为轻雾。它也许会改变你的轨迹,却不能够摧毁你的尊严与傲气。当然,对于那些缺乏傲骨的人来说,它也可能就是压垮骆驼的那根稻草,一切都是由自己的意志和态度决定的。也就是说,一个人面对挫折和苦难的态度,最终决定了他的人生和成就。能够以苦为趣,自然是一种豁达。社会和人们通常只承认和看重你的成就,一般不会顾及或者看重你的尊严。所以,我觉得当你确实处于贫困状态的时候,当你还没有取得显著成就之前,最好不要在意别人对你的看法和评价,也不要太顾及和看重自己的面子,这是一个铁的、残酷无情的事实。每个人的“人格”并非是一成不变的,他对待痛苦的态度,本身就在铸造着人格的内涵。人生最大的痛苦,莫过于深埋着无法诉说的伤心事。然而当苦难来临的时候,如果你能够默默地忍受,若干年之后它就会摇身一变成为宝贵的精神财富。我以为一个人最终能否在事业上获得成功,能否赢得社会的赞誉和尊严,并不取决于他的外貌和家庭背景,而取决于在苦难面前的顽强态度和惊人毅力,世界上没有任何东西可以取代人顽强的毅力。即使才干也不可以,因为怀才不遇者比比皆是,一事无成的天才较为普遍;教育也不可以,因为在现实的世界里的确充满了“学而无用”的人。

困窘逼人早成熟。记得在我六七岁的时候正赶上国家闹饥荒,我第一次真实地尝到了“贫穷”和“饥饿”的真实滋味。我自己当时就是一个孩子,还必须照看弟妹。我们兄妹3个饱少饥多,加之医疗条件极差,就在我6岁那年,两个弟妹都先后病死了。每每回想起来就感到伤心落泪,是我没有尽职尽责地看护好弟妹。于是垸里有些好事的妇道人家,纷纷议论我母亲是“克子星”,由此断定我也“活不长久”、“长不大”,我母亲伤心至极。出人意料的是我居然健康地存活下来了,因而垸里人都说我“命硬”。直到1961年以后,我家才又先后增添了现在的两个弟弟:宋才春和宋才友。我6岁就学会了做饭,那时人还没有灶台高,于是拿一个小板凳垫脚,踩着板凳儿做饭。提前做好饭,一是为了减轻母亲的负担,二是小孩子一天到晚“穷折腾”特别容易饿,大人回家后就可以吃饭。凡是家里晒在外面的粮食或者其他东西,看护者和收拾者都是我。稍有空我还要到垸里的各个角落去捡拾猪粪交给生产队作肥料,为家里多挣一点工分。当时一家人节衣缩食供我上学,尽管我年龄不大,但是能够体谅父母的艰辛,算得上垸里比较懂事的孩子。“好玩、贪玩”这些孩们的天性,在我身上荡然无存。我以为越是生活在这种困境中,就越是要靠自己拼命奋斗去解救,人生的痛苦要靠自己的努力去摆脱。只有做到打死也不放弃,穷死也不叹气,才能够让笑话你的人最终成为笑话。当然努力了不一定就能够成功,但是放弃了就一定彻底失败,这是颠扑不破的、绝对的真理。我觉得人生说到底就是与大大小小的痛苦和磨难作斗争,苦难不是幸福的对立物,战胜苦难就是幸福的开始,苦难与幸福构成了生活的全部内容。如果一个人自始至终只为自己而活着,那么他的所谓快乐就是自私的,他的幸福也必定是没有根基的。一个人如果不经历刻骨铭心的磨难,那么他始终也不可能领悟到生活的真谛;因为生活本身是需要醒悟、智慧和勇气的。一个天真无邪的孩子出生于贫困家庭,本来就不是这个孩子的过错;但是,一个社会如果不给贫困家庭的孩子提供平等的机会,那就绝对是社会的过错了。

贫穷和艰难对于我来说,终究成为一笔比金子还宝贵的财富。在我后来的工作和生活中,似乎没有什么“苦”使我无法挺过去,也没有任何“难”让我却步不前。正因为如此,以至于华中师范大学的同事们戏称我为“拼命三郎”。我既不好玩、也不会玩,一辈子从来不打麻将、不打扑克牌,也不喜欢与人没事找事的闲聊。在繁杂忙碌的工作之余,我最大的嗜好就是悄悄地听听音乐,静下心来埋头写点儿东西,自个儿偷偷地乐在其中。到中央民族大学工作后,每年的教学科研业绩考核,我的年终奖励基本上都位居全校前列。于是有好事者说:“他每年发表那么多的东西,就是抄我都抄不出来。”结果科研处组织人一核查,我的论文基本上都是发表在学校认定的“中文核心期刊”上,每年差不多有1篇论文发表于权威期刊(全校每年只有14左右的篇论文发表于权威期刊),论文和著作在国内外的他人检索率、引证率、转载率稳居全校第一[④]。统计结果公布于报端,这一下坏事反倒变成了好事。再譬如,2009年颁发的《中央民族大学岗位设置与聘用管理暂行办法》第9条第3款,关于“教授二级岗位申报条件”规定:“

贫穷与痛苦磨练人的意志和毅力。到我懂事的时候我家的所有财产除了两间房屋之外,只有一个祖传下来的“三节连体柜”和一个“老掉牙的橱柜”,吃饭用的小桌子摇摇晃晃,小板凳的四只脚高低不平。读小学的时候由于家里穷交不起学费,我放学回家后不得不像乞丐一样沿村挨户地捡破烂,从来舍不得不乱花1分钱,可以说各种苦难在我小的时候都品尝过。在我读小学的时候从来买不起本子,多是用毛边纸自己用线缝成本子使用。偶尔客人送来一个本子,我会把它看得比命还珍贵,往往在上面要反复作几次使用。由于老师不理解,几次当着众多学生的面把我的作业本丢在地上,引起同学们的哄堂讥笑。从小学到高中我没有使用过一支钢笔,除了用铅笔之外就是用蘸水笔。以至于我大学毕业工作多年后,仍然保留使用蘸水笔的习惯。记得

生于忧患,死于安逸。“安逸”与“忧患”反映了两种绝然相反的生活状态。自打先哲孟子感慨了一句“然后知生于忧患,而死于安乐也”[⑧]后,“安逸”与“忧患”这两个中性词便有了“褒”与“贬”的含义:“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”[⑨]。大到一个国家、一个民族,小到一个家庭、一个人无不如此。人没有办法选择自己的出身环境,也没有办法选择自己的父母。儿不嫌母丑,狗不嫌家贫[⑩]。贫寒不是错,但由于贫寒带来的暗伤,却极少能够被贫寒者之外的人所理解和重视。然而贫寒之力也是能够攒聚的,因为每个生命都需要自我解救。我深知家庭背景和先天资源对于一个人成长的重要性,但是,我更懂得坚强和坚韧的极端重要性,人生旅途上再多、再大的困难都只能靠我自己挺过去。我只有顽强地在一穷二白的基点上,不断一点一滴地积累自己的资源,才不会无奈地受制于人,才能够昂首挺胸地站起来。我只有使出浑身解数勤奋忘我地工作,才能够使我的家人和后代不再像祖辈那样受穷。我必须让我的孩子目睹我如何通过艰辛努力,将一穷二白的家境逐渐变得稍微富足起来。我以为家庭对孩子的教育不只是管理,更重要的在于示范。正是家境贫寒的现状,锻造了我奋发向上、刻苦耐劳的精神。我历来认为,一个人花钱的气度并不与他挣钱的多少成正比,能挣也能花的人毕竟是极少数。通常在多数情况下,往往是不能挣钱的人却特别会花钱,挣钱的人往往舍不得花钱。对于吃、穿、用我历来比较随便,没有大事我基本不用钱。譬如,我脚上穿的袜子,不少是15年前买的尼龙袜,有的破了几个洞仍在穿;我平时穿的衬衣不少都是15年、20年前购买的,一双皮鞋也是修理过多次还舍不得丢掉;一件旧风衣足足穿了20多年,现在仍还保留着。我对儿子宋威的要求也是极为严格的。譬如,2001年儿子宋威报考清华大学仅5分之差没有被录取,本来还可以进别的重点大学,但是由于清华大学、北京大学等名牌大学的“门户之见”,只要你“第一志愿”不是报考它的学校,所谓“第二志愿”只不过是摆设而已。我深知自己即使有能力和条件帮助儿子一时,但是我没有那么大的本事和能耐帮助儿子一辈子。人要靠自己的人品、智慧、双手安身立命,绝对不能靠父母、靠关系。我绝对不能让他养成什么事情都靠“找关系”的依赖心理和坏毛病,必须当机立断横下一条心,让他背水一战,把一切成功的希望建立在个人自立自信、自强不息的基础上。因此,在儿子宋威上什么样大学的问题上,我没有像有些家长那样四处求人、托关系、走后门。我当时的强硬态度和做法,不是一般人能够理解和接受得了的,我确实承受了里里外外、方方面面的巨大压力。

我历来的观点就是“宁当鸡头,不当凤尾。”在儿子读书的问题上,我也是如此看法。我的儿子宋威是争气的孩子,他在高出北京工业大学近百分的情况下,“委屈”地进了这所北京市的重点大学。“沧海横流,方显出英雄本色。”后来他的学习成绩一直稳居全年级的前5名,并且以优异的学业成绩免试攻读硕士学位。2006年底到2007年暑期,他又经过自己的艰辛努力,被英国曼彻斯特大学录取为“全额奖学

谁笑得最后,谁笑得最好。值得庆幸的是我这后半辈子,基本上沉浸在古人所向往的“三大乐事”之中:父母俱在,兄弟无故;俯仰无愧;得天下英才而育之。人们通常所说的快乐与幸福,总是在我们感到痛苦乃至悲伤的时候悄悄地来到身边的。人们固然可以选择逃避,但只要你还活着,磨难就会一直伴随着你。我觉得一个人只要有机会重新站立起来往前走的话,就一定要自信地挺起胸膛勇敢地往前走,最终等待你的也许就是一个令人欣慰的结局。我绝对不属于天资聪明的那种人,从祖辈到我父母没有一个识字的,这就决定了我不具有一个好基因。我正处于长身体的时候,赶上了国家遭遇天灾人祸,连吃糠喝粥的条件都没有,这就决定了我的先天素质比较差。我小的时候家境贫寒,自然是弱国无外交,自古“人爱富有的、狗咬衣丑的”,千百年来都是颠扑不破的真理,这就决定了我所处的社会环境绝对不优越。美国一位教授曾经说过,一个人终其一生是否留下遗憾,要问自己三个问题:一是身后留下点什么没有,二是是否向自己的人生极限挑战了,三是是否具有向权威挑战的精神[⑪]。细细思考起来,我以为自己这一辈子有两大骄傲,也有两大人生遗憾。“两大骄傲”就是在儿子和弟子们的培养上是成功的;“两大人生遗憾”:一是外语水平太差,二是普通话讲得太憋足,因而使自己失去了许多进取和发展的机会。譬如,大学四年级我才接触了两个学期的外语,尽管自己后来经过刻苦努力攻读了硕士和博士,但是外语水平基本上就是“哑巴外语”。所以,我对出国深造和学术访问从来就没有太大的兴趣。由于在我读书的年代没有学习过汉语拼音,加之自己习得语言和模仿语言的能力较差,讲话基本上就是满口的“湖北腔”,因而大凡属与语言有关的进取场合,我多自觉地选择了放弃。总之,我不属于天资聪明的那种人。我从小就懂得什么事情只能够靠我自己,我本人就是自己的“上帝”。人生的最大悲哀,莫过于别人代替自己选择。如果这样自己便成了别人操纵的机器,失去了真实的自我。如果自己压根儿就无法展示光芒,那就不应当怪别人没有眼光。要想让人家看得起你、平等地瞧你一眼,就必须在干任何一件事情的时候做到“笨鸟先飞”,遇事谨慎小心,决不错过和丢掉任何一个好不容易才属于自己的机会。我通过对大量成功人士和失败者人生经历的剖析后发现,失败者之所以失败的原因只有一个,那就是做事情往往半途而废。我逐渐养成了这样一个习惯,对于自己做的每一件事情,无论结果是成功的还是失败的,从来不后悔、不气馁,更不会怨天尤人。没有经过大脑思考或者没有想好的事情我绝不盲目蛮干;一旦想清楚了的事情,就一定百折不挠地把它干成功。当一件事情还没有干完的时候,我绝对不会半途而废,也不会屈服于任何人的淫威、干扰和阻挠,一定要拼命地闯过这道坎;一件事情做完之后无论结果好与坏,我会义无反顾地让它接受实践和众人的评判。凡是我自己决定做的事情,只要我认为是对的就坚持下去;做错了、失败了,就咬紧牙关挺过去,自觉地从中找出原因再一次从头开始,直到成功为止。我做任何一件事情无论取得多大的成就,绝对不会得意忘形,因为人家压根儿就不相信你有这样的能耐和本领,他们已经或者正在“鸡蛋里面挑骨头”。在社会风气不太好,走在大街上好人怕坏人的环境里,如果要想多做一点事情、做好一些事情,我以为必须有这种精神才行。当然在人生的舞台上,社会和人们对你的挑剔,即使是对手对你的指责都应当正确对待。这正好说明他们对你还有期待,总认为你应当做得更好。所以,我一直把这种挑剔看作是“爱”,因而对手往往成就了我的另一只手。列宁说过一句至理名言:“让他们说去吧,谁笑得最后,谁笑得最好。”[⑫]所以,我经常对我的弟子们说,我这一辈子与父辈比较起来幸运多了。当然比我更幸运的是你们,你们在充满自由与宽松的社会氛围中长大成人,在丰饶的物资环境中生活,你们这一代人无论如何会比我这一代人更强。

(摘自宋才发著:《惟寻真知启后人——我的执教生涯40年》,湖北人民出版社2011年6月版)

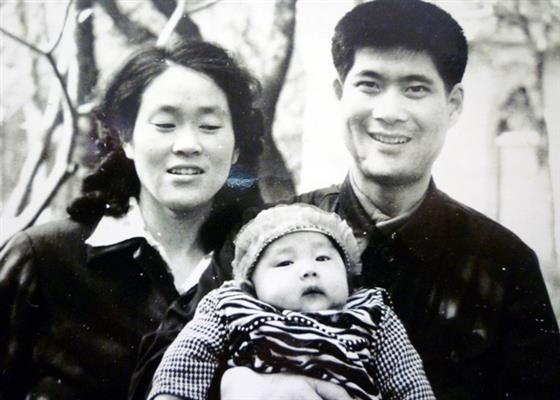

照片为1983年宋才发教授和夫人夏桂霞教授同儿子宋威在一起。

照片为2011年12月宋才发教授和夫人夏桂霞教授参加儿子宋威在英国曼彻斯特大学博士毕业典礼时的合影。

[①] [宋]陆游:《秋夜读书每以二鼓尽为节》。

[②] 转引自陈彤:《年薪与生活态度》,《今晚报》

[③][明]唐伯虎:《桃花厣歌》。

[④] 伊利贵:《应重视科研论文的学术质量及社会影响》,《中央民族大学校报》

[⑤] 中央民族大学:《关于印发<中央民族大学岗位设置与聘用管理暂行办法>的通知》(民大校发[2009]444号)复制件,

[⑥] 国家图书馆科技查新中心(盖章):《检索证明》,

[⑦] 宋才发出席“广济县文教战线先进集体、先进工作者代表大会代表出席证”,见《宋才发档案资料》(二),2002年2月于中央民族大学整理装订,第5页。

[⑧] 出自[战国]孟轲:《孟子》,《告子下》。

[⑨] [宋]欧阳修:《伶官传序》。

[⑩] [宋]释梵琮:《偈颂九十三首》。原文为“三世请佛不知有,颠狂普化翻筋斗。狸奴白牯却知有,寒拾相逢开笑口。野干鸣,师子吼。八两斗斤,

[⑪] 转引自曾纪鑫:《阅读是一种修炼》,《人民日报》

[⑫] 这是列宁曾经引用过的一句俄罗斯谚语,就是“谁笑到最后,谁笑得最好。”