广州球形水塔见证历史

广州越秀山水塔 来源 网络

人和大自然动植物都是不能缺水的,水务事关民生。水塔是一种常见而又特殊的构筑物,需要用匠心精神设计和打造,用于储水和配水的高耸结构,用来保持和调节给水管网中的水量和水压,承担着居民供水、消防给水和消防瞭望的功能,历史上水塔成为不少城市最打眼的建筑。水塔与民生息息相关,历史遗存下来的自来水塔隐藏着不为人知的历史奥秘。广州越秀山水塔是广州史上所建最大、最高的水塔,也是广州解放前建成的四座水塔中仅存的一座,基本保护完好。广州越秀山水塔是一个有故事的历史建筑,除了供水、消防、观赏、科普以外,水塔因越秀公园引起世人兴趣、探究,越秀公园也因有水塔而增加景点历史文化内涵,广州越秀山水塔比较典型,水塔的历史和它保存、改造,变废为宝值得各地借鉴。

一、苏东坡“竹制管道”,引水入城,史载是广州最早的“自来水”工程

白云山东坡引水景点,“竹制管道”,引水入城,这便是广州最早的“自来水”工程。来源:见道网

说到广州越秀山水塔,有一则历史趣闻,苏东坡贬居惠州之时,恰逢广州瘟疫流行,全城苦无清洁水源,知州王古向他求助,曾到白云山一游的苏学士灵机一动,设计精妙“竹制管道”。据史书记载,公元1094年(宋哲宗绍圣元年),苏东坡被贬谪至惠州、儋州(今海南岛)。赴惠的贬谪途中经过广州时,曾前往广州城外的白云山,对白云山脉的水系和白云山上蒲涧山滴水岩的情况做了观察。其诗记述当时的情景说:〝不用山僧导我前,自寻云外出山泉。千章古木临无地,百尺飞涛泻漏天〞。

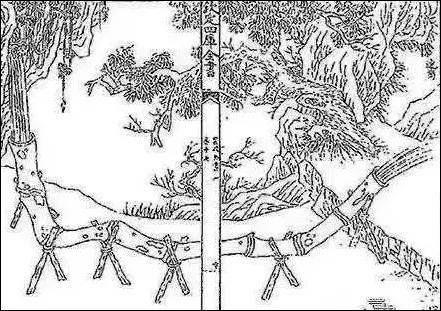

清刻本王桢《农书》中的“竹笕引水”装置。来源网络

宋哲宗绍圣3年夏天,苏东坡在惠州任上时,听闻〝广州一城人,好饮咸苦水,春夏疾疫时,所损多矣。惟官员及有力者得饮刘王山井水,贫下何由得〞。就是说广州的百姓因为饮用咸苦的井水,在春夏之交,很多都染上了瘟疫;城内深井多为富户所有,普通百姓只能勉强饮用珠江水。因为缺乏优质的水源,瘟疫更难控制。

广州越秀山 来源网络

苏东坡听后便写信给他的朋友,当时的广州太守王古,提出“专差兵匠数人,巡觑修葺,则一城贫富,同饮甘凉,共利便不待言他”。建议其在滴水岩下建个大石槽,用五根大竹管引水,然后一管管接续,直入城内,城内又建一个大石槽,用五根大竹管分引至各处。他也推荐广东罗浮道士邓守安来操办此事。苏东坡这个方案,设计周全,也极具操作性。“竹制管道”,引水入城,这便是广州最早的“自来水”工程。据记载,这套供水系统建成后,广州城的百姓都喝上了清凉甘甜的山泉水。从此以后,广州居民因饮水问题而发病的现象就少得多了。苏东坡所设计的供水系统,可以说是广州最早,甚至是中国最早的自来水供水系统。

众所周知,水厂向各地送水必经水塔,水塔的作用一是蓄水,在供水量不足之时,起着调节补充的作用。二是利用水塔的高势,自动送水,使自来水有一定的水压扬程。水塔建在山上,无需加建铁架,全市各处,均可到达。若遇火警,水压尤足。水塔作为重要的历史文物,可以珍惜可以保留下来。水塔的修建样式不是固定不变的,会根据水塔建造地的地势和自然环境,还有水塔储水量来设计。从水塔的储水量就能判定出当时这一个区域的人口数量,因为它当年的建造就是根据人口数量来计算储水量的。

二、广州越秀山(观音山)水塔建造运行已有九十年

从文献得知,1905年秋,两广总督岑春煊主持筹办广州自来水公司起算,广州人喝自来水已经有100年了。抗日战争爆发了,以后广州沦陷,市民家破人亡,流离失所。1945年10月广州光复,自来水用户仅存1万3千。以后有所恢复,也仅是2万多户,当年的自来水并非通到每一家,在小街小巷,还设有水喉站。一根水喉(水龙头)供100多户人,水喉旁有人收费,开关,名曰“睇水”。

秋风台上起,霸气至今存;月色长空满,凄清引猿啸。越秀公园造型优美,神韵飘逸的五羊石像。来源:网络

越秀山位于中国广东省广州市越秀区,明朝永乐年间,山上曾建有观音阁,又称观音山,越秀山是古代的海上战略要地,山顶上建有镇海楼,现成为面积将近100万方米的越秀山公园。

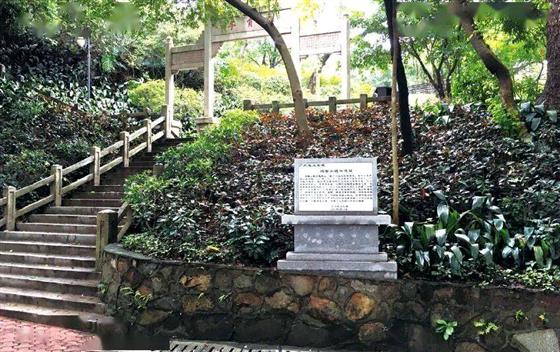

广州起义观音山战斗遗址 来源:广州市情

观音山就是现在的越秀山,这里曾是广州起义部队和敌人展开激战的地方。许多革命先烈浴血奋战,献出了自己宝贵的生命,谱写出气壮山河的壮丽篇章。1927年12月11日,中国共产党领导了广州起义,观音山高踞广州北郊,紧靠市区,瞰制全城,历来是兵家必争的军事要地。起义军在观音山与敌军展开了激烈战斗,解除了驻观音山敌军武装,占领观音山。12月12日,敌军调集十倍于起义军的兵力,从四面八方攻入广州。起义军坚守街垒,在观音山等地浴血奋战,战斗最激烈的是观音山阵地。最终因敌我力量悬殊,广州起义失败。起义军遭到重挫后,从广州撤出,分别转移至海陆丰、广西、韶关等地。

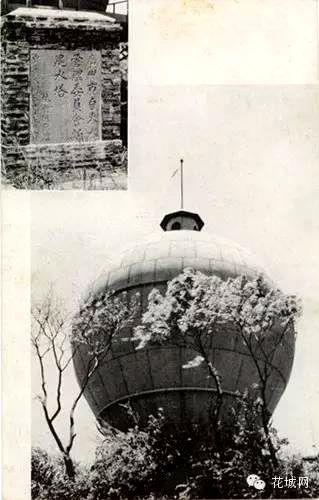

刚建成的“观音山水塔” 来源 花城网

1930年7月,择定市区距地面50米高(高出水平约70.15米)的越秀山象岗原放午时炮之炮台为水塔基址(当年是放午时炮的。梁源《广州搭棚业》记载当年棚工作息时间:“一闻观音山报时午炮响,马上收工到茶楼饮茶兼午饭。”),即位于今越秀山中山纪念碑西坡的小山岗上。7月19日,广州市政府决定停放午时炮,将该炮移开,建筑水塔。1931年3月1日由市长林云陔奠基。1931年7月23日水塔建成,正式启用。其容积为24万加仑(1966年《越秀区志·大事记》。亦有资料记为4月1日建成供水)。

越秀山水塔矗立在中山纪念碑不远处 来源花城网

民国十八年(1929年)一月,时任广州特别市市长的林云陔提请政治会议广州分会同意,接管了“商办广州自来水股份有限公司”,成立“广州特别市政府自来水管理委员会”。其时,越秀山仍沿用着明朝永乐年间名号,称为“观音山”。因此,越秀山水塔当时也被称作“观音山水塔”。 越秀山水塔与增埗水厂第二套给水设备同时建造,当年(1932)增埗水厂扩建第二套给水系统,水厂以直径750毫米、长4100米的钢管输水上越秀山水塔。另装直径600毫米水管经中华路(现解放北路)、高第街接通原敷设的直径500毫米水管,互相调节各地段供水量。

广州越秀山 来源网络

资料显示,水塔建造的位置,恰好是选在一方圆形的炮台上。越秀山水塔建于原观音山象岗炮台放午时炮旧址内,为钢制球形(取圆形以避风),高于地面有70米。水塔呈一不规则的圆形,全身涂有绿油漆,塔身材料统一使用钢板钢柱,无需加建高架承托。塔身高14.6米、内径12.2米,水塔从底处仰望,更像一个巨型的氢气球,可容水24万加仑(即1095立方米)。离塔基3.4米处竖一高约11米的梯状标尺,显示塔内水位的高低。塔顶部有一直径0.94米的圆形井口,井内有铜制浮球控制水位,在井口内建一铁梯直通塔底,以备塔内检修。塔顶圆井口上建有2.5米高的八角圆顶尖顶小屋遮盖,屋有四个弧形小窗,各高1.1米、宽0.61米,南面一扇可作门开启。塔外悬挂弧型铁梯,凭梯可登上塔顶小屋。梯还可绕塔转动,塔身的翻新油漆即借助此梯。水塔塔身绿色油漆,造型优美壮观,成了越秀山上一景点。

水塔脚下的奠基石 来源花城网

民国时期,广州市没有严格的水源防护和水质管理规定,只由市卫生局和自来水公司化验室抽检自来水浊度、PH值及大肠菌和细菌数。1948年8月26日《国民日报》报道:“市卫生局七月份第一周抽检本市食水结果公布,计观音山泵房、西关水塔、百子路泵房、东华路泵房、中华北路、沙面等处,自来水每CC含有细菌数最多为400,最少为100,并有大肠菌出现。”正是越秀山水塔的建成,才使自来水从仅供少数人使用的“奢侈品”,变成普通市民也可饮用的亲民水。直到1999年,越秀山水塔才正式退役,同年7月,被广州市政府列为广州市文物保护单位。

1949年10月14日下午,解放军即将进入广州市区之前,当时已受命于中共地下党的广州市警察局保警总队第三大队李铮然特别派出保警严密保护越秀山水塔,使之免遭破坏。

1990年底,越秀山水塔仅向越秀山南至九龙街老红军宿舍、东至美术馆、北至人防大楼共0.3平方公里范围供水。后建成越秀山水库(广州全市共有调节水库8个,此为其中之一),越秀山水塔遂于1999年停止使用,成了保留观赏性的文物。但修筑了围墙,游人其实是不可靠近的。现围墙内树林葱茏,基本上把水塔遮住了,游人无法观赏。

1999年7月,公布越秀山水塔为广州市文物保护单位。

三、越秀山水塔一度闲锁“深闺”人未识,现成为越秀公园景点。

越秀公园导览图,水塔位于西南。图片来自网络

广州越秀公园由主峰越井岗及周围的桂花岗、木壳岗、鲤鱼岗等七个山岗和北秀、南秀、东秀三个人工湖组成。全公园内山水相依,风光自然。亭、台、楼、阁、廊、榭等园林景点,极富岭南特色。每年的春、秋两季公园会举办的花卉展,历年都有众多游客前来观光。园内有五羊石像、五羊传说雕塑像群、古城墙、镇海楼、四方炮台、球形水塔、古之楚庭和佛山牌坊、中山纪念碑、孙中山读书治事处碑、伍廷芳墓、海员亭等景点。

广州越秀公园植物分布区 来源 网络

越秀公园因越秀山而出名,是广州市最大的综合型文化艺术欣赏生态公园,生态公园占地面积86万平方,以山水秀美、历史古迹诸多、风景秀丽而出名,自秦汉时期就是广东岭南地域的游览胜地。越秀山,历史上又称粤秀山、越王山。越王山因越王台故址得名。东晋时即为道教名山,建有道观三元宫。宫内有求龙仙井,传说即晋时鲍姑井。鲍姑是东晋南海太守鲍靓之女、名道葛洪之妻,善针灸,为世人称道,此井即为纪念她而得名。宋以后,道教益盛,宫址扩大,并在山腰另建道观,今越秀楼即为故址。明永乐年间都指挥使花英在山顶建观音阁,此山又称“观音山”。

越秀公园著名古迹五羊石像、五羊传说雕像群、古城墙、镇海楼、四方炮台、中山纪念碑、球形水塔、电视塔等。元代以来被称为羊城八景之一,元代为粤台秋月,明代为粤海松涛,清代为粤秀连峰,現代为越秀远眺、越秀层楼、越秀新晖。朱德委员长曾专门为越秀公园赋诗一首《游越秀公园》:越秀公园花木林,百花齐放各争春。唯有兰花香正好,一时名贵五羊城。

到了宋、元、明时期,越秀山已经成为广州的一个较为著名的景区,如粤台秋月、粤秀松涛、象山樵歌、粤秀连峰、镇海层楼等,历代“羊城八景”无一例外地把越秀山作为重要的景区列入。公园一向以山水秀丽、文物古迹众多、风景优美别致而著称,全公园内山水相依,风光自然。一年四季草木葱茏鸟语花香。繁密的树木、茂盛的竹林、绽放的鲜花,无不彰显着越秀公园作为新世纪羊城八景之一的风采神韵。园林特点,极富岭南特色。

水塔隐匿树林中 枫叶飞飞

从越秀公园的西门进入,越秀公园西门旁岗顶上的不蓝不绿,圆咕隆咚的大水塔,越秀山水塔矗立在中山纪念碑不远处,中山纪念碑附近一条被树荫掩映的小道,沿着拾级而上,经过明代古城墙脚下的小广场,在枝叶交错的缝隙之间,可以看见一个绿色的球形物体静静地屹立在山顶之上。山脚上一块青黑色石碑,刻着“广州市文物保护单位——— 越秀山水塔”的字样。

越秀山上的四方炮台

在越秀山水塔建成之前,广州城市供水的有西关水塔和东山水塔,由于这两座水塔分处广州的东西两端,市中心的自来水经过管道的长途摩擦阻滞,水压下降,水流缓慢,时断时续。民国二十年(1931年)四月一日越秀山水塔正式启用,开始向市区内10层楼以上供水。由于当时广州市内的高层建筑并不多,加上水塔位于越秀山的山岗之上,海拔够高,因此该水塔对广州的自来水供应,曾经起到过相当重要的作用。随着广州市区的不断扩大,人口的不断增长,特别是1949年以后,市区扩展了十几倍,老式的供水系统已无法满足生产、生活需求。随着附近地段对供水需求的日益增长,越秀山水塔因容积小,且另建越秀山水库,其作用大减,至1990年底仅向附近小范围地区供水。至1998年初,该水塔停止使用,完成其历史使命。随后,水塔被移交至越秀公园,作为越秀山标志性建筑和广州市的人文景观保留。

水塔隐匿树林中 枫叶飞飞

越秀山水塔一度闲锁“深闺”,越秀山水塔矗立在中山纪念碑不远处,作为广州历史上建造最大的水塔,同时也是广州解放前建造的四座着名水塔中仅存的一座,广州城市供水的历史上曾有过四个水塔,名曰西关水塔、观音山水塔、东山水塔和沙面水塔,现在除观音山(即越秀山)水塔仍保留用作风景观赏外,其余三个水塔已先后拆除,

已近90年的越秀山水塔,被列入文物保护单位多年,一度养在深山人难识,与世隔绝,为了避免游人攀爬导致安全问题,它早已被围蔽起来,不再对外开放了。透过门缝,可见水塔依然刷着明亮的绿漆,水塔早已慢慢淡出民众的视野。游人只能透过杂乱无章的树丛,窥探水塔的一角。旧址旁边已经长满了杂草,有些破落,不让进去了。其实,即使经常逛越秀公园的人,也不容易发现球形水塔的存在,像一位见证沧海桑田后小隐于山野的“雅士”,闲看春华秋实、花开花谢。

越秀山水塔来源:广州市林业和园林局

越秀山水塔曾是“地标”, 越秀公园是广州最大的综合性公园。越秀公园主体越秀山以西汉时南越王赵佗曾在山上建“朝汉台”而得名。公园所处区域,自元代以来一直是羊城八景之一;2006年公园被评为国家4A级旅游景区。经历过多年沧桑变幻,越秀公园俨然已成为广州的代名词。

越秀山水塔 来源网络

屋顶长满野草和青蕨,外墙爬有藤蔓,房前还有几级台阶伸延,抬头仰望终于看到了水塔,巨大的圆球几乎被周围的树木遮挡,加上全身的深绿与树叶相撞色,仿佛企图以保护色隐敝起来。水塔虽然已经退役,其美观的造型依然成为越秀山上一景,广州不缺高楼大厦,缺的是重要历史文化遗迹,荒废的文物重新予以修缉开放,让人们更清晰地了解广州自来水发展的历程,充分使文物发挥其自身的作用。

参考文献

1、越秀山上呢个球形水塔,有段历史 来源:花城网、

2、广东省旅游景点越秀山水塔第五批广州市文物保护单位,来源:博雅旅游

3、越秀山那球形水塔的点滴过往 来源:花城网

4、广州水塔逐个数作者:冯沛祖

5、广州老水塔 作者:嘉红博客

6、广州一千年前就有“自来水”?竟然是苏东坡设计的!广州日报 王月华

蔡律 2021年11月3日