湖州竹派一代宗师

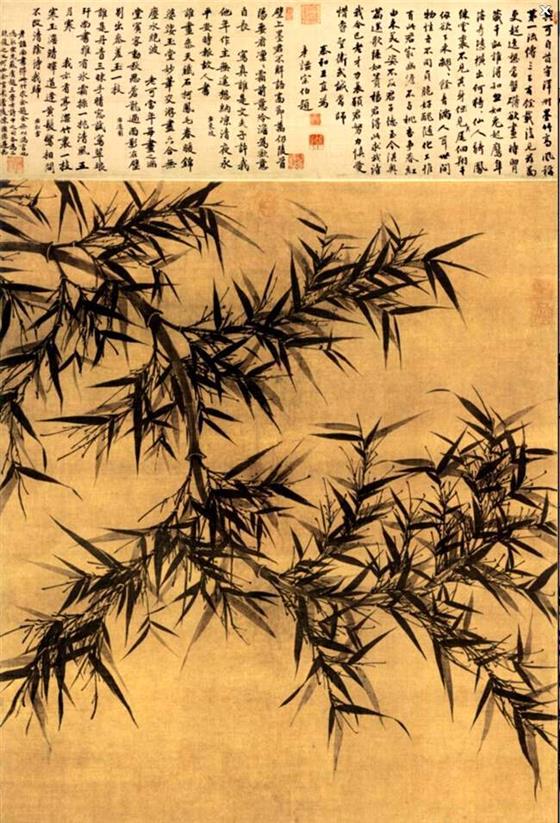

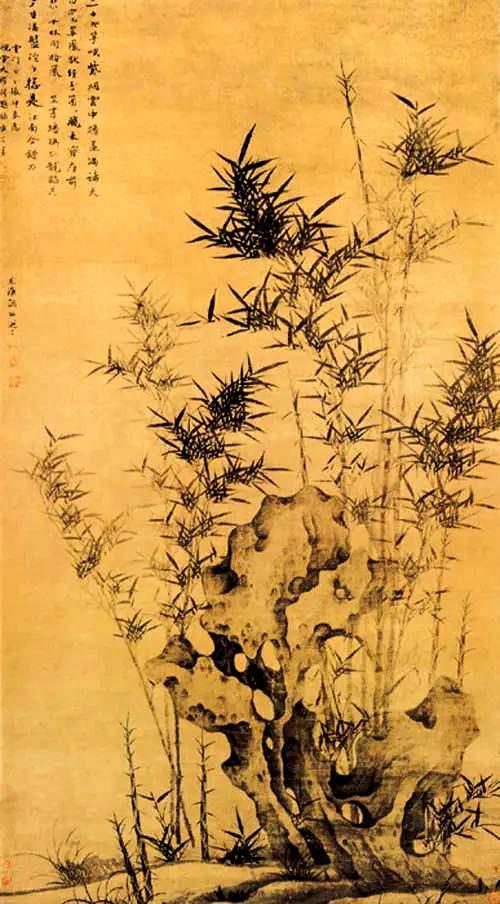

文同《墨竹图》。文同的代表作《墨竹图》目前收藏于台北故宫博物院,现代著名画家黄胄称赞其“千古绝唱,笔笔精神,无一笔不佳,使人惊叹不已,千年竟无人过之”。

“湖州竹派”其实是学术界公认的中国古代最具代表性的15大画派之一,传承至今已有千年历史,湖州竹派公认的四大代表艺术家中,两位创始人文同和苏轼都来自四川,元代的赵孟頫、近代的吴昌硕均为湖州人。其它们对后世产生的影响绵延至今。由文同、苏轼开创的墨竹潮流,作为一种经典绘画样式确立下来,成为后世画家模仿的典范,堪称“湖州竹派一代宗师”,文同的代表作《墨竹图》目前收藏于台北故宫博物院,现代著名画家黄胄称赞其“千古绝唱,笔笔精神,无一笔不佳,使人惊叹不已,千年竟无人过之”。 “大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”文同、苏轼独领风骚并成为中国美术史上的不朽经典。“湖州竹派”始自文同、苏轼,李衎、高克恭、赵孟頫、管道昇、吴镇、顾安、李士行、柯九思、倪瓒、文徵明等,至明代,王绂、夏昶各家熠熠生辉。

文同画像 来源 网络

清代方熏《山静居画论》记载:“墨竹一派,文石室为初祖。坡死不得其传。后三百年,子昂夫妇及息斋李氏,私淑文苏,复衍其法。” 可以看出,湖州竹派的传统曾中断三百年,直到赵孟頫夫妇接续。实际上,近现代以来,这一画派再次面临后继无人的尴尬。吴昌硕、吴湖帆、溥心畲、余兴公、陈少梅、董寿平、谢稚柳、启功诸先生之后,让我们欣喜地看到,杨志立苦心孤诣四十五载,师从齐白石弟子余兴公先生、冯建吴先生,专修宋元墨竹,坚守文同、苏东坡的艺术主张,继承并发展湖州竹派的笔墨精神和表现形式,开“湖州竹派”一代新风。

中国书画,无论是书法还是绘画,都讲求“意境”。“神似”是中国书画的灵魂。书画亦是中国古代文人墨客们用以托物言志,借之抒发心中抱负的工具与平台。墨竹是中国文人画的一种标本、尺度、基本功。竹常被文人高士用来表现清高拔俗的情趣、正直的气节、虚心的品质和纯洁的思想感情。文同画的竹不仅仅是象征高尚情操的君子,也是自我人格的隐喻,借水墨的淋漓酣畅和竹姿的挺拔潇洒来抒发自己的心绪。

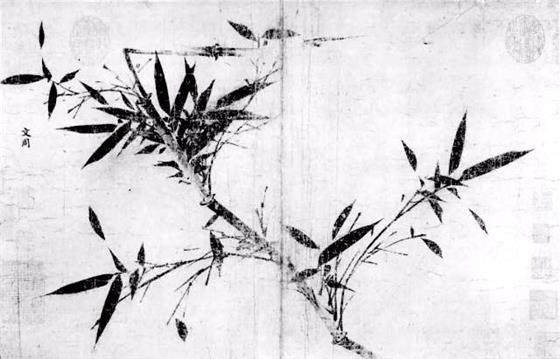

文同 《墨竹图册》 台北故宫博物院藏

湖州竹派是成熟于北宋中后期的文人画代表之一,以竹为主要表现内容。竹派作品抒情寄兴,状物言志,不拘形似格法,品格高洁,以完全独立的面目立于中国画坛,在明清成主流。“湖州竹派”这一中国画艺术的新形态,打开了中国文人画的大门,是影响中国整个绘画史的重要画派。北宋文同、苏轼、元代赵孟頫、清晚期海派吴昌硕四大家是“湖州竹派”的主要代表人物。

最早的墨竹画是五代时李坡的《焦墨风竹》。该画气韵飘举,迎风墨竹神形兼备,颇有生意然而,李坡墨竹对后世影响并不大。历代墨竹画者,大都视北宋时的文同为鼻祖文同喜爱画墨竹,自称“画竹必先得成竹于胸中,执笔熟视,乃见其所欲画者,急起从之,振笔直遂以追其所见,如兔起鹘落,少纵则逝矣”,文同才是墨竹画的一代宗师。

文同以善画竹著称。他注重体验,主张胸有成竹而后动笔。他画竹叶,创浓墨为面、淡墨为背之法,学者多效之,形成墨竹一派,有"墨竹大师"之称,又称之为"湖州竹派"。"胸有成竹"这个成语就是起源于他画竹的思想。文同传世作品极少,今台北故宫博物院藏《墨竹图》为其真迹,画倒垂竹一枝,形象真实,笔法严谨。

苏轼画像 赵孟頫绘

提到墨竹画,不能不提到四川,四川在中国美术史上有两大亮点:一个是后蜀主孟昶所创建的中国历史上第一个宫庭画院"西蜀图画院";第二个是北宋时期蜀人文同、苏东坡倡导文人画开创的影响中国画发展走向的大画派"湖州竹派"。

湖州竹派名称有两层意思:一是湖州竹派即文同竹派,因文同曾任湖州太守,素有文湖州之称;二是创始湖州竹派以竹为绘画题材,以抒发作者主观情感为主旨,以水墨方法为表现形式,以书法用笔为表现方式,以诗、书、画结合为艺术内涵,引领中国绘画艺术走向已近千年。主要代表人物有:文同、苏东坡、赵孟頫、柯九思、吴镇、倪瓒、王绂、夏昶、文徵明、郑燮、吴昌硕等。

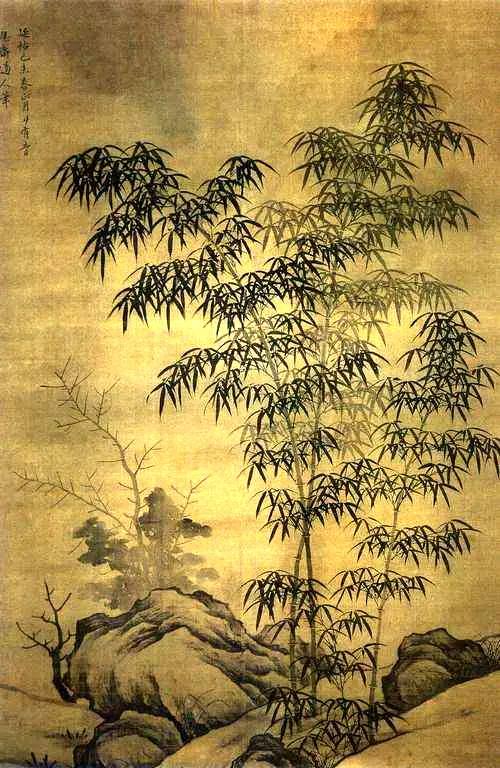

苏轼《潇湘竹石图》 来源网络

盛唐之后,基于竹文化的丰厚沉淀,诗人墨卿托竹寓性,加之文人士大夫对水墨绘画的认识和推崇,以墨当色,自觉地把文学和艺术融合一体,使得墨竹绘画诞生于良好的人文环境之中。文同在前人的基础上,经过不断的创作实践,形成了独具特色的墨竹艺术表现形式:以抒发主观情感为创作主旨,以水墨为表现形式,以诗、书、画的结合为艺术内蕴,以书写的方法“写”出竹之形神,强调胸有成竹、心手相应、气韵生动的艺术效果……对后来中国画的走向产生了极其深远的影响,被后世尊为湖州竹派的开山之祖。

文同(公元1018-1079),字与可,自号石室先生,又号笑笑先生。四川盐亭县人。操韵高洁,能诗文,擅书画,尤长于画竹。他经常借画竹来表达自己的思想感情与人品学养,开创了“湖州竹派”,在当时和后代均产生了很大影响。文同有一幅《墨竹图》名垂青史,成为墨竹的典范之作。气韵生动。形象真实,笔法严谨,如灯取影,潇洒有致,其叶浓淡相间。(元)李衎《画竹谱》中说:独文湖州挺天纵之才,比生知之圣,笔如神助,妙合天成。驰骋天法度之中,逍遥于尘垢之外。纵心所欲不踰准绳,故一依其法,布列成图。庶后之学者不陷于俗恶,知所当务焉。

《枯木怪石图》 苏轼 来源 网络

文同墨竹画,大大超过了前人,文同所画的竿、枝、叶、节,都很像真的竹子。文同尤其善于画竹叶,“以深墨为面,淡墨为背”。 文同的一些墨竹画,所画竹叶,正面用浓墨,反面用淡墨,正反浓淡错落有致。不仅如此,文同还把叶梢风翻转折都一丝不苟地画出来,画竹节是勾描渲染而成,类似工笔画法,以尽量求得真实。但综观文同所绘竹子,富于气势,故生动而无呆滞之病。由于文同画竹,把中国书法的抽象美和布局美引入墨竹画中,使墨竹画脱离了工笔设色花鸟画而自成一派,故其墨竹画写实而不繁琐,形神兼备,大受欢迎。同时代的苏轼等人都学习他的画法,其后的追随者就更多了,中国画坛由此形成了“湖州竹派”,文同也就成了一代宗师。

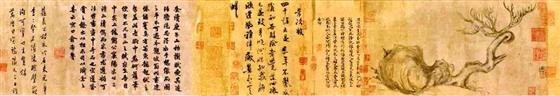

苏轼《枯木竹石图》长卷

文同《墨竹图》,绢本水墨,纵113.6厘米,横105.4厘米。画一枝低垂而又“S”形倔曲向上的墨竹。用凝重圆浑的中锋画竿,节与节虽断而意连;小枝用笔迅疾坚挺,左右顾盼;竹叶则八面出锋,挥洒自如,浓淡相间,在叶尾折转处提笔露白,以示向背之势,聚散无定,疏密有致,显示了作者深厚的功力。相传他50岁后,疾病缠身,仕途失意,心情郁闷时常画纡竹,“为垂岩所轧”,“屈已以自保,生意愈艰”,但又挣扎向上,其实这正是他自身的写照。文同去世后,苏轼在《跋与可纡竹》一文中说:“想见亡友之风节,其不屈不挠者盖如此云。”

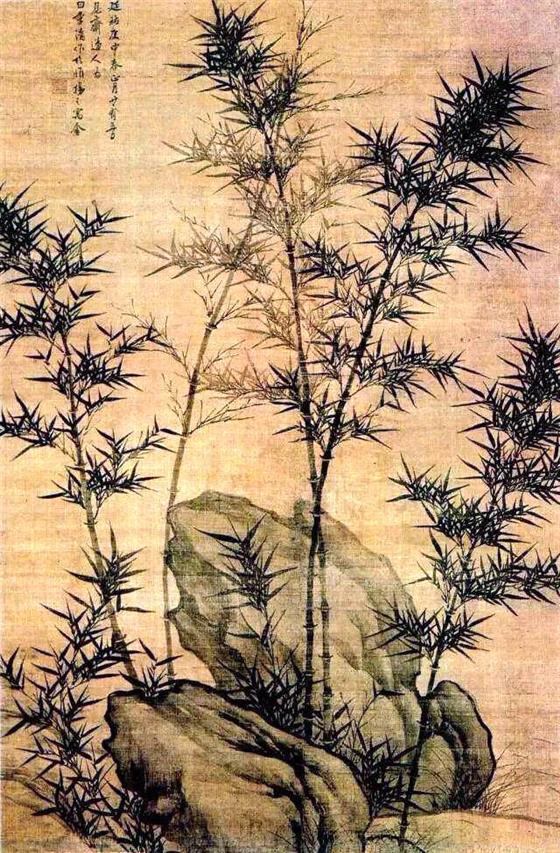

顾安《幽篁秀石图》

苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人。是一位政治家、文学家、书法家,同时也是一位重要的画家和绘画理论家。文坛领袖欧阳修曾预见了苏轼的将来:“此人可谓善读书,善用书,他日文章必独步天下。”,苏轼以清新豪迈,狂放不羁词风,成为豪放词派的开山之人,另擅长行书、楷书用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣。其绘画师法文同,亦要求“胸有成竹”,更主张神似,画外有情,“寓意于画” 。

在墨竹绘画发展史上,其成就与文同相伯仲,素有“文苏画派”之称。他是文同的表弟、挚友,政治上志同道合,艺术上相得益彰。可以说没有苏轼的理论体系作支撑,就没有后来的湖州竹派。文同去逝后,苏轼受命接任湖州知州。他一生对墨竹绘画艺术不懈探索和实践,形成了自己独立面貌,文同曾戏称苏轼的风格为“彭城派”,并在绘画美学思想上表述了全然一新的观点,也是第一个启用“湖州竹派”称号的人与文同一起被后世尊为湖州竹派创始人。

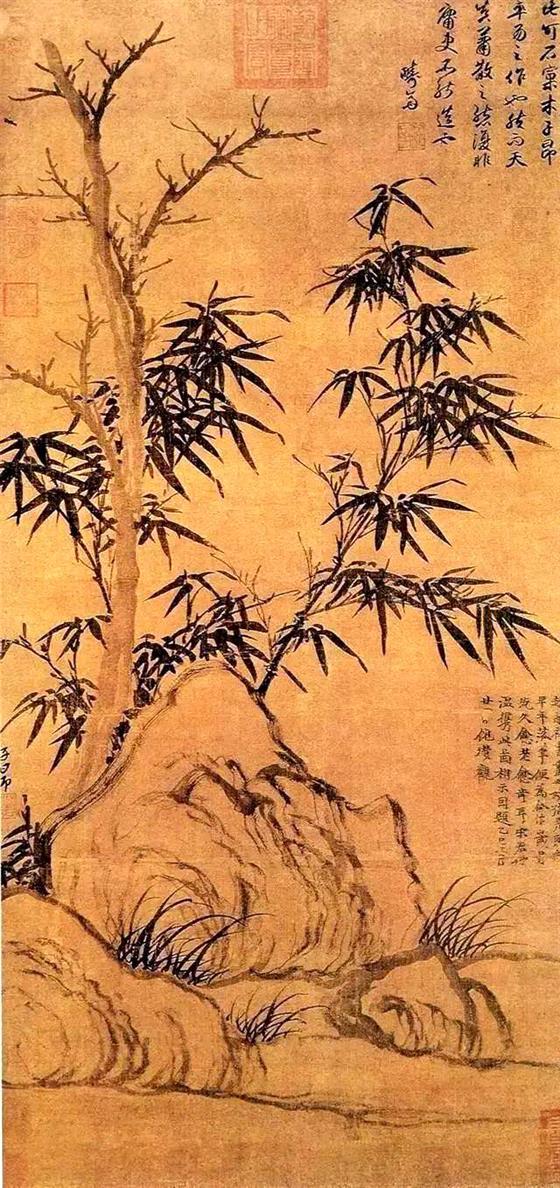

倪瓒《霜柯竹石图》

苏轼的一生,历尽坎坷,大半是在贬官和流放中度过的。他生平爱竹,“可使食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。人瘦尚可肥,士俗不可医”,所以他画得一手好竹,是“湖州竹派”的重要人物。苏轼擅长画墨竹,且绘画重视神似,主张画外有情,画要有寄托,反对形似,反对程序的束缚,提倡“诗画本一律,天工与清新”,而且明确地提出了“士人画”的概念,对以后“文人画”的发展奠定了一定的理论基础。其作品有《枯木怪石图卷》《潇湘竹石图卷》等

李衎《修篁树石图》

《枯木怪石图》展现了苏轼的人生哲学。画中绘有一枝枯木,虬屈的姿态有如扭曲挣扎而生的身躯,显示出了无穷的活力,气势雄强。树脚下有一怪石,石状尖峻硬实,石皴却盘旋如涡,方圆相兼,既怪又丑,似快速旋转,造成画面的运动感,更能显现出此石顽强的生命力。《枯木竹石图》是文人墨戏的代表作,充分发挥了中国笔墨的功能,使诗画相结合,富于神韵和艺术趣味。该作品“古木拙而劲,疏竹老而活”,笔墨不多,很有生趣,像是他一生的自我写照,不落常套,很别致,耐人寻味。苏轼的文人墨戏,直接影响元代的绘画和明代的徐渭、陈淳的水墨大写意画。吴昌硕、齐白石和现代许多画家都受影响,成为民族传统画绘的一种优秀技法。

李衎《竹石图》

潇湘竹石图苏轼描绘了湖南省零陵县西潇、湘二水合流处的苍茫景色。画中的竹子姿态飘逸,风格淡雅,深得苏轼的表哥,同样是个竹痴的墨竹大师文同(成语“胸有成竹”的主人公)的真传。

赵孟頫《窠木竹石图》 来源网络

赵孟頫画墨竹,能以飞白作石,金错刀作墨竹。所画竹石,虚实结合,相映成趣,擅于集中不同的书法用笔,以呈现物象不同部位的特征,继承和发扬了湖州竹派的美学思想。他擅写胸中逸气,拓宽了花鸟画的深层表现空间,明确提出了“书画本来同”的观点,对元代及元代以后的墨竹绘画艺术产生了深远的影响。绘有《秀石疏林图》、《古木竹石图》等。

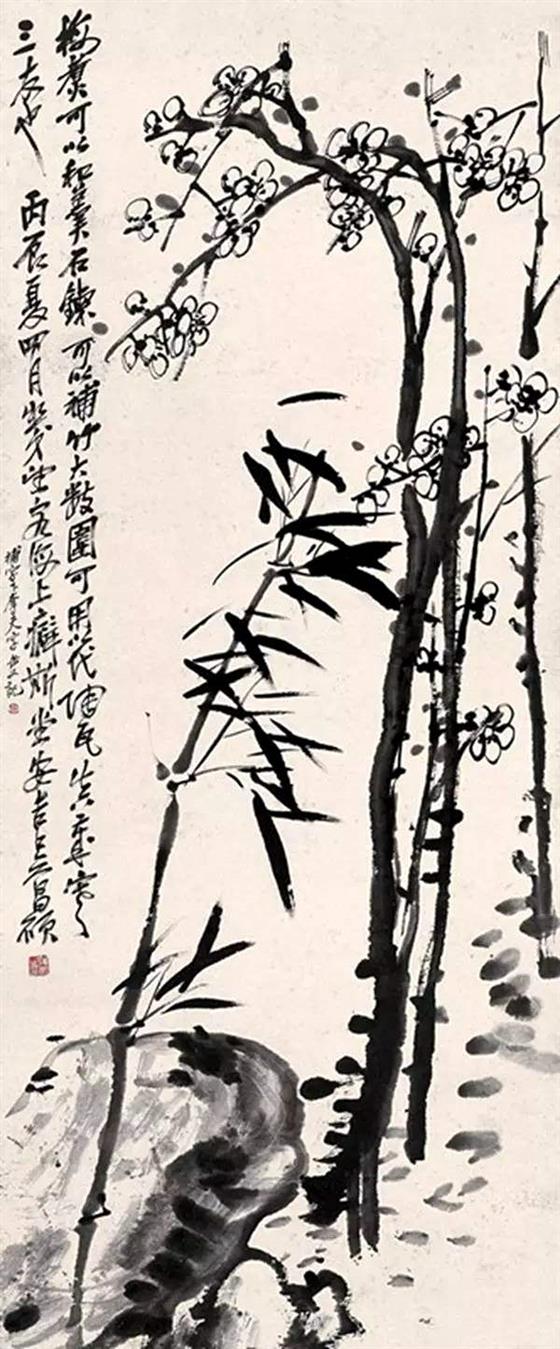

吴昌硕《梅竹石》 来源网络

吴昌硕的墨竹,乘兴随意,水墨淋漓,自然天成,形成别开生面的新画风。吴昌硕又强调金石入画。他以篆书笔法写竹,功力极为深厚。其“墨竹”之竿求石鼓文的力量和气势,竹叶如疾风骤雨一泻千里。他把“不似之似”、“似是而非”、“似与不似之间”的中国美学的思想推到了顶峰。墨竹成了书、画、道的综合体,成了人格、人品的直接写照。绘有《天竹花卉》、《石竹图》等。

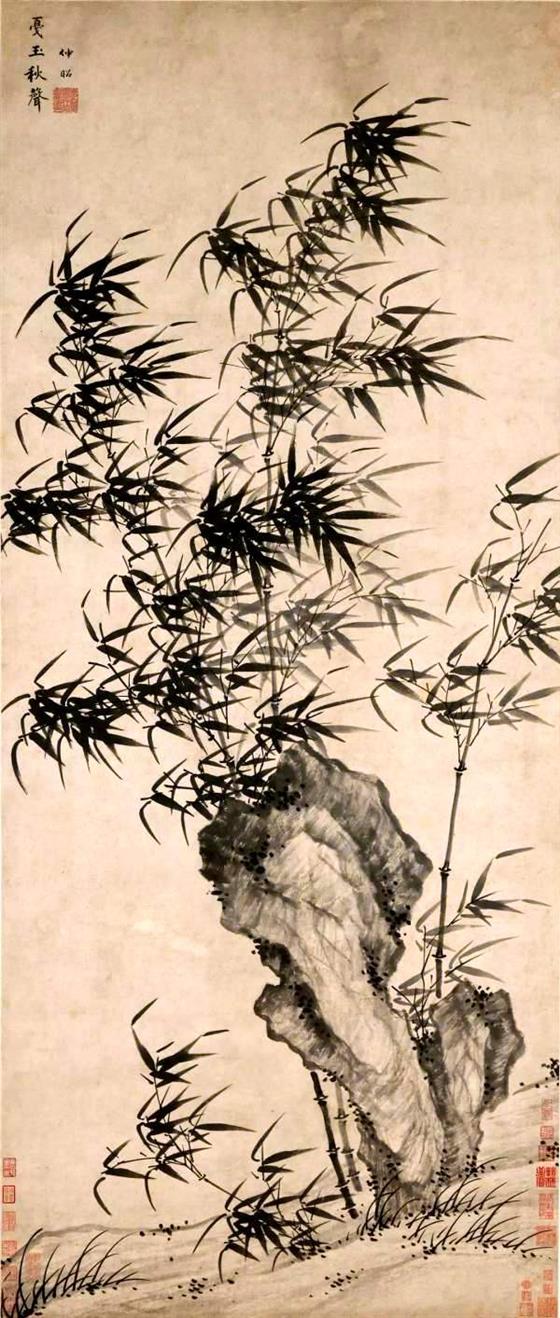

明夏昶戛玉秋声图轴 上海博物馆藏

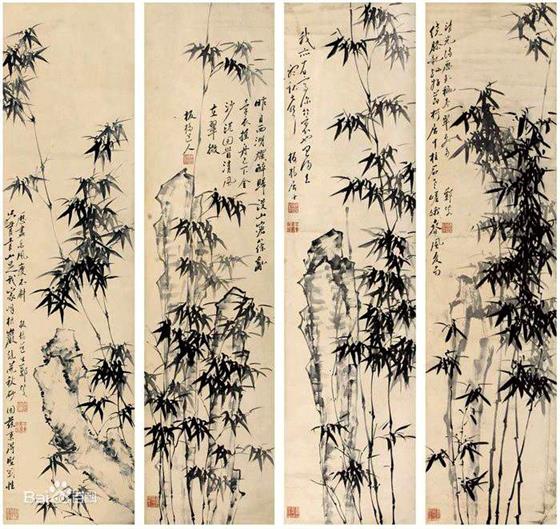

郑板桥善画竹、兰、石、松、菊等,而以体貌疏朗、风格劲健的兰竹为著称,尤精墨竹。主张不泥古法,师法自然,“极工而后能写意”,提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三阶段论,把深思熟虑的构思与熟练的笔墨技巧结合起来,在艺术手法上,他强调“意在笔先”,用墨干淡并兼,笔法上瘦劲挺拔,布局疏密相间,以少胜多,具有“清瘦雅脱”的意趣。画竹“以草书之中竖长撇法运之”,收到了“多不乱,少不疏,脱尽时熠,秀劲绝伦”的艺术效果,所画之竹气韵生动,形神兼备,特别强调要表现“真性情”、“真意气”。他笔下的竹挺劲孤直,具有一种孤傲、刚正、“倔强不驯之气”,被世人视为他自己的人格写照。

郑板桥墨竹图题诗

郑板桥一生只画兰、竹、石,自称“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人”。其诗书画,世称“三绝”。

郑板桥受儒家“修身齐家治国平天下”思想影响,要求自己“第一要作明理的好人”,出仕的官,要“立功天地,字养民生”。他有政治才干,痛恨官场腐败作风,同情底层群众,曾在一幅《墨竹图》题诗中唱出了“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声;些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情”的心声。把竹同民众的疾苦联系起来,表现了一个清文人对于时世的关怀和对自己社会生命价值的追寻。他还说:“凡吾画兰画竹石,用以慰天下之劳人,非以供天下之亨人也。”他在《竹石图》题诗云:“谁与荒斋伴寂寥,一枝柱石上云霄。挺然直是陶元亮,五斗何能折我腰。”他所作被誉为有君子气节的兰竹,是孤傲、高雅、坚贞气节的代表,这种精神、情操和艺术实践,实在是难能可贵。

郑板桥墨竹图题诗

黑白代表着乾坤,代表着永恒。竹非黑色,然用墨写之,则赋予竹新的艺术生命与形象,使之更能传神,更能代表中华民族精神。墨竹画是集艺术与哲学、文学、伦理、道德等学养为一体的高尚产物,运用墨色的深浅浓淡来描绘竹的各种状态,取得了划时代的成就,开创了“湖州竹派”,在当时和后代均产生了很大影响。其表弟苏轼即曾从他学画竹。文同一生爱竹画竹成癖,《墨竹图》即其传世杰作。有生命力有感染力的艺术品一定是具有独特的个性和鲜明的地域性并能引起人们共鸣的传世佳作。

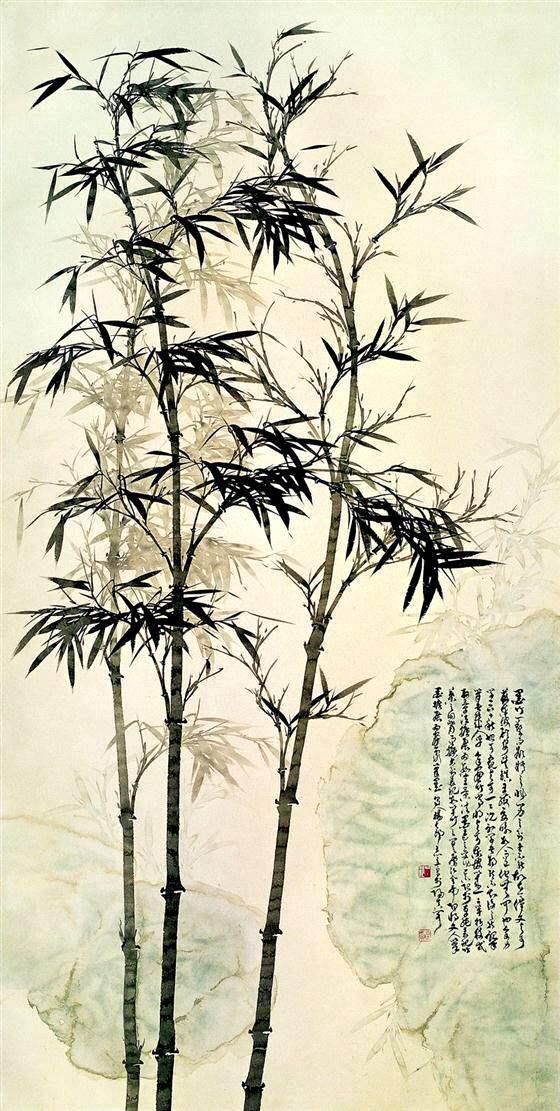

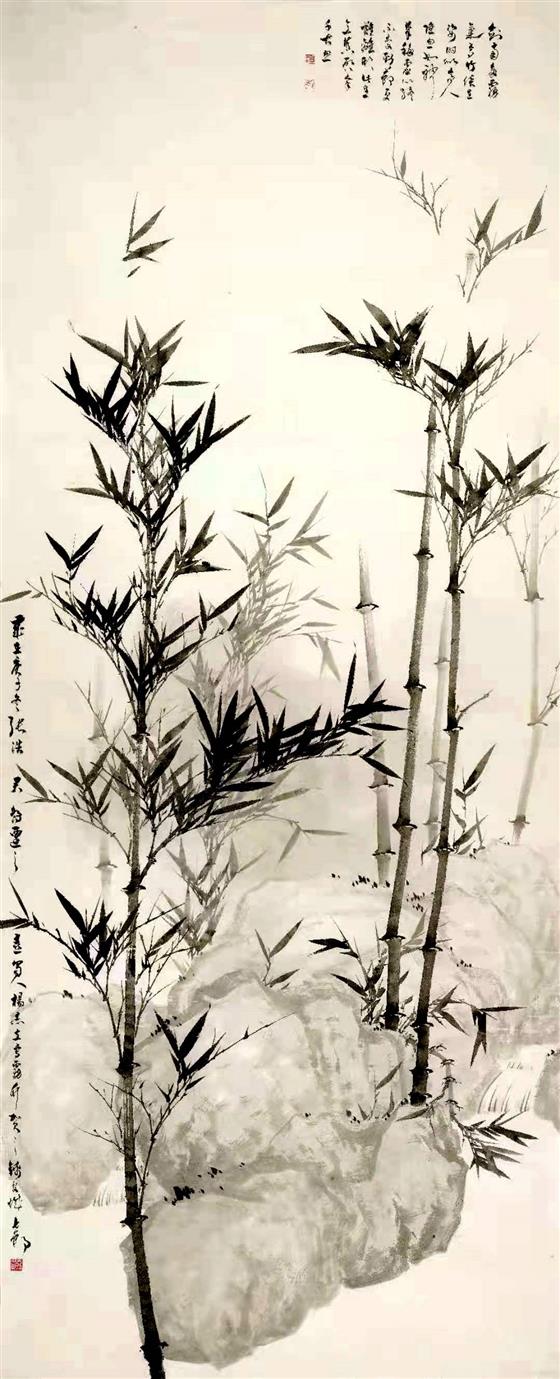

蜀中君 杨志立作 330㎝x144㎝

蜀中大地人杰地灵,盛产各种竹子,堪称竹文化之乡。墨竹绘画更是从发生到发展都与这片灵地密不可分。墨竹绘画更是自古就源远流长。后唐西蜀李夫人发明墨竹画法;北宋文同、苏东坡成就“湖州竹派”,开中国写意画之先河;至明清更是达到不可复加的艺术高度。但是之后画竹之人再难有所突破,致使墨竹艺术逐渐衰落。而今天,我们有幸看到蜀中又出画竹之人,画家杨志立在继承前人的基础上有所突破,有所创新,形成了自己独特的艺术风格。画家试图用传统的笔墨写现代人的主观情感,严谨中求潇洒,继承中出新意,落笔精准,气韵生动,禅意绵绵,自成面目。作品处处弥漫出画家所崇尚的君子之风以及对人格的写照与颂扬。

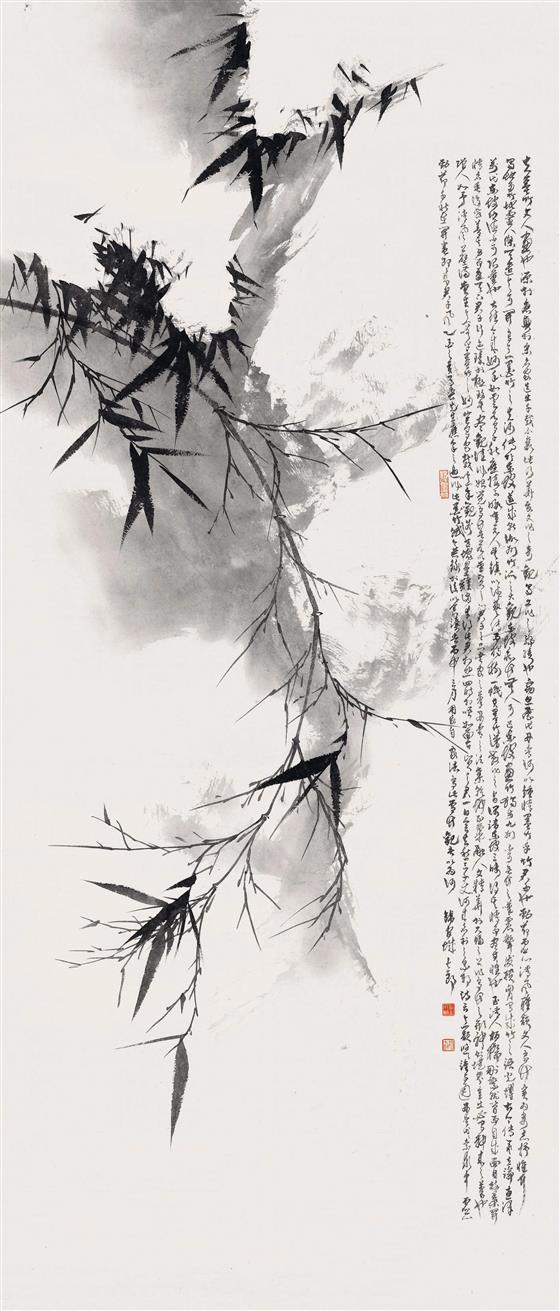

墨竹赋 杨志立作 190㎝x56㎝

杨志立植根于东方文化的土壤中,用传统的笔墨写现代人的情感以及空间关系。专攻湖州竹派墨竹四十五年,坚守文同、苏东坡的艺术主张,继承并发展了湖州竹派的笔墨精神和表现形式,作品曾被中国国学院院长冯其庸先生赞誉为“正在呼吸的作品”。墨竹图虽然题材单一,但画家笔下的竹表现却千姿百态,让人百看不厌。杨志立墨竹的一大特点就是他可以将春夏秋冬不同季节的竹子表现得活灵活现。更让人叫绝的是,他的雨雪之竹,既不画雨,也不画雪,完全利用高超的笔墨技法来控制竹子的姿态,让人一眼就辨出是雨抑或是雪。

晨雾 杨志立作 330㎝x560㎝

《自古云龙无全身》 杨志立作360㎝x145㎝

综观前贤竹派,历代画家师古出新,湖州竹派以竹作为绘画题材,以抒发作者主观情感为主旨,以水墨方法为表现形式,以书法用笔为表现方式,以诗、书、画结合为艺术内涵,引领中国绘画艺术走向已近千年。湖州竹派的美学思想,在中国美术史上的建树,主要有诗书画的内在结合、“艺”与“道”的内在结合、寄情与思致、以形写神四个方面。这些美学思想的确立很快就得到全国文人士大夫的推崇,成为近千年来中国绘画的主流思想。其结果是将中国绘画艺术的走向由原来的“成教化助人伦”以及再现事物的主旨,转向以抒发作者主观情感为主旨,由“艺”上升至“道”的哲学高度。(古代前贤作品来自网络,并谢!)

蔡律 2021年2月14日