关于起哄哲学的争鸣与研究——

曹喜蛙&胡悦薏:从边缘人到互联网哲学家

原载:上海服饰文化杂志 2007年11期

本刊记者:胡悦薏

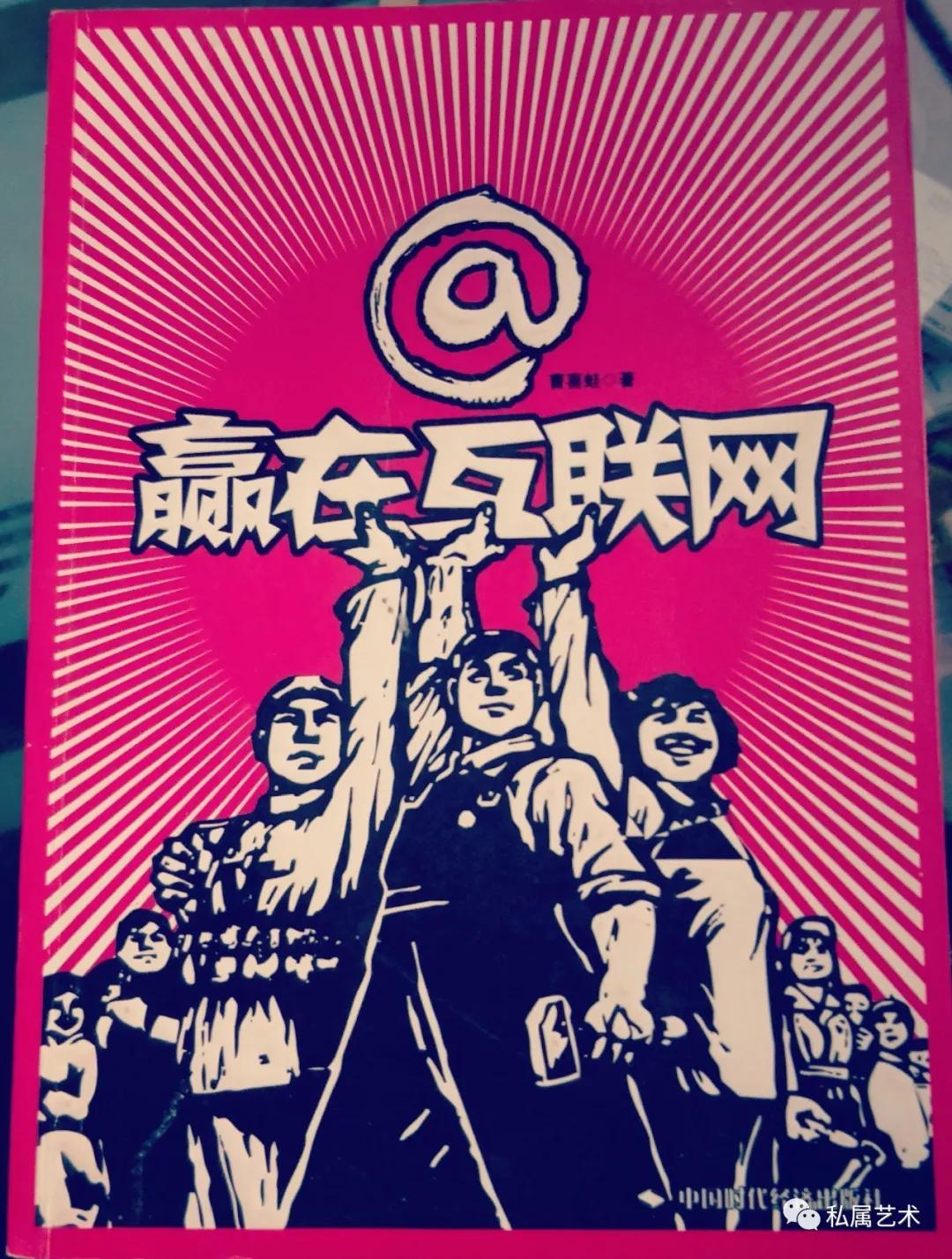

题记:《中国青年报》2006年04月18日刊登了本报记者黄少华的文章《我是哄客我在搅动网络江湖——朱大可、展江、曹喜蛙如此说》,2007年11月21日财经类网站价值中国网刊登了该网记者覃怡敏与曹喜蛙的采访对话《谁都不可能在网上做甩手掌柜》,同月上海的《服饰文化》杂志又刊登了该杂志记者胡悦薏与曹喜蛙的采访对话《从边缘人到互联网哲学家》,这些记者都是通过网络进行的采访,至今没有互相见过面,可见当时在网上起哄理论在网友中受热捧的状况,到2008年中国时代经济出版社正式出版了该书《赢在互联网》,从此起哄哲学正式从网上走到各大纸媒,甚至大学客堂,甚至走写进国内外的硕士、博士论文。至今一听起哄哲学依然有人嗤之以鼻,起哄哲学也并没有开过专门研讨会,但是却有诸多学者专文讨论,但是起哄哲学却抓住了互联网时代一大矛盾和解决方案,俨然网友真的都拥有了上帝赋予的起哄权。

胡悦薏:曹先生,你是网络名博,看你的资料说你是作家、旅游策划专家、互联网哲学家,起哄理论创始人,你在网下的真实身份到底是什么?

曹喜蛙:说起来是有点复杂,我爱旅行,爱陌生、边缘的地方,一向不安分,“不安分”是个中性词,代表一定程度的感性和一定程度的激情。我曾经有过10年自由撰稿人的生涯,写作是我最大的嗜好。1990年代时是所谓的“愤青”、“文青”、“边缘人”,写过很激进、颓废的诗歌、小说,比如有代表性的长诗《操》、大型魔幻史诗《古皮氏城纪事》等都是,自传体小说《不到黄河》写了30多万字,但不太满意,后来一把火就给烧了(曹喜蛙备注:实际是《环球游报》搬家时给丢了),基本上都还是个纯粹的“文青”。一直到2000年,开始偏重学术研究。

胡悦薏:你那时候就能靠写作生活吗?没有干过别的吗?

曹喜蛙:其实我最初是在政府机关上班,主要给领导写些东西,但那种生活太枯燥,不适合我的性格,我在那里忍受了3个年头就背铺盖卷跑了。我有个同学张会民,跟我一样也闹过,还跑到北京,不过后来好好的,先在财政所上班,后来到地税局上班。而我先在乡下闭门造车读了3年书,我以前爱买书,家里的书特别多,因为是父母的老生子,上边有两个哥哥、两个姐姐,家里条件也不错,所以比较放纵。

那是1987年,其实我跑回家后也后悔过,当时对自己的前途也十分担忧,于是写下一些很忧郁的小诗,其中1988年元旦写下的两首诗《葡萄树》后来寄到北京后《北京文学》就给发了,20多行诗给了我20多元的稿费。20多元能过1年吗?除了以前上班有些积蓄,所以主要还是哥哥姐姐赞助。不过,我有时也偶尔干点农活,我父亲在村里租了一些地,种蔬菜、棉花、小麦、玉米等,我父亲是种田能手,是那种把种田当艺术的人,他种地比别人吃饭穿衣还要讲究。

那样的日子过了3年,其间我被家里强迫在山西铝厂上过几个月的班。后来朋友做生意,因为我有政府机关背景,所以他们经常拉我去帮忙,现在他们都是身价上千万的了,我现在还是个普通文人。在乡下写的诗后来出过1本集子《悲剧舞台》(香港新天出版社),其中一组诗《核武器与癌》获过全国哲理诗大赛一等奖,是早期的代表作。那组诗的句子很美、很有哲学意味,比如“夏天的深夜/醒着的人/与睡着的人/一段距离是蟋蟀”。

胡悦薏:你刚才提到你爱旅行,与你后来的职业有关系吗?我看你的简介,你现在的实际职业是《环球游报》品牌主编。

曹喜蛙:你猜对了,其实改变我命运的就是旅行。我还在政府上班的时候,就借机旅行过两次,两次几乎就跑遍了大半个中国,我最近发表的一篇文章《坐火车跃过龙门的鲤鱼》(刊于《报林》杂志)就是写那两次旅行对我一生的影响。包括后来我也没有什么钱,也还是去很多地方旅行过,上瘾。我是司马迁的老乡,他的“读万卷书,行万里路”一直是我的座右铭。

在乡下隐居了3年后,我就背着一卷诗稿跑北京闯荡了,因为当时在北京一直找不到合适的工作,自己跟诗友折腾个女娲诗丛编辑部编诗、后来又折腾个中国诗歌教育研究会,实际就是个自由撰稿人,什么东西都写,当过枪手,那时我一个晚上可以写1万字的报告文学,当然都不署我的名,只拿钱。

后来,我在旧鼓楼大街一个地下室旅馆安顿下来,那旅馆老板是个文学爱好者,她免费给我一小间地下室住,我帮她处理一些对外事务,什么填表报税、打扫房间、给客人登记身份等等什么都帮她干过,那旅馆什么人都住过,导演、演员、作家、诗人、小姐、小商贩等等。因为我在那里,当年也接待过上千的文学青年,文学青年我都是给他们收半费,所以很多刚到北京的文学青年都到那里找过我,现在很多人都成了腕,比如搞话剧的袁鸿,央视的策划人朵生春,著名诗人李青松、黄以明、艾若等等。(曹喜蛙备注:美国科学家沈致远、女诗人怀宗夫妇当时给予了我很大帮助,但那时我觉得这些事于我都不是很光荣的事,或者很丢人,记者问我经历时就给隐瞒了。)

1998年我到中国人民大学进修哲学,开始研究起哄理论,被生活压力所迫1999年的时候开始自己弄个策划公司,当然北京也更加开放。到2001年的时候我到人民日报海外版做策划,日子开始稳定了,2002年的时候参与了经济日报集团的名牌时报的《旅游中国》周刊创刊,任总策划、副主编,策划了不少旅游活动、给一些旅游景点做包装策划,慢慢在旅游业界就有点名气。2005年《环球游报》创刊,我就被挖到那里担任总策划,后来不叫总策划改叫品牌主编,其实干的都是一样事情,一方面给报纸自己做品牌,一方面就是给一些旅游城市作品牌包装。这些都与我当初爱旅行分不开。

胡悦薏:一般做策划的人都有复杂的文化背景和广泛的阅历,看来你是具备了一个策划人的基本素质。那你后来怎么又与互联网哲学联系起来的呢?

曹喜蛙:是,我在政府、企业、媒体等等机构都待过,而且有10多年的专业创作、学术研究背景,加上传媒人的身份,我策划的东西一般都有新意而且都比较切合实际,很快在旅游业界就浪得虚名。

与互联网哲学联系起来其实简单。我这个人一向关注新生事物,即使在乡下隐居的时候就阅读一些计算机的书,包括电脑我早就开始接触,虽然那时对互联网的了解还仅仅是概念。在中国人民大学哲学系研究生班进修,当时对我影响最大的是有狼教授之称的陈志良教授,我后来研究互联网哲学与他有直接关系,他当时给我灌输了不少虚拟哲学的东西。但我当时开始研究起哄理论,还没有与互联网扯上关系,等2001年我到《人民日报海外版》时办公环境好了,我开始能随便上网的时候,才发现互联网正是起哄的最好地方,互联网就是一个起哄的东西,于是很快找到突破口。

互联网文化就是起哄文化,互联网世界就是一个起哄文化掌控的世界。互联网数百万个电脑终端,每一个都用自己的方式随时对以往的权威和权威体系进行起哄,旧哲学、旧逻辑、旧经济、旧文化的缺陷和缺点都原形毕露,很多神化的权威、明星、大腕在网上都被起哄的浑身起鸡皮疙瘩。我渐渐发现了互联网虚拟世界的起哄权的成长,是人类文明进步的一种很重要的标志,起哄哲学也是我们这个时代的核心哲学。

(注:文章题记、文中备注为曹喜蛙2020年所加)

原载于上海《服饰文化》杂志 2007年11期

胡悦薏,上海资深媒体人,先后在多家时尚旅行媒体任记者,周游多国,编写过藏羚羊旅行指南、东南亚旅行丛书等,作品多见于《生活周刊》《户外探险》《服饰文化》《携程自由行》《非常旅行》等书刊。

--------------------------------------------------------------------