一组老照片(6)

徐云和冯坤——从香港小青年到广州老干部

口 钮海津

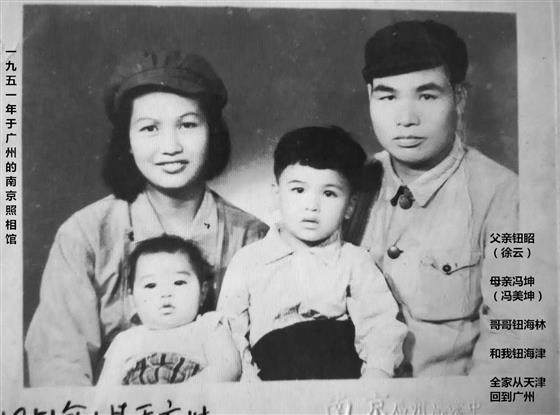

这张老照片,是“文革”结束后,整我父亲的“专案组”还给我家的二十几张照片的其中一张。而我家,“文革”前至少有十几本、上千张贴照。恐怖时期几乎全部照片都被抄家的造反派撕碎、戳烂、打叉、涂黑了。被造反派骂为“走资派黑老婆子”的我祖母说,抄家最盛期间,我家一天内被抄家的最高记录是13次!而受迫害期间,我父母被关押游斗,全家只有我祖母一人在家面对恐怖。因此,这张有着在老广州已消失的南京照相馆钢印的老照片能留存实属幸运。

照片里的我一家四口人是解放初期从天津返回广州后的第一张全家福,后右是父亲徐云(原名钮眧),后左是母亲冯坤(原名冯美坤),前右是哥哥钮海林,前左是我本人钮海津。过了两年,我弟弟在广州出生了,起了个广东名字——钮海东。

我们家自天津回到广东后,头十年居住在广州东山的梅花村和农林上路,我写的忆文《在广州的东山上》之《家住农林上路》和《家住梅花村》有很较详细的叙述,尽所有的记忆怀念生我养我教我的敬爱的亲爱的父母。

我的母亲冯坤

下面的内容根据各地党史、军史、座谈会等回忆录以及追悼会悼词整理的我母亲冯坤的简述生平——

冯坤(1921-2001),原名冯美坤,1921年7月1日出生于广东省恩平牛江马龙堂南兴里,其祖父和父亲是到美国修建太平洋铁路和加拿大横贯铁路的华工。因家道变故,10岁时冯坤被迫退学,远赴香港打工。

1934年,冯坤在中共地下党组织开办的香港纺织工人夜校里接受进步教育,被地下党发展为进步工人组织成员,成为香港纺织工人夜校的教师和组织者,以纤幼之身领导日资香港织造总厂和广州分厂的两地纺织女工为争取劳动权益的罢工活动,并在15岁选入中共香港市委工作,担任中共香港市委地下交通员,经过多次考验和艰险,安全、秘密地完成了市委布置的所有信使任务,在市委书记吴有恒、市委青年部部长钟明和市委妇女部部长曾珍的考察和介绍下,冯坤在刚满18岁时光荣加入中国共产党。

冯坤入党后即坚决要求返内地参加抗日作战,先后在中共恩平县委的安排下在粤中开展抗日动员工作并潜伏数年,之后在省委的安排下调到新建立的华南抗日武装部队,任珠江纵队海燕分队党支部书记兼指导员,成为武装部队的年轻女指挥员。

1945年秋,珠江纵队南(海)三(水)独立大队从西江地区、东江纵队两支部队从东江地区分三路北上粤北五岭山脉,迎接自华北南下的中央特遣部队(王震部队)会师,拟建立湖南、江西、广东三省革命根据地,途中珠纵南三大队遭到敌军三个师的多次围攻,在一次抢占制高点的争夺战中,支队长郑少康和大队长梅奕辰命令冯坤带领海燕分队钉死在山顶,狠狠打击冲上来的敌军冲锋连,掩护部队撤退,没有接到命令不准撤下战场。冯坤率领指战员们与敌军激战,她亲自把握机枪与敌军机枪对射,并指挥机枪手们采用麻雀跳跃打法,避开敌军猛烈的六〇钢炮射击,打到机枪枪管发红了就发动全体指战员用人尿淋湿机枪枪管继续战斗,终于等到总部传令兵上来通知冯坤率部佯攻然后撤离战场,这一场战斗从凌晨打至午夜。

冯坤历任珠江纵队、华东野战军、中国人民解放军天津军事管制委员等部队的指导员、教导员、驻津军代表等职。她在战争中指挥过多次战斗,负过伤留过血。冯坤于1957年从中国人民解放军转业后,在中共中央华南分局党校组织部任职组织科长、干部科科长、处长和总支部书记等职。

在“四清运动”和“无产阶级文化大革命”的十多年浩劫中,冯坤深陷法西斯囹圄,被关进造反派“牛棚”和“黑牢”日夜围斗,被扭伤了右脚打断了四根左肋骨,被发配去扫大街挑土方,被挂黑牌站桌台,被拉到“刑场”假枪毙,被“军代表”谩骂,被“造反派”羞辱,还被戴上手铐脚铐关进了“无产阶级专政”的狱室。一夜之间,冯坤头发全白了。

在“监狱”里私设的“审判庭”上,“军代表”、“工代表”、“造反派”、“红卫兵”组成专案组日夜围斗。担任主审的军代表拍桌厉问:“旧社会我们是穷得没饭吃才参加部队参加革命的,你一个香港小姐凭什么参加部队参加革命?老实交代!”众随从跟着吆喝:“说!”冯坤轻轻的回答:“凭信仰”。

“文革”结束后,具有坚定革命信念的冯坤重新走上管理工作,在冶金工业部广州有色金属研究院工作至1983年离休。之后十几年,冯坤应恩平、开平、新会、台山、新兴、三水、中山、佛山、南海、东莞、香港、广州等地的邀请,参加研讨地方党史和军史,和战友们撰写了多篇革命史实回忆录。

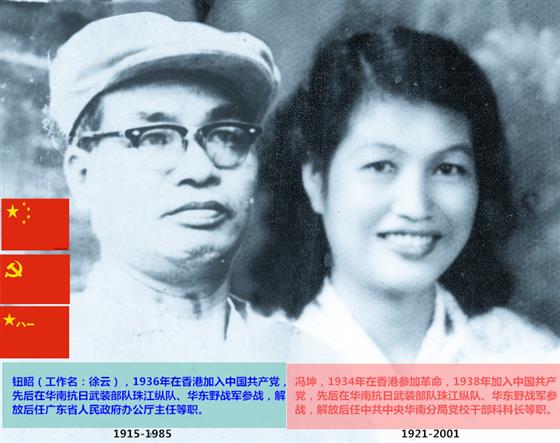

2001年9月1日凌晨,冯坤在广东省老红军老干部休养所永红新村的家中安详去世,享年80岁。冯坤为人民民主革命奋斗一生,她和丈夫留给后代的遗产只有一套房改房。她的骨灰与先于她去世的丈夫徐云(原名钮眧,曾任广东省土改委员会秘书长、广东省人民政府办公厅主任、政协广东省委常委兼秘书长)合盒在广州银河革命公墓一号堂。

冯坤生有三子,分别是作家(钮海林)、编辑和记者(钮海津、钮海东)。冯坤生前还以温暖的母爱之情抚养在广州番禺植地庄战斗牺牲的抗日烈士梁绮卿的儿子钮海宁,精心培育钮海宁完成沙溪小学、华师附中、哈工大的学习和成长。

我的父亲徐云

下面的内容根据各地党史、军史、座谈会等回忆录以及追悼会悼词整理的我父亲徐云的简述生平——

徐云(1915-1985),原名钮眧,男,汉族,祖籍浙江,现籍广西。其父母亲是城镇贫民,祖上因清末战乱而自浙江迁徙至广西。广西钮姓嫡孙钮眧1915年8月5日出生在南宁市邕宁县那陈镇。年幼时钮眧就深受孙中山先生的三民主义影响,积极寻找革命组织,立志献身人民安康、国家富强的民主革命事业。

钮眧十二三岁起就带着他的弟弟钮彰一起在南宁一家石印社做印刷学徒,同时兼做排版和校对。几年下来,工余时间两兄弟自学完了中学课本。当时有一位地下革命者经常在这家石印社印刷中外革命文本,看到钮眧对这些马列书籍既好问又专研,遂悄悄发展了尚在少年时期的钮眧做外围革命工作。但钮眧连那位革命者的真实姓名都不知道。

上世纪二十年代末三十年代初,整个中国是对共产党人大开杀戒的腥风血雨年代。一天,钮眧去一家客户送书的路上,看到一队荷枪实弹的国民党军人五花大绑地押着那位革命者游街示众、拉去靶场。钮眧那时还是一个少年,这种游街杀人的情景是第一次见到,他站在街边上发愣了。当那位革命者挺着胸经过钮眧身边时,用眼神示意钮眧赶紧走。于是钮眧立即离开南宁乘船顺西江下广州,连石印社也未回,更来不及与还未懂世事的弟弟告别。

钮眧到广州后一边打工一边在越秀书院上学、教书,一边凭记忆寻找那位革命者说得几个不太清楚的地方,比如越秀书院,比如农讲所,比如东华东路,等等,希望能寻找到革命组织,但那时广州也处在大革命失败的血雨腥风中。一年之后,钮眧到了香港(补充:我在长文《鲜有记载的香港中国新闻学院》里有父亲在香港参加革命和加人中国共产党的详细描述)。

到香港后的钮眧先后在聚英中学和大同中学担任语文教师和英语教师,之后考入香港新闻学院就读,课余时间打工挣学费和生活费。在港期间,钮眧以“金果”笔名在内地杂志和省港报纸上发表进步的文学作品,并参加香港文化界的抗日救亡运动。每个星期天,钮眧就组织他任职教师的香港聚英中学学生与进步学校的师生一起郊游野餐,他向学生们宣讲抗日主张,教唱抗日歌曲。

1937年初,钮眧经中共香港市委书记吴有恒介绍加入中国共产党。

抗日战争爆发前夕,中共香港市委派钮眧到中山县九区(即今中山市东凤至三角、民众一带)恢复党组织建设并成立了区党委。(钮海津注:期间我父亲开始使用工作名“钮大华”和“徐云”的名字。后来调入中共地下县委住在石歧市太原第,与常委李国霖、梁奇达为掩护中共身份而互称哥弟,被党内干部昵称“徐老三”)。钮大华的到来使九区的革命活动又重新活跃起来,人民群众的抗日救亡运动空前高涨,短短的时间里就发展了几千名基本群众,为日后成立的华南人民抗日武装部队珠江纵队打下了良好的基础。

据中山政协《中山文史(第62辑)中山九区革命斗争史回顾》的记述:自从钮大华来到九区后,很快就与原来的地下党员取得了联系,并于1937年夏在各乡迅速建立起党支部或党小组,并开办区级党训班。九区党组织建立起大黄圃党支部、低沙党支部、孖沙党支部、抱沙党支部、大有党支部、乌沙乡党支部、沙栏党支部、石军党支部,共有中共地下党员近五十人。由钮大华领导的梁伯洪武装部在中山县取得国民党地方部队番号“抗日第七挺进纵队第一支队第三大队”,暗地协助中共领导的五桂山抗日义勇游击队筹粮和运送弹药。上级党委为了加强对这个大队的领导,派卫国尧和欧初担任政治指导员。公开职务是卫国尧任副官、欧初任书记。

1938年10月,侵华日军在中国华南登陆,中共广东省委派徐云到中共中山县中心县委工作,担任常委兼宣传部部长,并兼管中山县九区全面工作。中心县委管辖中山县、番禺县、顺德县等地区,相当于一个地委的工作,徐云遵循当时省委的严密组织、发展骨干、建立分支、发动群众、建立武装、团结抗战的指示(1938年5月中共广东省委书记张文彬就中山的武装工作作出指示:中山县委成立后,书记要亲自抓武装),与孙康(中山地下党的前领导)、李国霖(中心县委书记)、梁奇达(常委兼组织部部长)、梁倚卿(常委兼妇女委员)一道很快建立了一张稳固、可靠的组织网络。中心县委在1938年把组织别动队作为抗日武装的主要形式。至1939年1月,全县已组建别动队300人枪,其中共产党员100多人,并取得两次抗击日军的横门保卫战胜利。于此,作为宣传部长和新闻学院专才生,徐云还于1938年至1939年间,主编出版了中共中山县中心县委机关刊物《别动队》杂志(铅印半月刊),以加大抗战的宣传鼓动,号召100万中山同胞起来,为保卫乡土,保卫国家民族而奋斗。

据《中共中山市党史大事记》,1939年7月24日,日军出动铁拖、汽艇,复以飞机大炮掩护,向横门的沿岸登陆。国民党县当局,组织守备总队共3个大队(9个中队),其中第三大队(所属的七、八、九中队)开赴横门前线抗击日军的侵略。中山县委以抗先的名义,以县区两级党组织的领导成员为骨干,成立横门前线抗日支前指挥部,孙康任总指挥。动员1000多名男女抗先队员、妇协会员组成宣传队、救护队、慰问队、担架队、运输队,还从各区抽来抗先武装队员,组成100多人的武装集结队,队长欧晴宇、副队长杨木、政治指导员谭桂明,下辖有3个小队,支援横门前线的国民党守备军抗敌,击退了日军的侵略。

但中山中心县委过于公开的活动违反了组织上关于长期隐蔽、秘密发展的原则,暴露了地下党的力量。中心县委常委们分别受到了广东省委西南特委的降职调离,徐云被革职。加上1937年东南特委委员、香港市委书记吴有恒指示徐云从香港至中山跟踪托派分子何人魂的任务因单线联系的吴有恒北去延安而无人证明,徐云被组织送到西南特委驻地开平县赤坎镇接受考察,一路上代表组织陪同徐云从番禺走到开平的就是林锵云(后任珠江纵队司令员),路上他俩结成了往后一辈子好朋友、好同事、好战友的缘。

1944年,经历四年的党内考察磨练后,徐云从基层工作做起,先后担任华南抗日武装部队珠江纵队政治部宣传股干事、珠江纵队南(海)番(禺)顺(德)行政督导处主任、珠江纵队手枪队副队长、珠江纵队南(海)三(水)独立大队教导员等职。

1946年6月30日,徐云奉命随东江纵队和珠江纵队主力北撤山东,近2600名指战员自深圳葵涌沙鱼角乘三艘美军登陆舰抵达烟台市。两广纵队北撤山东后进行干部整党政审,徐云的“问题”被澄清了:“徐云同志对党是忠诚的”。林锵云司令员看到这个结论后很高兴,专门邀请徐云在饭后散步,他告诉徐云,其实,如果没有1940年的那四年考察,当年本应在建立武装部队时我父亲可以担当更重的担子。

两广纵队北撤山东后编入华东野战军战斗序列,期间徐云在华东党校和华北党校学习,还到山东省参加土改复查工作,1948年年底奉命到西柏坡中央驻地报到,拟参加解放太原市的城市接管工作。

1949年1月15日,徐云于第四野战军攻入天津当日入城担任解放军天津市军事管制委员会军代表,以及在天津市委政策研究室工作。

1949年8月,徐云接中央通知跟随叶剑英长途跋涉南下广州,进入中共中央华南分局政策研究室和华南分局组织部工作。

解放后,徐云历任广东省土改委员会秘书长、广东省人民政府办公厅主任、冶金工业部海南钢铁公司党委第一书记兼经理等职。

在“反地方主义运动”、“四清运动”和“文化大革命”期间,徐云被以莫须有的罪名遭降职下放、停职停薪、关押审查、游街挨打、罚重劳役等等祸害,批斗时间长达十数年之久。

“文革”后,中央派习仲勋来广东担任省委书记,徐云因此才得以恢复工作,出任政协广东省委常委兼副秘书长。

因长期积劳成疾和“文革”期间受毒打、受重伤,1985年11月15日凌晨2时,徐云在广东省人民医院东病区病故,享年70岁。在政协广东省委组织的徐云同志追悼会上,政协广东省委原只通知了七八十名徐云的战友和同事,但当天现场来了六百多名徐云的老战友、老同事和老工人、老农民,赵总理紫阳同志也从北京专线发来唁电表达沉痛悼念。

徐云为人民民主革命奋斗一生,留给后代的遗产只有一屋书籍和个人生活日用品,去世时他没有一件不动产和公产。去世前,徐云的愿望是在他的骨灰盒刻上“中国共产党党员徐云”字样,并带上一本长期随身的老版《中国共产党党章》。

-------------

钮海津:一组老照片(6)

徐云和冯坤——从香港小青年到广州老干部

-----------------